中新网“渝新欧”报道对中国国家形象的构建研究

何彩霞

“渝新欧”又称中欧班列,是指按照固定班次、线路和全程运行时刻开行,在中国和欧洲以及“一带一路”沿线各国之间运行。“渝新欧”是中欧班列的“先行者”,最初是因物流需求开辟的“笔电”产品专列,后发展成为重庆对外开放的重要抓手。“渝新欧”于2011年建成并开出了第一趟班车,后因为共建“一带一路”的推进,各方市场需求增大,中欧班列于2014年创新开通了公共班列[1]。

文章所定义的国家形象主要是从媒体报道角度入手,根据国家形象的构成要素,以中新网“渝新欧”报道为例,详细分析出中新网新闻报道中所呈现的国家形象。

因此本文主要根据议程设置理论以及国家形象构建要素,从报道版面、报道议题、报道数量去分析中新网对“渝新欧”的报道,得出新闻报道构建中国国家形象的优缺点,从而提出相应建议,更好地构建中国国家形象。

一、中新网“渝新欧”报道的特点分析

在中新网中搜索“渝新欧”关键词,在2010年-2021年共有1061条有关“渝新欧”的新闻。因此,以中新网“渝新欧”的新闻报道为研究样本分析新闻报道对国家形象的构建,具有足够的数据支撑。

在《中国国家形象全球调查报告2019》中提到,中国2019年的整体形象好感度为6.3分(总分10分)。其中,文化、科技、经济这三个方面受海外采访者认可度最高,分别为57%、66%、63%。此外,超过七成的受访者认为本国与中国的外交关系很重要。这份调查报告在全球22个国家之间展开,受访者高达1.1万人[2]。由此可见,中国的国家形象对外展示呈多元化特点,但同时也面临很多挑战。

(一)报道版面,图文并茂

中新网设有国际频道、国内新闻、财经频道等26个栏目,在对1061条新闻进行筛选后,发布在“财经频道”栏目的有440条,占51%;发布在“国内新闻”栏目的有245条,占28%;发布在“国际频道”栏目的有19条,占2%;发布在“地方新闻”栏目的有100条,占12%;发布在“社会新闻”栏目的有58条,占7%;其他栏目发布的新闻数量偏少,忽略不计。此外,在这1061条新闻中每一条新闻都采用了图片和文字的结合,在进行文字性解释的同时配上相应的图片,更加吸引读者的注意力。

(二)报道议题,紧跟时事

筛选后,中新网对“渝新欧”报道关于“社会生活”的议题数量最多,共有209条,占44%;其次是“国际贸易”,共有126条,占27%;再次是“外交关系”,共有83条,占18%;最后是“文化交流”,有54条,占11%。

分析报道议题的设置,能够看出当前的时事热点的走向。例如,在2021年的二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段,新闻报道的议题偏向“国际贸易”,报道议题的新闻数量也紧跟时事随之增加。而在对其进行报道的同时,也会相应地构建出中国国家形象。

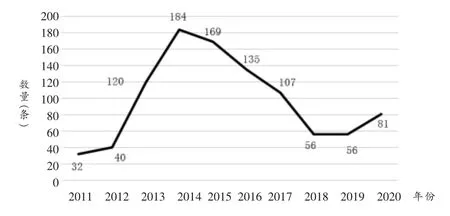

(三)报道数量,增强关注

媒体对一个新闻事件的报道数量多少,直接体现该事件在当时的影响力。通过媒体的报道,受众能够更加积极地参与进去[3]。因此通过报道数量的增加来吸引受众关注该议题也是构建国家形象的一种方式。由2011年-2020年中新网对“渝新欧”的报道可知(见图1),在2011年-2014年之间,该类报道是逐年增加的,尤其是2013年习近平主席提出“一带一路”的倡议以来,中新网对“渝新欧”的报道飞速增长,到2014年直接达到这10年来的最高值。2010年是“渝新欧” 的提出之年,2011是它的开通之年,但是在当时所受的关注并不多,2013年“一带一路”倡议的提出,市场变得更加开放,往来合作伙伴的增多,“渝新欧”也随之备受关注,媒体对其报道数量也在逐年的增多。

图1 2011年-2020年中新网“渝新欧”年报道量

二、中新网“渝新欧”报道中的中国形象

国家形象的塑造一般有“自塑”和“他塑”这两种方法。本文主要研究是国家形象的“自塑”。在对中新网“渝新欧”新闻报道进行筛选后,发现“渝新欧”有关经济的新闻共有748条,有关政治的有97条,有关文化的有238条,有关外交的新闻有86条。这四个方面是在“渝新欧”新闻报道中占较大篇幅的,因此,本文主要从这四个方面对中国国家形象构建进行分析。

(一)经济方面,互惠互利

经济基础决定上层建筑,中国在2010年成为世界上第二大经济体,在新冠肺炎疫情期间,中国经济扛住压力测试, 成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体。由此可见,中国经济稳定发展的实力雄厚。

由前文可知,对中新网“渝新欧”报道的版面、议题、数量这三个方面进行分析得出,关于经济的报道主题是最多的,在显现出中国的经济实力的同时,也在努力构建互惠互利的国家形象。在“渝新欧”班列正式开行之后,与俄罗斯、德国、法国等多个国家的贸易往来变得更加频繁。从中新网对“渝新欧”报道来看,报道的内容主要集中在“渝新欧”的战略意义。中国始终秉持“和平合作、开放包容、互为互鉴、互利共赢”的丝路精神,只有共赢,才能走的长远。

(二)政治方面,和平发展

面对“一带一路”的倡议,有的西方国家抱着质疑的态度,甚至有“中国版马歇尔计划”等不当言论出现。面对这些质疑的声音,中国的媒体也在不断地调整报道议题,强调“一带一路”与历史上的马歇尔计划存在本质区别,以消除大众疑虑。官方和专家学者的积极回应、分析具有权威性,也打破了个别国家以及外媒强调的“中国版马歇尔计划”“中国称霸”等言论,展示了中国坚持走和平发展道路决心。例如中新网“国际新闻”栏目在报道“渝新欧”新闻,表示“渝新欧”并不是中国利益的独享战略,而是一条国际大通道。

因此,在塑造中国政治方面的国家形象时,除了国家本身要宣传良好的形象外,还要倾听他国的声音。例如“渝新欧”的建立,中国获得了利益,但是也要满足周边国家的需求,只有互利合作,才会有更大收益。

(三)文化方面,传承创新

不同国家有着不同的文化,因文化的差异导致的冲突事件比比皆是。因此一国要在他国树立良好的形象,除了对外宣传外,还要做文化“本土化”。在保留自己特色的同时用他国能理解的语言去塑造本国的国家形象,这样的塑造才不会太过生硬,也容易让不同文化的国家接受本国观点。

在中新网“渝新欧”的报道中,涉及文化的新闻有238条,例如“在我的城市遇见汉字”,这条新闻就是用一个短视频的征集活动作为基础,以参与活动的外国人的口吻去讲述在自己的国家遇到汉字,也侧面展示出了“渝新欧”所带来的变化。

(四)外交方面,合作共赢

外交,是指一个国家和平对外行使主权、对外交往和国际关系方面进行的各种活动[4]。如今是全球化的时代,没有一个国家可以独善其身。各国之间经济的交易、政治的交谈、文化的交流都离不开外交。现如今,随着全球化时代的到来,形成大国外交的“中国风范”迫在眉睫。

从中新网“渝新欧”的报道来看,报道有关“外交”的新闻数量就有86条。自2013年习近平主席提出“一带一路”的倡议以来,中国的外交就呈现了积极主动的态度,如2014年APEC峰会等国际对话合作、会议等,都体现了中国的对外交往态度由被动保守迈向积极主动。中国在推动共建“一带一路”过程中,首先在坚持和完善独立自主的和平外交政策基础之上,构建人类命运共同体,使中国软实力得到提升,形成新时代促进世界和平与发展的中国方案。在坚持独立自主的前提下,与各个国家保持良好关系,形成合作共赢的局面。

三、中新网对“渝新欧”报道的不足

(一)语言严肃生硬

中新网对“渝新欧”的报道信息来源一般是政府等权威机构,在新闻报道上为了使报道更加具有权威性,一般会对政策进行解读,但是作为一般受众来说,政策性的新闻都会因为其晦涩难懂的字眼而选择不看,本国的受众都尚且如此,更何况是他国的受众。这就导致了一定程度上的信息不对称,交流困难。

中新网在报道“渝新欧”时,大多采用“政策+事件”的模式,例如“2021西部国际物流与交通博览会开幕聚焦西部陆海新通道建设”和“重庆‘十三五’GDP年均增长7.2%”等标题,因为专业性强,风格严肃等因素缺乏吸引力。

(二)软新闻较少

作为中国新闻社(简称“中新社”)的官方网站,中新网秉承中新社的“国际视角+亲和力”报道风格赢得了海内外受众的青睐,也继承了中新社的“硬新闻”的风格。中新网报道“渝新欧”新闻时,基本上是以硬新闻呈现。只有几篇关于“渝新欧”的新闻采用了软新闻,例如“中欧班列首发司机江彤:我们的工作其实也挺‘牛’”。这样的软新闻的报道,更能够打动人心,所举例子中的人物比较贴合大众的生活,更容易让受众产生共鸣,从情感上更容易被接受。

四、中新网“渝新欧”报道对国家形象构建的启示

(一)设置相关议题,讲好中国故事

媒体在进行新闻报道时,要对议题进行设置,首先要赢得大众的关注,再用大众喜闻乐见的方式去进行后续报道[5]。例如,在中新网“渝新欧”报道中,中新网先是对其进行了大量的报道,吸引公众把注意力放在“渝新欧”上。后面再用贴近公众的生活语言进行后续的报道。例如“贵州对外贸易‘朋友圈’扩大至183个国家和地区”“习近平总书记关切事|开好‘顺风车’”中用到的“朋友圈”和“顺风车”都是现在的流行语。运用这些词汇贴近群众,更能讲好中国故事。

(二)开阔报道视野,传播中国声音

报道新闻时在坚持维护自己国家利益的前提下,应该善听多国媒体的声音,要从他们的言论中审视自己的不足和了解本国与他国的文化差异、是否存在误解等情况,从而更好地传播中国声音。

双向的沟通比单向的沟通更容易被接受。在传播中国声音时,要注意改变自身的传播方式。中国的传统媒体习惯于灌输式的单向沟通,这样的传播方式一般不容易被接受。因此报道时要注意与多方声音进行双向沟通,才能使传出的声音才更加有力度,提升传播效果。

(三)打造品牌专栏,形成中国特色

“渝新欧”作为一个成功的中国品牌案例,应有义务让更多的国家和地区了解中国。例如,中新网在对“渝新欧”进行报道时有常用“钢铁驼队”来形容“渝新欧”是亚洲和欧洲内陆之间“邮差”的特点[6]。十年来,作为中欧班列的“先行者”,“渝新欧”一直在发展创新,从最初因为物流需求开辟的“笔电”产品专列到现在成为服务全社会和沿线城市的国际大通道,也成了亚欧大陆的“新邮差”,其成功经验值得借鉴和推广。

五、结语

由于文化的差异以及刻板印象的存在,再加上有些西方媒体的恶意抹黑,中国国家形象的构建还有较多阻力。这就要我们改变传统的传播方式,用更多的声音来讲好中国故事、传播中国的声音,努力让世界看到一个富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。