基于空天地一体化的黑河流域自然资源要素综合观测网络构建

裴小龙, 高天胜, 祝晓松, 韩小龙

(1.中国地质调查局廊坊自然资源综合调查中心,河北 廊坊 065000;2.自然资源要素耦合过程与效应重点实验室,北京 100055;3.中国地质调查局西宁自然资源综合调查中心,青海 西宁 810000)

各自然资源要素之间由于存在着密切的物质、能量和信息交换而构成一个相互依存、相互联系和不可分割的生命共同体[1-3]。面对我国自然资源管理的新形势,解决国土空间用途管制和生态修复中涉及到的资源-环境-生态问题,就必须遵循生命共同体发展理念,统筹山水林田湖草系统治理,综合考虑自然生态系统的系统性、完整性,科学合理确定工程实施范围和规模。流域是自然系统的缩影,是自然地理中的基本单元,既包含了水土气生的生态-环境问题,也包含了山水林田湖草的资源问题。强调整体、系统,以流域为单元去认识区域资源系统,是解决资源-环境-生态问题的科学途径[4-6]。流域观测系统和模型系统的建设,是流域科学研究的基础和前提,近些年来,以流域为单元建立的观测研究日益增多,国际上比较有名的有美国的CZO(Critical Zoon Observatory)、欧洲的TERENO(Terres⁃trial Environmental Observations)、加拿大的CCRN(Changing Cold Regions Network)和中国的黑河流域综合观测网络等[7-9]。

黑河流域综合观测网络始于2007年启动的“黑河遥感联合实验”(Watershed Allied Telemetry Ex⁃perimental Research,WATER, 2007—2011),2010 年国家自然科学基金委员会又启动了“黑河流域生态-水文过程集成研究”重大研究计划(简称黑河计划),通过选取代表性站点,整合已有的设施,建设形成了现有的生态水文观测网络[10-12]。在围绕遥感产品生产与验证、水文与生态过程、决策支持系统等方面取得了一系列重要的研究进展,但成果仅是针对水文和生态方面的科学试验研究,难以有效解决黑河流域内自然资源全要素资源-环境问题,还有待继续深入开展观测研究。

目前,全国自然资源要素综合观测网络工程建设已经被列为我国《自然资源科技创新发展规划纲要》中十二大科技工程之首,于2020 年已全面启动和建设[13-14]。黑河流域作为西北地区第二大内陆河流域,综合包括山水林田湖草等多种自然资源要素,是开展流域内自然资源观测研究的理想之地;再者,黑河流域处于丝绸之路经济带的核心地段,区域内资源-生态-环境问题关系到我国西北乃至中亚的生态安全与社会安定,迫切需要在黑河流域开展自然资源要素试点研究。因此,遵循生命共同体发展理念,基于流域科学观测研究方法,结合黑河流域现有观测基础,逐步构建黑河流域自然资源要素综合观测网络,通过长期、连续、稳定的观测,获取资源间耦合作用过程、变化趋势等关键数据,对提高黑河流域自然资源认知能力、科学管理和战略决策具有十分重要的意义,对其他流域开展观测研究也具有很高的借鉴和示范作用。

1 黑河流域观测研究概况

1.1 研究区概况

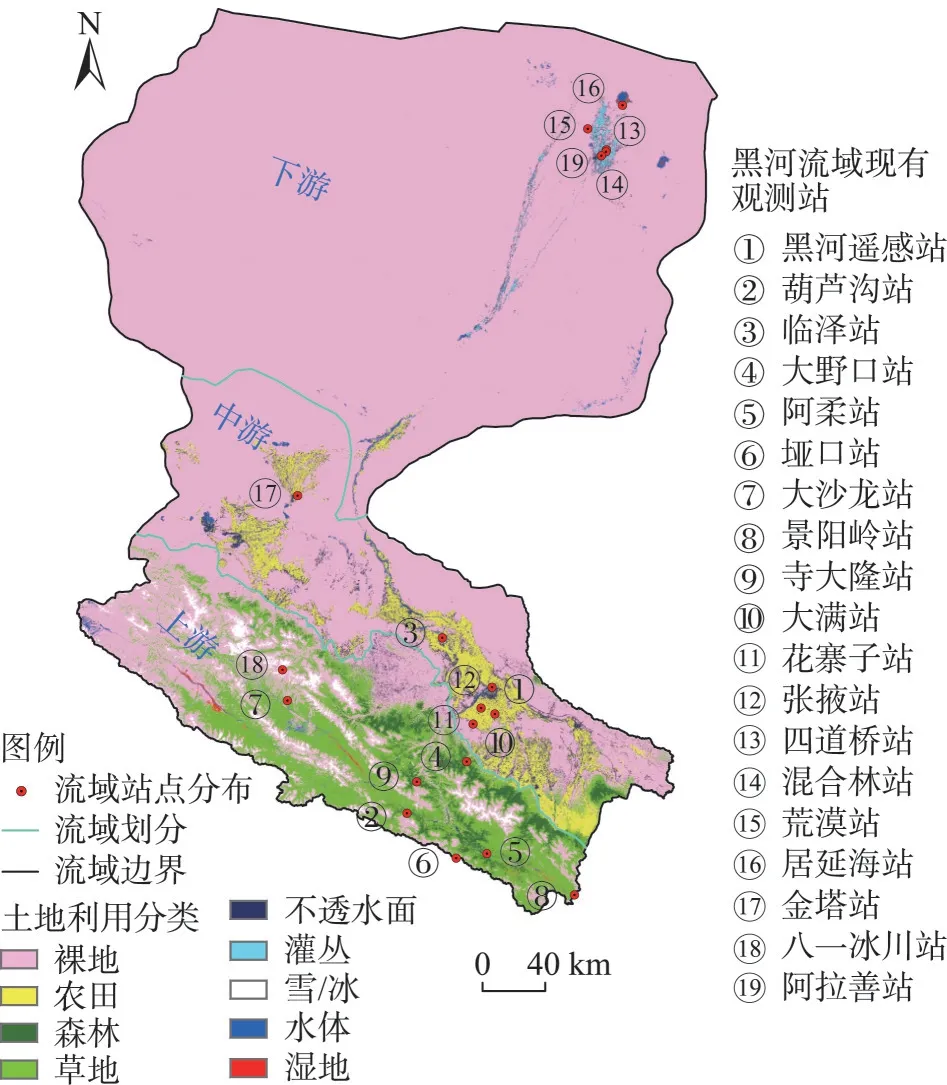

黑河流域位于97°06′~102°00′E 和37°42′~42°42′N之间,地处中国西部干旱半干旱区,是我国第二大内陆河流域,面积约14.3×104km2。黑河流域发源于祁连山中段,从发源地到居延海全长821 km,全流域以水为纽带形成了“冰川/冻土-森林-草原-河流-湖泊-绿洲-沙漠-戈壁”的多元自然资源景观;流域内寒区和干旱区并存,山区冰冻圈和极端干旱的河流尾闾地区形成了鲜明对比,具有典型的流域上、中、下游自然景观特点(图1)。同时,黑河流域开发历史悠久,人类活动显著地影响了流域的水文环境,这一地区的农业开发、屯田垦殖,无不与水资源深刻地联系在一起。自然和人文过程交汇在一起,使黑河流域成为开展流域综合研究十分理想的试点场地。

图1 黑河流域景观类型及现有观测站分布示意图Fig.1 Landscape types and distribution diagram of existing observation stations in Heihe River Basin

1.2 以往工作基础

目前各科研团队根据自身研究需要,已在黑河流域建立了多个野外观测站(网)[10-11,15],研究内容涉及气象、水文、森林等多个生态领域(表1)。目前黑河流域最大和综合的观测网络是黑河流域地表过程综合观测网,它也是我国第一个多要素、多尺度、精细化流域综合观测系统,主要包括水文气象观测网、生态水文传感器网络以及卫星遥感等[16]。该网络现布设运行11个观测站,基本覆盖了黑河流域主要下垫面类型(图1),这也对黑河流域自然资源要素综合观测网络建设提供了很好的工作基础。

表1 黑河流域现有野外观测站(网)Tab.1 Current field observation stations(networks)in Heihe River Basin

1.3 前期台站主要存在问题

面对国家自然资源管理的新形势,全面开展黑河流域开展自然资源全要素综合观测工作,前期台站仍存在以下几方面的问题[17]:

(1)现有观测站(网)隶属多个部门与单位,缺少体系化的顶层设计,尚未形成整体的规划、数据整合和共享机制。

(2)黑河流域虽有大型的综合观测站(网),但针对自然资源要素观测研究仍存在站点分布不均衡、观测数据不统一、观测指标不全面的问题,难以系统支撑自然资源全要素数据获取。

(3)现有观测站(网)多以科学问题为导向,重点围绕某生态系统过程或生态环境问题开展科学观测研究,尚缺乏针对自然资源要素多尺度、全要素的业务观测研究,难以服务支撑黑河流域自然资源管理的需要。

2 黑河流域自然资源要素综合观测网络构建

2.1 总体思路

坚持“山水林田湖草”生命共同体理念,秉持“创新机制、协调机构、绿色共建、开放合作、数据共享”的建设原则,以黑河流域自然资源问题和管理需求为导向,构建黑河流域自然资源要素综合观测网。坚持团结黑河流域现有观测和研究力量,探索形成互为补充、协同合作、资源共享的合作机制,充分利用黑河流域现有观测基础,选取和建设具有科学性和代表性的观测站点,探索多种建站模式,优化布设综合观测网络。坚持标准先行,统一观测技术、观测指标、运行维护和质量控制等标准体系,形成自然资源综合观测质量管理体系,确保数据精度和质量,为黑河流域自然资源管理提供科学的数据支撑。

2.2 建设目标

按照系统规划、重点先行、分步推进的建设思路,综合考虑已有观测站(网)基础、自然资源区划单元和经济成本等因素,通过融合、合建、改建和自建等多种方式,逐步构建起观测体系完整、站网布局合理、运行基本稳定的黑河流域自然资源要素综合观测网络,最终形成覆盖黑河流域多尺度、全天候、全要素的空天地立体观测能力。通过产出黑河流域长期、连续的科学数据,揭示自然资源要素相互作用的关键机制,分析预判自然资源发展趋势,为黑河流域自然资源管理提供高质量的数据保障和科学供给。

2.3 具体部署

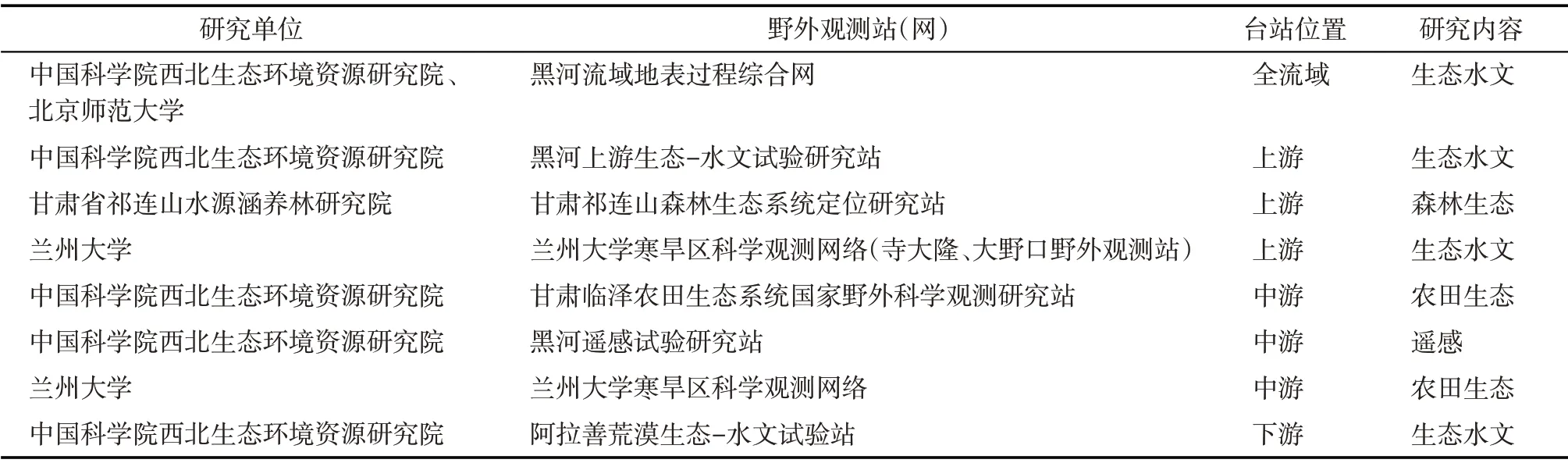

遵循黑河流域自然资源地带性规律,以自然资源区划环境类型为单元[18-20],利用融合共建、升级改建和空白添建3种方式,分流域、分级别布设观测站13个(图2),基本覆盖了黑河流域草原、森林、河流、湖泊、荒漠、湿地、农田等主要地表资源类型。以13个观测站为依托,围绕资源类型,开展航天和无人机遥感协同观测,并结合人工样地调查,对其数据进行相互比对、验证和集成处理,进而获取高质量的自然资源要素观测数据集。

图2 黑河流域自然资源要素综合观测站布设Fig.2 Layout of comprehensive observation stations for natural-resource elements in Heihe River Basin

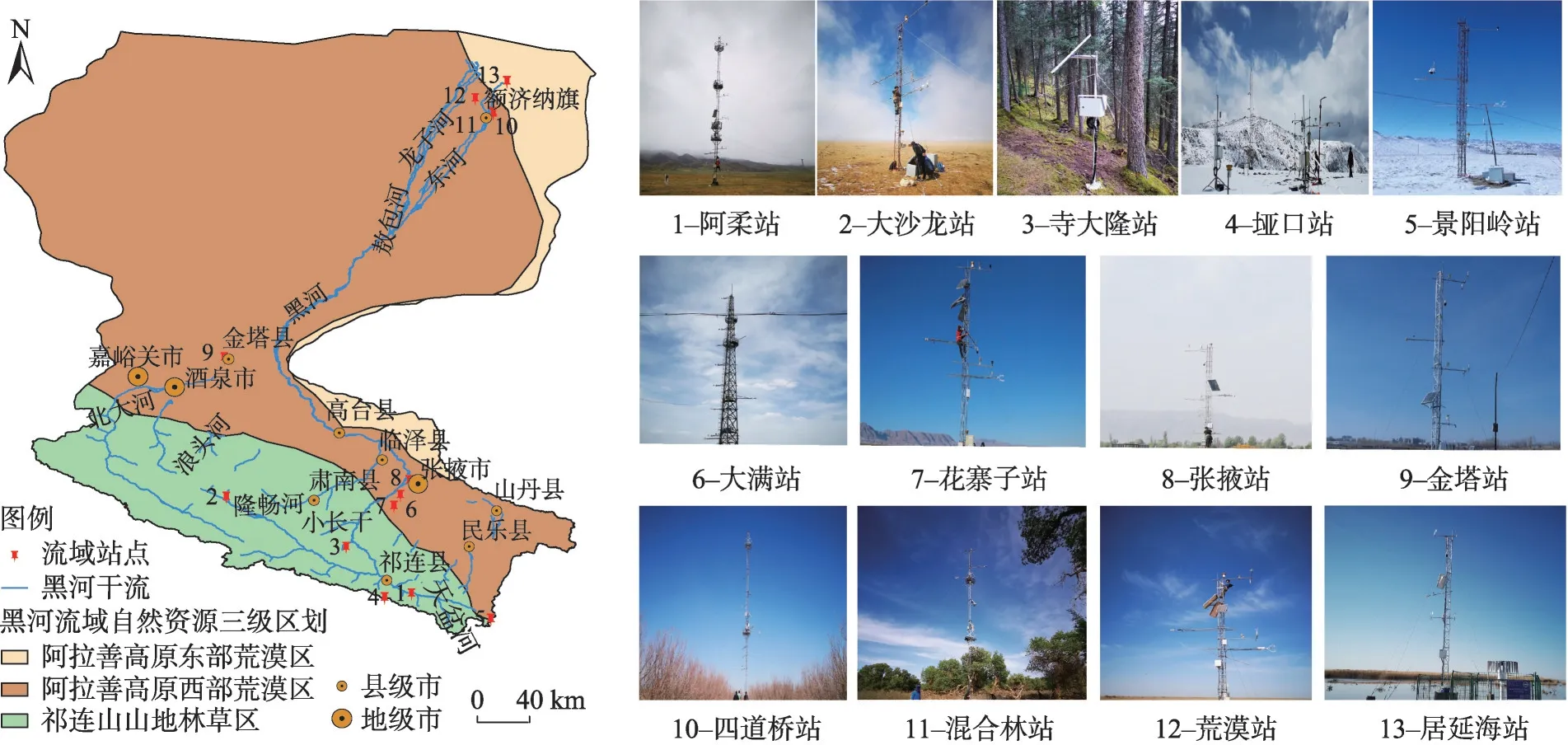

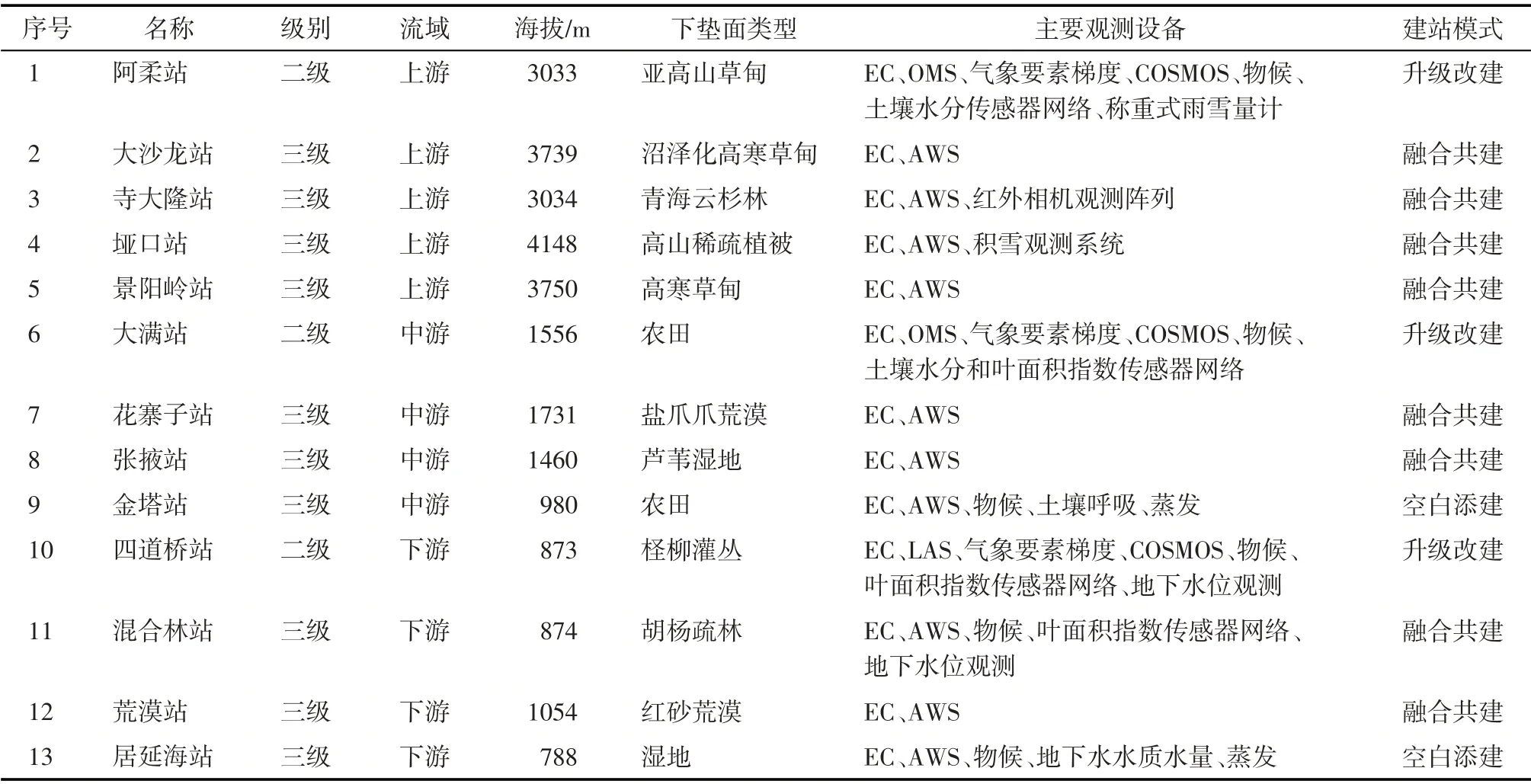

2.3.1 台站观测按照统一的观测规范及技术标准,融合共建了8 个台站,升级改建了3 个台站,空白添建了2 个台站。从下垫面类型来看,上游主要以高寒草甸和森林为主,中游主要以荒漠、农田和湿地为主,下游主要以荒漠、绿洲和湿地为主,观测台站的布设基本覆盖了整个黑河流域的主要下垫面资源类型(表2)。

表2 观测站点信息Tab.2 Observation stations information

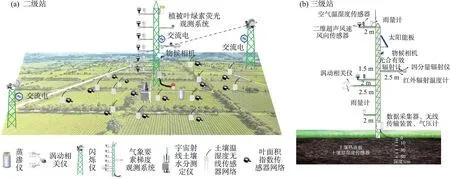

从流域分布上来看,在上游、中游、下游各布设了5个、4个、4个观测台站,且在每个流域段中各布设有一个二级站(图3a),其他均为三级站(图3b),在成本控制的情况下,实现台站分级别、分层次的联合观测,最大化台站的观测效用[16]。二级站主要由多尺度地表通量与土壤水分观测系统(蒸渗仪/植物液流仪-涡动相关仪-闪烁仪、土壤水分传感器、宇宙射线土壤水分测定仪、土壤温湿度无线传感器网络等)、水文气象要素观测系统(风温湿廓线、气压、降水量、土壤温湿度廓线、四分量辐射、光合有效辐射、土壤热通量、地表辐射温度、平均土壤温度、区域土壤水分、地下水位等)、植被观测系统(物候、植被覆盖度、叶面积指数、反射率光谱和叶绿素荧光等)等组成。三级站主要由涡动相关仪、水文气象观测系统(风温湿压、降水量、土壤温湿度廓线、四分量辐射、光合有效辐射、土壤热通量、地表辐射温度、地下水位等参数)、植被观测系统(物候、植被覆盖度)等组成。

图3 观测站示意图Fig.3 Schematic diagram of observation stations

2.3.2 遥感观测卫星遥感观测主要包括无人机-高分卫星和中高分辩率卫星观测,利用长时间序列的中、高分辨率卫星遥感数据、高分卫星遥感数据及精细无人机监测数据,并融合和同化地面观测数据,生成黑河流域中高分辨率长时序动态自然资源多要素遥感产品,实现对全区域自然资源的长时序、动态监测[10-11,21]。主要的自然资源遥感产品包括:基础要素[土地覆盖/利用、数字高程(DEM)等],植被要素(植被覆盖度、叶面积指数、植被初级生产力、归一化植被指数、草地生物量、森林蓄积量等),水文要素(冰川分布、水体指数、土壤水分、地表蒸散发等),以及包括森林、草地、农田、荒漠等资源要素的空间分布和面积等。

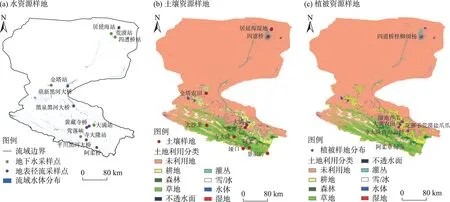

2.3.3 样地调查在观测站(网)融合共建的基础上,为补充观测台站和遥感观测难以获取的参数,主要开展水、土壤、植被资源样地调查和采样分析[22]。水资源调查主要包括地表和地下水水质、水量、理化性质等指标,土壤资源调查主要包括土地利用/覆盖、土壤理化性质、土壤肥力、耕地面积与立地质量、产量等指标,植被资源调查主要包括物候、叶面积指数、草地植被盖度与生产力、森林蓄积量等指标(图4)。

图4 黑河流域人工样地分布Fig.4 Distribution of artificial sample plots in Heihe River Basin

3 观测技术体系

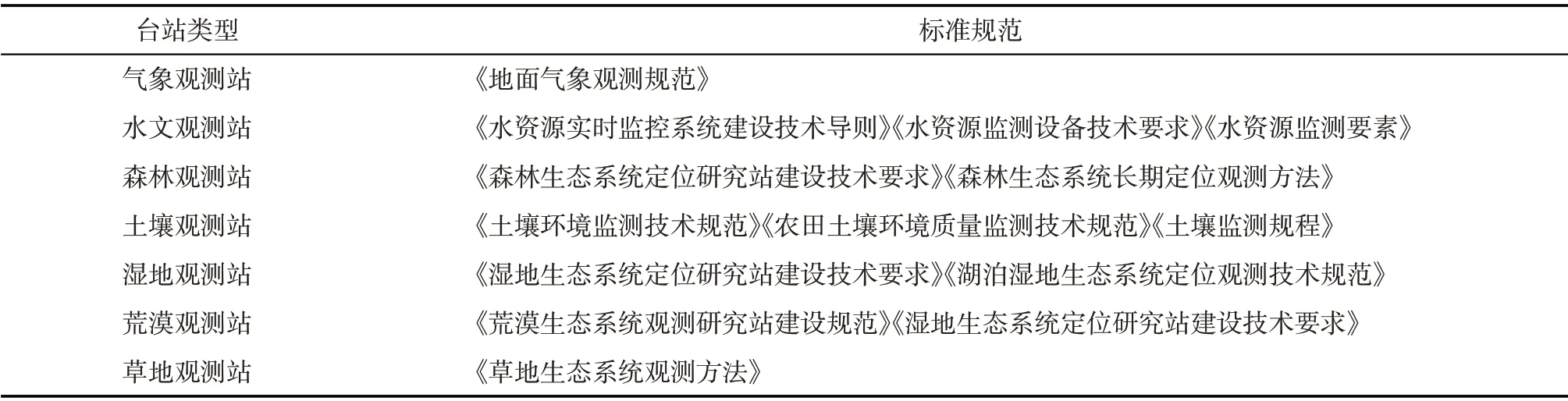

3.1 观测标准规范

技术标准规范是野外观测台站规范建设、科学运行的基本保证,是确保数据质量的关键。在梳理国内主要观测台站标准规范的基础上(表3),结合自然资源要素综合观测网络实际,初步建立了自然资源要素标准规范体系,现已形成《自然资源要素综合观测技术规范》《自然资源要素综合观测项目预算标准》《自然资源要素综合观测数据融合规程》《自然资源要素综合观测数据规范》《自然资源要素综合观测数据采集指南》和《自然资源要素综合观测观测站管理办法》6个标准规范讨论稿。

表3 国内野外观测站建设标准规范Tab.3 Construction standards and specifications of domestic field observation stations

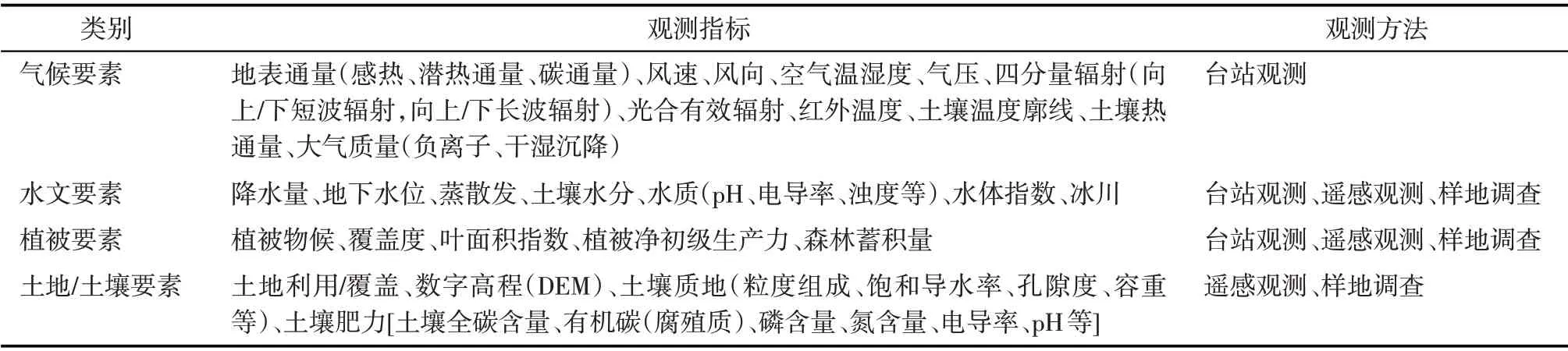

3.2 观测指标体系

自然资源要素综合观测综合采用了台站观测、遥感观测、人工样地调查等多种观测技术方法,很好地解决了在时间尺度和空间尺度方面的差异化精度要求。而系统的观测指标体系是开展自然资源观测的前提和基础。根据自然资源要素综合观测指标体系建立和指标选取的基本原则,在自然资源要素分类的基础上,采用正反演相结合、模块组合等方法[23],围绕自然资源数量、质量和相互影响作用方面开展筛选、整合和设计,构建合理的观测指标体系(表4),可有效应用于多尺度的立体化综合观测中,努力解决自然资源要素综合观测在数据应用上的兼容难题。

表4 观测指标信息Tab.4 Information of observation indices

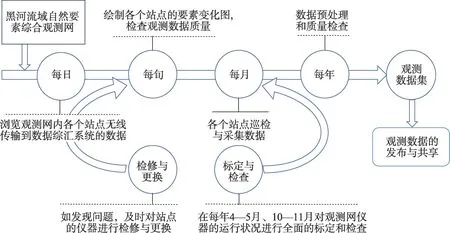

3.3 运行维护体系

制定详细的运维体系和运维流程是实现观测台站长期稳定运行的根本。培养专业的运维管理团队,分别从日、旬、月、年的时间尺度做好观测仪器设备日常运行维护(图5)。每日须浏览各观测站点实时传输的观测数据,查看数据的连续性和稳定性,通过监控设备查看观测场地的仪器状况和运行状态。每旬须通过系统绘制的连续数据变化图,查看数据变化是否发生持续性异常值等。每月须由运维技术人员实地到观测站进行巡检,主要进行现场数据采集、仪器设备检测、异常传感器擦拭、观测场景拍照、植被物候和下垫面状况记录等内容。每年初要对前一年的数据进行预处理和检查,同时在春、秋季(植被生长、结束)需要对观测仪器设备全面进行检查和标定[16]。

图5 黑河流域自然要素综合观测网运维流程Fig.5 Operation and maintenance process of comprehensive observation network of natural elements in Heihe River Basin

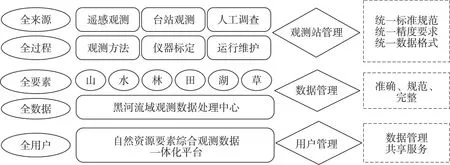

3.4 质量控制体系

融合遥感观测、台站观测和地面调查等数据,统一标准规范、统一精度要求、统一数据格式,建立观测数据处理与质量控制流程[24],实现自动、半自动和人工质量控制模式,构建基于观测技术、仪器标定和运行维护等的全过程观测站管理体系。通过黑河流域观测数据处理中心的数据检验和质量分析,确保观测数据准确、规范、完整,产出高质量的黑河流域自然资源要素观测数据集,进而汇总提交到全国自然资源综合观测一体化平台[25],实现数据的在线管理和终端共享等服务(图6)。

图6 自然资源要素观测质量控制示意图Fig.6 Schematic diagram of quality control for observation of natural-resource elements

4 案例与成效

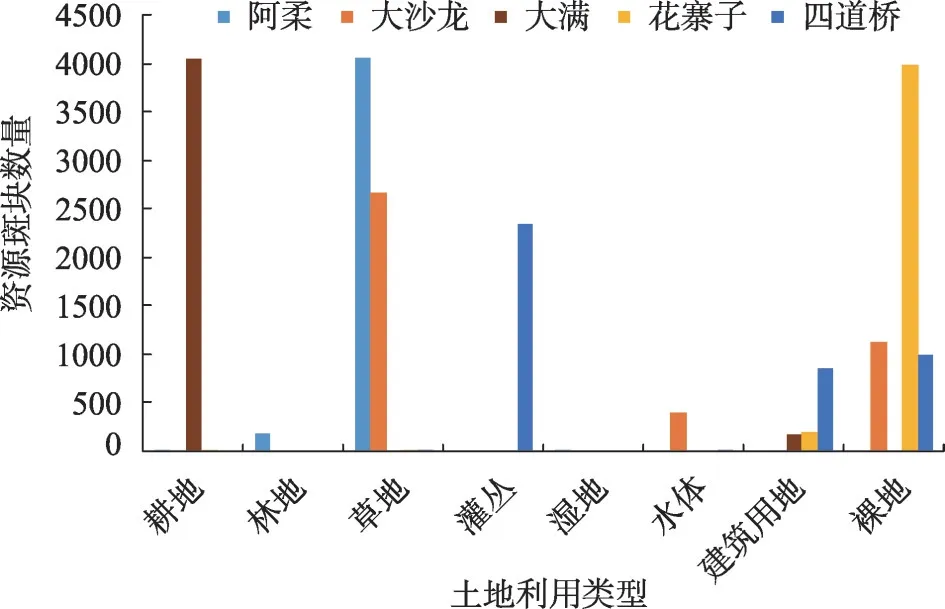

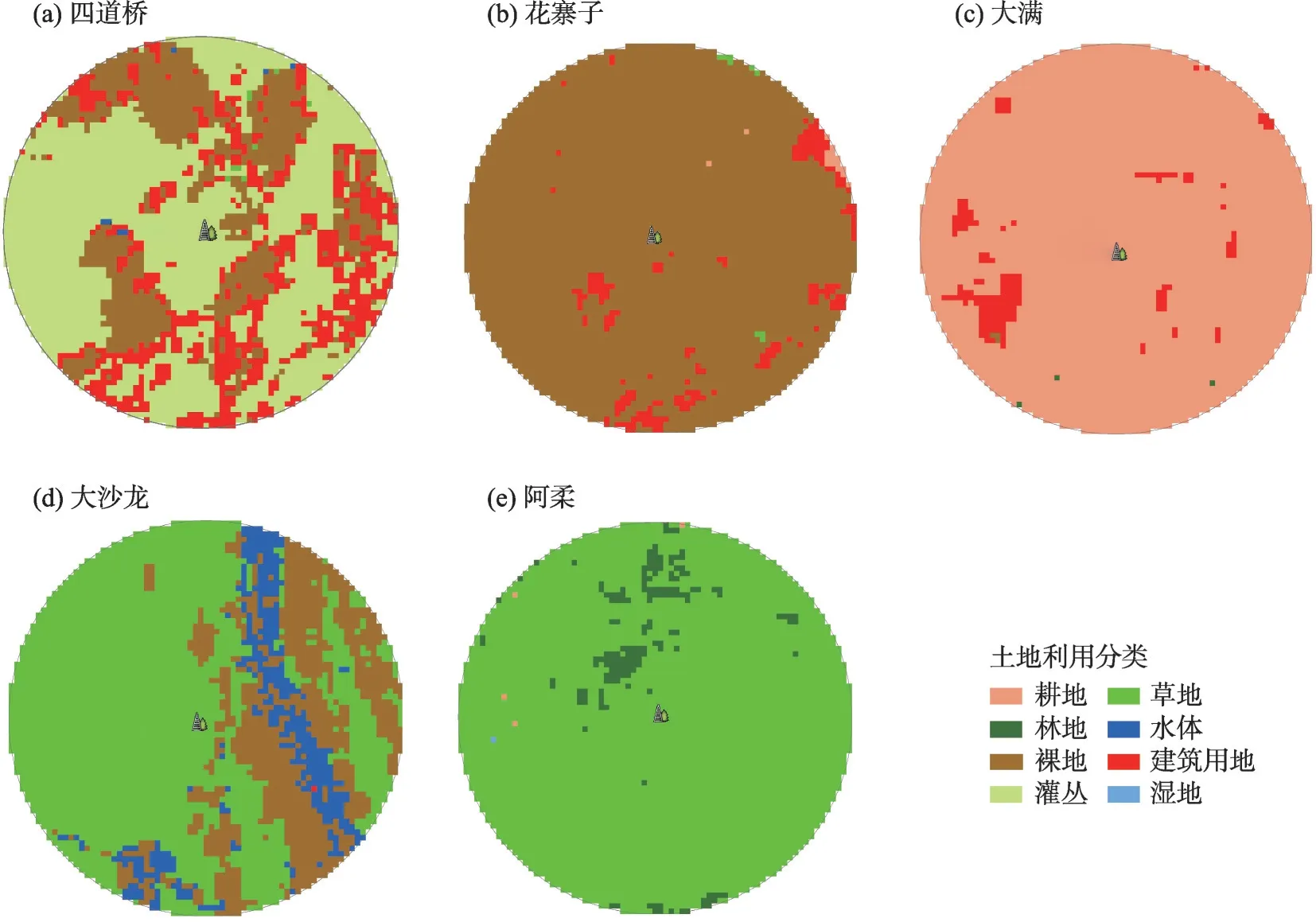

通过遥感观测,得到了阿柔站、大沙龙站、花寨子站、大满站、四道桥站5 个站点方圆1 km 内的自然资源要素的分布范围及空间位置信息,结合5 个站点的自动观测和周边布设典型样地的人工调查,有效获取了上述5 个站点的自然资源要素种类、数量、质量等信息(图7、图8)。从应用效果来看,通过布设合理的观测台站,结合遥感观测等技术方法,能有效获取自然资源多要素的空间分布、种类、数量、质量等关键信息。构建的自然资源要素综合观测网络,已初步形成局部控制的空天地立体观测能力。

图7 5个站点自然资源斑块数量Fig.7 Number of natural resource patches in the five stations

图8 5个站点自然资源分布Fig.8 Distribution of natural resources in the five stations

5 结论

通过与中科院西北院、北京师范大学和兰州大学等科研院所广泛合作,利用黑河流域原有观测基础,采用融合共建、升级改建、空白添建3 种建站模式,分流域、分级别建成观测台站13个,结合遥感观测和人工样地调查,初步构建起黑河流域自然资源要素综合观测网络,基本形成了局部控制的立体化观测能力。但要看到,然资源要素综合观测是一项长期性和探索性很强的系统建设工程,涉及台站建设、经费保障、运行维护、质量控制等多个方面工作。要实现观测网络的全面运行,笔者认为还需要加强以下几方面的工作:

(1)加强组织领导,建立健全组织机构,统筹观测网络体系建设,确保台站科学运行管理。

(2)探索合作机制,打破行业壁垒,加强与现有观测台站就合作建站和数据共享等方面广泛开展研究,探索建立与农业、林业、牧业等有关部门的长期合作机制,促进社会各行业市场化服务。

(3)稳定经费保障,建立多元化的经费投入保障体系。设立观测网络专项经费,积极探索社会资金投入机制。

(4)创建重点实验室等科技创新平台,加强人才培养,开展跨部门、跨领域、跨学科科学研究,为解决黑河流域地区重大资源环境问题提供科研支撑。