变化环境下我国干旱灾害演变趋势分析

倪深海 吕 娟 刘静楠 顾 颖 屈艳萍

(1.水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,南京 210029;2.南京水利科学研究院,南京 210029;3.中国水利水电科学研究院,北京 100038;4.水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心,北京 100038)

0 引 言

干旱灾害是全球发生频率最高、持续时间最长、影响面积最广的自然灾害之一[1]。在全球气候变暖和人类活动的影响下,全球最为严峻的灾害问题之一是干旱频繁发生[2]。我国位于亚洲季风气候区,东部濒临太平洋、西部深入亚欧大陆内部的海陆分布,呈西高东低、三级阶梯分布的地势格局,本质上决定了我国是世界上干旱灾害损失最严重的国家之一。根据全国自然灾害损失统计,全部自然灾害损失中气象灾害损失占61%、地震灾害损失占37%、雪崩、海啸等灾害损失占2%;而干旱灾害损失占气象灾害损失的55%,干旱灾害已成为我国主要自然灾害之一。

珍贵的历史文献记载着干旱灾害发生的时间、持续季节、影响范围及严重程度等,是人们认识历史干旱灾害特征的主要途径。埃及、希腊、美索不达米亚青铜时代文明的衰落,归因于发生在公元前3000 年至公元前1000 年之间的一系列干旱事件和饥荒[3]。加勒比海地区8 世纪中叶开始持续了150多年的干旱,每隔50 a 左右就发生一起严重的旱灾[4]。墨西哥的农业灾害记录始于1450 年,Mendoza等[5]利用墨西哥东南部1502-1899 年农业等方面的历史数据,构建了干旱时间序列,研究了干旱发生的频率和周期。Libanda[6]研究了非洲赞比亚的干旱时空格局。Carlos、Nam 和Brainard 等研究了考虑气候变化条件下的干旱特征、旱灾风险评估与管控[7-9]。我国已有研究成果从气候演变角度分析全球变暖或北方干旱化等对干旱灾害的影响[10-11];以及从气象记录或历史记录中,提取干旱次数或划分干旱等级等信息[12-13],计算不同时间尺度干旱灾害指标,分析不同区域干旱灾害时空特征[14-17]。以上研究多数是采用气象数据开展干旱监测评估及演变规律研究,而采用完备的旱情旱灾统计数据研究我国干旱灾害特征却鲜见。

随着气候变暖和高强度人类活动因素及其协同影响,全球尺度上陆地升温造成了大气蒸发需求和干旱事件强度的增加(高信度)[18],粮食生产和生态环境对干旱的敏感性增强,我国干旱灾害的防灾减灾国家战略形势越发严峻。本文以1949-2020 年全国31 个省级行政区(不含香港、澳门、台湾)完备的旱情旱灾系列统计资料,研究我国干旱灾害特征及演变规律,可为政府部门制定干旱灾害风险防控战略提供科学依据。

1 数据与方法

1.1 数据来源

本文收集整理了1949-2020年我国干旱受灾面积、成灾面积、粮食产量和播种面积等系列数据,其中,1949-1990 年旱情旱灾资料来源于《中国水旱灾害》[19],1990-2008 年旱情旱灾数据来源于《全国抗旱规划》[20],2009-2018年数据来源于《中国水旱灾害公报》[21],2019-2020年数据来源于《中国水旱灾害防御公报》[22],历年播种面积来源于《中国统计年鉴(2020)》[23]。

1.2 分析方法

受灾率是指因旱导致作物正常生长受到影响的比正常年产量减产1成以上的面积(因旱受灾面积)与播种面积之比值;成灾率是指在受灾面积中作物产量比正常年产量减产3 成及以上的面积(因旱成灾面积)与播种面积之比值;因旱粮食损失率是指因旱导致粮食损失量与粮食正常年产量的比值。

全国1949-2020 年统计资料不同省(自治区、直辖市)之间因旱粮食损失率数据精度不一及协调困难,因此,根据误差相对较小的全国历年受灾率、成灾率与因旱粮食损失率数据,建立全国因旱粮食损失率与受灾率、成灾率的回归方程,形成干旱灾害综合指标。干旱灾害综合指标是一项反映因旱粮食损失率的当量指标,见式(1)。应用干旱灾害综合指标进行各省(自治区、直辖市)干旱年分析。

式中:L为干旱灾害综合指标值,%;Rdr为受灾率,%;Rdd为成灾率,%;a、b为系数,通过回归计算。

根据1949-2020 年全国因旱粮食损失率、受灾率、成灾率资料,经分析计算,a=0.037 1,b=0.644 8。说明成灾率对因旱粮食损失率影响大,受灾率对因旱粮食损失率影响小。式(1)可写为:

首先根据全国及各省(自治区、直辖市)干旱灾害综合指标系列,推求干旱灾害综合指标的经验概率分布,然后分别推得概率p为10%、25%、50%和75%相应的干旱灾害综合指标值L作为不同等级干旱灾害的划分标准,见表1,并通过典型年的实际旱情进行验证。据此划分标准和干旱灾害系列资料可以得到1949-2020 年全国及各省(自治区、直辖市)发生的干旱灾害年等级系列,分析全国干旱灾害演变趋势。

表1 干旱灾害综合指标划分旱灾等级的标准

2 结果分析

2.1 干旱灾害时间尺度演变趋势

(1)总体演变趋势。1949-2020 年我国多年平均因旱受灾面积、成灾面积及因旱粮食损失量分别是1 998.13万hm2、897.62万hm2和163.0亿kg。1949-2000年全国因旱受灾率、成灾率和因旱粮食损失率都呈现出增加趋势,其中,受灾率的增加速率为1.72%/10 a,成灾率的增加速率为1.26%/10 a,因旱粮食损失率的增加速率为0.61%/10 a。2001-2020年全国因旱受灾率、成灾率和因旱粮食损失率都呈现出下降趋势。1949-2020 年全国受灾率、成灾率及因旱粮食损失率变化趋势见图1。

图1 1949-2020年全国受灾率、成灾率及因旱粮食损失率趋势图

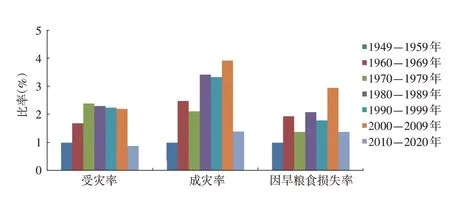

(2)代际变化趋势。从1949-2020 年不同年代因旱受灾成灾损失率倍比趋势(图2)可知,第一个年代(1949-1959年)的基准为1.0,则2000-2009年成灾率和因旱粮食损失率倍比分别为3.9和2.9,都处于高位年代。

图2 1949-2020年不同年代因旱受灾成灾损失比率变化趋势图

(3)干旱灾害发生频率。根据计算的全国干旱灾害综合指标系列值,对应干旱灾害等级划分标准,得出全国干旱灾害发生的频率:1949-2020年70 a间发生轻旱以上的年份有55 a,发生频率为76.4%,其中,发生中旱以上的年份为46 a,发生频率为63.9%,发生重旱以上的年份为26 a,发生频率为36.1%,发生特旱的年份有13 a,发生频率为18.1%。反映出我国是一个干旱灾害频发的国家,平均1.3 a就会有轻旱以上的干旱发生,平均1.6 a就会有中旱以上的干旱发生,平均每2.8 a 就会发生重旱以上干旱,平均每5.5 a 就会发生特旱。全国1949-2020 年不同等级干旱年示意图如图3所示。

图3 全国1949-2020年不同等级干旱年示意图

(4)干旱灾害前10 位的年份。70 a 干旱灾害系列的前10 位干旱年中,包括1959-1961 年影响全国的重旱年和特旱年,1997年华北和西北地区的特旱年,2000-2001年北方地区和华东、华中地区的特旱年,2000年和2001年因旱粮食损失量较大,分别为599.6亿kg 和548.0亿kg,相应的因旱粮食损失率分别达到11.5%和10.8%,排序分别为第1位和第2位。1949-2020年我国干旱灾害前10位排序见表2。

表2 1949-2020年我国干旱灾害前10位年份排序表

2.2 干旱灾害空间尺度演变趋势

根据全国气候、地理条件和干旱的特点,按东北、黄淮海、长江中下游、华南、西南、西北、内蒙古、新疆和西藏九个大区,分析全国干旱灾害空间演变趋势。

(1)受灾率、成灾率空间演变。1949-2020 年,全国范围的东北、西北、内蒙古地区多年平均受灾率较大,超过20%,黄淮海地区为17.5%,华南、西南和长江中下游地区受灾率在8%~10%之间,新疆为5.3%,西藏无旱情旱灾资料;全国范围的东北、西北、内蒙古地区多年平均成灾率较大,超过10%,黄淮海地区为7.4%,华南、西南、长江中下游和新疆地区成灾率较小,低于5%,1949-2020年多年平均受灾率和成灾率分布图见图4。

图4 1949-2020年多年平均受灾率和成灾率分布图

(2)干旱灾害发生频率空间演变。1980年以后,我国北方的内蒙古、西北、东北和黄淮海地区是干旱灾害发生频繁的区域,重旱以上的干旱灾害发生频率分别为45.0%、40.0%、35.0%和25.0%;相对北方地区而言,我国南方的长江中下游、华南和西南地区,出现特旱的情况较少,发生重旱以上的频率在10%以下。全国1980年发生重旱以上的干旱发生频率分布图见图5。发生干旱灾害的省(自治区、直辖市)的个数有随时间呈增长的趋势,1980 年前发生重旱以上干旱的省(自治区、直辖市)有10个,而1980年以后发生重旱以上干旱的范围扩大到了16个,重旱以上发生的范围有所增加。

图5 全国1980年以后发生重旱以上的干旱发生频率分布图

(3)干旱灾害分布类型。1949-2020 年发生轻旱以上的55 a中,干旱灾害空间格局和规模差异较大,有分散型、黄河以南型、长江以北型等,总之,我国干旱灾害绝大多数发生在中东部地区,其中,东部分散型占34.5%,全国分散型占18.2%。1949-2020年我国干旱灾害分布类型见表3。

表3 1949-2020年我国干旱灾害分布类型

3 成因分析

干旱灾害的演变趋势主要受到气候变暖和人类活动等方面的影响。

3.1 大气环流异常、气候变暖是干旱灾害形成的主要因素

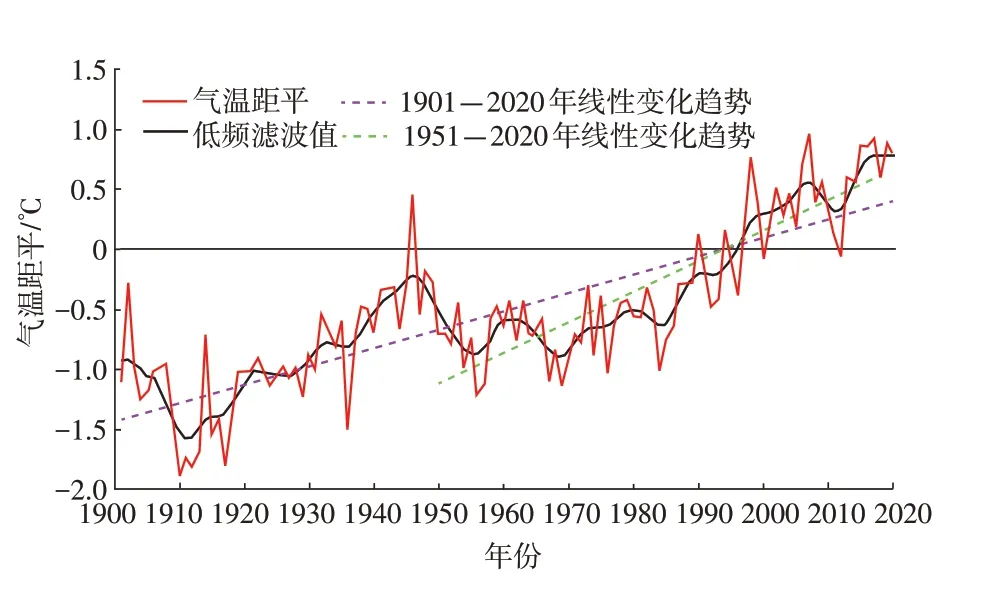

海温和海洋引起的大气环流异常导致降水时空分布变异,降水变化趋势区域差异明显,部分区域降水量减少,是干旱形成的主要因素之一。根据中国气象局气候变化中心的《中国气候变化蓝皮书(2021)》[24],21世纪最初10 a降水量总体偏少。1961-2020 年,东北南部、华北东南部、黄淮大部、西南地区东部和南部、西北地区东南部年降水量呈减少趋势(图6);气候变暖也是干旱形成的另一个主要因素,1951-2020 年,我国地表年平均气温呈显著上升趋势,升温速率为0.26℃/10 a。近20 a 是20 世纪初以来的最暖时期,1901 年以来的10 个最暖年份中,除1998 年,其余9 个均出现在21 世纪(图7),这是我国干旱灾害呈现增加趋势最主要原因。

图6 1961-2020年我国年降水量变化速率分布

图7 1901-2020年我国地表年平均气温距平

此外,地形地貌是部分地区干旱灾害形成的主要自然因素。青藏高原通过屏障、侧边界动力和下沉运动带等作用影响水汽输送,导致部分地区降水量减少。

3.2 人类活动是干旱灾害形成的重要因素

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的第六次评估报告(AR6)[25]指出,人为强迫很可能影响了20世纪全球尺度的土壤湿度变化,主要通过增加蒸散发和/或大气蒸发需求。温度升高、相对湿度降低、净辐射增加联合导致了大气蒸发需求增加,进而引起蒸散发增大(高信度);造成了旱季全球陆地大部分区域可用水量的减少,其中有人类活动的影响(中等信度)。人类活动改变下垫面条件,进而改变地-气能量、动量和水分交换。植被退化、水资源利用、城市化进程等陆面因子改变造成地表反照率增大,会导致下沉运动加强,干扰作物的水分收入和支出,是干旱形成的重要因素。

影响水分收入的因素包括:改变下垫面,如人类城市化进程、植被退化、水土保持等方式改变下垫面,改变了区域/流域产汇流条件和地下水再生条件,从而间接影响土壤水分。水资源开发利用,包括水利工程建设等工程措施和水资源管理与调控等非工程措施。影响水分支出的因素包括:种植规模、种植方式及种植结构调整,改变农作物蒸腾消耗,实际上也是下垫面改变的一种方式。根据遥感数据和统计资料的分析,农业种植面积呈增加趋势,引起农业用水量的增加,在一定程度上是干旱致灾的重要因素。据统计资料分析,农业种植面积呈增加趋势,2020 年全国粮食播种面积11 680万hm2,其中耕地灌溉面积6 700 万hm2,引起农业用水量的增加,从而在一定程度上使得干旱灾害更加严峻。

4 结 论

(1)以1949-2020 年全国及各省(自治区、直辖市)作物播种面积、干旱受灾面积、干旱成灾面积及因旱粮食损失量等数据系列,构建了我国受灾率、成灾率、因旱粮食损失率及干旱灾害综合评价指标系列,分析了我国干旱灾害的时空分布特征及其变化趋势。1949-2000年全国干旱受灾率、成灾率和因旱粮食损失率都呈现出增加趋势,其中,受灾率的增加速率为1.72%/10 a,成灾率的增加速率为1.26%/10 a,因旱粮食损失率的增加速率为0.61%/10 a;而2001-2020 年干旱灾害呈逐步减缓的趋势。空间分布上,我国北方地区的东北、黄淮海、西北和内蒙古是干旱灾害发生频繁且较为严重的地区,受灾率和成灾率均超过15%和10%;而南方地区的华南、西南和长江中下游受旱成灾相对较轻,受灾率和成灾率低于10%和5%。

(2)由干旱灾害综合评价指标分析可得,1949-2020年全国发生重旱以上的年份为26 a,其中,发生特旱的年份为13 a,平均每2.8 a 就会发生重旱以上干旱,平均每5.5 a就会发生特旱;1980 年以后,我国北方的内蒙古、西北、东北和黄淮海地区是干旱灾害发生频繁的区域,重旱以上的干旱灾害发生频率分别为45.0%、40.0%、35.0%和25.0%;发生干旱灾害的省(自治区、直辖市)的个数有随时间呈增长的趋势,1980 前发生重旱以上干旱范围的有10 个,1980 年以后扩大到了16 个,反映出我国是一个干旱灾害多发频发的国家。

(3)大气环流异常、气候变暖是干旱灾害形成的主要因素。海温和海洋引起的大气环流异常导致降水时空分布变异,降水变化趋势区域差异明显,部分区域降水量减少。1961-2020 年黄淮海、西南等地区年降水量呈减少趋势,1951-2020年我国地表年平均气温呈显著上升趋势,升温速率为0.26℃/10 a。人类活动通过干扰作物的水分收入和支出对干旱灾害形成产生作用,农业种植面积增加导致需水量呈增加态势,在一定程度上使得干旱灾害更加严峻。