旧路面加铺SMA-13 罩面早期水损处置实例分析

■胡宇霖

(福建省高速公路养护工程有限公司,福州 350108)

SMA-13 通过间断级配来形成骨料嵌挤结构,与AC-13 相比,其高低温性能、抗滑能力等更加出色,近年来随着高速公路大量进入养护期,SMA-13已被广泛应用于重载交通的高速公路罩面中。 虽然大量的研究表明SMA-13 是一种性能优异且均衡的表面层材料,其残留稳定度大多高于90%,混合料水稳定性良好[1-3]。 但也有少量文献指出SMA-13表面层在一些夏季炎热潮湿地区存在一定的水破坏的风险[4-6]。 福建省为东南湿热区中的过湿区,春夏多雨,本文针对福建省高速公路养护过程中加铺SMA-13 罩面所出现的早期水损病害进行了分析和总结,提出解决措施并加以验证,有望为湿热地区旧路罩面养护技术的应用提供借鉴和参考。

1 水损病害实例及分析方法

1.1 工程概况

G15 沈海高速福建段于2002 年建成通车,已超出使用年限,路面出现了不同程度的病害。 为确保高速公路行车舒适、安全,降低养护成本,2019 年对该路段进行罩面施工,施工内容为原路面病害处理后加铺4 cm 的SMA-13 罩面层,以提高路面使用性能,达到延长使用寿命的目的。 2020 年7-8 月在长期高温后出现连续半个月的强降雨,该路段局部区域罩面出现了水损病害。当地相关气象资料如表1所示。 通过查阅高速公路基础数据,沈海高速相关路段2020 年6-12 月交通量月平均值为217054辆,属于重交通。

表1 2020 年7-8 月沈海高速路段气象资料

1.2 病害实例

经现场调查发现,该病害基本位于主车道左右轮迹带,中面层无病害,无明显规律性,病害周边部分存在轻微唧浆, 且病害轮迹带处有泛油情况,现场病害发展多为从泛油位置开始,出现局部骨料外露,而后因坑洞内雨水冲刷,造成石料与沥青剥离,坑槽逐步扩大,形成坑槽如图1。为验证混合料级配及沥青指标,对病害发生位置泛油处和未发生病害处进行了现场取块,取块后罩面与原路面层间存在较多水渍如图2。

图1 病害初期情况

图2 病害后期发展情况

综合福建省公路同类病害情况可以发现,SMA-13 加铺路段水毁坑槽大多为横向发展, 中面层基本完好。 应急维修一段时间后,又在相距数米的位置出现了新的坑槽,其病害特征与普通AC-16路段存在较大差异。 在此路段对原路面病害处理(铣刨重铺)后加铺SMA-13 罩面段落(以下简称铣刨重铺段)则未出现水损病害。 为有效解决SMA-13罩面段出现的早期水损问题,本文依托实例,对可能导致水损病害的各成因进行详细分析。

1.3 病害分析方法

结合现场病害情况表现为水损病害的典型特征,提出了路面早期水损的分析方法和思路,其技术路线如图3 所示。 即首先对原材料、混合料、沥青路面3 个尺度开展性能检测与分析,选取出现水损病害的SMA-13 加铺路段,以及未出现此水损病害的SMA-13 的铣刨重铺路段进行全方面的指标对比,综合判定水损病害成因,接着提出病害处置方法,通过实践加以检验。

图3 病害分析及处置的技术路线图

2 水损病害分析

2.1 原材料分析

集料粘附性不足、沥青性质差均会导致沥青路面的水稳定性不足,水损分析时,首先应对集料和沥青性质进行检验。 SMA-13 加铺路段与铣刨重铺路段的集料采用凝灰岩,粘附性5 级。 如表2、3 所示,集料、沥青均满足规范JTG F40-2004《沥青路面施工技术规范》中的技术要求,且各路段所用沥青的三大指标无明显差异,因此,原材料不是导致此水损的主要原因。

表2 集料粘附性结果

表3 沥青三大指标

2.2 沥青混合料分析

混合料空隙率过大、级配过粗、沥青含量过低可能会导致沥青路面的水稳定性不足,水损分析时应对沥青混合料进行分析。

(1)级配组成分析。 级配组成通过燃烧法试验确定,通过对发生水损和未发生水损路段的马歇尔芯样进行燃烧试验和水洗筛分。 由芯样级配(表4)可知,水损段和未水损段无明显差异,均满足设计级配偏差和级配上下限要求,可排除混合料级配组成不良导致水损的可能。

表4 矿料级配组成

(2)沥青含量分析。 沥青含量试验与级配组成同时完成。由燃烧试验结果(表5)可知,罩面段及铣刨重铺段沥青含量均接近设计要求, 满足允许偏差,可排除混合料沥青含量不足导致水损的可能。

表5 沥青含量

(3)空隙率分析。 空隙率数据通过查阅各路段的试验室配合比数据获取,最大理论密度由计算法确定,空隙率由表干法测定。由马歇尔指标(表6)可见,毛体积相对密度、空隙率及马歇尔指标无明显差异,混合料空隙率均可成型至4%附近,满足设计要求。 这说明水损不是由于材料不合理造成空隙率过大,最终导致水稳定不足。 结合级配、沥青含量结果,可认为罩面段与铣刨重铺段所用材料基本一致,可排除由于不同路段材料差异导致水损的可能。

表6 马歇尔指标

(4)水稳定性分析

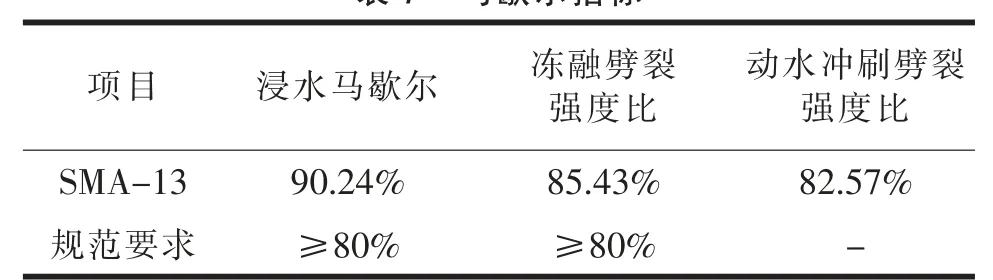

按配合比成型马歇尔试件,通过浸水马歇尔试验、冻融劈裂试验和动水冲刷试验,进一步分析材料的水稳定性是否满足要求。 其中,浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验按规范进行,动水冲刷试验采用上海昌吉SYD-0777 水热敏感性试验仪进行测定, 冲刷次数为2000 次,通过动水冲刷前后的劈裂强度比值来表征水稳定性。 由马歇尔指标(表7)可知,动水冲刷劈裂强度比低于冻融劈裂强度比,这说明动水冲刷的水损环境最为严苛,但无论是哪种水损环境,SMA-13 的水稳定性均>80%,满足要求,可排除由于材料水稳定不足而导致本次水损的可能。

表7 马歇尔指标

2.3 沥青路面分析

(1)路面压实度分析

对罩面段和铣刨重铺段的SMA-13 上面层进行取芯,通过芯样压实度和空隙率对路面压实度进行分析。由压实度数据(表8)可知,罩面段和铣刨重铺段的压实度无明显区别, 且均满足设计要求,可认为水稳定不足不是由于路面压实不足所致。

表8 压实度

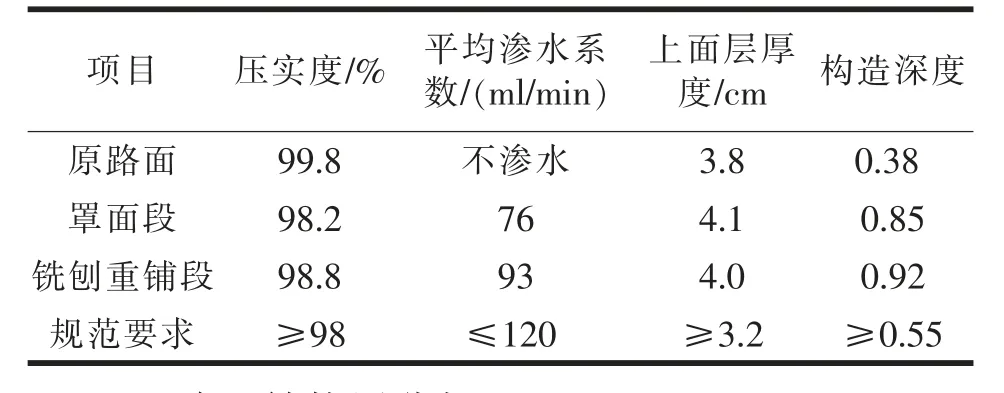

(2)渗水系数分析

查阅现场试验检测报告, 获取渗水系数数据(表9)。对比相关数据可知,原路面在常年车辆荷载作用下压密严重,磨光、摩擦系数较小,不渗水,构造深度小;罩面与铣刨重铺后,虽然路面各项指标满足规范要求,但均有渗水的情况。 由于原路面基本不渗水,雨水渗入罩面段后,停留在罩面层底部,形成层间水,在车辆荷载的重复作用下,罩面层底部遭受剧烈的动水压力作用,由上述水稳定性试验可知,动水压力作用下的水损环境最严苛,即使在常规水稳定性指标满足要求时,也可能出现水损风险。

表9 渗水系数

(3)路面结构层分析

①原路面有病害而对原路面进行铣刨重铺后再实施罩面的路段相对直接加铺罩面路段,病害明显较少,分析为因铣刨重铺后新铺设的混合料透水性比原路面好,对比直接加铺路段,层间储水能力更强,且因结构层整体加厚,层间水对铣刨重铺后加铺罩面路段的影响较小。

②SMA-13 相较于AC 混合料而言, 因其骨架密实型结构与光滑的旧路面嵌合能力较弱,在旧路面上喷洒乳化沥青作为粘层起不到很好的粘结作用,反而造成层间存在储水空间。 因此在旧路面上加铺SMA-13 时粘层是否可以采用碎石封层,以起到增加层间嵌合作用还需进一步研究。

3 综合分析及病害处治

(1)综合分析

通过对沥青路面进行详细分析,初步判定病害是由罩面后的层间水积聚所导致的。 病害路段表现为自上而下的水损坏,即雨水透入空隙率较大的沥青混凝土上面层后,由于下层比较密实,进入上面层的水还未来得及向下层渗透,上面层就开始产生水破坏,表面层发生松散和坑槽[7-8];尤其在中下面层密水性好且层厚较大,层间存水下渗困难的情况下最容易发生。 厚度4 cm 的SMA-13 包含上、下两面构造深度, 两面构造最低点间的距离为SMA-13的有效阻水层,因此SMA-13 摊铺厚度越低,其阻水效果越差,越容易导致渗水。 同时,在降雨过程中,车辆在水膜覆盖的路面上行驶所产生的动水压力容易使水贯穿罩面层,造成水在层间停留。 在夏季高温多雨条件下,实际沥青路面浸水1个月,可导致其抗水损害能力降低60%左右。 SMA-13 表面构造同样会存在于底层, 因旧路面经过车辆长期行驶,基本已经光滑且不渗水,同时也存在不同深度的车辙,增加了层间水的储水量。 层间水在车辆动荷作用下产生动水压力,对混合料不断冲刷,使沥青与矿料剥落,又在高速旋转的轮胎与路面泵吸力的作用下使沥青上浮, 形成初期油斑并逐步扩大,当油膜达到一定厚度后,被轮胎带离,导致骨料外露,形成初步小坑洞, 而雨水继续在小坑洞上冲刷,最终导致小坑洞逐步扩大,形成坑槽。 罩面加铺后,为确保立柱埋深,对土路肩进行了加高,土路肩混凝土与硬路肩罩面混合料连接后,层间储水空间进一步封闭,导致水无法排出。

为了进一步检验此结论,对现场病害集中部分路段进行刻槽,刻槽深度15 cm、宽度5 cm,可观测到较多水从层间渗至刻槽内,这证实了综合分析的结论,即层间存在大量积水,符合病害因层间水引起的分析结果。

图4 刻槽处置后层间水流出

(2)病害处置

为防止层间水对SMA-13 罩面的破坏,对病害集中路段每隔20 m 进行刻槽,刻槽深度15 cm、宽度5 cm,从硬路肩延伸至土路肩,并用10 cm 碎石加5 cm 沥青混合料回填,防止后续层间水对SMA-13 罩面的破坏(图5)。 处置后,现有病害不再发展,相邻位置未继续出现病害。 由此可见,坑槽病害处置措施有效。

图5 处理后效果

此外,为了进一步规避SMA-13 罩面的水损问题,可考虑将罩面的设计厚度提高至4.5 cm 或5 cm,使结构层厚度不小于3.5 倍公称最大粒径, 以增加有效阻水层。 对多雨高温气候的区域建议增加对层间水的处理,如在硬路肩处间隔一定距离进行刻槽回铺碎石后再摊铺罩面。 已在旧路面摊铺SMA-13罩面的,建议在圆曲线缓和段等横坡较小的位置进行刻槽。 罩面后土路肩采用混凝土加高时,在适当位置预留一定宽度不浇筑,作为明沟用以排除层间水。

4 结论

(1)本文提出了路面早期水损的分析方法和思路,从原材料、混合料、沥青路面3 个尺度开展性能检测与分析,可有效判定水损病害成因并针对性的进行处治,有效解决了实际工程中的问题;该分析方法和应用实例可为类似工程提供借鉴。

(2)福建省旧路加铺SMA-13 罩面时,即使其材料组成和各项性能均满足规范要求,也不应忽视水损风险;采用SMA-13 罩面时,可能造成层间存在储水空间,由动水压力导致早期水损。

(3)为规避SMA-13 罩面的水损问题,罩面设计厚度宜提高至4.5 cm 或5 cm, 在排水不畅路段可通过刻槽等方式增加对层间水的处理。