关于上海外高桥地区货运集卡停车优化的思考

陈思燚,饶曼琦

1.上海交通规划设计研究院有限公司,2.上海市交通发展研究中心

0 引 言

上海港是我国对外贸易的重要基地,也是全国性的多功能枢纽港,是中国大陆沿海最大的港口[1]。外高桥港区作为上海港集装箱核心港区之一,以港口物流和保税物流为重点,成为现代航运物流示范区。2021年,外高桥港区集装箱吞吐量为1 986万TEU,其中道路集疏运量为1106万TEU,占比56%。该地区聚集了大量的码头、集装箱堆场和集卡车辆等,并由此衍生出了普遍的集卡车辆违停、节点性交通拥堵等现象,对居民生活和货运交通的发展造成了不利影响。本文将根据货物运输结构调整和地区转型发展等要求,对优化外高桥地区集卡车辆停车情况提出相关建议。

1 现状分析

1.1 外高桥港区货运概况

外高桥港区位于浦东新区北部、吴淞口以南的长江南岸,主要涉及高桥、高东、高行三镇,由高桥嘴和五号沟两个港区组成,主要从事近洋航线和中型远洋航线船舶装卸作业,现已建成1~6期,简称外一~外六[2]。

2021年,外高桥港区集装箱吞吐量为1 986万TEU,占上海港集装箱总吞吐量的42%,其中道路集疏运量为1 106万TEU,占比约56%。外高桥港区的货物运输量大,且主要运输方式为道路交通运输。

1.2 外高桥地区道路交通情况

外高桥地区三面环水,向北呈现“峰腰状”,环内路网基本呈方格网状分布,环外路网中专用道路占比较高,疏港腹地狭窄。高快速路3条,分别为S20外环高速、G1503郊环高速和五洲大道,主干路主要包括港城路、航津路、洲海路、双江路、江东路、浦东北路、杨高北路、华东路和外环辅道等。除三岔港及黄浦江沿岸由于用地限制,次干路建成率较低外,其余道路基本建成。

依托外高桥港区集装箱运输的平稳发展,区域交通呈稳定增长态势。随着地区路网建设、行业精细化管理不断推进,地区交通运行状态持续改善。但受货运交通影响,现状S20沿线地面交叉口以及港城路、港华路、航津路、洲海路、华东路等部分路段高峰小时服务水平达E~F级。现状路网还存在疏港能力较弱、客货混行严重、节点性交通拥堵等问题。

1.3 外高桥地区堆场情况

外高桥港区周边聚集了大量的集装箱堆场,主要分布在港区的出入口周边和港城路、江东路、浦东北路沿线等路段(见图1),呈现零星、散乱的特点,且临时用地比例较高。同时,有较多堆场位于S20外环高速以内,紧邻居民区、商务区等,造成周边道路客货混行严重,对居民日常生活影响较大。随着地区发展,港区周边的堆场用地空间将大幅缩减,迫切要求堆场集约布置和高效利用。

图1 外高桥地区堆场分布

1.4 外高桥地区集卡货车停车情况

根据上海港信息平台的相关内容可知,外高桥港区的集卡集中作业时间为05:00—07:00和20:00—22:00,且船舶多于周四至周六停靠港口,进入港区的集卡货车需先行前往堆场提取集装箱,并在上海港的信息化平台上提前预约进港业务,获取通行证后方可进出港区。由此,受到港区作业时间、堆场提取集装箱时间和通行证办理时间等的影响,集卡车辆在进出港区前多存在有短时或长时的停车等待需求。

与集卡车辆较大的停车需求相比,当前外高桥地区可供集卡车辆停放的停车场地较少,可提供的停车位也较少。据调研,目前外高桥地区已建的公共集卡停车场有4个,分别为港城路停车场、江东路停车场、凌海路停车场和港绣路—华东路停车场,可提供1 000个以上的停车位。其中,规模较大且靠近港区附近的凌海路停车场和江东路停车场使用效率较高,而规模较小且靠近堆场附近的港城路停车场和港绣路停车场使用效率较低(见图2)。同时,根据外高桥地区的空间结构与用地布局[3]和《上海市生态空间专项规划(2021—2023)》[4]可知,港城路停车场的土地规划为战略留白用地,其周边地块为居住和商办用地;江东路停车场的土地规划为三岔港楔形绿地,是吴淞口区域绿色发展示范区的重要组成部分。因此,现状已建的部分停车场仅为临时停车场地,未来随着外高桥地区的规划发展面临取消的可能。

图2 港城路(左)、港绣路—华东路(右)停车场

通过对港区及堆场周边道路进行摸排,我们发现有多条道路存在集卡车辆违规停放的现象(见图3),外一~外三港区周边涉及至少8条道路,外四~外六港区周边涉及至少12条道路,大量集卡车辆排列成一排,占用道路最外侧行车道,如双江路、凌海路、航津路、规七路等。更有甚者,如港城路等部分路段,集卡车辆排列成多排形式,占用多条行车道违规停车。集卡车辆普遍占用行车道违规停车的行为,进一步加剧了区域内的交通拥堵、管理混乱等情况,对道路交通安全、居民生活和货运发展造成了不利影响。

图3 集卡车辆违规停车现象

1.5 现状问题分析

通过以上对外高桥地区路网、堆场、停车等情况的调查分析,总结外高桥地区存在的主要问题如下:

(1)港区周边堆场大量聚集,但布局相对分散、临时用地比例较高,缺乏整体性、系统性的布局规划,港城发展矛盾日益凸显;

(2)受港区作业、提箱还箱和通行证办理时间等因素的影响,集卡车辆的停车需求较大;

(3)已建集卡停车场和可提供的停车位数量与停车需求之间还存在一定差距,且有部分停车场和停车位不符合规划用地要求,较难长期使用;

(4)由于停车供需不平衡、集卡司机为节约成本或方便就近进入港区或堆场等原因,外高桥港区周边道路上违规停车现象严重;

(5)集卡车辆的违停行为,进一步加剧了外高桥地区的交通拥堵,对道路交通安全运行、居民生活有序进行和货运交通高效发展造成了不利影响。

2 发展趋势及需求分析

2.1 货运交通发展趋势

(1)上位规划解读

根据“上海2035年总体规划”[5]和“浦东新区国土空间规划”[6]要求,至2035年,浦东新区将打造具有全球资源配置能力的国际航运中心核心区,形成以洋山深水港区、外高桥港区为核心,杭州湾、崇明三岛等港区为补充的上海港总体格局。为形成现代化港口集疏运体系,实现港航产业与城市功能布局的协调发展,“十四五”期间,上海市及浦东新区将积极推进浦东国际机场周边两港大道、东西两场快速路(周邓快速路)、G1503改造、S3公路一期、G228公路等高快速路建设,逐步完善高速公路网络;结合沪通铁路二期工程,推动外高桥港区铁路专用线、规划沿江通道浦东段建设,加快张杨北路、浦东北路等建设,进一步改善港口集疏运输条件[3,7,8]。

(2)发展趋势

考虑上海市、浦东新区和外高桥地区的国土空间、综合交通和地块单元规划要求,并结合现状外高桥地区的货运交通发展情况,对今后的发展趋势进行预判。外高桥地区将逐步优化其区域内堆场布局,注意堆场分布邻近港区且相对集约。持续优化集疏运体系,完善疏港通道,分流客货运体系,提升货物运输效率。同时,进一步提高上海港信息化平台管理水平,减少集卡车辆进出港区的等待时间与临时停车需求。

2.2 停车需求分析

通过对外高桥地区集卡停车场及路边停车情况的调查,得出外高桥地区集卡停车需求主要由以下4个方面构成:

一是有部分企业经营地坐落于外高桥地区,但本身无法提供充足的停车场地,集卡车辆需要可供长时停车的场地。

二是有部分企业经营地不在外高桥地区,考虑到经营与运输成本,该类集卡车辆在将货物运送至外高桥地区后多会选择就地等待新订单,待新货物装车后再出发。因此,需要可供长时停车的场地。

三是接到集装箱提取通知前往集装箱堆场的集卡车辆,在堆场附近排队等候进入,存在短时停车需求。

四是获取港区进入通行证的集卡车辆,在港区前排队等候进入,存在短时停车需求。

3 集卡停车优化建议

为填补集卡停车位的缺口,缓解集卡停车矛盾,本文从集卡停车场地布局、设置方式等方面考虑,对集卡停车优化提出相关建议。

3.1 停车场地布局原则

用地因素:长期性停车场地应与用地规划相符;临时性停车场地也应尽量与用地规划相符,如确有困难,优先选取用地手续难度较小的地块。

安全因素:符合交通安全要求;尽量减少对现有交通运行的影响;设置道路停车带应选取行人、非机动车交通量较小的路段,减少对慢行交通的影响。

位置因素:考虑地区发展,停车点应尽量设置在外环以外;与港区和堆场布局相结合;避开居住密集区。

费用因素:尽量与道路新改建等项目结合,尽可能降低拆迁、改造、建设、运营、管理等费用。

3.2 停车位设计标准

由《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB 1589—2016 )[9]可知,栏板式、平板式、自卸式货车及其半挂车的外廓尺寸最大限值长度为13 m、宽度为2.5 m、高为4 m,其他汽车、挂车及汽车列车的外廓尺寸最大限值长度为20 m、宽度为2.55 m、高为4 m。根据《城市道路设计规程》[10]中城市停车设施的相关内容,针对道路停车带等可利用的狭长空间,建议采用平行式停车位,通道宽度≥5 m;针对集中停车场等建议合理布置平行式与垂直式停车位,形成最优的停车位排列。

因此,根据规范结合集卡车辆的外廓尺寸和停车设施相关要求,设计集卡停车位的尺寸为:中货车位按照平行式停车,尺寸长为15 m、宽为3.5 m,按照垂直式停车,尺寸长为15 m、宽为4 m;大货车位按照平行式停车,尺寸长为25 m、宽为3.5 m,按照垂直式停车,尺寸长为25 m、宽为4 m。

3.3 停车场地优化方案

按照集卡停车位的布局原则、设计标准,同时结合外高桥地区路网、堆场及停车等现状和规划情况,从“均衡布置集中停车场、规范设置路内停车带、合理增设路外停车带”等3个方面综合施策,对外高桥地区集卡停车进行综合提升治理。

(1)集中停车场

在港区周边均衡设置停车规模较大的公共集中停车场,可为集卡司机提供休息、如厕、饮水、充电、核酸采样等服务,一般呈块状分布。

根据停车场地的布局原则,建议选取符合停车场土地规划要求、靠近港区且不处于居住密集区的场地。例如,规七路(港绣路—申东路)两侧地块,规划为其他交通设施用地、局部行政办公用地,靠近外四~外六期港区,且不处于居住密集区,符合停车场地布局原则。

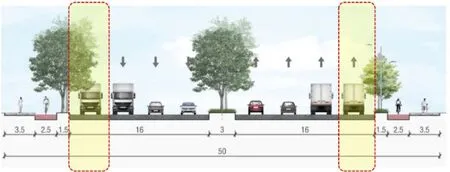

(2)路内停车带

路内停车带是指利用港区周边现状交通流量较小、集卡停车需求较大且道路路幅较宽的道路,在不改变辟筑线内土建的前提下,直接将道路最外侧行车道划设为集卡的临时停车场地(见图4),沿道路呈带状分布,并按照相关规范要求,合理优化交通组织。

图4 路内停车带单向四车道典型断面(单侧停放1排)

(3)路外停车带

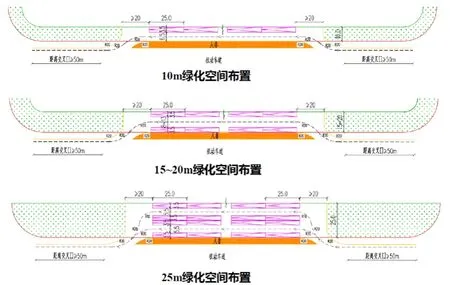

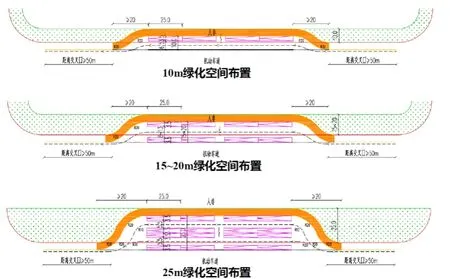

路外停车带是指利用道路两侧绿带空间,设置临时集卡停放场地、有条件时为集卡司机提供休息、饮水、如厕等服务的停车场地。

设置路外停车带时,需考虑交通安全与社会影响相结合,尽量减少对现有交通运行和慢行交通的影响;将专项改造和新改建工程相结合,减少重复建设;注重道路空间与绿化空间相结合,辟筑线内利用现状道路设施,辟筑线外利用绿化空间。

针对路外停车带中人行道和非机动车道的设置位置,考虑以下两种设计方案:

方案一为人非原位方案,即不改动道路辟筑线内设施,在停车带沿线设置出入口(见图5)。此方案对现状道路辟筑线设施改动较小,且点位相对独立,管理较为便捷,但其集卡车辆的停车出入口与慢行交通存在冲突。

图5 人非原位的路外停车带空间布置图

方案二为人非外移方案,以减少慢行交通冲突为原则,在设置路外停车带的同时将人行道和非机动车道移至最外侧(见图6)。此方案将红线内的人行道和非机动车道外移至绿线,增加了土建工程量,但集卡车辆的停车、通行与慢行交通无冲突,较为安全。

图6 人非外移的路外停车带空间布置图

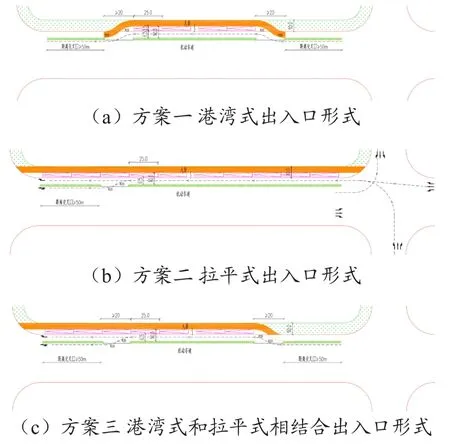

针对路外停车带中集卡车辆的出入口的设置形式,考虑以下三种设计方案:方案一为港湾式出入口形式,方案二为拉平式出入口形式,方案三为港湾式和拉平式相结合的出入口形式。

方案一港湾式出入口形式,是指在设置了停车位的沿线对绿化空间进行局部改造,设置出入口。改造的绿化空间相对较少,集卡车辆可随停随走,对主路交通的影响较少。方案二拉平式出入口形式,是指将沿主路布局的绿化空间均进行路外停车带的改造,出入口设置在与主路相交的两条相邻道路上。该方案需改造的绿化空间较多,且进口道车辆的直行、左转需与右转提前分离。同时,出口道的常规右转车辆与驶入停车带的车辆冲突严重,制约了车辆通行能力。方案三港湾式和拉平式相结合的出入口形式,出口道采用港湾式、进口道采用拉平式(见图7),该方案对出口道交通影响较小,进口道车辆的直行、左转需与右转提前分离。

图7 路外停车带出入口形式图

通过对外高桥地区集卡停车场地优化研究,建议后续对停车场地的设置,在条件允许的情况下优先选择布置集中停车场,规范设置路内停车带,合理增设路外停车带,以缓解集卡车辆的停车矛盾。

4 结 语

本文通过分析现状外高桥地区的货运交通情况,总结了当前外高桥地区堆场布局、集卡停车等方面所存在的问题。结合近期和远期的地块和交通规划发展趋势,从优化货运集卡停车角度进行思考,研究提出利用闲置土地、道路设施、道路配套设施和绿化等资源,设置、改造集中停车场、路内停车带和路外停车带等停车设施。以满足集卡停车需求,为缓解外高桥地区的集卡停车问题,改善货运交通发展条件打好基础。