以传奇人生为引,抒写中国邮政由弱到强历程

◆文/谢惠

本书是中国邮政人徐传贤的传记,作者将徐传贤的人生放置在时代背景和人际交际网络中去观察、分析、呈现,通过查阅与之有关的历史资料、书籍档案,深入上海、重庆、湖南、北京、河南等地考察其生活、工作的地方,真实、丰富而深刻地再现了20 世纪中国一代城市知识人传奇、精彩却又苦痛的一生。

《寻找徐传贤:从上海到北京》

十年砍柴 著/现代出版社/2022.4/79.80元

十年砍柴

本名李勇,湖南新邵人,知名文史作家,毕业于兰州大学中文系。历任《法制日报》记者、出版社编辑、新媒体主笔等职,兼专栏作家、公众号作者。出版著作有《闲看水浒:字缝里的梁山规则与江湖世界》《晚明七十年:1573—1644,从中兴到覆亡》《进城走了十八年:一个70 后的乡村记忆》《自由与宽恕:曼德拉传》《找不回的故乡》《历史的倒影》等。

当十年砍柴的新作《寻找徐传贤:从上海到北京》面世后,很多人的心里或多或少地存在着疑问:一是徐传贤是谁?二是十年砍柴为什么要寻找徐传贤?三是十年砍柴为什么要写这样一本书?其实,从知名学者李天纲的序言、十年砍柴的自序到正文,再到附录里徐传贤的简明年表以及十年砍柴对徐传贤后人徐建新的采访对话,所有的答案都在里面,或许正如律师、前媒体人石扉客所说——“阅读这本书不要只是看中间,它的前前后后都应该仔细地看,尤其是前面的两篇序言和后面附录的采访对话,值得我们每个读者去注意和思考”。

《寻找徐传贤:从上海到北京》是中国邮政人徐传贤先生的传记。徐传贤是现代中国的一位职业邮政人,他的一生跨过了三个时代,出生在清末的1908 年,大半生生活在纷乱的民国年代,而后又走进了共和国时代,精通三门外语(英语、法语、俄语),一生游历过诸多国家,为中国邮政事业做出了很大的贡献。自徐传贤1924 年从中法国立工学院大学一年级肄业考入上海邮政局开始,他的职业生涯一直没有离开过中国邮政事业。不管是作为驻越南、缅甸中华邮政办事处代表,中华邮政总局邮务处长,万国邮联会议中方代表,还是后来的邮电部国际关系处副处长兼邮政总局联邮处处长并第一次以中华人民共和国代表身份出席国际会议,再到最后的北京邮电学院(今北京邮电大学)教师,无论时代风云如何变幻,始终未变的是他服务中国邮政事业的专业能力和职业精神。

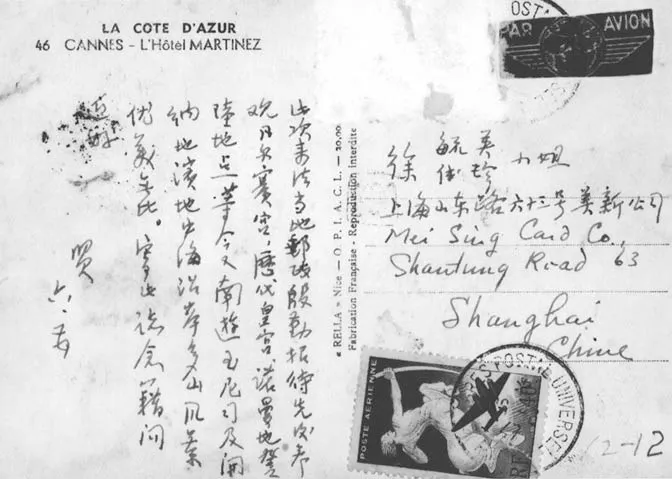

1947 年6 月25 日,徐传贤自巴黎给妹妹徐毓英、徐传珍寄来的明信片

1950 年5 月, 苏幼农(右六)、徐传贤(右五)瑞士蒙特罗万国邮政联盟执行及联络委员会会议现场。这是中华人民共和国代表第一次出席国际组织会议(右一、右二两人上半身不在画面中)

因缘际会之下,十年砍柴了解到了徐传贤的故事,他认为徐传贤的经历和命运遭际是具有历史代表性的,用他自己的话说就是有“历史浓度”,而一个人的“历史浓度”决定了个人的历史价值。因此,基于徐传贤的传奇人生经历,以及中国邮政人的职业身份,十年砍柴开始着手为徐传贤书写这本传记,但又不想是平平淡淡的生平罗列,最后他决定循着徐传贤曾经的足迹去寻找他的人生经历和命运故事,从而从他个人的故事发散开去,旁观他所处和所经历的那个时代的历史脉络,以及以他为代表的那一代知识人的人生轨迹和命运抉择。

本书的时间跨度极大,将近一个世纪,其中所包含的不仅有徐传贤的职业履历,还有中国现代邮政发展的整个历程。徐传贤成长于上海青浦老城厢名门望族徐氏家族“商读传家”的家风传承之下,浸润于“五口通商”后开放的上海“十里洋场”,见惯了上海滩的风起云涌、光怪陆离以及各方势力此消彼长,也见证了当时中国邮权备受制约的发展处境,更感受到了上海这座城市在整个20 世纪上半叶所面临的复杂而动荡的国际国内环境。徐传贤的一生是从青年才子、壮年精英、中年教师一路走来的,无论是他在上海的市民社会,还是在北京的新社会,精湛的专业能力和外向开放的性格都塑造了他不同凡响的个人交际网络和属于上海市民阶层的人生底色。

1950 年5 月, 徐传贤( 右一) 随同邮电部邮政总局局长苏幼农(右三)出席万国邮联会议

而在史料运用上,十年砍柴主要以徐传贤在1956年撰写的一万多字《自传》为重要线索和主要参考底本,以复旦大学教授钱益民挖掘整理的资料《贤达人生 传邮万里》和青年学者陆轶隽撰写的与徐父徐熙春有关的公卫事业领域论文《从江苏省青浦县分会看中国地方红十字会的运作(1924—1951)》作为框架铺陈,再辅以刘承汉口述实录(《中国邮政的缓慢发展》)、沈敦武《冲破封锁线:中国在抗日战争时期的对外邮路》、上海邮政局“同年”朱学范的传记和凌其翰的回忆录等作为细节支撑,依循材料的丰简合理安排结构,不敷衍、不雕饰,让材料诚实、真实地“说话”,既还原了徐传贤传奇的人生历程,也完整地呈现了中国邮权从弱到强的发展历程。

同时,无论在民国年代的上海、重庆,还是在共和国时代的北京以及湖南、河南等地,像徐传贤这样的城市精英从来就不是一个人,而是一代人。他们或许来自不同的地方,从事着不同的专业工作,但他们中的很多人都在大时代里坚定地选择了“历史的建设者”这个终身“职业”,即使在最困难、最苦痛的时候也依然心怀希望、始终坚持,不管是内心上的还是专业上的。可以说,徐传贤的“朋友圈”及其人生选择折射了一代知识人的人生轨迹和时代命运,而徐传贤和一代人的群像故事实实在在地让更多的人了解到了那一代在大历史中声名不显却又兢兢业业、积极向上的城市中产者。

因此,十年砍柴从“寻找徐传贤”开始的那一刻起就从公共史学的视角落笔,将徐传贤这个人物的个人故事、家庭故事、职业经历、社会经历等都完全地放到了中国20 世纪这个历史大背景中去观察和审视。整个20 世纪于上海人来说是城市风云和国际风云变幻的100 年,于中国人来说更是决定国家命运和人生命运的100 年。十年砍柴在创作过程中还选择了深入历史现场去实地感受徐传贤曾经生活和工作过的地方,比如他多次前往上海,到徐传贤曾就读的中法国立工学院旧址、工作过的上海邮政局、生活过的北四川路(今四川北路)一带考察,也曾前往徐传贤工作过的重庆中华邮政总局旧址以及生活过的湖南常德、河南确山搜集素材,更多次采访徐传贤在上海和北京的家人,了解其个人的生活点滴和遗物资料。这些细节都作为线索路径呈现在书中,真切地将历史与现实投射在纸上互相观照。所以,这本书从来就不只是一个人的传记,而是一代如徐传贤一样的知识人“共同”的传记,正如作者所说的那样——“读来让人对那一代知识人有比以往更多的理解和更大的敬意,他们以惊人的坚韧与毅力学习、生存、工作并取得了卓越的成就,虽然多数身后湮没无闻,但他们在身处逆境时没有放弃道德品行的自律,也没有放弃对这个民族的热爱和对未来的希望,以高度的专业能力和职业精神认认真真地做好本职工作”。

美国华盛顿银泉,其中右一为沈鑫、右二为徐传贤,图中雕像为第20 任美国邮政部长蒙哥马利·布莱尔( Montgomery Blai,1813—1883)(拍摄时间为1947—1948 年间)

徐传贤在美国纽约帝国大厦前(拍摄时间为1947—1948年间)

为了更好地体现公共史学的视角,《寻找徐传贤:从上海到北京》设计了两条线索——以徐传贤从上海到北京的活动为主线,以徐传贤之父徐熙春(中国红十字会青浦分会创始人)的活动为副线,借父子俩的人生经历来反映清末民初大变局中传统家族的选择和作用,从而认识到家庭和家族在中国社会转型中所起的重要作用。同时,由于上海和北京这两座大城市在中国政治、经济、文化、社会等方面的作用和地位,本书也或直接或间接地反映了中国城市“双子星座”——上海和北京过去一个半世纪以来的城市关系,特别是上海这座城市在中国近现代历史上所起的作用——“在权力与资本、保守与革新、内敛与外向、本土化与全球化的互动中,两座城市相互作用达到一种平衡,而两座城市的关系则深刻地影响着全中国乃至世界”。从这个角度来说,本书亦可看作徐传贤的上海-北京“双城记”,而上海和北京的文化差异以及两座城市的关系投射在了徐传贤的一生当中。在书里,作者还采用了多幅与徐传贤相关的老照片,它们与文字相互映衬,生动、丰富、真实地将其个人的精神面貌和时代的社会风貌一一展现在读者面前,从而让读者有更加深切的在场感和触摸感。

实际上,《寻找徐传贤:从上海到北京》不只是在寻找一个邮政人的故事,也是在寻找一代知识人的人生轨迹,因为“从上海到北京,这不是一个人的选择,而是一代知识人从旧时代通向新世界的道路。他们是小时代的精英,却与大时代命运相连”。以徐传贤为代表的一代知识人以专业能力和职业精神服务于社会、奉献于时代,他们是社会发展的中坚力量,也是时代前进不可或缺的重要基石,而这样的一代知识人应该被看见、被尊重。因此,这部传记从一开始就不是个人的,也不应该是个人的,就像知名学者李天纲在本书序言中所说,“此乃一部奇史!从一位不甚著名的‘他者’的履历开始,最后在一种‘公众历史’中得到解释。这不应该只是家族私史,也可以是市民公共意识的一部分:他们在一些关键场合参与历史,见证历史;哪怕被历史所裹挟,却仍然表现出自己的个性和时代共性。概言之,这既是他史,又是我史,也是一部公众史”。