中国哲学视域中命论的五重面向*

戴兆国

人类在面临多重困境之际,呼唤建设人类命运共同体已经成为当前学术反思的热点之一。从哲学角度分析“命运”概念的内涵和外延,消除传统“命运”观念的消极意涵,显得迫切且必要。命运是一个复合概念,本文仅就“命”概念进行集中探讨。从中国哲学对命的理解和阐释来看,其对命的涵义的界定存在诸多分歧。(1)中国传统哲学对命一直表现出高度的关注,从《尚书》开始,就有大量关于命的表述。先秦诸子对命也多有论及,如《墨子》的非命说,《庄子》的安命论,《孟子》的正命论等。汉至南北朝,对命的论述极其繁复,代表性著述包括纬书《元命苞》《论衡》中的《命禄》《命义》《偶会》诸篇、《白虎通义》的《寿命》篇、李萧远《运命论》、刘孝标《辨命论》等。其代表性观点是《论衡·命义》中提出的正命、随命、遭命,《白虎通义·寿命》则提出了寿命、遭命、随命。其后,历代学者对命也各有阐发。世俗文化中对命的预测性研究,有各种面相学、算命术等,对此本文不作讨论。细加分析,我们发现传统哲学讨论的命有以下几类:一是从天命角度来论述命的来源与表现,二是从性命角度来阐发人之命存在的秘密,三是从运命角度来讨论个体生命和社会人事变化的特征,四是对各种命定性存在的预测性研究。总的来看,中国古代哲学对命的观点的阐述较为繁复,其总体理论趋向于宿命论,其于中国人生活的影响存在消极面。为了获得对命的理性认识,祛除命论传统中的宿命论的弊端,我们试图从中国哲学命论所存在的五重面向来反思命的实质。(2)傅伟勋曾经提出生命的十大层面及其价值取向的模型来讨论人的生命。他认为生命包括身体、心理、社会、历史、知性探求、美感、道德、实存主体、解脱、终极十个层面。这些层面相应于身心活动、意义探求和神学三个主要价值取向。参见傅伟勋:《从西方哲学到禅佛教》,生活·读书·新知三联书店1989年版,第477页。从人存在的实际演化进程来看,命的五重面向可被析分为身命、慧命、德命、福命、寿命。五者相互统一,一体而发,相持相有,相生相长,相得益彰。

身命——命的物质承载

身命就是人的身体在此世存在、变迁和终结的实际状态,是人之命在本体层面的依托。身体之命源于自然,归于自然,是人之生命循环往复表现的基本形式。身体作为生理性的肉体存在,为人的精神提供了活动的前提。如舟船虽能载人,但随着时间的变化,舟船终归会朽坏,归于自然。身命这一面向揭示的是命之存在的物质载体。身命从来源与归宿角度说,与自然是彻底统一的。也就是说,脱离了自然,人的身体就无法出现,身体之命也就不可能得以展开。因此之故,身命的始终、长短决定于身命与自然保持一致的程度。取自然之精华,合自然之节奏,得自然之目的,身命就可以长生久视,反之则难以长久。

道家以及受道家思想影响的道教对身命自然本性的认识,表现得较为充分。“《仙经》曰:我命在我不在天。但愚人不能知此。道为生命之要,所以致百病风邪者,皆由恣意极情,不知自惜,故虚损生也。譬如枯朽之木,遇风即折;将崩之岸,值水先颓。今若不能服药,但知爱精节情,亦得一二百年寿也。”(《养性延命录·教诫》)此处所说的“我命在我不在天”,就是强调我要顺从身命的自然本性,不能恣意纵情,不能指望用在我的自然生命之外的天道来保证我的身命。

与道家和道教理论的主张相一致,中国古代医学也认为对身命的护持和长养,需要遵从自然之道。“上古之人,其知道者,法于阴阳,知于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁而去。今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真。不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。”(《黄帝内经·上古天真论》)上古之人所以能终其天年,就是遵从自然之道,护持生命的自然节奏,使身命自然圆满。《黄帝内经》秉承了道家精气论的自然观,认为人的身命是由精气构成,养生之道就是要保养真精。这种观点代表了古代思想家对生命存在的物质承载的朴素认识。当然,从今天医学科学的角度来看,《黄帝内经》所说的上古之人度百岁而去的说法,可能仅仅是一种猜测。因为从人类历史发展的进程看,人类身命延续的长度,特别是个体身命的平均长度是随着历史和社会生产的发展而不断增加的。(3)人类自古至今都有对身体长生久视的追求,由此也引发出各类关于永生和不朽的话题。从哲学角度看,个体生命的生灭循环,反映的是生命本质的独特性和历史性。生命的恒久意义,不在于肉身的不死,而在于生命创造活动的本质意义。设想一个不死的身体如果真的能够存在,其所应该承担的责任就是无尽的。这对于生命来说,本身就是残酷的。生物学试图破译生命遗传的密码,以寻找肉体生命的不朽,这种努力并不具有哲学的合理性,应该倍加谨慎。

护持身命的自然本性,还只是承认身命的物质基础这一面向。从哲学的角度看,身命还包括我们如何看待身命存在的价值和意义。身命并非简单的自然存在,普通的血肉之躯。就人的身命来说,身命的由来既有自然长期演化的历史必然性,也有人类诞生之后对身命认识和护持的社会必然性。前者是从自然物质基础方面保证人身命存在的可能,后者则从社会实践过程体现人身命存在的现实。即是说,人的身命是自然肉体之身与社会实践之身综合作用、相互演进所形成的。

“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身。《大雅》曰:‘无念尔祖,聿修厥德。’”(《孝经·开宗明义章》)《孝经》在此所宣扬的孝是高度社会化的。从人的身体的自然发生来看,我们每个人的身体都来自父母。子女不敢毁伤身体是对父母尽孝的开始。在儒家那里,正是因为有了对身体的护持,事亲尽孝才能够得到落实。在此基础上,每个人进入社会所要承担的责任,以及自我身命的完善才有可能,这就是事君、立身之道。立身就是对身体的护养,就是保证身命的持续和绵延。

由“修身”而“安身”,也就是荀子所谓“君子之学也,以美其身”(《荀子·劝学》)。身命的完善不只是身体的健康,还有围绕身体进行的各种活动能够得到适时的开展,这就是儒家所孜孜以求的安身立命之道。“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”(《论语·为政》)孔子此处所指示的并不是我们每个人在不同年龄阶段所处的状态,或者是人生某个阶段所达到的目标。孔子对人生六阶段的划分,其实包含着身命完善的具体进路。安身者所以立命,立命者所以安身。《正蒙·三十》云:“三十器于礼,非强力之谓也。四十精义致用,时措而不疑。五十穷理尽性,至天之命;然不可自谓之至,故曰知。六十尽人物之性,声入心通。七十与天同德,不思不勉,从容中道。”身命在自我发展的过程中,不能凭强力维持。人生的实践需要不断从一种状态向另外一种状态提升。三十而懂习礼,四十而不惑于用礼,五十穷理尽性,知天命即是明白身命所承担的责任,六十而心通无碍,七十从容中道,最终达到了安身立命的境界。张载对孔子提出的生命进阶的理解,准确地诠释了儒家追求身安命立的理想,包含着对身命价值的认同。

如果依《孝经》的立场,世界上的每个人都能够秉承“不敢毁伤身体”的身命观,在保全身体的状态下,所有人就都会善待自身,善待他人。这就能很好地践行儒家的仁道忠恕原则。在这个意义上,《大学》提出的“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”,也就获得了意义的最大化。对此,《周易·系辞下》也指出:“精义入神,以致用也;利用安身,以崇德也”,“君子安其身而后动,易其心而后语,定其交而后求。君子修此三者,故全也”。身安是生命活动展开的前提。一方面人的精神之用要有效果,就必须身安,因为只有身安,才有崇德的可能。身安不是让身体保持在静止的物理状态,而是为精神之用提供条件。另一方面安身也有其目的,即保证身体的积极活动、言语表达和社会交往的实现。《系辞》对身安的规定,注意到了身体在自然和社会双重维度上的完善。因此,修身不仅要修健康之身,以此来维系自然生命的延续,更为重要的是修实践之身,其目的是传承社会的文化,让每个人的身命都得到安立。(4)清人阮元在《性命古训》中提出“祈命而节性,尽性而知命”的观点,并指出“能者勤于礼乐威仪,以就弥性之福禄。不能者惰于礼乐威仪,以取弃命之祸乱”。阮元所论威仪,蕴含着对身命护持和修习的内容。同时他还提出:“德命在于内,言行亦即在威仪之内。”(阮元:《研经室集》,中华书局1993年版,第211、217、216页)这一看法与本文提出的身命与德命相一致的观点类似。只不过,阮元所论的德命仍属于传统哲学意义上的德命而已。

身命护持的标准就是身安。身安是指身体的自然代谢状态和社会交往状态都能得到充分的保证。在这个意义上,达成人类共同命运的首要条件就是身安,其最为直接的表现就是保证每个人能够获得生存的权利,每个人的身体不受侵犯,以及身体在疾病状态下能够得到救治。个体不仅有维护身体存在的权利,还要有发展身体的权利。人类作为整体,不能随意贬低或蔑视有某种缺陷的个人身体。任何以暴力或技术的方式,对个人身体进行控制、摧残、损害以及任何种族性的身体歧视,都是对人类达成共同命运的阻碍,都要彻底予以摒弃。

护持身命,安立身命,需要对命有明智的认识和把握。人的生命进程除了身命作为物质承载,还有其精神层面的展开,这就是慧命。

慧命——命的精神展开

慧命是人之生命在精神面向上最为主要的表现。慧命引导的这一面向是生命在精神能力方面的成长。慧命包含了人在心理、精神、灵魂等领域中活动的一切内容。慧命最为集中的方面就是智慧能力。(5)世传有《慧命经》(伍冲虚、柳华阳:《金丹大道入门》,中央编译出版社2013年版)专门阐述如何修习和传承慧命之道。其所称的慧命是指人之本源,是人修炼成道的舟梯。佛教也有以慧命为法身之根本的说法。本文皆不沿袭这类宗教的观点。从智慧的来源看,一部分智慧与生俱来,一部分则是后天生命实践过程所带来的。

人的智慧与生俱来,并不是强调人的智慧是天然就有的,相反,我们认为人的智慧,或者说具有智慧特征的精神活动,是在长期生命演化进程中获得的。这种长期演化的历程,决定人的智慧有着先天存在的性质。对于子代来说,其智慧能力有很大一部分是从亲代那里继承而来的。后天的学习对于增进智慧能力也有极大的帮助。

作为已知自然界中生命物存在的最高级形态,人的形成离不开自然界千万年演化的过程。从人的群居性特点可以看出,人的语言、劳动、交往等实践活动是保证人的智慧水平不断提升的基础。与人相比,许多动物都有语言,也从事简单劳动,也有群居交往的特点,但是唯有人能够在语言、劳动、交往的过程中表现出特有的精神活动能力和方式,这就是人的智慧。自然物,尤其是生命物的长期演化,只是到了人这里,才衍生出所谓的智慧,也就是人的精神存在。为此,我们才提出在身命之外,有人的慧命。

根据现代心理学的理论,我们知道人的认识有发生的过程。无论是回忆说,还是白板说,都承认人的认识需要通过后天的修习不断得到增进。回忆说虽然认为人的认识能力存在先天的部分,但是,人们后天获得这些认识,仍然需要一个过程。

慧命在后天的修习中可以得到增长。修习的过程包括主动学习,参与并接受教育。人的一生只有坚持不断修习,才能够保证慧命的延续,增长智慧的力量。在各种伟大的思想和经典中,先哲们都将对知识、智慧的追求看作是最重要的。如苏格拉底认为“爱智慧是人的自然倾向”,追求智慧是人的本性。亚里士多德在《形而上学》中说的第一句话就是“求知是人类的本性”。求知是对人的生命能力的确证,是精神能力得以提升的途径,也是我们慧命不断成长的基础。常识所说的聪明、智慧就是求知的结果。求知的实践要依赖身体各方面功能的发挥。耳聪目明指的就是人可以积极发挥身体的实践功能。这也说明慧命的前提是身命。

中国哲学从一开始也非常注重对慧命养成的反思。子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《论语·学而》)我们可以将这三句话称之为孔门为学三句教,是儒家为学主张的精义所在,蕴含着对慧命如何修习、增进的法门。

三句教紧紧围绕学习和求知的重要性,将人生的学习、交往、自省结合在一起,提示人们要坚持不断地求知学习、参与实践、自觉反省。在生命的成长过程中,人因为懂得学习、求知的重要性,懂得通过学习、求知不断使自己摆脱无知、无明的状态,从而获得对生命、世界和宇宙万物变化规律的理解和把握。这是对人生慧命的修习。每个人只有充分挥动自己学习的翅膀,才能够在生命的途程中不断进步,才能够使慧命得到增进。不学习、不求知的人,只能停留于无知、无明,不仅无法修习和增进慧命,还会失去原有的生命力量。在求知、学习之外,建立人与人之间良好的关系,保持内心的自我警醒状态,也是护持、修习、增进人的生命能力的重要方式。在孔子看来,学习、交往、自省是成为君子的基本途径。君子就是一盏生命之灯,他不仅为自己,也为每个普通人照亮前进的路。在君子的生命中,慧命的修习和增进是永无止境的。当我们每个人以君子为生命成长的目标,就能够依循理性的引导,自觉地求知学习,在实践中面对现实不断反省。求知、交往、自省在某种意义上就是知命。《孟子·尽心》曰:“莫非命也,顺受其正,是故知命者不立乎岩墙之下。尽其道而死者,正命也;桎梏死者,非正命也。”知命者可得正命。正命是生命在正向而合理的轨道上运转。不立乎岩石之下,就是懂得避开危险,看护好生命。那些身陷囹圄、戕贼身体的人,就不可能获得正命。孟子此处的正命就是护持身命,让身命得以圆满。其中的知非常关键。知命就是对命运的了解和把握,这就是君子的慧命之道。人在走向君子的正命途中,慧命也一定与日俱增。

我们将慧命归结为人精神展开的结果,就是想指出人在生命能力的提升方面,最为关键的是精神能力的成长。无论我们的身体如何健壮,离开了精神的支撑,我们的生命注定难以获得圆满。在这个意义上,慧命的修习和增进,要高于身命的护持。当然,我们并不是把身命与慧命分割开来,相反,身命与慧命,以及下文所要阐述的德命、福命、寿命都是一体相承、无有间隔的,都是命的不同面向的呈现。我们提出慧命重于身命,是说慧命的修习和增进是保证身命护持得当的主要途径。

“腹有诗书气自华。”知识和智慧对于每个生命的成长都至为关键。一个人拥有健康的体魄不是其生命的目的,学习、掌握、创造知识,才是生命存在价值的真正展现。人类文化和教育事业的进步,能够不断推进对慧命的修持。高阶的智慧带来高阶的文明状态。在人类交往日益密切和频繁的时代,创新知识、增进智慧,也是达致人类共同命运的必由之途。任何人、任何民族、任何国家创造的知识都应该成为人类共享的成果。护持人类共同命运所包含的慧命,不仅能提升人类的文明状态,还可以推动人类智慧水平的迁升。

慧命的修习和增进虽然是命不断展开的重要方式,但是慧命的增进需要德命来规约其方向。慧命的增进要以德命为指引,慧德双修才有可能保证命的完善。

德命——命的德性修为

身命需要慧命的修习与增进,更需要德命的积累与张扬。德命是体现人之生命能动性的面向。德命层次的持续提升,可以造就个体生命的完满和人类生命的圆善。

从万物存在的角度看,万物莫不有德。《老子》第五十一章提出:“道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。故道生之,德畜之;长之育之;亭之毒之;养之覆之。生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。”任何事物的存在皆有自己的规定性,这就是万物之德。尊道贵德反映的是万物都有属于自我存在的特殊性。就生命物而言,生命之德支撑的是生命的基本形态,以及生命的演化过程。《庄子·天地篇》曰:“物得以生谓之德;未形者有分,且然无间谓之命;留动而生物,物成生理谓之形;形体保神,各有仪则谓之性;性修反德,德至同于初。”(6)后人注释云:“德者,得也,谓得此也。夫物得以生者,外不资乎物,内不由乎我,非无非有,不自不他,不知所以生,故谓之德也。”“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。物得其生,所谓继之者善也,未有德之名也。至凝而为命,而性含焉,所谓成之者性也。命立而各肖乎形,践形而乃反乎性,各有仪则,尽性之功也。”(郭庆藩:《庄子集释》,中华书局1961年版,第425页)生命物得以存在的前提是有德,即具备该物的德性。就人而言,人不仅有形有神,而且还须有德。命有形,有神,有性,最终都归于有德。所以《天地篇》说:“执道者德全,德全者形全,形全者神全。”德全、形全、神全是生命最高的圆满状态。但是现实生活中,每个人生命的表现状态都未必是全的。那么,对于形体残缺者,其生命的表现是否就一定不如健全者呢?《庄子·德充符》描写了许多形体残缺的人,但这些人却具有很高的德性。在《庄子》看来,只有德性充满,内德健全的人,才具有生命的活力,这是命的根本。“内德圆满,故能支离其德,外以接物,既而随物升降,内外冥契。”(7)郭庆藩:《庄子集释》,第7页。德性作为生命的内在规定,决定了生命向各个方向伸展。在某种意义上,甚至可以这样说,那些形体残缺的人,如果葆有圆满的德性,其德命之展开往往更显其价值。

追求健全而圆满的德命不仅是道家哲学的目标,也是儒家哲学的理想。如果说,道家从道的立场将德命内置为命的内在基础,那么儒家则将德命归为命的内在机理。儒家除了承认德命有天命的根据,还将德命的修为看作是人生的正轨。(8)传统哲学认为德命只是道德的修为,禄命则是人能够享受到的现世生活的感性幸福。如刘宝楠《论语正义》注“五十而知天命”,引《召诰》“今天其命哲,命吉凶,命历年”注云:“哲与愚对,是生质之异,而皆可以为善,则德命也;吉凶历年,则禄命也。君子修其德命,自能安处禄命。”(刘宝楠:《论语正义》,中华书局1990年版,第44页)本文提出的德命与禄命不相并列,德命不仅是道德性的生命,而且要以人生命借以展开的最本根的德性为依托。作为对感性幸福追求的禄命不在本文讨论的范围内。只有走在向善的德性修养的路上,人之命才有可能圆满。

儒家学者将德命分解为具体德性的修为,主张通过践行仁义礼智一类的德性来实现德命的圆满。在儒家强调的所有德性中,仁德被看作是最高的德。朱熹在《仁说》一文中,就提出“天地以生物为心者也,而人物之生又各得夫天地之心以为心者也。故语心之德,虽其总摄贯通无所不备,然一言以蔽之,则曰仁而已矣”。(9)朱熹:《朱子全书》,朱杰人、严左之等主编,上海古籍出版社、安徽教育出版社2002年版,第3279—3280页。朱熹借元亨利贞为天地之德,来论述仁为人心之德。儒家认为,仁德是生命的最高追求,德命的展开就是走向仁德的光明之途。天地之仁生发万物,百姓之仁生意无穷。作为生生之德的仁,既涵盖了所有德性,也指示着生命发展的方向。

人心在涵养德性的过程中,德命逐渐得到积累和张扬。这个过程是通过人心识德、修德实现的。“仁也,义也,礼也,此立人之道,人所当修者。”(10)王夫之:《船山全书》第六册,岳麓书社1991年版,第518页。在儒家那里,仁、义、礼是相互承续、互为一体的。仁为德命之根本,义、礼则是德命展开过程中的具体修为。立人之道就是立命之道,德命的积累和张扬不只是个体的单向度责任。儒家强调德命的修为要依靠盛德之法,在整个社会造成盛德的局面,才能够保证每个人的德命修为走在生命的正轨上。

《大戴礼记·盛德》篇曰:“凡德盛者治也,德不盛者乱也,德盛者得之也,德不盛者失之也。”社会的治乱得失关键在德。自圣王至庶人若无盛德,则生乱,相反,则得治。要实现盛德之治,就要“正其德法,饬其官而均民力,和民心,故听言不出于口,刑不用而民治,是以民德美之”。德法就是善法,就是仁法。如果一个社会没有德法,个体的生命就无法得到保证,身命、慧命、德命都无法得到延续。个体德命的完善需要依靠社会提供良好的基础。儒家强调每个人都要有爱人利物之心,呼应的是天地生物之心。天地生物之心无所不备、无所不统、无所不通、无所不包、无所不贯,落实在人的生命中,就表现为对仁德的体认与践行,是自我德命的积累与张扬。“此心何心也?在天地则块然生物之心,在人则温然爱人利物之心,包四德而贯四端者也。”(11)朱熹:《朱子全书》,第3280页。在人生的长河中,人心爱人利物之德不断得到长养,其结果就是人的自由而全面的发展。

从个体命运的角度看,个体成长不可能是一帆风顺的。现实社会文明进阶的局限,导致了社会生活存在大量的不如意处。直面困境,解决矛盾,求得生命的顺适,就必须立基于德性的内在定位。只有坚持做一个向往道德、德性充实的人,才有可能不断充实自身的德命。只有越来越多的个体获得德命的充实完满,人类社会的总体性道德状态才会得到提升。在一个社会中,越来越多的人懂得敬畏道德,关注德性,将道德的底线化作行为的准线,人们所遵循的共同之德就会得到传扬,这个社会的道德改善就越有可能。儒家所追求的君子国的理想也就有可能成为现实。人类共同命运也就能够在德命的修为中不断趋向实现。

仁德条贯于人心,慧命随之而增,德命随之而积,由此带来的是福命的配享。

福命——命的幸福配享

福命是人在生命的过程中所配得享受的生活。佛教所说的福报与之类似。然而福命的多少和大小不受人控制。就福命的本性而言,越是对福命不作过高的预期,福命就越有可能得到实现。不强求、不妄求、不贪求,保持身命的自然,发扬慧命的光辉,长养德命的境界,福命就得以增进。

福命不是我们所处的现实状态的直接呈现,世俗生活追求的富贵寿考、功名利禄虽然属于福命的范围,却不是福命的本质内涵。真正的福命是我们所应该配享的,是生命内在价值得以呈现的一个重要面向。康德认为配当的幸福是必然的,技巧性的幸福则带有偶然性。配当也就是配享,是指我们能够享受的。也就是说,一个人的福命既是他可以配享的,同时他所配享的福命与他的生命也是等值的。技巧性的幸福指的是人们对幸福的外在占有,这不是衡量福命的标准。住在高门大屋中的人,未必能够享受巨大空间带来的自由;拥有无数财产的人,未必能够享受巨额财富带来的快乐。依据本文的观点,很好的护持身命,修习慧命,葆有德命是获得福命的前提。

从整体上说,每个人的人生历程都必然经历个体生命与社会生活的互动交往。个人所能够获得的生活内容,表现出来的生活状态,并不都是自己掌控的。从身命的角度看,我们拥有的身体不仅来自父母的选择和赐予,也来自社会物质生活条件的支撑。在物质生活水平低下的时代,虽然父母赐予儿女生命,但保全身体却往往是比较困难的。身体尚难以存在,何谈身命的护持和完善。人从出生,到成长,再到衰老的过程中,身体能够得到善待,个体能够作为主体主动地护持生命,保证身命的圆满,这就是福命的一部分。前文引《孝经·开宗明义章》所论,“立身行道,扬名后世,以显父母,为孝之终”,这一观点就是强调立身是孝道的前提。(12)《孝经》还提出谨身节用,以养父母,非孝者无亲等观点。这都是对护持身命、长养福命的要求。不敬亲,不养亲,以至于无亲可养,既是身命的缺失,也是福命的丢弃。在社会激烈冲突的状态下,身命的护持往往要受到各种挑战。妻离子散、家破人亡带来的都是悲剧性的人生命运。这也是提倡人类共同命运的重要原因之一。因为有身,才能立身,也才有护持身命的可能,才有完善身命的目标。由此可见,护持、保养和完善身命是福命的第一要义。

福命除了有身命的护持和完善作基础,还需要慧命的修习和增进。上文已经指出,慧命的修习需要主动学习,接受教育,参与实践,在生活的实践中还要保持时刻反省的心态。学习、实践、反省作为慧命修习的主要途径,一方面能够促进个体生命的不断完善,使每个人的人性能力得到发展,另一方面还能够促进个体不断学会融入社会,创造人类整体的和谐生存环境。前者能够保证个体在增进慧命的过程中获得福命;后者则在社会整体状态的改良中,在整个社会福祉改善的条件下,使每个人都得到福命的配享。“君子之学也,以美其身;小人之学也,以为禽犊。”(《荀子·劝学》)学习增进慧命,慧命成就福命,福命造就生命之美。当学习成为终身需求,人性能力的提升成为所有人的需要,所有人的慧命才能持续不断得到增进,对福命的配享就有可能成为现实。

富贵对于常人而言,是其生命追求的重要目标,也被当成福命的重要内容。俗语言,人为财死,鸟为食亡,表达的就是这种状态。但在儒家的传统中,一直有德本财末的理念。《大学》曰:“君子先慎乎德,有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用。德者本也,财者末也。外本内末,争民施夺,是故财聚则民散,财散则民聚。”人若缺少道德的修为,即便聚集了很多的财富,也不会得到他人的认可。君子的处世之道要遵循财散民聚、财聚民散的原则。仁德作为德命所追求的主要目标,也是获得福命的前提。《大戴礼记·曾子制言中》曰:“君子以仁为尊。天下之为富,何为富?则仁为富也。天下之为贵,何为贵?则仁为贵也……是故君子将说富贵,必勉于仁也。”勉于仁就是努力做一个仁德的人。只有基于饱满的仁德,人才有德命的增进,也才能配享自己的福命。管子曰:“与天下同利者,天下持之,擅天下之利者,天下谋之。”(《管子·版法解》)(13)顾炎武曾经指出,古人以财为末,故舜命九官,未有理财之职。周官中,大农掌财在后,少府掌天子之私财,又最后。(黄汝成:《日知录集释》,花山文艺出版社1990年版,第295页)儒家古老的重教化、后货财的传统,对今天这个过度追求财富增长的时代无疑有着某种警醒。这一反思的进路其实蕴含着对人类文明发展方向的深入反思,有着历史和现实的双重意义。虽然追求财富的增长是社会的常态,但是从增加社会福祉的角度看,强调以德命为基础的福命的配享应该是人类社会更为长远的期许。如果人们所获之利,不能够与天下共之,则天下人也难以与之共利。利不可共,自然也就不可以得享。《尚书·洪范》:“一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命。”这里的五福也应该是人能够配享的对象,而不是实然的状态。在《洪范》的作者看来,保持良善的德性是获得五福的重要一环。

有福同享,有难同当。这种世俗性的观点未必能够得到形而上的理论支撑。从人类共同命运的角度来看,这一见解其实又饱含着中国传统文化的实践智慧。拥有健康的身体,学习和教育的权利就有充分的保障,努力以获得财富的理想也会成为现实,个体的自我发展成为每个人奋斗的目标,这些都是福命的具体内容。在个体的生命历程中,只有这些福命的具体内容一一得到展现,个体才有配享的可能。个体的配享又不能是孤立的,必须有他者维度的呼应。一只燕子造不成春天。当大多数人的福命能够配享时,个体配享福命才能有保障。在这个意义上,人类必须达致共同命运的境地,所有人的福命才会得到真正的实现。人类文明保持稳定、和谐、持续的发展,是人之福命得以保证的基本历史前提。

身命的护持,慧命的修习,德命的涵养,是福命的内在要求。四命相得益彰,寿命的迁延才具有真正的价值。

寿命——命的迁延承续

寿命从现象上看,就是身体存世时间的长短,似乎等同于身命。其实寿命远远超过身命的承载范围。从最为根本的意义上说,慧命、德命、福命和寿命是高度统一的。坚持修习慧命,践履德命,增进福命,寿命也就能够得到顺延。寿命的承载需要靠慧命的识见、德命的坚守、福命的托举。个体的寿命虽然表现为寿数,但寿数不只是量,更是一种质,是对生命本质的提升。个体的寿命延续不仅有助于自身,还有助于一切人。人类的整体寿命与每个人息息相关。人类之寿命因无数个人的寿命相续而可能得以无限延续。寿命这一面向从总体上揭示出中国哲学对命的整体把握。

传统中国哲学认为寿命是生命的长短,以及生命的遭际。“命者,何谓也?人之寿也,天命己使生者也。命有三科,以记验。有寿命以保度,有遭命以遇暴,有随命以应行。寿命者,上命也,若言文王受命唯中身,享国五十年。随命者,随行为命,若言怠弃三正,天用剿绝其命矣。又欲使民务仁立义,无滔天。滔天则司命举过,言则用以弊之。遭命者逢世残贼,若上逢乱君,下必灾变,暴至,夭绝人命,沙鹿崩于受邑是也。”(《白虎通·寿命》)(14)《论衡·命义》:“传曰:‘说命有三:一曰正命,二曰随命,三曰遭命。’正命,谓本禀之自得吉也。性然骨善,故不假操行以求福而吉自至,故曰正命。随命者,戮力操行而吉福至,纵情施欲而凶祸到,故曰随命。遭命者,行善得恶,非所冀望,逢遭于外而得凶祸,故曰遭命。”(黄晖:《论衡校释》,中华书局1990年版,第49—50页)《论衡》将命与人的骨相结合在一起,认为从骨相可以看出命的祸福。这一观点缺乏实际的根据。此处对命的解释很有代表性,中国古代对于命的探讨基本围绕着这一分析格局展开。这一理论的基本观点是将命分为寿命、遭命、随命,其中寿命有时候也被称为正命。寿命是一个人保持正常状态,在不遭遇变故和意外的情况下,安全度过一生的长度。这只是对生命长短作出的最为直接的描述。虽然将寿命说成正命,多少不同于简单的生命长短的描述,但没有脱出其基本论调。将命分为正命、遭命和随命,这一看法观察到了个体生命受制于社会的变化,同时也看到了先天、后天因素对人的生命状态的影响。

根据这种理解,冯友兰认为命“是指人的一生的不期然而然底遭遇,是所谓运命之命”。(15)冯友兰:《贞元六书》,华东师范大学出版社1996年版,第669页。从冯友兰的表述可以看出,他基本没有跳出传统哲学对命的认识。所不同的是,冯友兰以自己的境界说为基础,对才、力、命的关系作出了新的阐述。“人在修养、学问、事功,无论何方面底大成就,都靠才、力、命三种因素的配合。”(16)冯友兰:《贞元六书》,第684页。配合得好,命就好,表现于人的遭遇就是顺,否则就不好,就是逆。依照自然、功利、道德、天地境界的递升,命所起的作用依次递减。处于天地境界中的人,能够左右自己的命。分析地看,冯友兰运用了境界理论,将人对命的主宰能力提到了很高的水平。但是如何达到天地境界,永远是一个无法分析的命题。因而这种理论并没有从实质上改变传统寿命论中的宿命论色彩。

从本文的立场来看,寿命并非依靠单纯寿数的长短予以衡量。寿命反映的是人的生命本质的实现程度。每个处于社会和历史中的人,都不是单一的个体。一个人必然与周围的人发生联系,无论其存在于这个世界有多长,都会对这个世界产生影响。每个来到这个世界的人,都有自己的寿数。至于其寿命是否得到承续和迁延则不以寿数而定。换言之,有些人在短暂的生命历程中,却创造了辉煌的事业,这些人虽然寿数不长,但他享有的寿命却不因为他的逝去而消失。对人类作出重大贡献的人,因为人类文化的薪火相传,其寿命随着时代的发展而得到承续和迁延。人类从来都不是单个人、原子式的集合。人与人之间复杂的社会关系决定了每个人的生命都与其生存的时代息息相关,都与其共在的无数生命息息相关。

中国哲学常常以道论命,或以天论命,将道或天作为命的根本性的基础,这是对命存在的形而上的反思。“天”是人(不管是单个的还是总称的)以外的世界(不管是物质的还是精神的,或两者兼而有之的)。“命”则是人所具有的生命和命运。“命”是由天赋予人的。(17)李零:《郭店楚简校读记》,中国人民大学出版社2007年版,第151页。在这个意义上,我们说寿命所揭示的生命本质,就有形而上的根据,也有其现实的形而下的表现。刘峻在《辩命论》中提出“命体周流,变化非一”。(《文选·辩命论》)命体属于命的形而上的根据,命的变化则是命的形而下的表现。“命一字有二义:有以理言者,有以气言者,其实理不外乎气。”(18)陈淳:《北溪字义》,中华书局2018年版,第1页。理学家分辨理气而言命,是对命的形而上与形而下两个方面的区分。这种观点透显了命体周流的基本规律。

从日常的理解出发,一个人的寿命反映了其存在的延续状态。如果把人类社会看作一个完整的生存场域,个体寿命的长短决定了其在场的方式以及在场的久暂。处在动荡不定的社会,个体根本不可能把握自己的命运。冷兵器时代,一场战争会导致几十万人遭遇坑埋,现代社会爆发的世界大战,百万数量级的人员伤亡在所难免。想消除社会的动荡,杜绝群体的冲突,就只有达致人类共同命运的境地。当人们认识到每个人寿命的长短与他人息息相关,才会认识到珍惜所有人的生命是个体生命延续的前提。从历史的角度看,人类整体寿命的增加,与文明发展水平是密切相关的。其中决定个体寿命延续的因素很多,在观念层面达成共同命运的共识又最为关键。这也呼应了前文对身命、慧命、德命和福命的总体阐述。

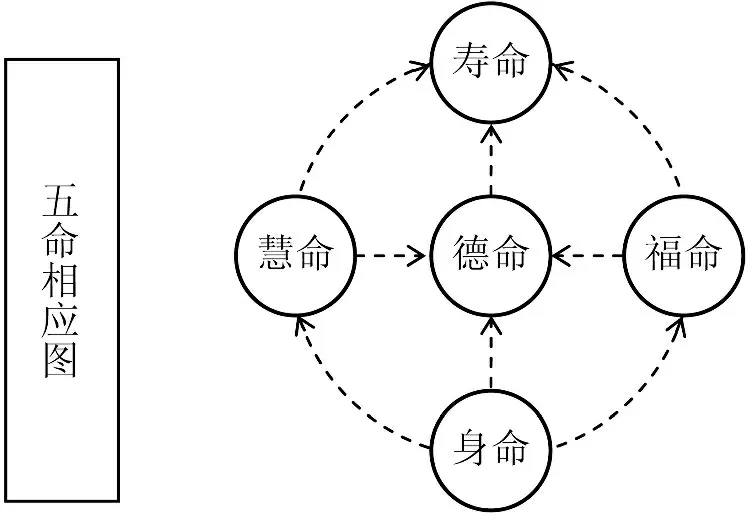

中国哲学视域中命论的五重内涵和理论面向,可以用下图来予以反映。我们可以称之为“五命相应图”:

身命是基底,慧命和福命是寿命的翼成,德命是核心,寿命是最高的命相。身命当取自然之道,可得身命之圆成;慧命当取智慧之道,可植慧命之根成;德命当取践行之道,可获德命之善成;福命当取配享之道,可有福命之养成;寿命当取相续之道,可续寿命之天成。人的寿命的承续和迁延,是通过身命的护持,慧命的修习,德命的长养,福命的配享得以实现的。简言之,身命、慧命、德命和福命决定了寿命的本质。

中国哲学揭示的命论的五重面向,为解答如何达致人类共同命运提供了丰厚的理论资鉴。人类作为共体性的存在有其共同命运,将来也会建立起人类命运共同体。人类共同命运不是抽象的。就中国哲学的理论资源来看,维护身命就是要建立人类健康的命运共同体,提升慧命就是要建立文化与教育的共同体,修养德命是要培植道德和伦理的共同体,造就福命主要是以建设经济和生态的命运共同体为基本目标,寿命的延续则要以人类命运共同体的整体性达成为基本前提。