基于CiteSpace的植被格局对侵蚀产沙影响研究现状与趋势

张 勤,许海超,2,秦 伟,2†,张明浩

(1.中国水利水电科学研究院,100048,北京;2.水利部水土保持生态工程技术研究中心,100048,北京)

土地退化是全球最重要的环境问题之一,土壤侵蚀是土地退化的重要原因。联合国粮农组织认为土壤侵蚀是人类面临的土壤危机,并呼吁各方积极寻求有效应对方法[1]。植被通过地上林冠、地表覆被和地下根系,显著影响产流产沙,是水土保持的重要措施。随着研究深入,有关植被类型和数量对侵蚀产沙的影响已相对清晰,但植被格局与侵蚀产沙的关系仍不明确。这已成为地理学和生态学等领域的研究热点之一[2-3]。

长期以来,有关植被格局与侵蚀产沙关系的研究大致分为坡面和流域2个尺度,主要有对比观测和模型模拟2种方式。现有研究虽取得许多定性的共识,但总体上存在还缺乏植被格局有效表征指数、与侵蚀产沙定量关系不明等瓶颈问题[4]。2005年,澳洲学者Ludwig等[5]提出应在土壤侵蚀研究中融合生态与水文学科的理论方法,以便更深入揭示植被斑块与径流、输沙的相互作用。此后,植被格局与水沙过程的连通性问题开始被关注,水文连通性、泥沙连通性等相继成为土壤侵蚀研究的前沿主题[6]。许多研究开始借助连通性原理探索土壤侵蚀过程机理并开展土壤侵蚀模型完善与集成应用等工作,通过一系列基于“源-汇”和连通性等理论的模型模拟研究,在揭示植被格局与侵蚀产沙关系方面取得许多新的认识和进展[7-9]。

近年来,基于特定工具的文献分析大量涌现:一部分针对某一特定问题收集大量文献资料并获取数据、结果,建立数据集并再次分析最终得到规律性的启示,如元分析(meta-analysis);另一部分则关注研究领域内的文章发表趋势,通过分析文章各类特征得到具有前瞻性的结论,为后续研究提供导向,如文献计量分析。笔者采用CiteSpace文献计量工具,以Web of Science(WOS)文献数据库为基础,围绕植被格局对侵蚀产沙影响的主题,开展文献计量分析,探析全球研究现状与热点趋势,以期为后续研究提供有益参考。

1 数据与方法

1.1 数据来源

笔者以2005年Ludwig等[5]构建方向性渗透指数(DLI)并用于表征植被格局对侵蚀产沙的影响为时间节点,选取WOS数据库核心合集2005—2020年的文献数据。该合集依照加菲尔德定律收录各领域重要文献,常被用于文献计量分析。2021年2月3日使用主题:“植物(vegetation)”“景观格局(landscape pattern)”“水土流失(soil and water loss)”和“侵蚀(erosion)”检索文献,共获得8 952条记录。

1.2 分析方法

使用CiteSpace软件,以纯文本格式导入文献记录,进行统计和聚类分析,有助于辨识该研究主题的发展过程和热点趋势[10]。以研究期内每一自然年为一样本切片。数据筛选使用代表文献被引质量的g指数(g-index)作为参考指标,其阈值设置为25,网络简化功能选择“Pathfinder算法”并勾选“修剪分段网络(pruning sliced networks)”选项。

2 文献计量分析

2.1 总体分析

总体上,相关研究发文数量持续上升,仅2020年发文量就超过1 000篇(图1)。根据WOS数据库分类,环境科学(environmental science)、地理学交叉学科(geosciences multidisciplinary)、水资源(water resources)、自然地理(physical geography)、土壤学(soil science)和生态学(ecology)等学科的期刊报道了泥沙对景观格局变化响应的研究。这些研究主要发表在Catena、Geomorphology等地学类刊物中,同时环境、生态、水文等细分领域的刊物近年也有相关研究发表,足见学科融合已成为当前植被格局对侵蚀产沙影响研究的重要趋势。尤其是生态、水文方面的研究,有助于深入揭示植被格局对侵蚀、产沙过程的影响。

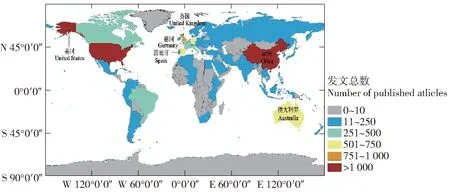

全球发文分布情况显示(图2),中国和美国的发文数量最多,其他发文量超过500篇的国家主要是经济发展水平较高但水土流失问题较为严重的地区。中国虽然发文量大,但中国学者的文章被引量却较少。由此说明,中国相关研究的影响力有所欠缺,未来应拓宽深度和广度,以获得更多认可。

图2 全球文献发表分布情况Fig.2 Global distribution of published articles

2.2 关键词分析

关键词是判别文献研究内容的重要标志。使用CiteSpace中的“突现(burst)”功能,计算各类关键词的突现强度以及突现期持续的时间。结果(图3)表明,有72个关键词在2020年处于突现期,可划分为9类。

图3 2020年处于突现期的关键词汇总Fig.3 Summary of keywords in the burst period in 2020

1)影响因素。坡度被认为是影响植被格局与侵蚀产沙关系的重要因素,且研究强度高达8.24。此外,抗剪强度、植被指数等关键词也受到较多关注。在与植被格局相关的各类影响因素中,植被指数与植被丰度为近期的关注热点。这表明定量描述和表征植被格局的趋势,同时也说明随着技术发展植被格局的描述更为细致,不再局限于整体而更注重其内部植被构成以及结构差异所导致的功能连通性变化。从功能连通性等角度设置的表征指标,对深入揭示植被格局与侵蚀产沙间的关系具有更大意义。

2)研究方法。137Cs作为研究土壤侵蚀速率和沉积物来源的重要手段,自2014年起连续7年处于突现期。与之紧密相关的复合指纹识别技术、同位素标记法等也被大量应用。借助RUSLE(revised universal soil loss equation)、SWAT(soil and water assessment tool)、WEPP(water erosion prediction project)等侵蚀或水文模型模拟的定量研究,成为深入揭示植被格局与侵蚀产沙关系的重要途径。目前借鉴现有模型修正或增加部分参数进行定量化表达已十分常见,获得结果的精度也不断提升。

3)研究区域。黄土高原是全球水土流失的重灾区之一,也是土壤侵蚀及其防治研究的重点区域[11]。2018年至今,黄土高原围绕植被格局影响侵蚀产沙的研究强度达6.69。此外,海湾、海岸沙丘等地貌类型区的研究也成为热点。这些类型区的土壤、环境、气候等因素更加复杂,相关研究的方法、侧重点与黄土高原、地中海等传统热点区域存在区别。

4)侵蚀类型。评价期内,细沟间侵蚀、海岸侵蚀受到较多关注。植被格局如何影响上述侵蚀类型的形成发育、何种植被在相应侵蚀类型防控中更符合生态理念等都是相关研究焦点。

5)其他主题。除植被的地上部分,根系对侵蚀产沙的影响近年也备受关注[12]。树根、植物根系等关键词相应地处于突现期。

总体上,2005—2020年围绕植被格局对侵蚀产沙影响的研究愈加关注植被格局及其内部组成的定量表征,更侧重模型模拟和示踪技术等定量方法的使用,且研究区域类型逐渐增加。植被格局对侵蚀产沙的影响本质上属于植被生态水文效应的范畴,因此截至2020年仍处在爆发期的关键词大部分属于生态、水文等领域。

3 研究进展分析

植被格局是影响侵蚀产沙的重要因素。结合上述分析,可将2005—2020年研究的重点划分为:评价模型方法、生态水文效益和不同因素耦合3方面。这些研究旨在揭示植被格局影响侵蚀产沙的过程与机理,定量刻画其作用关系,进而提高模型预测精度或优化调控模式,为土地利用管理和生态环境治理提供依据。笔者基于检索获得的文献并结合国内外研究,综合阐释这3方面内容,梳理相应研究主要进展。

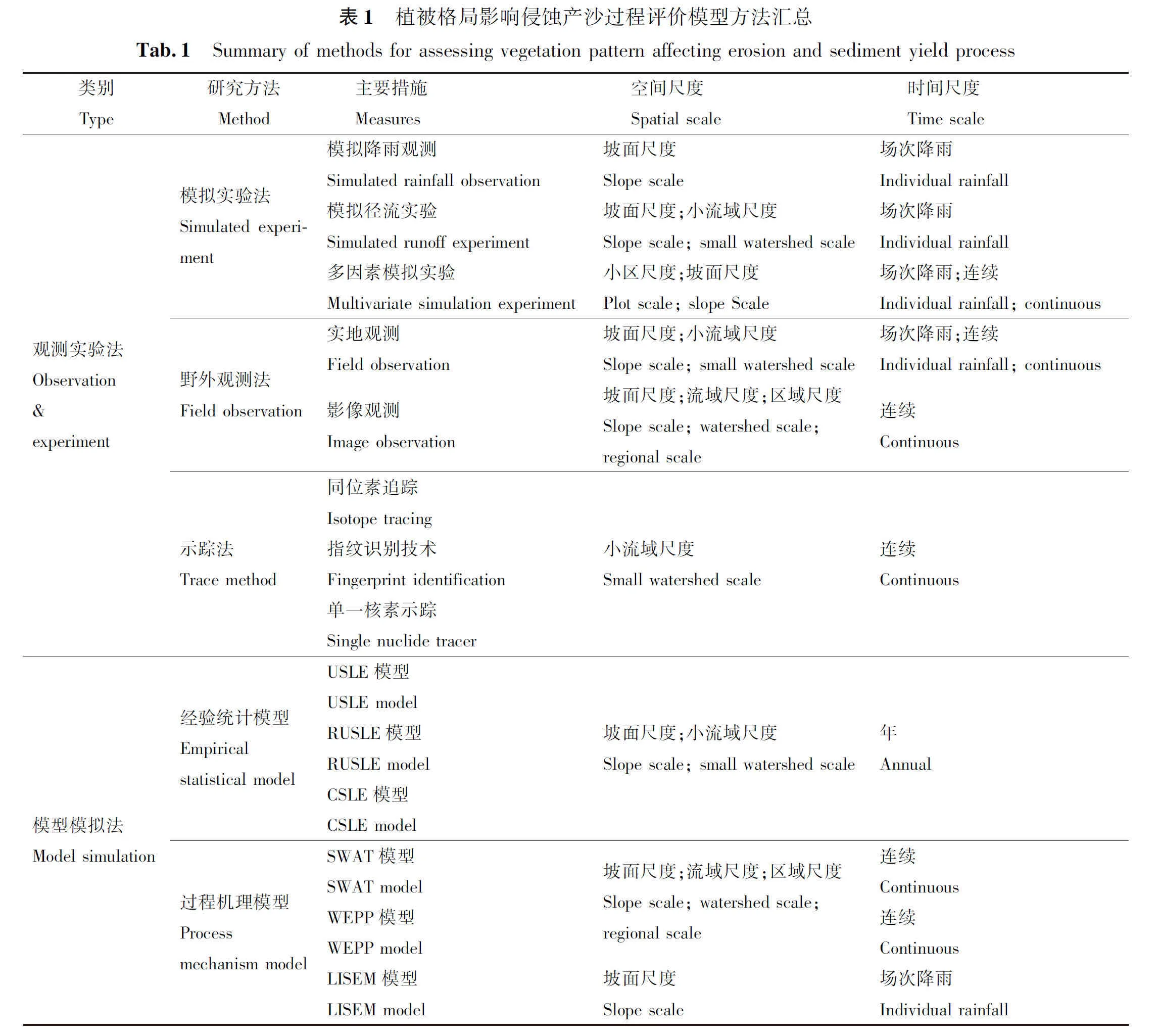

3.1 评价模型方法

随着科技的发展,土壤侵蚀的研究方法不断革新。越来越多的研究采用水文模型反映产流、产沙的物质运输过程,并尝试应用生态学相关研究方法解决植被格局对侵蚀产沙的影响[13]。这些方法可分为观测实验和模型模拟2类(表1)。

3.1.1 观测实验 观测实验方法包括:野外观测、模拟试验和元素示踪3类。其中,野外观测通过观测实地径流量、产沙量等指标对坡面侵蚀产沙状况进行分析评价[14],但较少用于流域或更大空间尺度。随着科技进步,卫星影像、无人机航测等手段被用于监测植被格局或地貌变化,促进更大时空尺度的植被格局变化及其影响的研究。利用无人机进行卫星图像像素尺度上的植被覆盖估算,可获得较人工地面调查更精细的结果[15],据此反映的植被格局更为客观准确。模拟实验通过模拟降雨或径流冲刷提供实验侵蚀动力,结合模拟情景对植被格局、地形等关键因素变化产生的影响进行分析。模拟实验分析可分析不同尺度下不同植被覆盖率、土地利用类型配比和坡度变化导致的侵蚀产沙变化[16]。有研究通过大尺度模拟降雨实验发现,植被驱动的空间异质性粗化会导致径流集中和流速增加,最终造成侵蚀速率明显增大[17]。元素示踪与前述2类方法不同,该法主要利用放射性核素或稳定性同位素等标记物,从化学元素层面对土壤侵蚀的速率和沉积泥沙的来源进行定量反演和追溯,从而确定各种条件下的侵蚀速率、产沙贡献[18-20]。

3.1.2 模型模拟 定量描述是目前研究的趋势,其中,模型模拟是重要措施之一。现有研究中应用的模型主要为经验统计类和过程机理类。经验统计类模型主要包括USLE、RUSLE和CSLE(Chinese soil loss equation model)等,主要通过因子赋值变化反映植被格局对土壤侵蚀强度的影响;然而,限于经验统计模型对侵蚀过程反映的不足,总体上难以有效支撑植被格局对侵蚀产沙影响的深入研究。有研究基于模型中植被覆盖与管理因子,改进并提出多尺度土壤评价指数,证实该因子并不能反映不同土地利用类型分布格局对土壤侵蚀的影响[21]。过程机理模型较经验统计模型更注重土壤侵蚀过程机制,在反映侵蚀产沙对植被格局变化响应方面有天然优势。有研究利用遥感叶面积指数改进SWAT模型植被生长模块参数,获得更合理的植被盖度季节变化曲线及其对应的生态水文过程[22]。美国学者Mark Nearing综合采用SWAT、RUSLE、WEPP、LISEM (limburg soil erosion model)、STREAM、MEFIDIS、KINEROS等模型,评价典型流域土壤侵蚀对气候与植被覆盖的变化响应[23]。相比之下,WEPP模型理论上可获得更准确的水沙预测结果。但该模型参数复杂,在大尺度研究中效果不佳,对不同作物的覆盖变化响应不够敏感,且适用范围较为局限[24]。

3.2 生态水文效应

CiteSpace关键词分析结果(图3)显示,景观演变、泥沙连通性、功能多样性等生态水文领域词汇成为突现期关键词,体现了植被格局对侵蚀产沙影响的生态水文科学内涵。植被格局变化可直接影响区域水文连通性,同时径流作为土壤剥蚀、搬运的动力来源对区域泥沙连通性产生影响[25-26]。连通性有助于了解区域水文、泥沙联通性及其变化,可深入辨识泥沙等物质运移内在规律。结合“源-汇”理论有助于进一步理解侵蚀产沙的空间分异、泥沙输移变化、揭示植被格局改变局地水文及泥沙联通性机制。目前有关泥沙连通性的完整理论尚未建立[6],植被格局与泥沙连通性的内在联系还有待进一步探究。

此外,传统观念多认为植被对土壤侵蚀的作用始终是积极的,已有研究发现植被面积达到一定阈值后,其蓄水拦沙能力不再显著提高[27],故只有数量和布局合理的植被格局才能获得理想的生态水文功能和经济效益。黄土高原部分地区退耕还林后,受非乡土树种造林影响,土壤出现较严重的缺水土层;因此在增加植被覆盖抑制土壤侵蚀时,必须注意植物种类的选择与搭配,形成乔-灌-草立体格局[28]。

3.3 不同因素耦合

植被作为控制土壤侵蚀的外在因素,其蓄水、防蚀、拦沙功能与土壤性质、地形等因素相互关联。CiteSpace关键词分析结果(图3)显示,坡度、抗剪强度、渗透系数等影响因素均是相关研究的重要主题,且耦合作用于侵蚀产沙。植被类型和坡度变化共同对坡面产流产生影响[14],但二者的耦合作用并未被研究。只有充分考虑植被格局与其他相关因素的耦合效应,才能更加有效地建立植被格局与侵蚀过程的联系。

4 研究趋势展望

尽管有关植被格局对侵蚀产沙影响的研究持续成为热点,但仍难以全面满足植被恢复过程中通过科学布局以提升生态-经济综合效应的科技需求。连通性作为新的概念被引入泥沙-植被格局响应体系中给相关研究带来新的角度;但目前泥沙连通性概念并不完善,在解释产沙过程对植被格局变化响应时的理论依据尚有不足。围绕现有研究的不足,今后在开展植被格局对侵蚀产沙影响的研究中,应对以下3方面内容予以重点关注。

1)完善连通性理论及其指标,明晰植被格局的侵蚀产沙过程机制。连通性反映流域物质、能量的源汇级联关系及其输移路径时空分异,且具有典型的分布式概念特征,可作为研究植被格局与侵蚀产沙关系的重要入口和载体。对此,现有研究已多有关注,出现一系列将景观连通性、水文连通性和泥沙连通性概念或指标引入植被格局与侵蚀产沙关系的研究报道;然而,受制于水文和泥沙连通性本身还缺乏完善公认的理论体系,影响其在相关研究中的应用效果。未来可更多关注连通性理论及其量化指标研究,尝试从连通性角度促进植被格局对侵蚀产沙影响的过程与机制探究,通过结合“源-汇”理论、侵蚀动力学和景观生态学方法,尽早突破灰箱研究状态。

2)加强模型与表征指数优化,提升植被格局与侵蚀产沙变化模拟能力。植被格局作为主要反映植被分布特征的属性,研究中需要结合具体需求进行量化表征。主要采用的景观生态学指标,并未考虑植被格局与侵蚀产沙的关系,并不能很好地服务该研究主题。因此,需要从揭示植被格局与土壤侵蚀关系的角度,重新寻找和建立更加敏感、有效的植被格局表征指数。此外,还应针对现有分布式模型,通过结构和参数改进,使其在研究中解决尺度不适用、参数难获取、变化不敏感、精度难保证等瓶颈。通过加强模型与表征指数优化,提高不同植被格局情境及相应的流域多尺度侵蚀产沙获取手段和精度,从而为最终揭示两者变化响应关系提供必要手段。

3)重视耦合影响与功能权衡,丰富植被格局影响侵蚀产沙的研究内涵。侵蚀产沙作为地表过程,受不同因素综合影响。关注植被格局与其他因素对侵蚀产沙过程的相互影响及耦合作用机制,将更利于突破过去长期侧重单要素研究的局限,进而获得不同以往的全新认识。此外,植被格局对侵蚀产沙的影响研究不仅可从土壤剥离、搬运和沉积过程的土壤或地理学范式入手,也可从不同生态服务功能的角度切入。例如从固碳和耗水的碳水耦合角度探析植被格局优化,从减沙和减水的水沙协调角度辨识植被高效配置,从生态和经济的价值权衡角度确定植被合理构建等。通过融合土壤侵蚀、水土保持和生态、地理等学科理论与方法,将拓展植被格局对侵蚀产沙影响的研究思路和途径,最终独辟蹊径地实现研究目标。