《汉书·礼乐志》录诗初探

徐 策

(江苏师范大学文学院,江苏徐州 221116)

一、《汉书·礼乐志》录诗与《诗经》之关系

《汉书·礼乐志》(以下简称《礼乐志》)所录皆为乐府诗,上承《诗经》,班固《两都赋序》云:“昔成、康没而颂声寝,王泽竭而诗不作。大汉初定,日不暇给。至于武宣之世,乃崇礼官,考文章,内设金马石渠之署,外兴乐府协律之事,以兴废继绝,润色鸿业。”郑樵《通志·乐府总序》亦云:“诗者,人心之所乐也……继三代之作者,乐府也。乐府之作,宛同风雅。”

西汉乐府诗形式上与《诗经》相似,以四言为主;来源上有二,皆可见承接《诗经》之意。

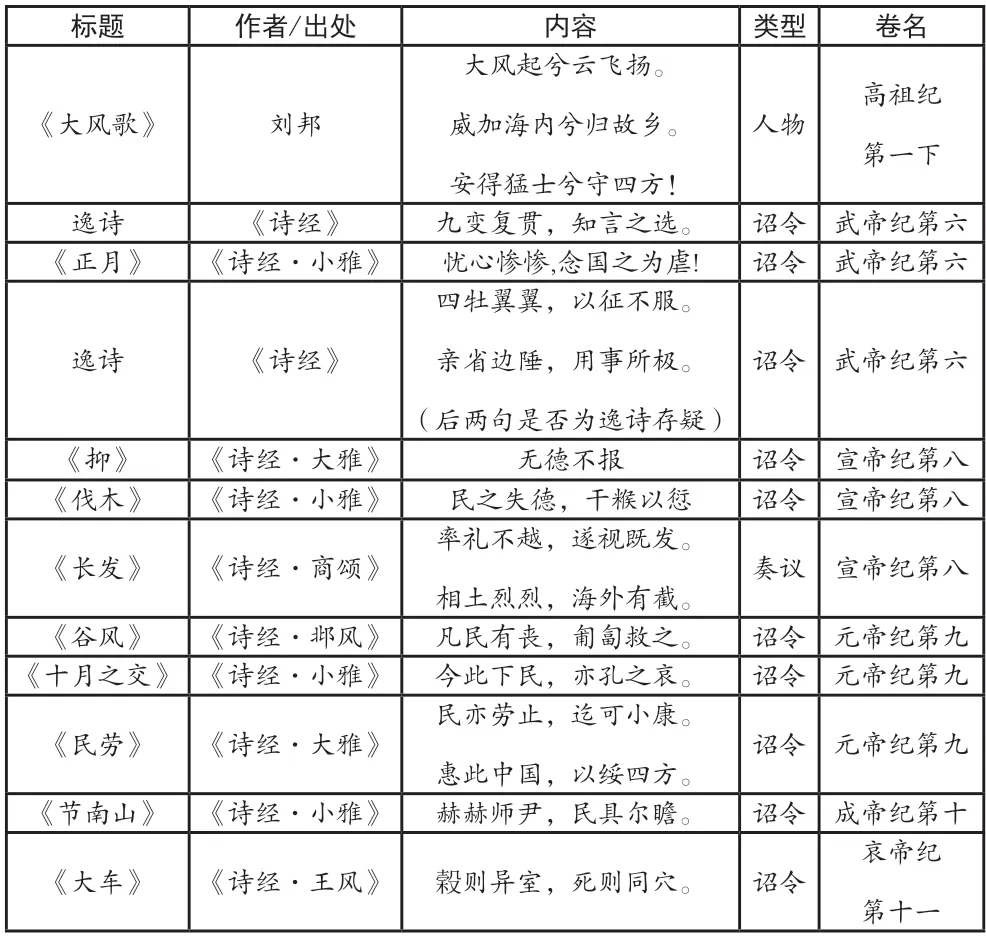

其一为歌诗成作,乐府直接编入或有所改动。如高祖《大风歌》、唐山夫人《安世乐》(《礼乐志》改题为《安世房中歌》),此外尚有武帝之《天马歌》《西极天马歌》。《礼乐志》载:

“初,高祖既定天下,过沛,与故人父老相乐,醉酒欢哀,作“风起”之诗,令沛中僮儿百二十人习而歌之。至孝惠时,以沛宫为原庙,皆令歌儿习吹以相和,常以百二十人为员。文、景之间,礼官肄业而已。”

“又有《房中祠乐》,高祖唐山夫人所作也。周有《房中乐》,至秦名曰《寿人》。凡乐,乐其所生,礼不忘本。高祖乐楚声,故《房中乐》楚声也。孝惠二年,使乐府令夏侯宽备其箫管,更名曰《安世乐》。”

《史记·乐书》载:

“又尝得神马渥洼水中,复次以为太一之歌。曲曰:‘太一贡兮天马下,霑赤汗兮沫流赭。骋容与兮跇万里,今安匹兮龙为友。’后伐大宛得千里马,马名蒲梢,次作以为歌。歌诗曰:‘天马来兮从西极,经万里兮归有德。承灵威兮降外国,涉流沙兮四夷服。’中尉汲黯进曰:‘凡王者作乐,上以承祖宗,下以化兆民。今陛下得马,诗以为歌,协于宗庙,先帝百姓岂能知其音邪?’”

以上诸诗,《大风歌》见于《高祖纪》,《礼乐志》作“风起”之诗,仅存其目;《安世乐》编为《安世房中歌》十七章;《天马歌》,《史记》称为《太一之歌》,与《西极天马歌》编为《郊祀歌·天马》二首,变七言为三言,文辞有所改动。现将《史记》与《汉书》所录列为表1(见文末),以兹对比。

《诗经》虽以采诗为主,亦不乏歌诗成作,如寺人孟子《小雅·巷伯》、许穆夫人《鄘风·载驰》、尹吉甫《大雅·烝民》、召虎《大雅·江汉》、周公《豳风·鸱鸮》与《唐风·蟋蟀》等。可见,以歌诗成作入乐,自《诗经》已始,乐府乃相承耳。

其二为乐府所采所作之诗,配之以乐。《礼乐志》载:“至武帝定郊祀之礼……乃立乐府,采诗夜诵,有赵、代、秦、楚之讴。以李延年为协律都尉,多举司马相如等数十人造为诗赋,略论律吕,以合八音之调,作十九章之歌。”所谓“十九章之歌”,即《郊祀歌》十九章。“采诗”之举仿自《诗经》,颜师古注曰:“依古遒人徇路,采取百姓讴谣,以知政教得失也。”《汉书·食货志》论之甚详:“孟春之月,群居者将散,行人振木铎徇于路,以采诗,献之大师,比其音律,以闻于天子。故曰王者不窥囿户而知天下。”

以上记载亦可见西汉乐府诗乃庙堂政教歌诗,通于“雅颂”。《左传》载季札观乐,其辞曰:

“吴公子札来聘……请观于周乐。使工为之歌《周南》《召南》,曰:‘美哉!始基之矣,犹未也,然勤而不怨矣。’……为之歌《小雅》,曰‘美哉!思而不贰,怨而不言,其周德之衰乎?犹有先王之遗民焉!’为之歌《大雅》,曰‘广哉!熙熙乎!曲而有直体,其文王之德乎?’为之歌《颂》,曰:“至矣哉!直而不倨,曲而不屈;迩而不逼,远而不携;迁而不淫,复而不厌;哀而不愁,乐而不荒;用而不匮,广而不宣;施而不费,取而不贪;处而不底,行而不流。五声和,八风平;节有度,守有序。盛德之所同也!”

季札所论侧重《诗经》文词,美其教化,然所观为乐、为歌,可见《诗经》本庙堂歌诗,以教化为本,为西汉乐府诗之先声。自东周礼崩乐坏,《诗》不传久矣,所谓:“周道始缺,怨刺之诗起。王泽既竭,而诗不能作。王官失业,雅颂相错。”汉初,高祖命叔孙通制宗庙乐,亦不过因袭秦人。其后武帝尊儒术,立乐府,《诗》之传统得以延续。

《礼乐志》载:

“乐以治内而为同,礼以修外而为异;同则亲和,异则畏敬。和亲则无怨,畏敬则不争。揖让而天下治者,礼乐之谓也。二者并行,合为一体。畏敬之意难见,则着之于享献辞受,登降跪拜;和亲之说难形,则发之于诗歌咏言,钟石管弦。”

“乐者,圣人之所乐也,而可以善民心。其感人深,其移风易俗,故先王着其教焉……流僻邪散之音作,而民淫乱。先王耻其乱也,故制雅颂之声……足以感动人之善心也,不使邪气得接焉,是先王立乐之方也。”

“诗歌咏言”是为了表现“乐”的“和亲”,起到“治内而为同”的功用,而“乐”与“礼”又是一体的,最终达到“揖让而天下治”的礼乐教化目的。“乐”可以感化人心,移风易俗,作为庙堂之乐的“雅颂”更是如此,故先王以“雅颂之声”防民淫乱。此虽为乐论,然正所谓“音声足以动耳,诗语足以感心”,作为“乐”之文本的“雅颂”之诗乃至所有的“诗歌咏言”亦具有感化人心的效果。此处“诗语”与“音声”并提,当特指诗歌文本。

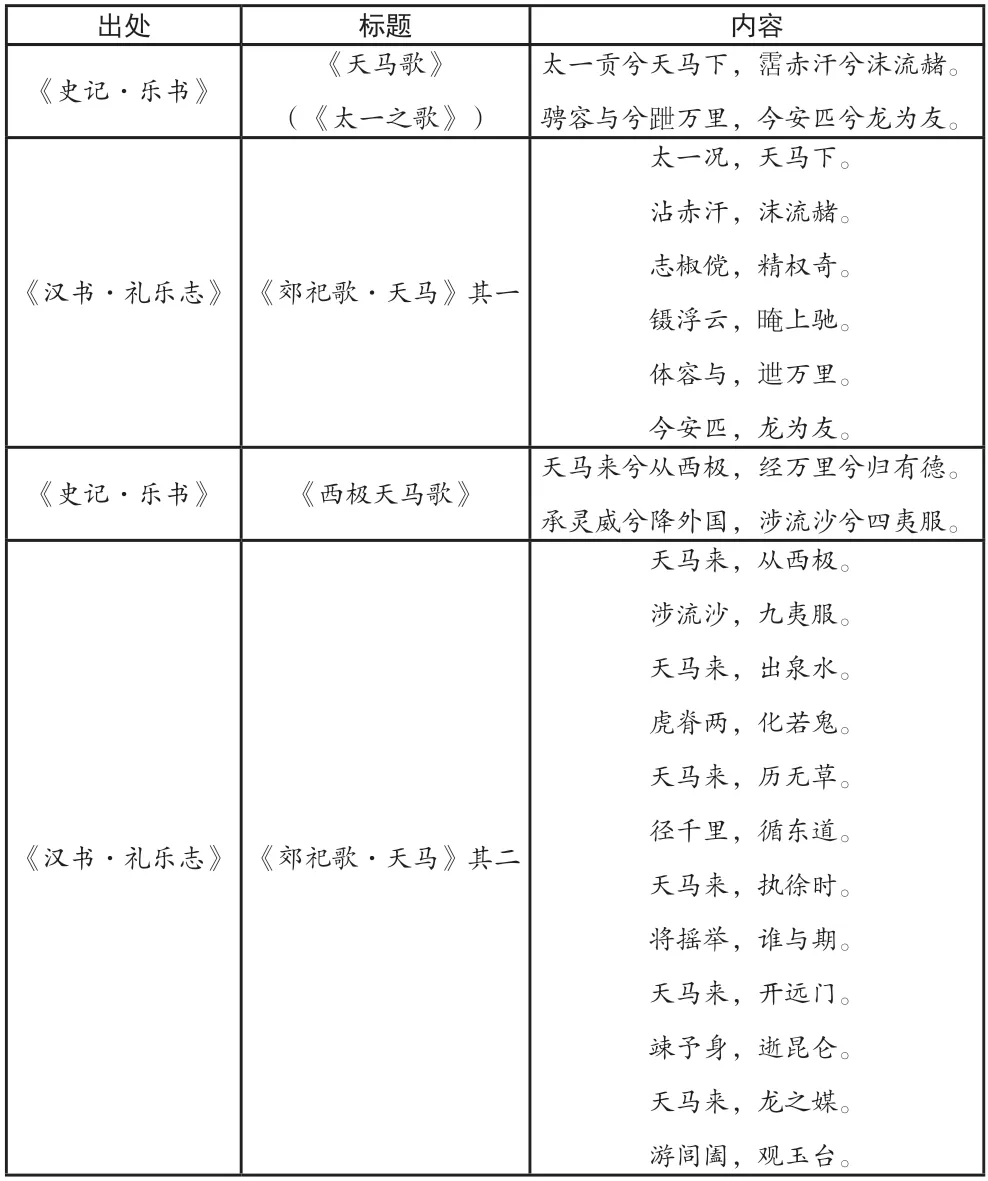

然而“汉兴,拨乱反正,日不暇给,犹命叔孙通制礼仪,以正君臣之位。高祖……以通为奉常,遂定仪法,未尽备而通终。”文帝时,贾谊上书兴礼乐,“乃草具其仪,天子说焉。而大臣绛灌之属害之,故其议遂寝。”“至武帝即位,进用英隽,议立明堂,制礼服,以兴太平。会窦太后好黄老言,不说儒术,其事又废。”然其时武帝已置五经博士(建元五年,公元前136年),窦太后死(建元六年,公元前135年)后,武帝又召集各地贤良方正文学之士入京策问(元光元年,公元前134年),采纳董仲舒“推明孔氏,抑黜百家”的对策,“罢黜百家,表章六经”。自此,儒家礼乐之学大兴。《诗经》作为六经之一,自武帝始,多为朝廷诏令、奏议征引,且以“雅颂”为主,《汉书·纪》引诗可见一斑。兹列下表,以便观览:

表2 《汉书·纪》引诗一览

萧涤非先生在其《汉魏六朝乐府文学史》中亦言:“自秦燔《乐经》,雅音废绝,汉兴,承秦之弊,虽乐家有制氏,然但能纪其铿锵,而不能言其义。故多以郑声施于朝廷,所谓乐教,盖式微矣。然如武帝之立乐府而采歌谣,以为施政之方针,虽不足以语于移风易俗,固犹得其遗意。视魏晋以下,徒然爱好于声调文辞者,要自有别。”所论虽是汉乐府与先秦乐教之关系,然诗乐本一,亦可见承《诗》之意。

二、《汉书·礼乐志》录诗标准

(一)民间乐府不录

《汉书·艺文志》谓:“自孝武帝立乐府而采歌谣,于是有赵代秦楚之讴,皆感于哀乐,缘事而发;亦可以观风俗,知厚薄云。”乐府设立之初便广采民间歌谣,以补政教,然“观风俗,知厚薄”之义盖寡,而“感于哀乐,缘事而发”之义实多,以至于情志放荡、流宕忘反,劝百而讽一也。《礼乐志》载:

“是时,河间献王有雅材,亦以为治道非礼乐不成,因献所集雅乐。天子下大乐官,常存肄之,岁时以备数,然不常御,常御及郊庙皆非雅声。然诗乐施于后嗣,犹得有所祖述。……今汉郊庙诗歌,未有祖宗之事,八音调均,又不协于钟律,而内有掖庭材人,外有上林乐府,皆以郑声施于朝廷。”

故哀帝时以“郑卫之声兴,则淫僻之化流”而诏罢乐府官,然哀帝之罢乐府,不废贵族郊祀宴飨之乐,只去民间乐府耳。诚如萧涤非先生所言:“据《礼乐志》所载,当时乐府人员凡八百二十九人,其经丞相孔光奏可罢免者凡四百四十一人。其中如郑四会员六十一人,秦倡员二十九人,蔡讴员三人,齐讴员六人……则皆当日以为‘郑声可罢’者也。其未罢之三百八十八人中,除夜诵员五人外,殆全为从事于郊祀宴飨诸贵族典礼之人员。观此,则知哀帝之诏罢乐府,非真罢乐府也,特罢乐府中之属于民间部分者耳。”

可见,在西汉统治阶级眼中,民间乐府与“淫僻”的“郑卫之声”是等同的。班固受其影响,对民间乐府一概不录,“历昭、宣、元、成以迄于西汉之末……民间乐府,实臻全盛。《汉书·艺文志》虽未存其文,然观其著录所自,则有:《吴、楚、汝南歌诗》十五篇,《燕、代讴,雁门、云中、陇西歌诗》九篇,《邯郸、河间歌诗》四篇,《淮南歌诗》四篇,《齐、郑歌诗》四篇,《左冯翊、秦歌诗》三篇,《京兆尹、秦歌诗》五篇,《河东、蒲反歌诗》一篇,杂各有主名歌诗十篇,《杂歌诗》九篇,《洛阳歌诗》四篇,《河南、周歌诗》七篇,《周谣歌诗》七十五篇,《周歌诗》二篇,《南郡歌诗》五篇,综计不下一百六十篇,其地域几及当日中国之全部,盖皆出于民间者也。”

以上诸诗皆民间乐府,而班固《礼乐志》未见其一,虽或散逸,亦不至如此。或曰《礼乐志》当录郊庙雅乐,民间乐府难登大雅,则其虽为下里巴人,然“在政治上固仍与贵族乐府处于同等之地位,被诸管弦而播之廊庙”,亦当收录。且班固作为一代大儒,深受儒家乐教影响。所谓“子曰:放郑声,远佞人。郑声淫,佞人殆”“凡建国,禁其淫声”,班固对此应是相当赞同的。他在《礼乐志》中引《礼记·乐记》之语“流僻、邪散之音作,而民淫乱”,并说“先王耻其乱也,故制雅、颂之声……足以动人之善心也,不使邪气得接焉,是先王立乐之方也”。可见班固不录民间乐府,应是其在统治阶级思想影响下,所做出的主观选择。

(二)不序郊庙不录

汉初贵族乐府有三大乐章,即《安世房中歌》《郊祀歌》《饶歌》。《安世房中歌》与《郊祀歌》皆为《礼乐志》全文收录,唯《饶歌》不着一字。《礼乐志》录《安世房中歌》《郊祀歌》毕,而曰“其余巡狩符应之事,不序郊庙,故弗论”。据萧涤非先生《汉魏六朝乐府文学史》所考,《鼓吹》《饶歌》本为一体,多用于军旅、朝会、道路、给赐、游猎、丧葬、祭祀等。郭茂倩《乐府诗集》云:“自汉以来,北狄乐总归鼓吹署。其后分为二部:有箫茄者为《鼓吹》,用之朝会、道路,亦以给赐,汉武帝时南越七郡皆给《鼓吹》是也。有鼓角者为《横吹》,用之军中,马上所奏者是也。”陈本礼《汉诗统笺》云:“案《饶歌》不尽军中乐。其诗有讽有颂,有祭祀乐章……似汉杂曲。”

西汉《饶歌》虽亦有宗庙祭祀之乐,然内容驳杂,多近于风谣杂曲,与郊庙之乐大相径庭,难登大雅,故不录。而《郊祀歌》十九章中的《景星》《齐房》《朝陇首》《象载瑜》虽亦属“巡狩符应”之作,然所占篇幅较少,于大体无碍。且《饶歌》十八曲彼此独立,而《景星》《齐房》《朝陇首》《象载瑜》则分别编为《郊祀歌》之一章,不便剥离。

表1 《史记·乐书》与《汉书·礼乐志》所录武帝“天马歌”比较

①《汉书·礼乐志》载:“《景星》十二,元鼎五年得鼎汾阴作”“《齐房》十三,元封二年芝生甘泉齐房作”“《朝陇首》十七,元狩元年行幸雍获白麟作”“《象载瑜》十八,太始三年行幸东海获赤雁作”。