水稻已克隆抗稻瘟病基因的研究与应用

王小刚,苏思荣,李晓蓉,张银霞

(宁夏大学 农学院,银川 750021)

稻瘟病不仅会导致水稻产量显著下降,病害发生严重的情况下甚至是颗粒无收,而且还会影响稻米品质[1]。因此,防治稻瘟病,降低稻瘟病发病率对世界粮食安全具有重要意义。抗稻瘟病水稻新品种不断地选育与合理种植可以有效地阻碍稻瘟病的发生,且持续对抗稻瘟病基因进行挖掘和利用对水稻抗稻瘟病育种具有非常重要的意义。据不完全统计,已有大约超过30个抗性基因被成功克隆[2]。本文通过整理已克隆的水稻抗稻瘟病基因,分析其在染色体上的分布,归纳其基因的分类,阐述其遗传特性、抗病机制及抗病效果。最后对已克隆的水稻抗稻瘟病基因在水稻抗性育种中的应用进行了总结,以期为水稻抗稻瘟病育种提供理论依据。

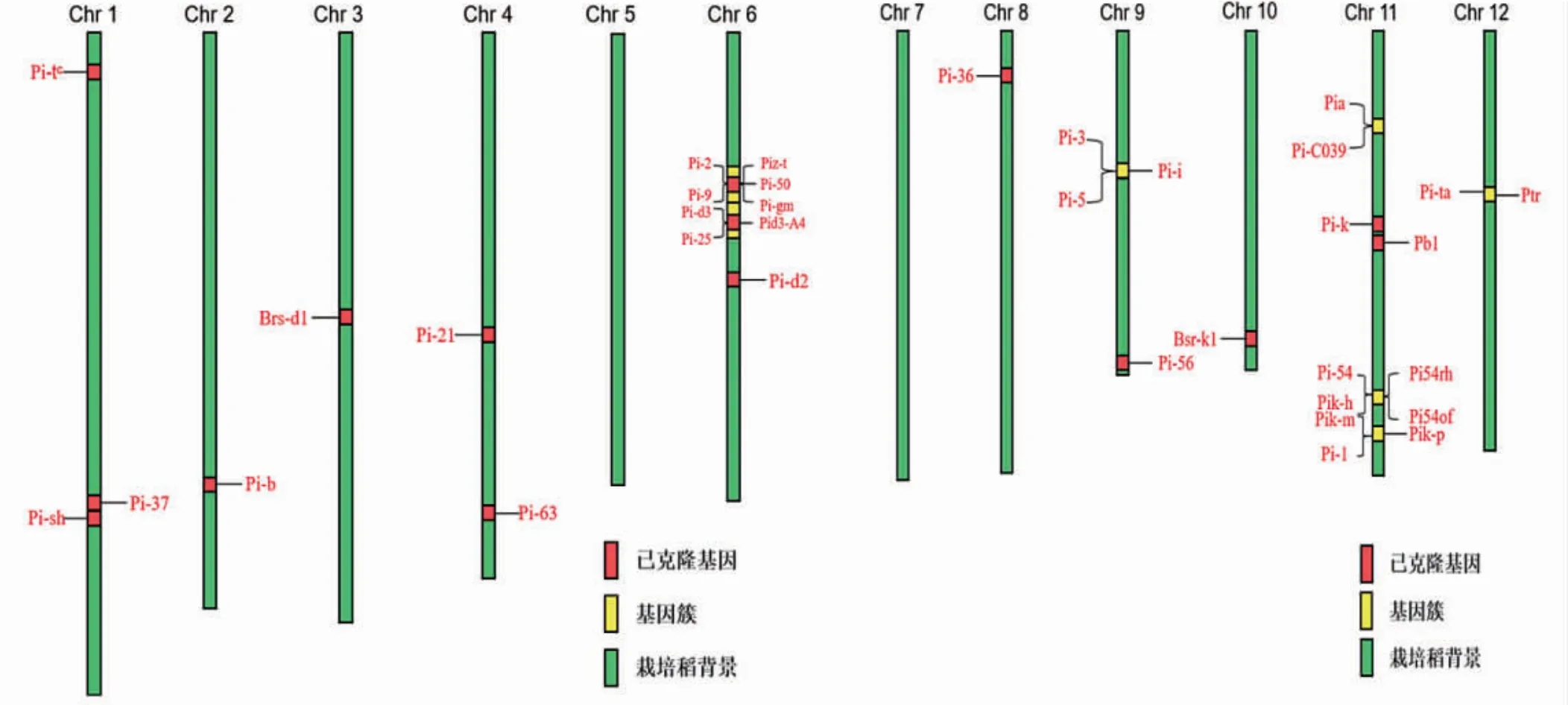

1 水稻已克隆抗稻瘟病基因在染色体上的分布

从目前整理的已克隆基因结果来看,有30个属于NBS-LRR蛋白,就是典型的Pi-b基因,且是第一个克隆出来的主效抗稻瘟病基因,其位于2号染色体上。Pi-9是第一个被克隆出来的广谱抗稻瘟病基因。Pi-21是第一个被克隆出来的部分抗性基因。Bsr-d1为MYB转录因子,是在广谱持久抗病材料地谷中发现并克隆出来的部分抗性基因。这些基因不均匀地分布在各条染色体上(图1)。其中第11号、第6号染色体上分布较多,第5号、第7号染色体上暂时没有发现已克隆的抗稻瘟病基因。由图可知,在6号、9号、11号和12号染色体上,形成已克隆抗稻瘟病基因簇。

图1 已克隆水稻抗稻瘟病基因在染色体上的分布

2 已克隆水稻抗稻瘟病基因的分类研究

已克隆抗稻瘟病基因由于编码的蛋白质结构特征不同,其作用机理相应也不同,为了更清楚地研究抗性机理,本文对水稻抗稻瘟病基因进行了分类和分析。

根据不同的基因编码蛋白将其分类。

2.1 核苷酸结合位点-富含亮氨酸重复序列蛋白(NBS-LRR)

Pi-b的NBS区包含3个保守结构、17个LRR区和8个半胱氨酸残基,其呈簇状分布。Pi-b可以通过温度、光照和其他环境变化来诱导和调节;Pi-ta是第二个被克隆的抗稻瘟病基因,含有2个外显子和1个1 463 bp的内含子,其与效应蛋白质AVR-Pita直接识别;Pi-9有17个不完整的富含亮氨酸重复,该基因在植株中组成型表达,不受稻瘟病侵染诱导。

2.2 受体蛋白激酶(RLK)

Pi-d2有825个氨基酸,其蛋白质与细胞外区特殊的膜外凝集素相互作用。23个疏水氨基酸组成跨膜螺旋结构,丝氨酸/苏氨酸激酶构成细胞质区域。

2.3 富含脯氨酸结构域蛋白(PCP)

Pi-21由266个氨基酸组成,其C端包含富含脯氨酸域,N端具有蛋白互作结构域,参与水稻防卫反应,介导水稻的全生育期抗性。

2.4 富含ARM重复序列蛋白

Ptr是一个非典型的广谱抗性蛋白,有4个Armadillo重复区,抗病性与Pi-ta有关,是单子叶植物所特有的基因。

2.5 富含四肽重复序列蛋白(TPRs)

新近发现并克隆的水稻稻瘟病抗性基因Bsr-k1是一个对稻瘟病和白叶枯病都具有广谱抗性的隐性基因。Bsr-k1蛋白能与免疫应答相关的OsPAL基因家族的大部分mRNA结合,木质素合成增多,增强了水稻对稻瘟病菌的抗性。

3 水稻已克隆抗稻瘟病基因的遗传特性

3.1 水稻已克隆抗稻瘟病基因的显隐性

已克隆的抗稻瘟病基因大部分为显性基因,例如Piz-t、Pi-z、Pi-2、Pi-9、Pig-m等均为显性抗病基因[3]。极少数为隐性基因,例如Bsr-k1。隐性抗病基因结构保守及其作用机制的识别将有助于进一步了解抗病机理。

3.2 水稻已克隆抗稻瘟病基因的专化性

已克隆的抗稻瘟病基因大多表现小种专化,如Pid2对稻瘟病菌株ZB15表现为专一抗性;Pi-37对菌株CHL1340和CHL1159具有专化抗性。少数表现非小种专化,如Pi-21基因的近等位基因系AA-pi21对10种稻瘟病菌具有中等抗病性,属于功能丧失性突变。

3.3 水稻已克隆抗稻瘟病基因的广谱性

水稻广谱抗稻瘟病基因大部分以基因簇的形式呈现。如第6号染色体上有抗性基因Pi-9、Pi-2等形成基因簇。其中,来自13个国家/地区的43个菌株,在四倍体小粒野生稻(Oryza minuta)中鉴定出的Pi-9基因都对其产生抗性。抗稻瘟病基因Pi-54/Pik-h、Pi-1、Pi-49在第11号染色体长臂上以基因簇分布所呈现。在魔王谷中鉴定的Pi-49对153个稻瘟菌株有抗性。抗稻瘟病基因Pi-tb、Pi-39、Pi-ta在第12号染色体短臂上以基因簇分布所呈现。Pi-ta对大部分来自欧洲的稻瘟病菌株有抗性。为了能够缩短抗稻瘟病育种周期,也为了拓宽抗病基因的应用领域,就要不断挖掘广谱抗病基因。

4 水稻已克隆抗稻瘟病基因的抗性机制研究

水稻稻瘟病菌免疫机制的研究促进了水稻稻瘟病抗病机理的深入探讨。通过分析发现水稻抗稻瘟病基因的抗病机制可以分为5类。

(1)R基因介导的稻瘟病完全抗性机制。不同的R基因表现出的抗稻瘟病特性有差异,部分R基因具有广谱抗稻瘟病性;有些R基因抗谱相对较窄,对某些生理小种具有专化性。

(2)转录因子参与调控的稻瘟病部分抗性机制。目前,植物所特有的WRKY型转录因子通过转录激活或转录抑制,调控水稻抗性相关基因的表达,进而调控稻瘟病抗性。

(3)泛素连接酶参与调控的稻瘟病部分抗性机制。泛素连接酶可以直接与AVR蛋白互作,如APIP6,APIP10。当效应蛋白Avr-Piz-t进入水稻细胞后,会立即被APIP6和APIP10识别,促进Avr-Piz-t降解并阻止病原菌的侵入。

(4)磷酸激酶参与调控的稻瘟病部分抗性机制。调控蛋白的磷酸化状态是稻瘟病菌侵染水稻免疫信号激活的关键。SDS2是RLK蛋白,其通过RLCK118将磷酸化修饰信号传递给NADPH氧化酶OsRbohB,促进植物细胞内ROS的迸发,加强了水稻抵御稻瘟病菌侵染的能力。

(5)其他非R基因参与调控的稻瘟病部分抗性机制。与植物激素合成相关蛋白,如合成酶OsACS2等。提高OsACS2的表达量,促进PR基因表达,提高水稻对多种稻瘟病菌生理小种的抗性,在抗病育种中具有较好的应用潜力[4]。

R基因介导的稻瘟病完全抗性已广泛应用于水稻育种和生产中。虽然非R基因介导的部分抗性相对较弱,但其抗性广谱,抗性持久稳定。

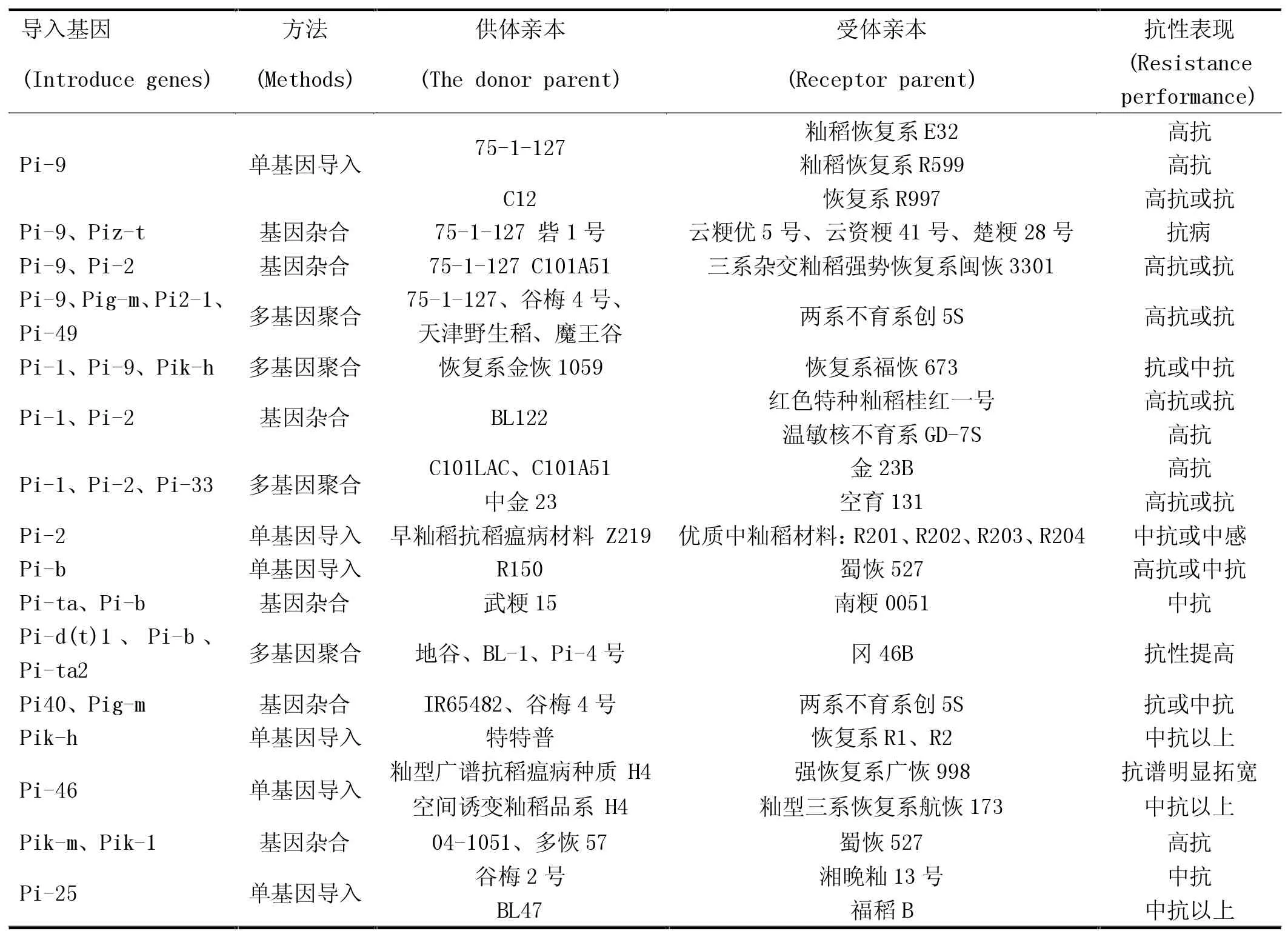

5 水稻已克隆抗稻瘟病基因的应用研究

近年来,有学者研究发现多基因聚合有助于提高水稻品种抗性的持久性和广谱性[5]。刘士平等[6]研究发现,多个抗稻瘟病基因聚合后,相关性极显著的抗性基因均有互相作用的表现,这样的表现结果能够抵抗单个抗病基因不能抵抗的生理小种。目前,已报道的利用抗稻瘟病基因聚合提高其抗性的研究见表1。其中,陈志伟等[7-8]将Pi-1、Pi-9和Pi-kh基因导入到福恢673和N175中,分别选育出10个福恢673的近等基因系和16个N175的近等基因系。用福恢673近等基因系Line9配组的杂交稻新组合两优7283和金泰优683在区试中均表现出产量高、抗病强及生育期适宜等特点。姚姝等[9]将Pi-ta、Pi-b和Wx-mq基因聚合一体,最终选育出了一个水稻新品种“南粳0051”,其不仅高产优质,而且还表现为抗稻瘟病。马作斌等[10]利用水稻聚合杂交的方法,在后代材料中鉴定出了一个稳定株系A-3,而且发现该株系同时含有Pi-ta和Pi-b 2个抗性基因,后被辽宁省品种审定委员会审定且命名为“铁粳16”。

表1 水稻已克隆抗稻瘟病基因的应用

6 结束语

以上研究表明,稻瘟病菌和稻瘟病抗性基因共同进化,然而含有单个抗性基因的材料经过多年种植后其抗性逐年下降,但是聚合多个已克隆且广谱稻瘟病抗性基因的品种,在大规模应用推广以后,抗性表现明显提高,而且延伸了抗病的时效性;但是,还可能产生针对多个抗性基因的超级稻瘟病小种。因此,注重调查当地的稻瘟病菌优势生理小种,及时发出稻瘟病菌流行预报,改种或者轮种含有新的已克隆抗稻瘟病基因的水稻品种,避免水稻品种的稻瘟病抗性迅速丧失,延长稻瘟病抗性基因的水稻品种使用寿命。