小麦种子发芽试验中减少霉菌污染措施的初步分析

张华颖,王连芬,刘 何,王妍卿,杨宇涵

(1.天津市农业发展服务中心,天津 300061;2.天津市农业综合行政执法总队,天津 300061)

发芽率是体现农作物种子质量的重要参数之一[1]。部分小麦种子易在标准发芽试验条件下产生特定霉菌,通常菌丝体为白色绒状、絮状或黑色颗粒密集团状,部分产生黄色粉末状孢子粉末[2]。霉菌多附着在植株根茎处,整盒幼苗短时间内根茎部萎蔫、坏死。一旦种子样品发生严重的外源霉菌污染,会在短期内造成种子腐烂,产生畸形苗,难以计算真实有效的发芽率,导致对种子发芽率报告产生误判,而过度消毒种子表面则会使种子胚部受到伤害[3-4]。因此,在发芽检测时,要严格抑制次生感染,且不阻碍种子正常发芽。

文章旨在通过初筛得到减少种子置床时处理霉菌生长的有效方式,以便在确保发芽率准确性基础上,能有效降低种子检验人员的工作量。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试小麦品种:乐土808,未包衣。供试药剂:3%过氧化氢溶液、1%次氯酸钠消毒液、95%乙醇。发芽盒规格:12 cm×12 cm×8 cm。

1.2 试验设计

试验设6 个处理,详见表1,每个处理4 次重复。

表1 试验设计

1.3 试验概况

发芽试验按照《农作物种子检验规程》(GB/T3543—1995)中的发芽检测方法。试验中,发芽纸、发芽盒、工具等外部因素可能会造成霉菌污染,因此在试验前对发芽盒进行专门消毒,降低发芽盒带菌等因素[5-7]。试验前期对发芽盒消毒后单独将湿润发芽纸放置于20 ℃的环境下培养数天,并未见霉菌明显生长。

将小麦种子置于包装袋内混匀,每个处理随机选取100 粒,4 次重复。按设计将小麦种子进行处理,采用纸上发芽床(TP)发芽,均匀撒播种子,置于20 ℃恒温下发芽。

1.4 调查项目

1.4.1 种子发芽率统计

以真叶露出叶鞘高度2 cm 以上、须根完好的幼苗作为正常幼苗计数。待种子发芽后,逐日除去正常幼苗并计数至无正常幼苗产生,8 d 后统计最终发芽率。

当试验的4 次重复(每个重复以100 粒计,相邻副重复合并成100 粒的重复)正常幼苗百分率都在最大允许差距内,以其平均数表示发芽率。

1.4.2 霉菌生长统计

经观察,霉菌初始生长时间为置床后3~4 d。因此,在发芽第八天记载霉菌发生情况,统计菌丝生长的厚度。按照布满发芽盒的霉菌厚度为标准,0 级为无霉菌或几乎无霉菌发生,霉菌层每增加1 mm 增加1 级,以此类推。

1.4.3 不正常苗统计

受损伤幼苗由于机械处理、加热、干燥、昆虫损害等外部因素引起,使幼苗构造残缺不全或受到严重损伤,以至于不能均衡生长。畸形或者不对称的幼苗由于内部因素引起生理紊乱,幼苗细弱,存在生理障碍、主要构造畸形或不匀称。腐烂幼苗是由初生感染(病源来自种子自身)引起,使幼苗主要构造发病和腐烂,并阻碍其正常生长。在实际生产中,凡幼苗带有以上一种及以上的缺陷,则列为不正常幼苗。

1.5 数据处理

统计分析采用Excel 2007 和SPSSUA 软件进行数据处理和显著性分析。

2 结果与分析

2.1 不同处理对发芽率、菌丝、不正常苗数据分析

利用单因素方差分析研究不同处理对于发芽率、菌丝、不正常苗的影响,结果见表2、表3。从表3 可以看出,不同处理样本对于发芽率、菌丝、不正常苗全部呈现出显著性(P<0.05)。

表2 不同消毒处理小麦种子发芽情况(粒)和菌丝生长情况(级)

2.2 不同处理对控制霉菌生长量的影响及分析

发芽8 d 后,分别统计各个处理的菌丝厚度。经观察,处理1 菌丝呈小片均匀分布。处理2 霉菌均匀分布在发芽盒表面。处理3 多次表现为后期霉菌迅速生长,霉菌厚度影响种子正常生长,霉菌小部分菌丝最高达12 级,直接覆盖于种子表面,严重影响光合作用和种子呼吸作用。处理4 霉菌均匀分布在发芽盒表面。处理5 霉菌均匀分布在发芽盒表面。

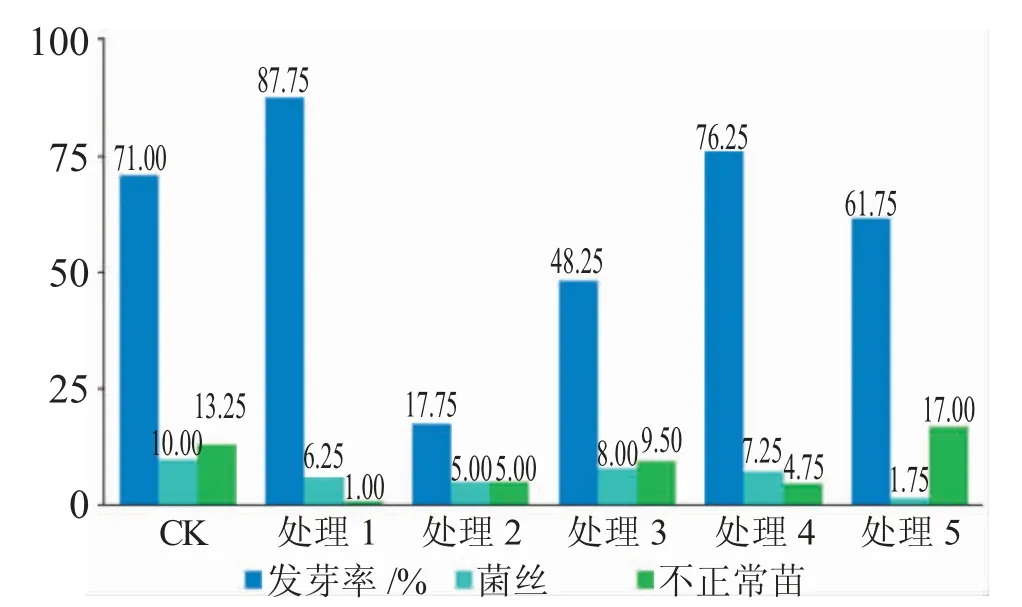

由表3、图1、图2 可知,各处理对于菌丝生长呈现出不同程度的抑制作用,处理1、处理2、处理5 与CK相比,极显著抑制菌丝的生长(P<0.01),其中处理5霉菌生长最少,抑制霉菌生长作用明显。

图1 不同处理对不正常苗数、菌丝分级和发芽率影响

图2 不同处理与菌丝生长方差分析对比

2.3 不同处理对小麦种子发芽率的影响及分析

发芽8 d 后,分别统计各个处理的发芽率。由图3、表3 可知,处理1 与CK 相比,发芽率呈极显著提高(P<0.01);其他处理与CK 相比,发芽率未呈现显著增加或有的处理发芽率显著降低。

图3 不同处理与发芽率方差分析对比

因此,综合考虑不同处理对控制霉菌生长量的分析结果,处理1 可以在极显著提高种子发芽率的前提下,抑制霉菌的生长。

2.4 不同处理对小麦种子不正常苗生长量的影响及分析

第一,由图4、表3 可知,处理1、处理2、处理4 对于不正常苗呈现极显著降低(P<0.01)。第二,处理5不正常苗数量最多,可能是因为清水反复揉搓清洗种子使种子表皮破坏,内容物外渗,虽然对霉菌有抑制作用,但是造成部分种皮组织被破坏,不正常苗数量增加。第三,处理4 在置床前与CK 相比,涉及试剂配制、浸种洗种等,从成本、工作量等方面看,清水浸种效果更佳。

图4 不同处理与不正常苗方差分析对比

表3 不同处理方差分析结果

3 讨论

3.1 分析发芽试验中产生霉菌的原因

第一,种子自身带霉菌。发芽试验温度为20 ℃,此试验温度适合霉菌生长,为霉菌生长提供了温度条件。第二,发芽盒、发芽纸、卫生纸带菌。发芽床都应具备良好的持水性和通气性、无毒质、无病菌。但在实际操作过程中,无论是发芽纸、卫生纸等都不能做到彻底杀菌消毒,造成种子发霉感染。第三,发芽试验时加水过多。潮湿是霉菌生长的主要环境因素,由于发芽试验加水分多,造成环境潮湿,霉菌快速生长。第四,置床培养放置不均匀,没有及时清除发霉种子,造成交叉感染。置床培养每个重复的100 粒种子应均匀分布在纸床或砂床上,籽粒间应保持一定的间距,以保证有足够的生长空间使幼苗根系良好发育,减少霉菌的交叉感染。但是在实际试验中,由于种子摆布问题,有部分种子相隔距离较小,或者紧挨在一起,试验中没有及时清除霉烂种子,引起霉菌交叉感染,造成霉菌大面积繁殖[8]。

3.2 针对霉菌影响采取措施

第一,试验时发芽床所用纸张、沙粒以及土壤,使用前要消毒灭菌处理。发芽箱、发芽室和发芽器皿使用前,要清洗干净。第二,严格控制水分条件。试验时的加水量要根据发芽床和种子特性决定。使用纸质发芽床时,先将发芽纸浸于无菌水中达饱和状态后取出,并滤去多余水分后置床。如果是吸水量大的种子,可以增加纸张的数量和水量,或者在置床后每天喷施无菌水;发芽过程中水分管理以纸面不发白、保持湿润、没有水分沥出为准[9-10]。对于砂床而言,先加无菌水搅拌均匀,按其饱和含水量的60%~80%加水,通常禾谷类种子加水量为60%,豆类等大粒种子加水量为80%。如用土壤作发芽床,加水至手握土成团,再用手指轻轻一压就破即可。利用砂床和土床置床时,要观察沙土表面不出现水膜为宜,这样可防止沙、土床水分不均匀。第三,及时处理发霉种子。试验期间,应用纸质发芽床,如发现霉菌滋生,应及时取出发霉种子洗涤,当发霉种子超过5%时,应调换发芽床,以免霉菌传染。如发现腐烂死亡种子,应将其除去并记载,避免交叉感染;如采用砂粒或者土壤发芽床,若发现霉菌滋生,应及时处理。在实际试验操作中,砂床和土床不容易检查到霉菌,只有霉菌生长严重时,才会在培养床表面有部分霉点,发现霉菌感染也不太容易更换发芽床。因此,应增加试验中观察的次数,发现霉烂种子,应连同周围被感染的沙子一并挖除,减少感染对试验的影响。第四,重视清水浸种的作用。浸种是将作物种子放置在清水或者药剂中,浸泡一段时间,减少病原菌、虫卵,提高发芽率的方法。在种子发芽试验中,经常使用各种药剂浸种减少病原菌,却忽视了清水浸种。清水浸种主要是窒息杀死病菌,与各种试剂作用相似,但是其具有经济、有效、简便、安全的特点,而且不会使种子受化学作用影响。综上,清水浸种对减少霉菌效果明显。

4 结论

清水浸种法为最经济实用的减少霉菌生长处理方法,不仅可以有效减少霉菌产生,同时能够显著提高种子发芽率。本试验将固定浓度试剂进行比较,后续将对各处理设置浓度梯度试验,增加其他常见消毒方法。因试剂浓度未有前期梯度测试,可能存在一定的结果偏差。