中国农业黑科技,或曾让地球进入急冻模式

七君

气候变化可以说是现在人类面临的最严峻的挑战了。近年来,不少研究者把希望寄托于我国古人在两千年前使用的一种农业黑科技,因为它很可能在数千万年前让地球快速降温,冷到两极都冻上了。地球目前两极都是雪和冰,但是这种状态在地球历史上并不常见。

实际上在5500万年前,地球的二氧化碳含量特别高,达到了2500-3500ppm,远远高于目前400ppm的水平,因此这段时期也被叫作古新世-始新世极热事件(Paleocene- Eocene Thermal Maximum)。

要知道,这么高浓度的二氧化碳让北极憋出了亚热带气候,气温也达到了12-15摄氏度。在那时的北极你甚至可以看到雨林和类似河马的动物。北极热过的证据现在还留在那里。比如,在属于北极群岛的埃尔斯米尔岛(Ellesmere Island )上还可以找到当时茂密森林的化石。

可是北极从什么时候开始变冷的呢?这就涉及地球史上的一个大谜团了。

在古新世-始新世极热事件之后的渐新世,地球大气中的二氧化碳浓度骤然减少,随之而来的就是大气气温的降低,两极也冻成现在这个样子。换言之,地球突然从温室变成了冰窟,研究者们被这种突然的变化打得措手不及,因此把这个时期称为 “渐新世冰窖难题”(Oligocene Icehouse Conundrum)。

渐新世冰窖难题一直困扰着科学家们,但是2004年的一次北极科考活动带来了一个颇为合理的解释,而这个解释居然和我国古代的一种农业技术有关。2004年,瑞典和俄国在北极组织了名为“北极沉积物芯远征”(the Arctic Coring Expedition)的科考项目。研究者们在沉积层里打洞,钻取了数千万年前北极风貌的切片。

根据冰芯可以推测历史上的地质和气候变化,比如这个来自南极洲的冰芯中的黑色部分是2万年前的火山灰。

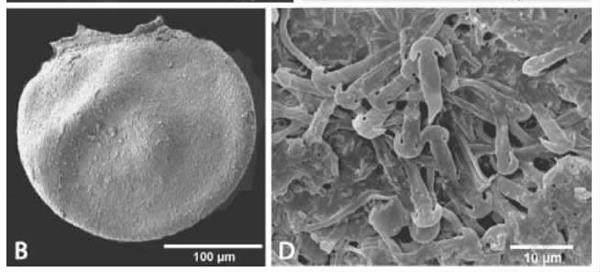

扫描电子显微镜下,北极沉积物中的满江红大孢子(B)和上面的钩状微观结构(D)。

满江红(左上)和共生的蓝细菌(左下)

随着实验的推进,科考队获得了渐新世冰窖早期的沉积物芯样本。令他们意想不到的是,这数千层沉积物中出现了一种淡水蕨类植物——满江红(Azolla)。

等下,我國的著名戏曲词牌名是一种古老的植物?是的,满江红的来头可大了,很可能是先有满江红这种植物,才有的满江红这个词牌名。

满江红也叫“红萍”或“绿萍”(对对对就是一帘幽梦的女主),是很常见的“水草”,它们在水面成片生长,在烈日下呈现出鲜红的颜色,因此被取了这个霸气的名字。你可以在很多地方看到它,但是你可能不知道它对我国先民的生计有多重要。实际上,满江红是水稻的神助攻,这就是为什么这种植物成了词牌名,甚至被一些学者称为“国宝”。

满江红对农业的重要性在于它是豆科植物之外唯一被用于农业固氮的生物,相当于古代的氮肥了。春天农户在给稻田灌水的时候就会种上满江红。满江红的生长速度极快,因此能遏制其他野草的长势。

在水稻生长后期,由于水稻阻挡了阳光,满江红长势变差。而在收割水稻时,稻田的水被排空,满江红就会干死。满江红死后,它制造的含氮物质就成了稻田的有机肥。

不过,满江红也不是独自做到固氮这一点的,它也靠一种神助攻——鱼腥藻属的蓝细菌(也叫蓝藻或蓝绿藻)Anabaena azollae。满江红的固氮技能点就是这种蓝细菌赋予的。

这种蓝细菌和满江红是共生关系。由于共同演化的历史超过1.1亿年,它的许多基因已经丢失,或者直接被满江红的细胞核吞并了。因此,这种蓝细菌无法脱离满江红生存。

因为蓝细菌的助力,满江红成为生长最快的植物之一,只需两天重量就可以翻番。蓝细菌也让满江红特别耐造:满江红只要3厘米深的水就能活。

最早意识到满江红固氮能力的是我国先民,中国古人用它当肥料的历史可追溯到2000年前。在2000年前的汉语词典《尔雅》中就有满江红的记载。在公元540年贾思勰撰写的《齐民要术》,以及明清的许多地方志中也出现了用满江红制作肥料,也就是“壅田”的技术。

比如,光绪二十四年(1898年)的《各省农事述·浙江温州》中记载:“属各邑农人,多蓄萍以壅田”,“夏至时萍烂,田水为之色变,养苗最为有益,久之与土质化合,便为肥料。”这里的萍指的就是满江红。

长期研究满江红的美国犹他大学地质学家 Jonathan Bujak 的介绍,随着佛教的传播,满江红被僧侣带到了亚洲的其他地方。

比如,越南也有至少一千年的满江红种植历史,满江红在越南叫作 Beo Giong。越南当地传说认为,满江红是越南国师阮明空在公元11世纪带到越南的。不过,也有人认为越南当地的满江红是越南女性 Ba Heng 培育的。由于满江红的重要作用,越南的许多村庄都建有纪念阮明空或 Ba Heng 的寺庙。

话说回来,虽然满江红很容易生长,但是给满江红“留种”却是一件很有技术壁垒的事。这是因为满江红不耐寒也不耐高热,因此让满江红安全度过冬夏就成了古代的“黑科技”。

越南人甚至把满江红宠上了天。1980年,越南首位宇航员范遵就曾把满江红带到太空做实验,第一代越南航天人希望用满江红来绿化地球人的地外殖民地。

在同一时期,我国政府也开始重视满江红的推广。满江红中的抗冻品种细叶满江红(Azolla filiculoides)在这个年代被引入我国北方,接着被带到美国,这让相对寒冷的我国北方和北美地区也可以使用这种生物肥料了。

现在在亚洲,尤其是东南亚的许多地方还在稻田里种植满江红,包括印度、巴基斯坦、菲律宾、泰国。西非和南美洲的一些国家,比如厄瓜多尔也开始种植满江红了。

看到这里,你大致能了解为什么研究者们在北极看到满江红会感到惊奇了,因为满江红是怕冷的淡水植物啊。然而北极冰芯却显示,在渐新世早期(约4800万年前),满江红并不是零星分布在北极的沉积层里,而是制霸了北极洋面。其数量之多让研究者们把这个地质时代命名为“满江红事件”(Arctic Azolla Event)。

所以,满江红如何来到北极海面的呢?

2006年发表在 Nature 上的一项研究指出,当时北极洋面的一层淡水为满江红创造了大量繁殖的条件,而这些满江红并不是河流带来的,而是北极自己养肥的。海面可以有淡水层吗?这种情况如今也存在,比如亚马孙河就在大西洋上留下了数百上千米长的淡水层。

而大约在4900万年前,北极海域“與世隔绝”,被四周的大陆包围了起来,和其他海洋断绝了联系,因此海水像死水潭那样开始分层。这么一来,来自河流的淡水就可能长期漂浮在咸水层上。由于海水分层,底部的生物因为缺氧而逐渐死去。由于没有能分解满江红的水生生物,它们就能够在海底沉积,直到被人类发现。

满江红事件大约持续了80万年,它们的出现和消失都恰好卡在地球气候变化的关键时间节点上。

对比满江红事件的初期和末期,大气中的二氧化碳浓度(2500-3500ppm)被砍了一半。要知道在满江红事件之前,地球的温度比21世纪还要热。更巧的是,满江红事件结束后,北极海洋表面温度迅速从10摄氏度上升至13摄氏度。

不论满江红是不是气候突变的原因,它已经引起了研究者和世界各国的强烈兴趣。一些研究者相信,好好利用这种生物的话,人类或许有能力遏制甚至逆转全球变暖的趋势。而世界各国的兴趣则在于经济利益了。因为满江红事件的发现让不少国家猜测,北极海底可能蕴藏着大量满江红形成的未开发的石油。满江红事件也因此掀起了对北极资源勘探的另一波热潮。

不论是用满江红活体给地球降温,还是用它们千万年前的“尸体”继续给石油工业续命,希望这种农业“黑科技”能够再次拯救人类吧。

(本文经授权转载自“把科学带回家”公众号,有删节)