纳米银的制备研究进展

*李永强 胡雳 邹婉莹 何海英 杨至灏

(佛山科学技术学院材料科学与氢能学院 广东 528000)

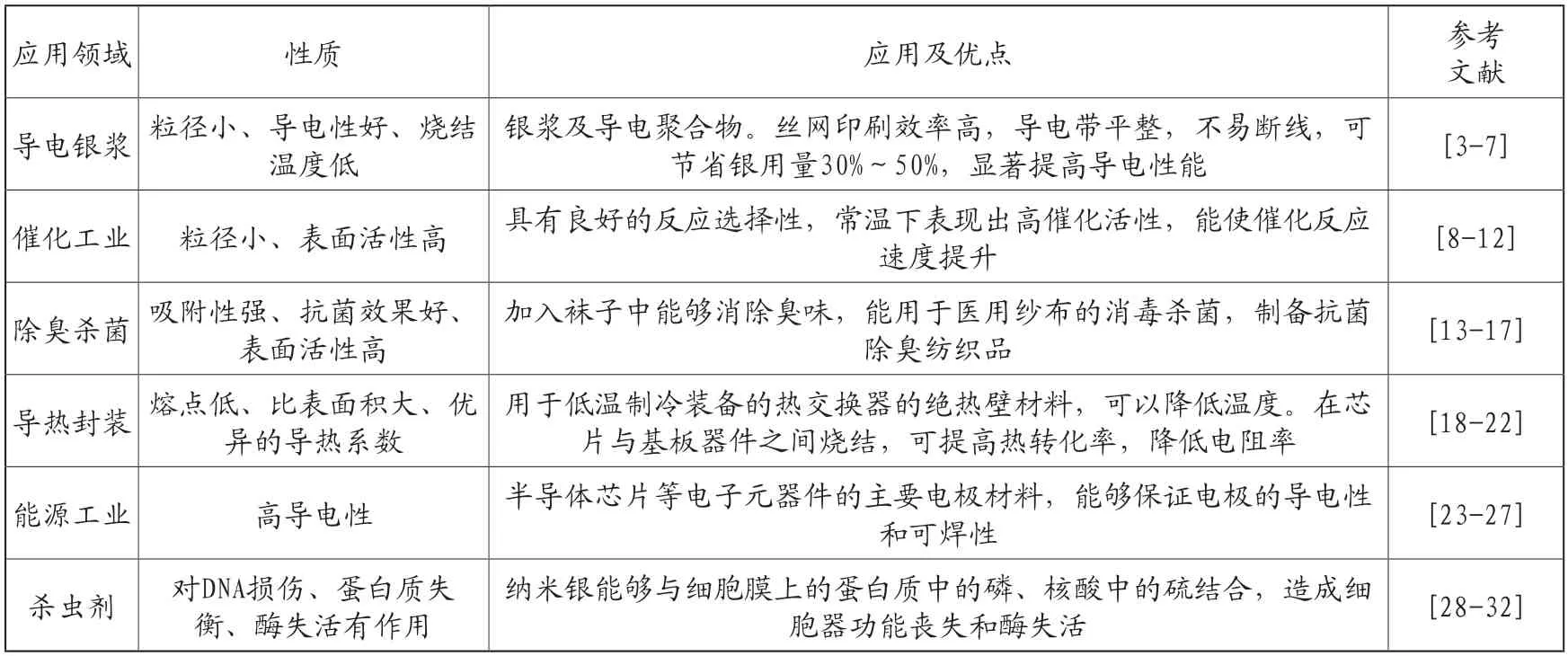

贵金属材料银,具有优异的导电性,其导电率是金属中最高的,但成本在贵金属中最低,银的抗氧化性和可焊性好,具有良好的附着力等。纳米技术是现代研究的一个重点领域,具有极大的科学意义,因为他们跨越了块体材料与原子或分子结构之间的空隙。当尺寸达到一定范围时,它们的物理、化学特性将会发生变化[1]。纳米银凭借纳米尺寸效应,其表面活性、催化性能和抗菌能力都得到大大提升,在很多领域都有广泛的应用前景:如作为催化剂,抗菌材料,医药材料,电子浆料等[2],如表1所示。纳米银的形状与大小会直接影响它的性质,因此不同形状和大小的纳米银应用领域可能会有所不同。当纳米银和其他材料复合或者是镶嵌到不同的基底材料时,材料会表现出和原来不同的电学性能和光学性能,这是未来研究的一大热点。

表1 纳米银的应用

纳米银的制备方法主要有:化学法、物理法和生物法。制备的纳米银粒子的大小通常与反应温度、反应速率、pH值、浓度有关,因此可通过控制反应条件来控制产物的形状与大小。本文综述了纳米银的化学、物理与生物合成方法。

1.化学法

化学法的优点是设备工艺简单、生产率高、能工业化生产,缺点是使用的化学品可能有毒性、易污染环境[33]。通常通过调节反应温度、不同保护剂、不同还原剂及还原剂浓度等因素来控制产物的尺寸和形貌。化学法制备的纳米银多可用于:导电材料、导热材料、催化剂等领域。

(1)液相化学还原法。化学还原法指在银盐溶液中加入还原剂,将银离子还原成单质,生成的银易发生团聚,所以要加入分散剂减弱团聚现象。液相化学还原法分为单液相还原法和多液相还原法,区别在于两种技术之间存在一种无序相[34],通常多液相还原法能够制备更小(多指10nm以下)的纳米银粒子。

①单液相还原法。王林[35]等人使用抗坏血酸作为还原剂,聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,还原硝酸银溶液,使用硝酸或氨水调节pH至7,在反应温度30~80℃下搅拌30min,最后使用去离子水与无水乙醇洗涤3次真空干燥得到纳米银粉,其平均粒径约330nm。在同样用抗坏血酸还原硝酸银的情况下,比较了三种分散剂及不同反应条件对纳米银颗粒大小的影响[36]。分散剂用量相同的情况下,分散效果顺序是聚乙烯吡咯烷酮(PVP)>聚乙烯醇(PVA)>聚乙二醇(PEG)。PVP与PVA的区别就在于前者在室温下的水溶液中溶解度较高,后者在室温下不易溶于水。逐滴加入还原剂比逐滴加入氧化剂制备出来的银粉粒径小,PVP与硝酸银的最佳质量比为1.5,温度升高利于晶核的生长,生成的银粉的平均粒径也会增加。在同样的反应条件下,实验结果显示出抗坏血酸比葡萄糖和硼氢化钠等还原剂更易于制备出尺寸小球形度好的纳米银颗粒[37-38]。

魏春萍[39]使用硼氢化钠作为还原剂,聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,还原了硝酸银溶液,在PVP与硝酸银的摩尔比为15时,所制备的纳米银体系最稳定,粒子尺寸分布较窄。改用聚乙烯醇(PVA)为分散剂之后[40],当硝酸银与PVA的质量比为0.6时,制备出了分散性好,纯度较高,平均粒径在120nm左右的纳米银。银粉的粒径跟分散剂种类有关的同时,还受到反应条件的影响,如:分散剂浓度、反应温度、反应时间、反应物之间的摩尔比、前驱体浓度等。反应温度和时间不够时,银粉的粒径分布不均匀,差异大;反应温度和时间过高时,可能会出现多种形貌共存,粒径分布更加不均匀的情况[41-42]。

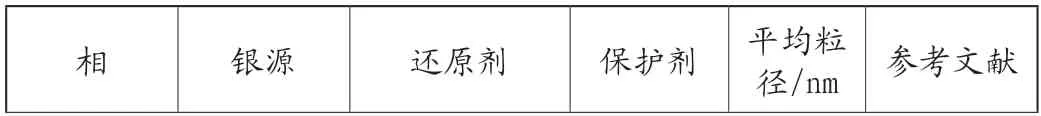

②多液相还原法。由于银离子还原速率很快,在单一液相中进行还原获得小于10nm单分布的纳米银晶粒有一定的困难。一般需要采用比较弱的还原剂(如苯肼)以及比较稀的反应浓度[39],不利于大规模工业化制备。多液相还原法把银离子和还原剂分别溶解在不互溶的溶剂中,混合后只有那些扩散到两相界面的银离子和还原剂才能发生反应,因此大大降低了银离子的还原速度,从而有效控制纳米银晶粒的生长速度,同时当生成的纳米银晶粒被保护剂包裹后离开界面后就不会再继续生长,所以可以获得相对单分布的纳米银晶粒[40]。这种多液相还原法可以大大提升银离子在制备反应中的浓度,有利于大规模工业化制备10nm以下的纳米银粒子。

使用不同的相、银源、还原剂、保护剂制备的纳米银粒径各不相同,如表2所示。

表2 不同多液相还原法制备的纳米银

(2)电化学沉积法。电化学沉积法指外加电流下,将银离子迁移到电极上从而还原为纳米银粒子。电化学沉积法操作简单、对设备要求不高、反应条件温和且容易控制,对环境污染小。

王斌等人[48]利用电化学牺牲阳极法,在1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐溶液中将金属银在阴极上还原为纳米银,制备了纯度高且平均粒径为20nm的球形纳米银粒子。刘顺彭等人[49]用柠檬酸钠为配位剂,在导电玻璃上用电化学沉积法制备了多种形貌的纳米银:球状的、树枝状和树叶状。沉积温度、沉积时间、电压等对纳米银的沉积速度有影响,其中影响最大的是沉积温度:沉积温度越高沉积速率越快,但是温度越高实验操作会越难。沉积电压对纳米银形貌和尺寸也有影响,沉积电压增大,尺寸变小,但是形貌也变得无规则。为了让纳米银形貌可控,利用阴离子表面活性剂十二烷基磺酸钠(SDS)在钛基体上沉积出了树枝状的纳米银[50],并且发现树枝状形态的产生符合分形生长机理,在制备过程中还不会生成难以去除的有机污染物,对环境污染小。通过甘油来调节溶剂的黏度,在硝酸银与甘油的混合物中电化学沉积出了纳米银线。甘油质量分数低时,产物为树枝状的纳米银,甘油质量分数超过75%后,产物为纳米银线,实验发现甘油的黏度会影响电极表面的离子扩散[51]。

在电化学沉积的过程中,溶液里产生的自由电子为还原过程提供保证,表面活性剂浓度增加,纳米银颗粒尺寸会减小。当Ag+浓度低时,电解可以制备易分散、颗粒小的球形纳米银颗粒;当Ag+浓度高时,粒径会增大;当浓度过高时,电解会得到树枝晶状纳米银[47]。

(3)微乳液法。微乳液是两种互不相溶的液体形成的一种热力学稳定、各向同性、外观透明或者半透明的分散体系。特点是使互不相溶的水、油两相在表面活性剂的存在下形成稳定均匀的混合物。可以利用微乳液制备超细粒子,并且实验装置简单,操作容易。合成的纳米银颗粒的粒径可控,不易团聚,稳定性良好,并且经过表面活性剂包覆后,材料的光学、催化等性质能够得到改善[48]。

在正庚烷、双(2-乙基己基)磺基琥珀酸钠(AOT)和硝酸银的微乳液中,使用抗坏血酸溶液将银离子还原成银纳米晶体[49]。研究发现水与AOT的摩尔比会影响纳米银的形貌,当摩尔比增加到25时,纳米银的形貌由球状转变为线状。

不同的油相产生的反相胶束界面刚性不同,从而导致反应物离子的交换速度不同,最终影响产物的生成速度和团聚、沉淀行为。在反应的过程中,纳米银颗粒的成核与生长都被限制在反向胶束的水核中,控制纳米银颗粒的尺寸和形态,避免颗粒进一步团聚。反相胶束界面刚性越大,胶束间的例子交换速度就越慢,胶束就越稳定,颗粒的沉淀速率就较小。Ag+浓度固定为0.05mol/L时,粒径随着水和表面活性剂的摩尔比增大而单调增大;当Ag+浓度固定为0.1mol/L时,粒径呈离散型变化,不再单调增加[55]。

(4)晶种法。晶种法的优点是:可以准确的控制反应生成的纳米银的尺寸。步骤一般分为:晶种的制备,晶种的静置老化,晶种的生长[51]。表面活性剂吸附在特定晶面,控制晶面的生长速度的同时还能起到稳定纳米银颗粒的作用,最后用弱还原性的还原剂慢慢还原银离子,这些银离子会沉积到没有表面活性剂吸附的晶面,从而达到了控制晶种生长成特定形状[52]。但缺点就是晶种法对晶种的大小有严格的要求,需要对静置老化时间有精准把握,并且制备出的纳米银质量粗糙。

为了研究AgCl晶种对纳米银线生长过程的影响,制备了高长径比的纳米银线[53],在生长过程中,孪晶颗粒首先吸附在AgCl晶种的表面,然后在聚乙烯吡咯烷酮的包覆下,Cu2+作保护,定向生长出纳米银线。接着探究了晶种用量对产物形貌的影响[54],先用硝酸银、氢氧化钠和聚乙烯吡咯烷酮制备了银纳米晶种,用不同量的晶种、抗坏血酸和聚乙烯吡咯烷酮制备了不同形貌的纳米银。晶种的用量和生长液的浓度会对生成的纳米银的形貌有影响,聚乙烯吡咯烷酮作为一种稳定剂,它会覆盖在{100}晶面,使得{111}晶面容易吸附被还原的银,从而长成银纳米线[55-56]。银离子足够多时,使用多步连续生长法能让纳米银线继续生长[57]。

晶种浓度控制了银原子的生成速度,浓度高的容易得到生长出纳米银粒子的削尖八面体结构的晶种,浓度低的易得到生长出纳米银线的十面体双晶结构的晶种。时间越长,更有利于得到热力学稳定的十面体双晶结构的晶种,更有利于纳米银线的生成。温度高时,表面能大,粒子发生结构重整,变为表面能低的晶型,使得十面体双晶结构的晶种变多,产物中纳米银线变多;温度较低时,单晶结构能够稳定存在,所以产物多为纳米银颗粒。聚乙烯吡咯烷酮的作用也不可忽视,它能选择性的吸附在不同晶面,钝化某一类晶面,从而导致晶体发生各向异性生长[58-59]。

(5)光诱导法。梁诗宇[65]等人用光诱导法将球形银转化为三角形纳米银,高压钠灯可以激发晶核的表面等离子体共振,促进晶核的生长从而转化为三角形纳米银片,产物形貌与可见光的强度[66]、光照时间[67]和所用还原剂浓度有关。浓度低时产物为纳米银颗粒,浓度增加后形状变为十面立方体,研究还发现紫外线在纳米银颗粒的形状转变中起着显著的作用,它能够诱导纳米银颗粒朝着十面立方体转化[68]。通过光诱导平均直径为10nm的纳米球形颗粒制备三角形的纳米银,结果发现随着可见光强度的增大,形貌由球形、半三角形和截断三角形的混合物逐渐转变为高度分散且均匀的三角形。随着光照时间的增加,纳米银溶胶的颜色由黄色变为绿色最后变成蓝色,纳米银的形貌由小颗粒变为三角形纳米银片。三角形纳米银片与球形纳米银颗粒的抗菌测试对比发现,三角形纳米银片的形态更利于增强抗菌性。研究发现,光诱导纳米银表面发生表面等离子体共振,波长越长,制备出来的纳米银颗粒尺寸越大,波长更长的光会使纳米银颗粒表面累积更大的负电压,然后Ag+迁移到颗粒表面形成了尺寸更大的颗粒[69]。

光诱导法的优点就是光能够让还原剂在整个介质中分布均匀,使溶液中的化学物质的吸收达到最大化,光诱导法制备出的纳米银粒子均为三角形状的纳米银片,产率高,稳定性好,缺点是必须要在指定的波长下反应,能耗问题大,无法大规模应用于生产[64]。

2.物理法

物理法制备的纳米银颗粒多可用于:光学、抗静电材料等领域[65]。

(1)机械球磨法。机械球磨法是以研磨为主,在适当条件下得到纳米银粒子,优点是操作简单、成本低,缺点是产品纯度不高,颗粒分布不均匀,而且研磨球、研磨罐存在组分偏差、物相污染等问题,可改用耐磨材料或者树脂材料作为研磨介质与内衬材料,添加研磨助剂来优化这些问题[66]。

潘巧赟等人[73]使用机械球磨法制备了片状银粉,发现在类球形、树枝状、片状三种形貌的银粉中,片状银粉更适合应用到晶硅太阳能电池背面银浆中,获得形貌和性能更加优异的烧结厚膜。在研究研磨工艺中罐体转速、磨球的种类与大小、研磨时间、分散剂等对银粉的影响时,同样发现片状银粉制备的背银浆料光电转化效率最高,附着力最好[74]。为了制备出符合应用标准的片状银粉,探究了球磨动能对片状银粉性能的影响,最后确定了一种最佳工艺制备出了符合片状银粉应用指标的产品[75]:球磨转速为200r/min,氧化锆为磨球,球形银粉作为球磨前驱体,球磨助剂为油酸,含量为球形银粉质量的1%,球磨介质为无水乙醇,球料质量比12:1,介料质量比2:1,填充系数0.5。黏度高的球磨介质会减慢产品的生产过程,黏度低的球磨介质能够加快磨球在物料之间的能量传递过程,加快生产过程[76]。

研磨时间不能过长,研磨开始后,晶粒的尺寸会迅速减小到纳米级,粒径的比表面积会增大,但时间过长后,由于表面效应能显著增大,会导致晶粒团聚反而让粒径增大。并且球磨法的不确定因素太多,可能同一工艺下同一生产者制备的不同批次的银粉产品指标也不一致,在球磨过程中易混入杂质,影响银粉纯度[77]。

(2)激光烧蚀法。激光烧蚀法是指用高能量密度的激光将银靶瞬间加热到气化温度以上,让银靶表面的原子升温蒸发,然后在低温基板上冷凝,得到纳米银[70]。优点是制备的产物纯净,改变激光器的输出功率可以调控纳米颗粒的粒径,制备出的纳米颗粒稳定性高,但缺点是产率低,不能确保均匀性,制备过程中能量损耗较大[71]。

通过纳秒脉冲激光烧蚀放置于超纯水中的金属板制备了纳米银颗粒的化学纯胶体悬浮液,经过紫外-可见光谱分析后发现,纳米银胶体悬浮液的吸收光谱与化学法制备的纳米颗粒基本相同[80]。在真空中,通过XeCl准分子脉冲激光烧蚀银靶,在与银靶平行放置的Si衬底上沉积出了纳米银薄膜[81]。并探究了银靶和衬底之间的间距,不同的激光能量密度对生成的纳米银薄膜的影响,结果表明:间距越大薄膜的厚度与晶粒尺寸越小;能量密度越大薄膜的厚度与晶粒尺寸越大。减少纳米银中带有的杂质,用激光烧蚀银板在玻璃基质上制备了直径从几纳米到50nm不等的银纳米颗粒[82]。在加压CO2中用聚乳酸制备纳米银颗粒,实验发现CO2浓度对纳米银颗粒的粒径有显著影响,直径变化很大,从3nm到1.2μm不等,温度较低或较高时,纳米银颗粒会形成团簇[83]。

(3)蒸发冷凝法。蒸发冷凝法与激光烧蚀法相似,也是通过高温将块体材料气化或者产生等离子体,然后在低温基板上凝结生成纳米银粒子。优点是制备的纳米银粒子纯度高,颗粒大小可通过调整温度和功率来控制,缺点就是制备出的纳米银粒子容易发生团聚且对设备要求高。

在蒸发冷凝制备纳米银薄膜的过程中发现,蒸发银的重量决定了生成薄膜的厚度;蒸发银与沉积表面之间的距离越大,制备相同厚度的薄膜所需的重量越大[75]。另外一个团队发现在惰性气体的环境中,改变加热温度和惰性气体的压力能够改变纳米颗粒的大小,蒸发冷凝制备了平均粒径75nm的纳米银[76]。并且在惰性气体的帮助下,制备的纳米银成型会更加的稳定,且收集率更高。

压力、温度、气体流速、冷却速率等因素都能影响纳米颗粒的粒径,从目前的研究情况来看,压力升高,粒径会先变大后减小;温度升高,粒径会增大;气体流速增加,粒径会减小;冷却速率加快,粒径会减小[77]。

3.生物法

使用生物法制备的纳米银颗粒,具有较好的稳定性,优异的抗菌活性,能够广泛的应用在医用器械、抗菌材料、除臭材料、催化材料等领域[78]。

(1)植物还原法。植物还原法指用植物提取液中的生物分子充当还原剂和保护剂,绿色还原纳米银。优点是绿色环保、成本低、原料易得。但植物提取物对产物的形貌和粒径控制作用有限,合成作用机理还不明确,未来可研究不同生物组分对纳米粒子制备的影响来获得生物分子的具体作用,从而达到控制纳米粒子的形貌与粒径[88]。利用芋头根茎为稳定剂和还原剂,制备纳米银颗粒及纳米银/芋头粉纳米复合材料(Ag/TP),纳米银颗粒的平均粒径在57~85nm内,分散性好[89]。通过大蒜花提取物合成了平均粒径20~35nm的纳米银颗粒[90],抗菌活性分析、抗氧化活性分析、抗炎活性分析和抗癌活性分析都验证了纳米银颗粒的药用性质,还能够应用于农业领域做杀虫剂。用黑心菊超声提取液制备了超细、分散性好的球状或椭球状的纳米银颗粒,平均粒径为1.8nm,可以快速进入3种病原菌体内抑制蛋白质的合成,比内吸性杀菌剂具有更好的抗菌活性,为植物源农药的开发提供了一种无残留、无毒害作用的新型杀菌剂[91]。

(2)微生物还原法。微生物还原法指利用微生物产生的还原性辅酶、胞外酶及其他次级代谢物质,作为还原剂和稳定剂用于还原制备纳米银。特点是微生物繁殖速度快、可操纵行强、可通过控制培养条件调节代谢从而控制纳米银的形貌[82]。

利用真菌代谢产物中的还原性官能团合成了纳米银颗粒[93],发现反应的pH值、温度、Ag+浓度、真菌生物质用量等因素均会影响纳米银颗粒的形貌和尺寸。在碱性环境下,气单胞杆菌能加速生物质中的酰胺结构与多糖结构的水解,还能加快纳米银的还原速率,得到了稳定的纳米银粉[94]。利用从三叶草根瘤中分离出的假单胞菌培养纳米银颗粒,发现在pH值为12时,生物合成纳米银颗粒的浓度最大[95]。真菌合成纳米银颗粒在医学领域、农业领域和催化领域存在良好的发展前景,具有优秀的抗菌活性和良好的生物相容性[96]。但也存在一定的问题和挑战,例如:大规模生产、安全性研究、合成机理等。

4.结论

化学法的特点是操作简单、对设备要求不高,其中液相化学还原法是使用最多的方法,但是液相化学还原法的缺点就是制备的纳米银颗粒容易发生团聚,需要加入分散剂保护剂包覆在纳米银的表面,很大程度上影响了纳米银在应用中的性能。物理法的特点是操作简单,产物纯度高,但是对设备的要求较高,能耗大。化学方法和物理方法对纳米银的形貌具有较高的控制作用,但是在合成过程中使用的化学品可能会有毒。而生物法的特点是绿色环保,对环境的污染小,并且成本较低易保存,缺点就是生物的来源存在地区性差异,从而导致生物法不能广泛应用。总的来说,物理法的成本最高,其次是化学法,成本最低的是生物法。每一种方法制备出的纳米银的形貌、尺寸均有不同,不论是哪种方法,纳米银的制备都应该不断趋于工业化、绿色环保化的方向发展,这将成为纳米银制备的重点。