“国之重器”不负众望

刘朝晖

2022年7月17日,飞行中的C919大型客机。

在中国共产党第二十次全国代表大会开幕会上,习近平总书记作报告时说,我国一些关键核心技术实现突破,战略性新兴产业发展壮大,载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果,进入创新型国家行列。

这十年来,科技创新推动着中国号巨轮乘风破浪、行稳致远。我国紧随时代发展步伐,勇立科技创新潮头,各项科技创新成果引起世界瞩目,以重大装备和超级工程为代表的“大国重器”取得了振奋人心的成就。这是中国作为创新型国家科技创新能力的充分体现,也是大国科技力量发展的荣誉勋章。

这十年来,我国科技创新实现了历史性、整体性、格局性重大变化,科技创新水平加速迈向国际第一方阵。一项项重点工程、一个个国之重器、一次次创新突破……从速度、跨度、精度、力度、深度等多个维度诠释了中国这十年来在装备制造和科技创新上的飞跃发展与不凡成就。

2022年9月29日,国产C919大型客机获中国民用航空局颁发的型号合格证,将于2022年底交付首架飞机,这标志着我国具备自主研制世界一流大型客机能力,是我国大飞机事业发展的重要里程碑;

在青岛,时速600公里高速磁浮交通系统下线,中国继续引领世界铁路技术的突破;在贵州,“中国天眼”把中国空间测控能力由地球同步轨道延伸至太阳系外缘;由佳木斯深空测控站、喀什深空测控站、阿根廷深空测控站组成的中国深空测控网,測控覆盖率达90%以上;

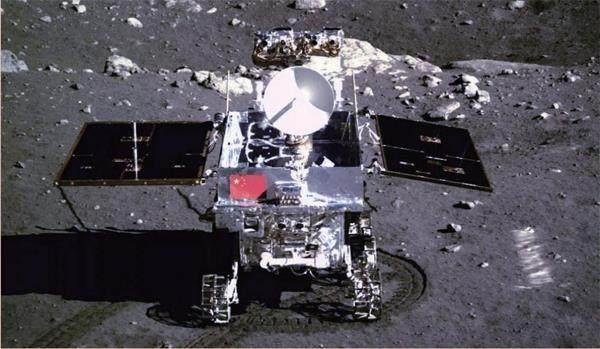

在月球,嫦娥四号成功实现人类探测器首次月背软着陆,并通过“鹊桥”中继星传回了世界上第一张近距离月球背面影像图;

在太空,中国自主建设、独立运行的北斗三号全球卫星导航系统全面建成,中国北斗开启了高质量服务全球、造福人类的新时代;中国航天员首次在问天实验舱内进行授课,中国空间站即将全面建成;

在深海,我国“奋斗者”号载人潜水器在“地球第四极”马里亚纳海沟坐底,坐底深度10909米;我国首个自营勘探开发的1500米深水大气田“深海一号”投产,海洋油气勘探开发迈向“超深水”;

在四川凉山锦屏山的2400米地下,有世界最深的中国锦屏地下实验室。在这里,中国高校取得近30项暗物质研究成果;世界最强流深地核天体物理加速器成功出束,测量灵敏度、统计精度、曝光量等均在国际领先;

在金沙江上,目前世界上在建规模最大、技术难度最高的水电工程——白鹤滩水电站,全面建成投产后,将成为仅次于三峡水电站的世界第二大水电站,年均发电量可达624.43亿千瓦时,每年可节约标准煤约1968万吨,减少排放二氧化碳5160万吨;

此外,国产首艘平甲板弹射型航母“福建号”在上海下水;“华龙一号”三代核电机组全面建成投运并实现了“走出去”;卧式双五轴镜像铣机床、8万吨模锻压力机实现突破;16米级超大直径盾构机等工程机械交付应用;大马力无人拖拉机、六行采棉机等农机装备成功研制;骨科手术机器人、第三代人工心脏等医疗装备达到国际先进水平……

每个中国人都能感受到中国在科技实力上的突破带来的变化。高性能装备、智能机器人、增材制造、激光制造等技术突破有力推动制造业升级发展,新能源汽车、新型显示产业规模居世界第一;超级计算、大数据、区块链、智能技术等加快应用,推动人工智能、数字经济蓬勃发展,移动支付、远程医疗、在线教育等新技术深刻改变生活方式……

这一系列不胜枚举的科技成就与大国重器,成为了中国值得骄傲与自豪的科技丰碑,中国高铁、载人航天、北斗导航、中国桥、中国港口、中国盾构机等更是成为了国家新名片。这些大国重器支撑起了大国底气,彰显了中国实力,挺起了民族的脊梁。

在令世人惊叹的大国重器的背后,闪耀着中国飞速发展的科技能力的光芒,离不开中国人自主创新的智慧,引领着中国制造业不断攀上新的高度。

2022年6月17日,我国第三艘航空母舰福建舰下水,这是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,采用平直通长飞行甲板,配置电磁弹射和阻拦装置,满载排水量8万余吨。其中电磁弹射技术为我们完全自主研发,在性能上处于世界领先水平。

国产大飞机C919,实现了中国航空人的大飞机梦想,其整体设计由中国自主实现,这是项目的顶层规划和关键技术,加上全时全权限电传操纵系统、发动机一体化设计、第三代铝锂合金材料技术的突破,让这架客机打破了波音空客的技术垄断,实现了超越。在C919“引擎”作用的带动下,中国商用飞机孵化、衍生出一批科技创新成果,目前已建成2个国家级创新平台、5个省部级创新平台、一批公司级试验室及研究机构。

盾构机,特别是大型盾构机曾经长期依赖进口。如今,这种局面已被打破。铁建重工为北京东六环改造工程西线隧道量身定制的“京华号”盾构机,最大开挖直径达16.07米,超过5层楼,整机长150米,总重量4300吨。

今年初,山河智能下线全球最大旋挖钻机。公司研发人员介绍:“最大钻孔直径可达7米,钻孔深度超过170米,能够满足超大直径深孔嵌岩成桩的要求,可以应用到跨海大桥等超级工程的桩基础施工中。”

2021年7月20日,我国时速600公里高速磁浮交通系统在青岛下线。

嫦娥四号携带了“玉兔”月球车在月球的背面执行探测任务。

2022年6月17日,我国第三艘航空母舰下水命名仪式在中国船舶集团有限公司江南造船厂举行。

白鹤滩水电站百万千瓦水轮发电机组,不仅单机容量排名世界第一,还实现百分之百国产化,研发、制造、安装带动了我国水电装备全产业链的升级换代。东方电气自主研制的百万千瓦水电机组,转子磁轭由16000多张磁轭冲片分900层组成,高度近4米,直径超过15米,重达1200多吨。白鹤滩机组精品标准要求的磁轭中心偏差为0.15毫米,而东方电气制造的磁轭中心相对理论中心偏差小于0.02毫米,仅相当于一根头发丝直径的三分之一。太重集团针对白鹤滩水电站地质条件限制,研制了世界首台单钩起重量1300吨的桥式起重机,自重轻、轮压小、极限尺寸小、安全可靠性高,项目取得了多个世界级、国家级技术创新。

风电是我国重点发力的新能源领域之一。风电叶片越长,捕风能力就越强,风机也变得越来越大。中国中车旗下的时代新材研发的一款海上风机叶片,长达110米,之所以能做到如此之长,其碳纤拉挤板材与玻纤拉挤板材组合型式结构是关键技术突破。

高铁是中国制造的金名片。2017年,由中国中车制造的具有完全自主知识产权的中国标准动车组“复兴号”在京沪高铁正式双向首发。针对“复兴号”高铁,中车株洲所打造了完全自主知识产权、世界领先的产品平台,使“复兴号”的速度、加速度、牵引动力控制精度等关键指标领先国际同行。中车株洲所成为国内唯一一家掌握从芯片、组件、模块到系统应用全套技术链和产品链的企业。

今年,一款新的动力电池在中国问世,能量密度达到255瓦时/千克,可让新能源车实现整车1000公里续航。借助新能源赛道,中国汽车产业已经“换道超车”,突破了电池、电机、电控等关键技术,建立了上下游贯通的完整产业体系,新能源汽车产销量连续7年世界第一。

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。目前,中国已经在精密减速器、智能控制器、实时操作系统等核心部件研发取得重大进展,太空机器人、深海机器人、手术机器人等高复杂度产品实现重要突破,行业内101家专精特新“小巨人”企业加快发展壮大。

工业母机是工业现代化的基石,目前我国工业母机行业已形成完整的产业体系,突破了全数字化高速高精运动控制、多轴联动等一批关键核心技术,研制了卧式双五轴镜像铣机床、8万吨模锻压力机等为典型代表的一批高端装备,高档数控机床平均无故障时间间隔(MTBF)实现了从600小时到2000小时的跨越,精度指标提升20%。

我国工业母机行业目前整体处于世界第二梯队,为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。如今,飞机结构件生产装备实现自主可控,航空发动机涡轮盘、叶片等制造装备从无到有;支撑了运载火箭等重大工程主要结构件的加工生产;汽车冲压生产线国内和全球新增市场占有率分别达到80%和40%;发电设备制造領域实现了由进口为主到走向出口的转变;研制成功船用重型曲轴所需的车铣加工中心,掌握了自主制造船舶大型零部件的能力。

“大国重器”,牵涉国脉国运,关系民族盛衰。科技赋能发展,创新决胜未来。

从党的十八大作出实施创新驱动发展战略的重大部署,到十八届五中全会提出五大发展理念并将“创新”放在首位,再到十九大报告提出要加快建设创新型国家,以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩,为大国重器的铸造,开辟了新天地新境界。在铸造大国重器迈向科技强国的征途上,从顶层设计到具体实施,每个层面都在稳扎稳打,逐步推进。

十年来,我国全面实施创新驱动发展战略,通过强化国家战略科技力量、强化企业创新主体地位,健全关键核心技术攻关新型举国体制,科技事业发生历史性、整体性、格局性的重大变化,成功迈入创新型国家行列,走出了一条从人才强、科技强,到产业强、经济强、国家强的发展道路。

有一组数据,可以充分说明中国在科技创新研发上的巨大投入与变化。

从2012年到2022年,我国全球创新指数排名由第三十四位上升到第十一位,人员总量连续多年稳居世界首位。全社会研发投入从2012年的1.03万亿元增长到2021年的2.79万亿元,位居世界第二,研发投入强度从1.91%增长到2.44%,接近经合组织国家的平均水平。中国的基础研究经费投入是十年前的3.4倍,占R&D经费比例预计为6.09%,达到历史最高值。2021年高被引论文数为42920篇,排名世界第2位,是2012年的5.4倍。

2021年5月12日,在海南岛东南陵水海域拍摄的“深海一号”能源站和为其铺设管线的作业船。

2022年5月30日,白鹤滩水电站一半机组已投产。

打造国之重器的装备制造业,也在这十年中获得了产业规模与结构的双向提升。据工业和信息化部数据,2012年—2021年,我国装备工业增加值年均增长8.2%,至2021年底,装备工业规模以上企业达10.51万家,比2012年增长近45.30%;2021年,装备工业中战略性新兴产业相关行业实现营业收入20万亿元,同比增长18.58%。

习近平总书记曾说:“科技兴则民族兴,科技强则国家强。”“只有把核心技术掌握在自己手中,才能真正掌握竞争和发展的主动权,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”他曾指出,要继续深化科技体制改革,把人、财、物更多向科技创新一线倾斜,努力在关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新上取得更大突破,抢占科技创新制高点。

在这样的激励鼓舞中,中国人敢拼搏不放弃不退缩,充分发挥了逾千年而不衰的创造伟力,才有了科技创新、重大工程建设的捷报频传,才有了如此众多的国之重器的产生。

在二十大报告中,习近平总书记指出,要加快实施创新驱动发展战略。加快实现高水平科技自立自强。以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战。加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目,增强自主创新能力。

面向未来,我们完全有基础、有底气、有信心、有能力实现高水平科技自立自强,以科技的主动赢得国家发展的主动。