泥石流冲沟隧道洞口适宜工法及支护施作时机研究*

王 飞,谢金池,潘文韬,杨卓文,杨朝栋,刘 洋,杨文波

(1.四川绵九高速公路有限责任公司,四川 成都 610041; 2.西南交通大学,四川 成都 610031)

0 引言

为响应西部大开发战略,我国西部修建了大量山区公路隧道[1]。山区隧道修建过程中,洞口段常面临各种不良地质问题,泥石流冲沟[2-4]就是一种典型的不良地质,给隧道施工、安全及运营带来巨大挑战,并且泥石流冲沟隧道工法及支护施作时机往往较大程度地影响围岩支护结构受力变形,因此,有必要针对泥石流冲沟隧道,对其工法及支护时机展开研究。在隧道工法及支护时机、步距研究上,侯福金等[5]、张俊儒等[6]对小净距及大跨断面工法进行相关研究;张新金等[7]对盾构法与浅埋暗挖结合车站中二次衬砌施作时机展开研究,王睿等[8]从概率统计角度对公路隧道二次衬砌施作时机展开研究;史继尧等[9]对软岩大断面隧道仰拱步距对支护的影响展开研究。在泥石流冲沟隧道机理及超前加固上,赵文财等[10]基于数值模拟与现场监测探究了穿越冲沟隧道管棚加固的作用;闫东霄等[11]采用有限元方法对部分处置措施(加强支护、换填处理等)进行了探究;李天斌等[12]采用超前注浆及加长锚杆的方式有效控制了冲沟隧道结构及土体变形;廖峻等[13]对泥石流冲沟隧道的设计及防治展开探讨。

因此,目前学者对泥石流冲沟隧道机理、超前加固、隧道工法及支护施作时机均有一定研究,泥石流冲沟隧道地质环境特殊,其工法及支护施作时机有别于其他不良地质(如软岩等),而目前针对泥石流冲沟隧道工法及支护时机的研究极少,仅朱正国等[14]对泥石流堆积体隧道工法进行相关研究。鉴于此,本文依托九绵高速甘沟隧道,针对其穿越泥石流冲沟的特点,现场采用三台阶工法并加快支护施作时机,效果较好,通过数值模拟对现场工法及支护施作时机情况进行比选验证。

1 工程概述

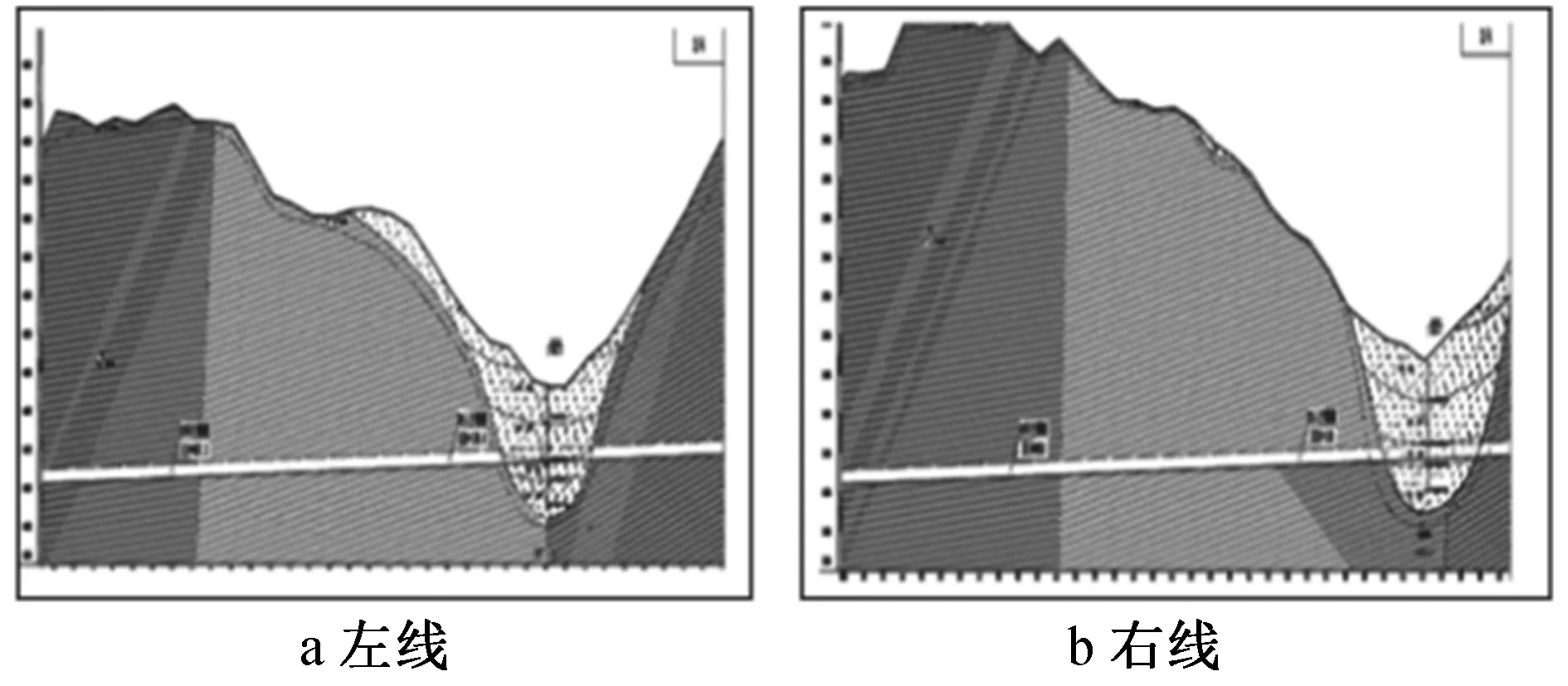

九绵高速甘沟隧道左、右线分离,目前无滑坡情况,主要不良地质为泥石流,该泥石流位于长5.4km、沟床宽4~8m的冲沟中,泥石流不断切割冲沟,形成切口深度为5~10m,坡度为10%的纵坡。该泥石流冲沟曾在2016年爆发,冲出大量固体物质,目前无爆发迹象,但随着降雨及水体发育,依然面临着再次爆发的风险。甘沟隧道洞口情况如图1所示,左、右线浅埋段如图2所示。

图1 甘沟隧道洞口情况

图2 甘沟隧道左、右线浅埋段示意

2 模型建立及参数选择

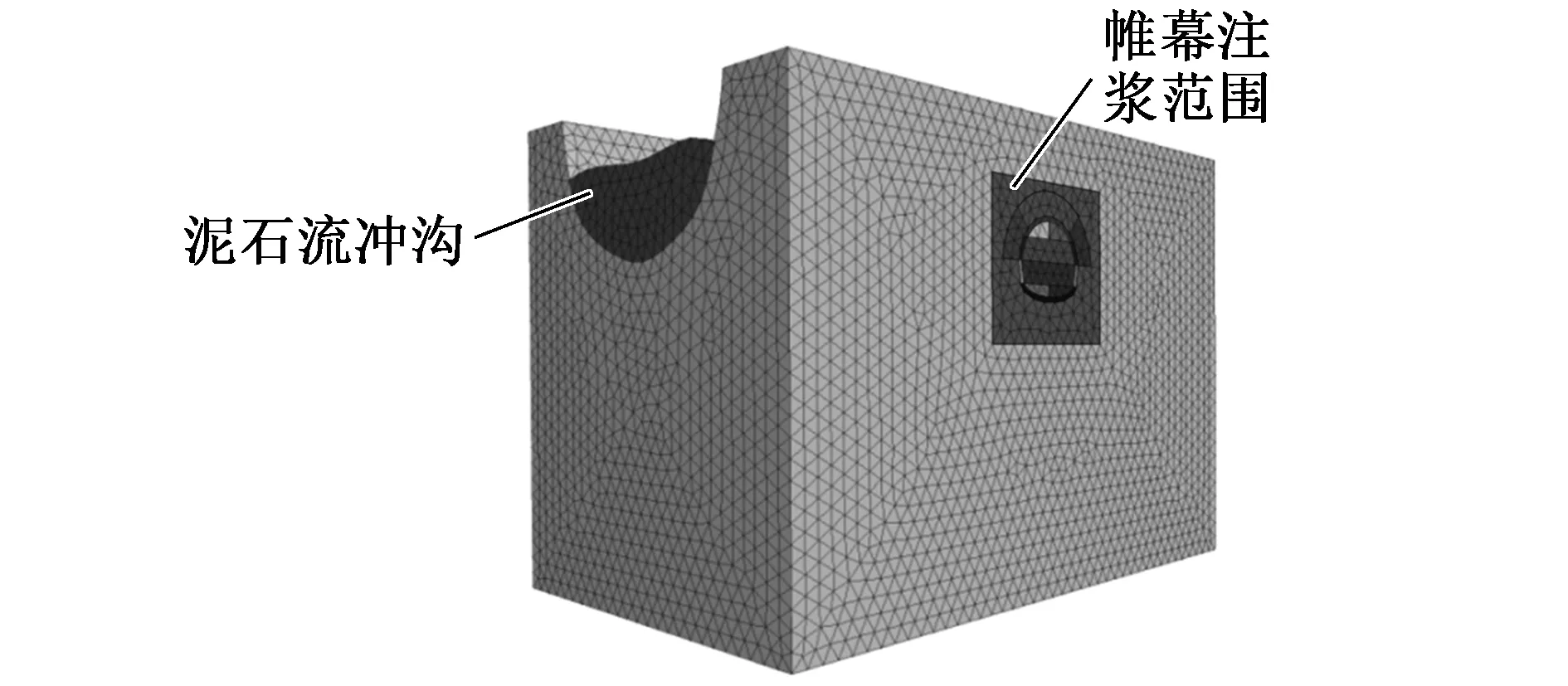

根据隧道及地形尺寸在CAD软件中绘制出不同工法下的平面线框,导入RHINO软件中并补画岩体及冲沟的线条,通过拉伸冲沟岩体及隧道生成三维实体并通过布尔运算生成最终模型,通过RHINO软件的GRIDDLE组件生成网格并导入FLAC软件中用于后续计算。

模型符合莫尔-库仑准则,长84m、宽50m、高58m。在四周及底部设置法向约束,初期支护为喷锚结构,喷射混凝土厚0.2m、强度等级为C20,选用长3m,纵、环向间距分别为1.1,1.0m的锚杆,超前加固方式为帷幕注浆+单层小导管,小导管直径为42.5m,帷幕注浆为四周5m范围。二次衬砌为C30模筑混凝土。冲沟模型如图3所示。

图3 冲沟模型

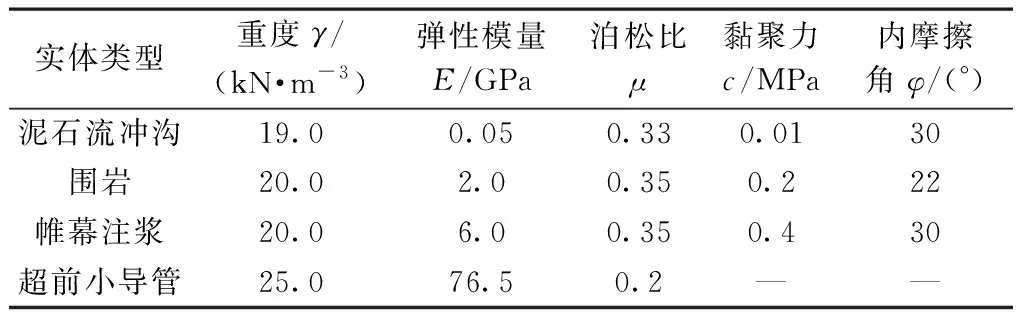

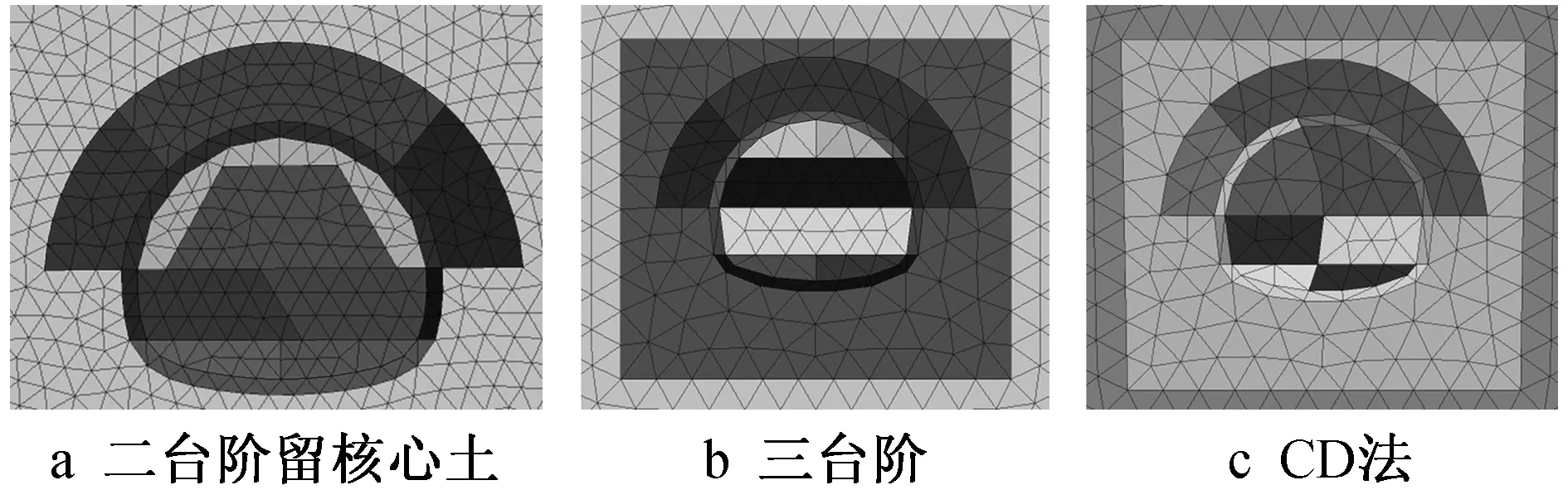

围岩、帷幕注浆区及二次衬砌采用实体(见表1),锚杆、小导管采用cable单元,初期支护采用shell单元。隧道开挖进尺为2m,初期支护在掌子面开挖2m后施作,仰拱初期支护后10m进行仰拱回填,回填土后20m施作二次衬砌。工法主要有二台阶留核心土、三台阶及CD法,如图4所示。

表1 数值模拟参数

图4 工法示意

仰拱高1.5m,依据甘沟隧道现场工法步距设置及九绵高速其他隧道不同工法[15]相关步距取值,并参照文献[16]中关于工法步距的研究,确定工法步距取值。二台阶留核心土工法中各掌子面步距为5,5,2,2m,三台阶工法中各台阶步距为6m,CD法中各掌子面距离为4,9,4m。

3 冲沟隧道工法模拟及验证

3.1 现场工法及变形情况

由于穿越冲沟段围岩呈散体结构,自稳能力极差,常规超前与加固方式难以保证施工安全,因此,现场设立试验段将超前与加固方式替换为帷幕注浆+单层小导管的方式,以提高顶部围岩自身承载力,监测结果显示试验段效果良好。目前甘沟隧道现场采用三台阶工法,在三台阶工法下,甘沟隧道变形较稳定,未发生初期支护开裂剥落、二次衬砌掉块等现象,反映了三台阶工法对泥石流冲沟隧道有较好的适应性。现场监测及数值模拟中规定:围岩及隧道变形竖直方向向下变形为负、向上变形为正,水平方向拱腰变形向右为正。

甘沟隧道右线进出口桩号为K19+275—K21 +072,冲沟里程为K20+175—K20+195。提取冲沟附近周边收敛曲线如图5所示。由图5可知,冲沟附近周边收敛波动较大,起初收敛数值快速增大,至25d左右收敛快速下降,直至稳定,最终拱腰位置甚至有略微扩张。K20+174位置周边收敛波动最大,最大收敛可达18.62mm,此位置为距离冲沟始端1m的位置,此外冲沟正中及冲沟后端2m也是周边收敛较大的位置。整体上来说,周边收敛稳定较快,说明三台阶工法能较好稳定周边收敛。

图5 冲沟附近周边收敛曲线

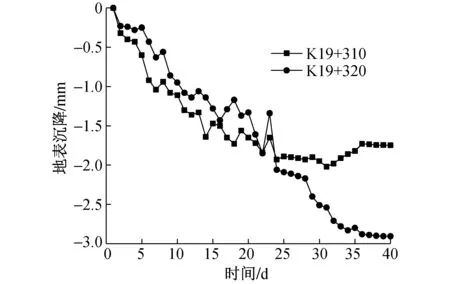

隧道进洞位置2个监测断面地表沉降曲线如图6所示。由图6可知,地表沉降快速增加,在40d左右稳定,最大地表沉降可达2.91mm,整体上来说,地表沉降较小。说明帷幕注浆及三台阶工法应用效果良好。

图6 洞口位置地表沉降

3.2 现场工法数值模拟验证

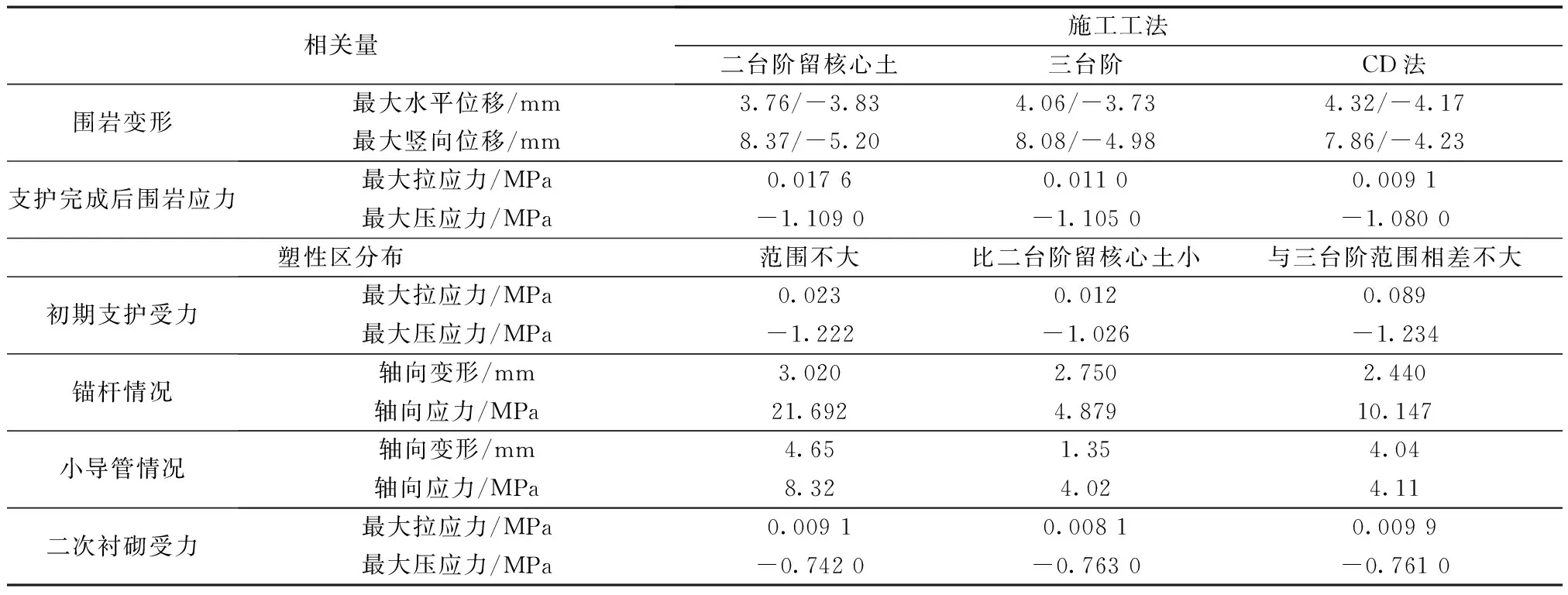

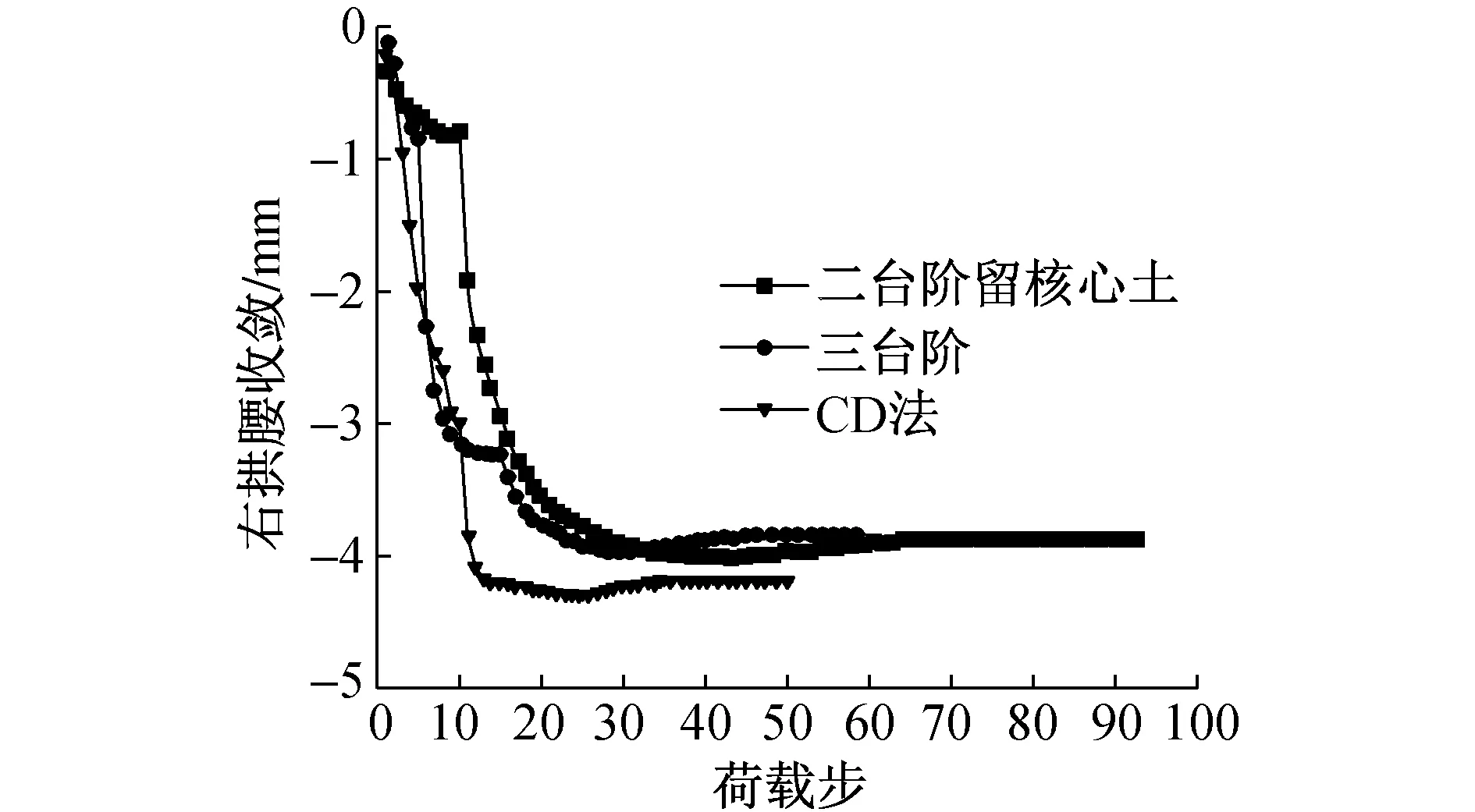

不同工法下围岩支护结构受力、变形如表2所示,不同工法下拱顶沉降、右拱腰收敛及地表沉降曲线分别如图7~9所示。

图7 不同工法下拱顶沉降对比

表2 不同工法围岩支护受力、变形对比

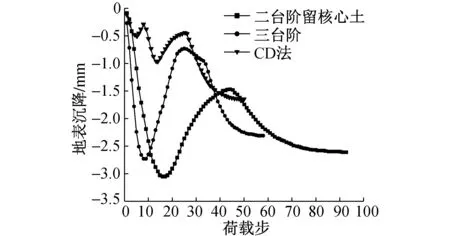

1)拱顶沉降曲线与地表沉降曲线表现出较好的一致性,这主要是由于拱顶沉降向上传播直至地表所致,数值上来说,无论是拱顶沉降还是地表沉降,CD法最小,二台阶留核心土工法最大。在开挖隧道上半侧时,拱顶地表沉降快速增大,开挖下半侧时,拱顶地表沉降反弹减小,进行仰拱回填二次衬砌施作后,拱顶地表沉降继续增大,由于CD法左右侧开挖,使其拱顶地表沉降曲线迎来两段式增加。对于右拱腰收敛,三台阶工法最小,CD法最大,这主要是CD法左、右侧开挖对收敛变形扰动较大引起的。

图8 不同工法下右拱腰收敛对比

图9 不同工法下地表沉降对比

2)二台阶留核心土工法在拱顶地表沉降、围岩受力与竖向变形、锚杆与小导管受力上较为不利,塑性区范围也更大,考虑到冲沟隧道对变形控制要求较高,因此,二台阶留核心土工法适用性较差,不予采用。

3)CD法在控制拱顶地表沉降、拱底隆起、围岩受力、塑性区分布及锚杆变形方面较为优异,但考虑到采用CD法增加了使用成本及施工进度,并且受工法影响,拱腰收敛数值较大,且初期支护拉压应力及二次衬砌拉应力均较劣,考虑到拉应力的增加将大大增加衬砌开裂的风险,在增加成本的同时使结构受力处于劣势,因此采用CD法不经济。

4)三台阶工法在拱腰收敛、塑性区分布、初期支护受力、锚杆小导管受力变形及二次衬砌拉应力等方面均较为有利,而且施工进度快、经济性好,是适用于泥石流冲沟的较为适宜的工法。

综上,通过数值模拟验证了现场采用三台阶工法较为经济且受力变形较好,在围岩结构受力上较为优异。

3.3 冲沟工法理论分析

冲沟隧道上方为松散结构,稳定性极差,虽然现场采用了帷幕注浆+单层小导管的施工方案,但在实际施工过程中极有可能导致隧道拱顶塌腔,因此,需严格控制拱顶变形。二台阶留核心土工法相比二台阶工法能更好地控制拱顶变形,但由于台阶数较少,实际施工时极有可能导致对隧道顶部的开挖扰动,因此,有必要继续增加台阶数,改用三台阶工法。CD法由于设置了临时支护,对围岩变形能起到一定的抑制作用,但由于CD法左、右侧并非同时开挖,导致冲沟体内部应力向其中一侧释放,导致该侧受力偏大,另一侧受力偏小,因此CD法施工依然会存在危险。因此,冲沟隧道施工时因开挖隧道上方顶部土体来释放该部分土压力,并且上方台阶土体开挖高度不宜过大,可采用微台阶开挖。总之,三台阶工法对冲沟隧道在理论上依然具有较强适用性。

4 冲沟隧道支护结构施作时机研究

4.1 现场支护结构施作情况

现场施工时,加快了初期支护的施作,使结构尽早闭合成环,出于施工进度等需要,减小了仰拱步距及二次衬砌步距,在初期支护施作后尽快施作二次衬砌及仰拱,从现场反馈情况来看,隧道未出现开裂及变形快速增大等情况,反映了现场支护施作时机较为合适。

4.2 支护结构施作时机理论分析

现场施工时,常要求在掌子面开挖后尽快施作初期支护,新奥法提出在开挖面施作薄层柔性支护,以控制围岩变形及应力释放,并要求支护结构与围岩共同变形,充分发挥围岩强度及其自身承载力。隧道力学观点[17]认为最佳施作时机为围岩特征曲线与支护特征曲线交点,此时,两者刚度协调产生协同变形。

初期支护尽快施作能使结构尽早闭合成环,使结构整体受力,但若初期支护施作过快,围岩应力无法向临空面充分释放,围岩内部应力有可能集中于初期支护上,使初期支护聚集应力,因此,初期支护施作时应充分考虑两者。二次衬砌施作相当于在初期支护内部再提供1层支护力,使结构承载力进一步加强,但目前我国普遍将二次衬砌作为安全储备而不将其作为受荷主体。初期支护二次衬砌协同变形,协同受力,二次衬砌施作时机的不同会影响两者相对刚度,从而导致荷载在两者之间的分配作用不同,因此,二次衬砌施作不宜过快或过慢。在隧道施工过程中,极有可能造成底部隆起,而仰拱施工可控制底部隆起,起到反压作用,因此,尽快施作仰拱有较好效果。

4.3 支护结构施作时机数值模拟分析

为更好地说明支护结构施作时机,验证新奥法[18-19]、隧道力学中围岩支护曲线等理论,通过数值模拟对支护结构施作时机进行模拟验证,主要涉及初期支护、二次衬砌及仰拱施作时机。

4.3.1初期支护施作时机

设立2种初期支护施作时机,即分别为在开挖掌子面后2,1m。在开挖掌子面后1m可理解为在原有基础上加快初期支护施作。2种不同初期支护施作时机如图10所示。2种初期支护施作时机下围岩洞周变形及结构受力如表3所示。

图10 2种初期支护施作时机示意

表3 2种初期支护施作时机下围岩洞周变形及结构受力

由表3可知,加快初期支护施作方案对洞周变形的控制效果较显著,仅将初期支护施作的时机提前1m,最大竖直沉降为4.66mm,减小6.43%,最大隆起为7.93cm,减小1.86%,左、右拱腰收敛也有一定减小,对拱顶沉降的改善效果最为显著。

当初期支护在开挖面后2m后施作时,最大弯矩为45.76kN·m;而当初期支护在开挖面后1m施作时,最大弯矩为55.02kN·m,并且围岩拉、压应力也增大,这是由于初期支护的施作时机提前,围岩应力释放较少,因此,围岩应力增大,此时围岩变形较小,但初期支护需承受更大荷载。

因此,提前施作初期支护虽然可减小变形,但初期支护需承受更大荷载。上述现象验证了新奥法及围岩支护特征曲线的相关原理,并且一味地加快初期支护施作不可取,在实际工程中,需根据现场实际情况来决定,要既能保证围岩稳定性,不产生过大位移,又要防止初期支护承受过大荷载。

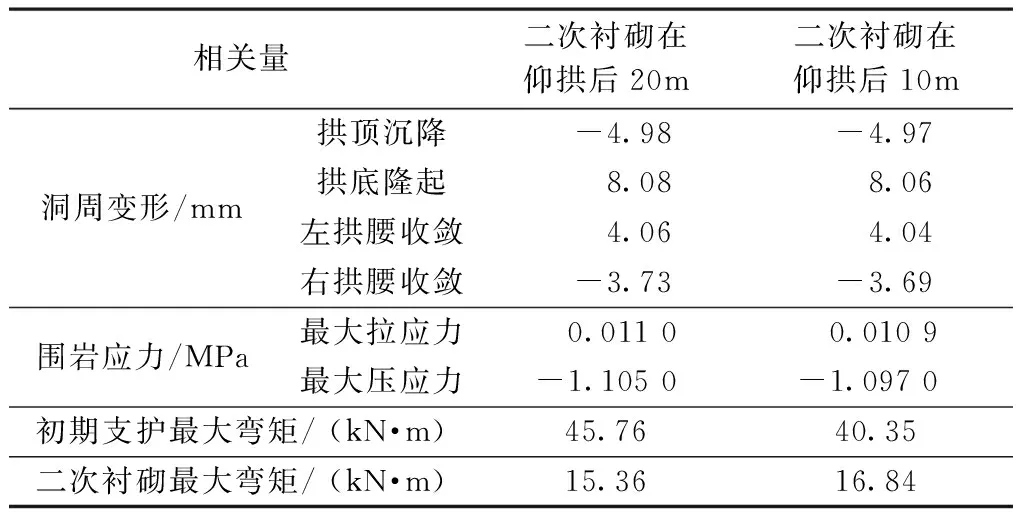

4.3.2二次衬砌施作时机

为探究二次衬砌施作时机的影响,原方案二次衬砌是在仰拱后20m施作,现改为在仰拱后10m施作,探究2种二次衬砌施作时机下对围岩洞周变形及结构受力(见表4)。由表4可知,提前施作二次衬砌对洞周变形的控制并不明显,对围岩应力场的影响也较小,但对初期支护受力及二次衬砌受力有较大影响。二次衬砌提早施作可显著减小初期支护受力,最大弯矩由45.76kN·m 减小为40.35kN·m, 二次衬砌受力也有一定升高,可理解为尽早施作二次衬砌能使应力分配向二次衬砌倾斜。整体上来说,加快二次衬砌施作有利,可减小初期支护受力。因此,对于实际工程,在开挖过程中,当围岩变形过快或过大时需提前施作初期支护时,二次衬砌也应提前施作,以免初期衬砌承受过大荷载,但这样也会增加二次衬砌内力,因此,也应同时对二次衬砌进行加强处理。

表4 2种二次衬砌施作时机下洞周变形及结构受力

4.3.3仰拱施作时机

仰拱能将隧道上部地层压力通过隧道边墙结构或将路面荷载有效传递至地下,而且还有效抵抗隧道下部地层传来的反力。为揭示仰拱反压回填作用,对2种仰拱施作时机下拱底隆起进行对比,如图11所示。从图11可知,尽快施作仰拱可较为明显地减小拱底隆起,并且拱底隆起也较快,加快仰拱施作对抑制拱底隆起意义很大。

图11 2种仰拱施作时机下拱底隆起对比

因此,若在实际工程中,发现拱底隆起过大,可考虑在情况允许时,加快仰拱施作进度。

5 结语

依托九绵高速甘沟隧道,针对其穿越泥石流冲沟的特点,现场采用三台阶并加快支护施作时机的方案效果较好,通过数值模拟对冲沟隧道的适宜工法及初期支护、二次衬砌、仰拱施作时机进行比选验证。结论如下。

1)现场冲沟附近周边收敛波动较大,在25d左右收敛下降至稳定,冲沟前收敛数值较大。整体来说,周边收敛与地表沉降较小、稳定较快,验证了三台阶工法的适用性。

2)开挖隧道上半侧及施作仰拱二次衬砌时,拱顶地表沉降增大,开挖下半侧时,拱顶地表沉降减小,CD法拱顶地表沉降表现为两段式增加。开挖台阶位置会引起周边收敛数值增大。

3)二台阶留核心土工法在拱顶地表沉降、围岩受力与竖向变形、塑性区、锚杆与小导管受力等方面不利;CD法能控制拱顶地表沉降、拱底隆起、围岩受力、塑性区及锚杆变形,但成本较高且增大周边收敛、支护结构受力。三台阶工法在周边收敛、塑性区、锚杆小导管受力变形、初期支护及二次衬砌拉应力等方面较优,证明了三台阶工法的适用性。

4)加快初期支护施作会减小隧道特别是拱顶位置变形,但会增大围岩初期支护应力,因而一味地加快初期支护施作并不可取;加快二次衬砌施作会减小初期支护受力,略微增大二次衬砌受力,整体来说较为有利;加快仰拱施作可减小拱底隆起及稳定速率,起到反压作用。上述现象与现场支护施作情况及新奥法和围岩支护特征曲线理论较为吻合。