废弃稀土矿山地质环境调查研究

——以南岭山区某县废弃稀土矿山为例

罗汉东,钟声波,刘 锋,刘昭竑,朱丛飞

1.梅州市地质环境监测站,广东 梅州 514021

2.梅州市自然资源局,广东 梅州 514021

3.江西省地质局有色地质大队,江西 赣州 341000

4.江西农业大学林学院,江西 南昌 330045

我国南方超过85%的稀土以离子的方式存在[1],稀土品位0.05%~0.3%[2],稀土矿开采主要以池浸、堆浸为主[3]。开采过程需将开采区域内全部植被和土壤剥离来获取稀土矿,这导致了原有土壤层受到损伤和破坏[4]。近年来,虽然堆浸工艺逐步优化和提升,但仍会破坏土壤表层的大量植被,形成矿山废弃地[5]。研究小组以南岭山区某县废弃稀土矿山为例,通过废弃稀土矿山地质环境调查研究,分析不同区块存在的地质环境问题及潜在危害,对废弃稀土矿山生态修复进行初探。

1 研究区概况

研究区主要位于南岭山区某县城西北侧,从21 世纪初开始开采,关停于2011年,植被以松树、杉树为主。破坏区包含多种类型,而且不同种类破坏原因和特征存在差异性,涵盖露采区、堆积区、尾砂淤积区、工业场地等。研究小组在实际调查及勘查过程中发现,研究区裸露破坏总投影面积约为47 282.00m2,破坏表面积约为60 252.79 m2,其中平缓区表面积约为19 785.00 m2,边坡表面积约为40 467.79 m2。

2 地质环境分析

2.1 露采边坡

研究区实际开采方式以露天开采和堆浸为主,现场有大面积的露采场,主要包含露采区和露采坑,前者通常多分布于不同矿区丘陵的山顶、山脊。露采区内部实际土壤表层以花岗岩为主,整体呈现为凹凸不平状,多数呈现为阶梯状。研究小组分析,在研究区具体实施采矿活动的过程中,初期露采区可能为后续开采的堆积区,所以二者范围存在一定的叠加。

从整体层面分析,该矿区内部土壤并未受到严重的污染,其土壤性质发生了变化,整体结构较为松散,呈现为弱酸性或中性。土壤整体结构紧密度不佳,含水量和自身营养度降低,较长时间内需要依附自身恢复或人工种植,整个区域内植被实际恢复周期较短;露采边坡高为3~5.63 m,坡度为30°~80°,坡体残坡积层、全风化岩厚2~4 m,部分残留边坡出现垮塌现象。露采边坡投影面积为14 729.00 m2,边坡表面积为23 293.04 m2,露采边坡实际状况统计如表1 所示。

2.2 露采坑

露采坑是稀土矿山最重要的区域,其通常处于整个露采区底部。研究区露采坑整体地势较为平缓,起伏程度较小,面积约为4 454.20 m2,部分露采区有不同程度绿化。研究区内部含有多个露采坑,其实际占地面积不一,土壤厚度较小,结构呈现为松散状,黏性土含量逐步降低,蓄水能力弱化。露采坑多处于地势较低的区域内,受外界强降水的影响,易被积水淹没,这导致了植被恢复速度滞后。研究区航拍图如图1 所示。研究区区域内露采坑1、露采坑2 面积的差异较小,其中露采坑4 的面积最大,整体面积不均匀,且绿化范围较小,土壤结构松散,肥力不佳,高低起伏不一,多位于地势较低洼处,汛期易被积水淹没。

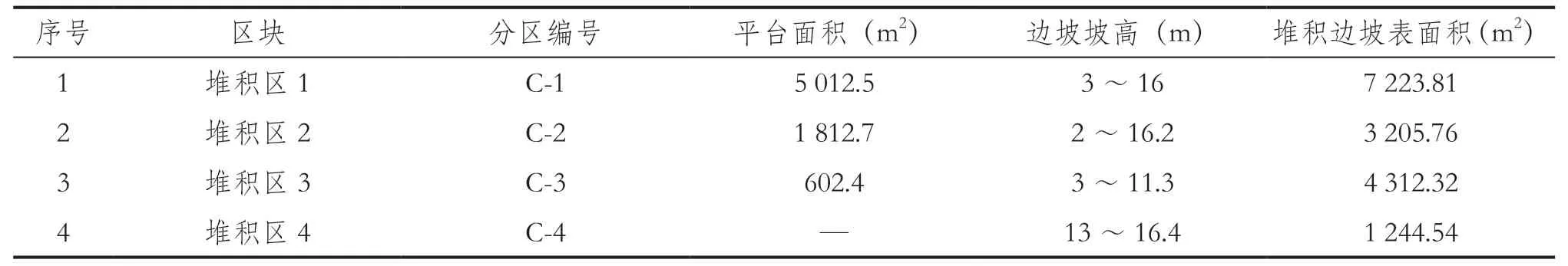

2.3 堆积区

尾砂堆积区通常多处于矿区山间沟谷和地势较为平坦的低洼部位。尾砂堆积区长时间受外界风化和雨水的侵蚀,堆积土壤容易遭受污染,但雨水的浸透和转移作用使得地表土壤内部污染物含量有所下降。

研究区尾砂堆积区由填土堆积而成,结构松散,堆积厚度为0.5~1 0m,堆积边坡坡度为30°~60°。在雨水长时间的冲刷作用下,部分矿区堆积区内存在多个宽度和深度较大的冲沟,其中最大宽度为6 m,长度为30 m,深度为5 m。综上所述,整个尾砂堆积区占地面积较大,需修复和治理范围广,受污染状况较为严重。尾砂堆积区长时间受到风化、雨水的冲刷和侵蚀,区域内的土壤在雨水冲力作用下形成多条沟壑,整体治理难度较大;堆积边坡高陡处易发生滑坡,汇水区易形成冲沟,水土流失严重,植被不发育。平台面积合计为7 427.6 m2,堆积边坡表面积合计为15 986.43 m2,尾砂堆积区情况统计表如表2 所示。

表1 露采边坡情况统计表

图1 研究区航拍图

2.4 淤积区

尾砂淤积区多处于研究区山间沟谷及地势低洼处。研究小组结合实际调查数据分析,研究区淤积区面积为5 193.7m2。该区域内的土壤受污染和损伤较为严重,主要呈现为弱酸性或中性,自身肥力逐步下降。总体而言,研究区内淤积区所在沟谷泥石流发育程度为中等发育,规模为小型,土壤受损严重,营养流失状况加剧,生态基质破坏严重,植被不发育,水土流失较严重,地质环境影响程度为严重级,分布范围广、治理难度大。

3 矿山生态环境及其危害

3.1 矿山地质灾害

研究小组在具体实践调查过程中发现,研究区的崩滑现象较为多见,但整体体积较小。研究区至今已经停采10 余年,裸露边坡整体处于稳定状态。露采区多位于研究区的丘陵山顶、山脊,内部高低不平,以直坡状为主,露面长时间受外界雨水的侵蚀而呈凹凸不平状,部分残留边坡出现崩滑现象。

研究区生态环境污染和受损较严重,地质灾害易发,存在多个地质灾害隐患,如露采边坡、堆积区易发生小规模崩塌、滑坡,但其范围均远离居民居住及活动区域,地质灾害危险性小;尾砂区沿沟谷堆积、物源丰富,淤积区尾砂淤积严重,沟谷泥石流易发程度为中等发育,威胁下游居民生命财产安全。

3.2 地形地貌景观破坏

地形地貌景观破坏主要表现为山体破损、土地毁坏、植被破坏等[6]。采取池浸、堆浸选矿工艺的矿区,开采后的矿山基本被夷为平地,基岩裸露,浸出池边又堆起另一座小山(尾砂),几乎没有地表原植被。

研究小组踏勘时,发现研究区地形地貌景观受到了较大程度的破坏。整个矿区地表植被破坏痕迹明显,废弃地表层腐殖土层灭失,采剥完矿体的地表强风化层和半风化层裸露,呈土黄色或土红色;选矿后的尾砂堆积在原地,下雨时,大面积堆积区呈沟壑纵横状。由此可以推断,在稀土开采和选冶的过程中,研究区植被受到了严重的损坏和影响。

表2 尾砂堆积区情况统计表

3.3 土地占用和损毁

稀土开采过程中,所运用的各类药剂存留于土壤内部,采剥后的土地、尾砂堆缺少适合植物生长的必备条件,植物生长难度较大。采矿活动停止多年后,研究区大面积土地仍直接裸露,表层土颗粒逐渐呈现为沙化的趋势,土地资源受损。研究区域内裸露平缓区、弃土场、裸露边坡压占地面积约9 809m2;露采场、裸露边坡、矿山公路等挖损土地44 924 m2,边坡开挖高度3~50.5 m,土地损毁比较严重。

3.4 水土污染

研究区实施开采活动后矿区裸露,土地呈现为荒芜状态,沟壑纵横,对研究区内的生态平衡破坏程度较大。研究小组通过综合性分析发现,堆积区域内表层土壤呈酸性,尤其是随着该区域内深度的增加,其酸性数值越低,表明研究区水土污染呈现为轻度污染。

4 生态环境评价

研究区处于自然保护区域内,并无旅游景区,也无重要水源地等,整体处于较低的丘陵地区内,地貌种类较为单一。稀土矿开采过程中,研究区始终处于最低侵蚀基准面上,对含水层产生的损坏程度较轻。研究区周围并无断裂构造分布呈现,矿山母岩属于花岗岩,风化层自身厚度较小。

研究区存在的地质环境问题较多。矿床围岩岩体结构以薄到厚层状结构为主,软弱结构面、不良工程地质层发育中等,存在饱水软弱岩层和含水砂层,残坡积层、基岩风化破碎带厚度5~10 m,稳固性较差,采场边坡岩石风化较破碎,边坡存在外倾软弱结构面或危岩,局部可能产生边坡失稳。

矿床围岩岩层产状变化较大,断裂构造较发育,切割矿层(体)围岩、覆岩和含水层(带),导水性差,对采场充水影响较大,复杂程度为中等,矿山生态影响评估为二级。

4.1 崩塌、滑坡

原有堆浸采矿产生的堆积边坡高陡,主要由自身结构较为松散的砂质黏性土堆积而形成。堆积边坡高陡易受雨水冲刷从而形成坡面冲沟,其中高陡或汇水区易发生崩滑现象。研究小组选取了3 条典型的剖面,并对其稳定性展开定量分析,发现其剖面方向与边坡倾向基本保持统一。经定量分析,在自重和暴雨条件下,边坡稳定系数为0.992~1.232,呈不稳定至稳定状态。降雨过后,研究区沿途局部小型崩滑现象较多,而且主要发生于堆积区。研究小组分析认为,研究区经10 余年停采,裸露边坡总体已趋于稳定,而且研究区距居民居住及活动区较远,滑坡、崩塌规模较小,少有人在矿区附近活动,地质灾害危险性较小。

4.2 泥石流

研究小组按照研究区内地貌形态及泥石流易发评估因子进行评分,最终结合其实际获取数值进行判定,研究区露采边坡自身具有较佳的稳定性,堆积区域内边坡稳定性不佳,仍存在发生滑坡的风险。研究区内沟谷泥石流易发程度属于中等发育,长时间受强降水作用下,诱发沟谷泥石流风险较高,威胁下游居民生命财产安全。

4.3 地形地貌景观破坏评价

研究区露天采场对自然景观破坏较为严重,其范围内地表被开挖损毁,破坏土地类型主要为林地及采矿用地。地表实际植被多数已不存在,基础岩石裸露,其中部分区域内呈现为高陡边坡,微地形实际破坏程度较高;堆积区、淤积区植被不发育。矿山开采对研究区自然景观的影响程度总体为严重。

4.4 土地损毁评价

研究区内部较大面积土地直接裸露,表层土颗粒逐渐呈现为沙化,整个土地资源受损严重。堆积区、淤积区、裸露平缓区压占土地面积约20 049.70 m2;露采场、露采坑、裸露边坡、矿山公路等挖损土地27 232.3 m2,边坡开挖高度3~14.2m。按土地利用现状分类,破坏乔木林地面积1 435 m2,采矿用地面积45 829 m2,沟渠面积18 m2,土地损毁严重。

5 生态环境问题治理策略

5.1 植被恢复和绿化工程

为确保植被实际成活率,建议引入本土耐酸性、耐旱植被并做好搭配工作,针对平台或地势较为平坦的区域,建议以乔灌木绿化为核心,播散混合草灌种子;堆积边坡主要选取覆盖复合生物毯护坡复绿;对放坡的露采边坡建议选取覆土+复合生物毯护坡绿化;对无放坡空间的高陡露采边坡,应在进行坡面修整后挂网喷播复绿。

5.2 泥石流防治

建议选取截排、绿化、排导和拦挡支护等措施,最大限度地降低泥石流威胁。在物源区上游修筑截排水沟,减轻山区地表水汇集后对裸露区,特别是松散堆积区的冲刷;通过地形整治、土壤改良、植被重建等措施,恢复裸露区植被,增强裸露区抗冲刷能力,有效降低水土流失,减少泥石流物质实际来源;结合现场实际状况,合理布设截排水、沉砂池和消能池等基础设施,确保水土分离,做好中下游排导、疏通沟道,在沟谷急湾或宽度变窄处修建速流通道,加速地表水排导;对沿途沟道边坡进行压实、绿化、提升其自身抗滑性能,以免产生塌方;沿淤积区布设横向谷坊坝。

5.3 加强监测工作

选用先进的信息监测技术,对研究区堆积区及下游淤积区域内地表水总氮、重金属进行动态化监测。针对地表水总氮量超出限制的问题,应积极调查其形成因素,遵循节水优先、空间均衡、系统治理的方针,结合其污染特征,实施点源和面源污染防治策略,如修复岸带植被缓冲带、净化库湾营养化水体等;对重金属的污染物可通过化学、工程、生物、农业等多种途径进行治理。

6 结语

研究小组通过选用资料收集分析、野外调查、水土测试和工程钻探等勘查手段和方法,对某稀土矿山地质环境展开研究和分析,掌握不同区块内存在的地质环境问题及潜在危害,深究其成因,提出相应的解决方法和策略,为废弃稀土矿山生态修复探索一条技术可行、经济合理的道路。