韩国百济都城遗址所见中国文化元素初探*

赵淑怡,周裕兴

(南京师范大学 社会发展学院,江苏 南京 210097)

根据文献记载,百济在建国之初就曾与汉末辽东公孙氏政权及西晋带方郡王联姻①。史书中百济最早的官方正式通使交往记录为近肖古王二十七年(372年),对应中国的东晋咸安二年。《晋书》卷九《简文帝纪》载:“咸安二年春正月辛丑,百济、临邑王各遣使贡方物……六月,遣使拜百济王余句为镇东将军,领乐浪太守。”这一来一回的朝贡与封册,使两国间的关系日益紧密。实际上,西晋以后,与朝鲜半岛上三国鼎立相对应,当时的中国也处于南北对峙的局面。这一时期,百济虽然与中国的南北两边政权都有往来,但不论是从历史文献记载的往来次数,还是从考古发掘材料中的文化元素来看,百济对南方东晋南朝政权②的倾向性都是相当明显的。

根据《南史》卷七十九《夷貊下》记载,刘宋元嘉二年,“文帝诏兼谒者闾丘恩子、兼副谒者丁敬子等往宣旨慰劳”,其后百济“每岁遣使献方物”。[1]1972而百济与北方地区的往来记录则是从盖卤王十八年(472年)才开始的,对应中国的北魏孝文帝延兴二年。《三国史记》卷二十五《百济·盖卤王纪》载:“(盖卤)王以(高句)丽人屡犯边鄙,上表乞师于魏,不从。王怨之,遂绝朝贡。”经历此次失败后,直至北齐天统三年(567年)百济才再次向北方遣使贡方物③。史料显示,自东晋咸安二年至北周宣政元年,百济与中国间的往来共有33次,其中与东晋、南朝的往来有26次,而与北方地区北魏、北齐与北周的往来却只有7次④。

由此可见,当时百济与中国,尤其是南方政权的交往密切。然而,这些都是基于相关文献记载内容的分析,需要考古发掘中所得的实物资料加以佐证。都城是一个国家的政治、经济、文化中心,聚集了最丰富的财力物力,荟萃了天下的文化、艺术、技术精华,是当时社会政治、经济、文化发展的缩影。因此,我们可以通过百济都城遗址及其周边相关的重要遗迹所体现出的源自中国的文化元素,来进一步考察百济与当时中国的密切关系与文化交流。百济在历史上经历过两次迁都,随着都城的变迁,墓葬、城郭、陶器等物质文化特征会有相应的改变,这就有利于考古学层面的考察与研究。因此,本文以汉城、熊津、泗沘三个都城为基准,将整个百济时期区分为汉城期(公元前18—475年)、熊津期(475—538年)、泗沘期(538—660年)三个时期。以下将从百济不同时期都城的结构布局、池苑建造以及城墙砖瓦三个方面,探寻其中所见中国之文化元素。

一、结构布局中所见规划思想

由于多战乱、屡遭他国侵扰的历史背景,出于加强都城防御的需要,结合其自身利于防御的山地自然地理条件,百济都城在结构布局中,比起讲求视觉上的规整,更加重视实际和实用,因而形成了因地制宜的不规则的规划布局,至泗沘期才出现具有整体基线、形成道路网的规整布局。总体而言,百济都城结构布局的自身特点较为突出,但也还是可以从中发现源自中国的都城规划思想。

根据迄今为止的考古发掘调查,目前学界对汉城期(公元前18—475年)百济都城的位置已无争议,但只确认了汉城期百济都城由梦村土城、风纳土城南北两城组成,对于汉城期百济都城的整体布局和具体结构,还不甚了解,有待今后对此区域进行进一步全面的发掘调查。根据目前所掌握的考古资料,结合相关文献的记载,我们可以了解汉城期百济都城的大致区划:南边为王城——梦村土城,西北边为居民城(大城)——风纳土城,居民城东侧分布有道路、农耕地等,北部地区及梦村土城以南还发现有居住痕迹,说明两座土城外部也分布有平民居住区域。此外,据统计,梦村土城西南部的石村洞一带,直至日本帝国主义强占时期,有290多座墓葬残存,故王城南侧为石村洞、可乐洞、芳荑洞等墓葬区域。另外,都城内外的某个地方,应该还有枕流王时期建于“汉山”的那座佛教寺庙,但暂未发现寺址。在汉城期百济都城的核心组成部分——风纳土城(见图1)中,尽管尚未发现王宫相关遗迹,但从近肖古王时代的记载来看,风纳土城中很有可能存在王宫。根据与庆堂地区44号遗迹所在的祭祀宗庙区之间的相对关系,结合青铜鐎斗等威势品的发现位置以及高于城内其他地区的地形特点,推定祭祀宗庙区的北部为王宫所在区域。如此,宫殿区、宗庙区居于城的北部,显示出了坐北朝南的基本格局,与中国“面南为尊”的规划思想相一致。而除北部推定王宫区、祭祀宗庙区以外,城内道路与门址的分布也体现出了一定的规划,显现出了贵族居住区、一般居民居住区、工坊区等一定的分区布局,故从整体布局上看也与魏晋南北朝时期的中国都城较为相似。

图1 风纳土城平面图

泗沘都城是经过前期规划建设的百济最后一座都城,在提高都城防御能力为前提的基础上,形成了宫城与罗城兼顾融合,具基线网格式空间,并分区布列官署、寺院等重要设施的结构布局。它不但在朝鲜半岛,乃至在整个东亚的都城史上也具有重要意义。与前面汉城期、熊津期仅发现整个都城中局部重要组成部分遗址的情况不同,泗沘期(538—660年)的泗沘都城所展现的都城面貌更为全面,展现出较强的规划性。都城内最重要的地方是权力中心——王宫,但百济泗沘都城的王宫址至今尚未明确。目前学界普遍认为,在以筑造扶苏山城的扶苏山为基准筑造罗城的地形条件基础上,百济时代的王宫应该位于扶苏山城南门址前面官北里遗址一带。[2]11泗沘都城中的推定王宫址及其背后兼具防御与后苑功能的扶苏山城,同样位于整个都城的北部,体现了“坐北朝南,面南为尊”的规划思想。此外,从推定王宫址向南依次分布有定林寺址、宫南池,它们呈直线排列,而其周边重要遗迹的方向也与之保持一致,形成了整个泗沘都城的基线(见图2)。依照基线对城内进行规划布局,显示出了类似于中国古代都城中“中轴对称”的规划思想,虽然并不是严格意义上的对称,但官府、寺院等建筑均沿基线有序布列。其中,关于基线最南端之宫南池,若是从其布局规划(都城基线之南端重地)、人工筑造(有护岸及排水设施)、漆器(属贵族所用器具)、砖瓦(官式建筑用瓦)和木简(官方文书)等元素看,似乎还与东汉都城的礼仪建筑“辟雍”有关。[3]27-90辟雍本为周天子所设大学,校址圆形,围以水池,前门外有便桥。西汉刘向的《五经通义》有云:“天子立辟雍者何?所以行礼乐,宣教化,教导天下之人,使为士君子,养三老,事五更,与诸侯行礼之处也。”东汉以后,历代皆有辟雍,作为尊儒学、行典礼的场所,是都城规制的重要组成部分。宫南池的初筑时间目前未知,但它的发现足以令人联想:或许在泗沘都城规划时,就存在对汉晋都城的这种礼制模式加以参仿的考量。泗沘都城内还铺设了道路网,并以街道为准配置居住区,这与中国古代都城的“里坊制”相似却又不同。在借鉴“里坊制”网格状规划布局的基础上,其形成了独特的不设坊墙的开放式结构。

图2 1918年发行地图中的官北里附近地区遗迹分布情况

王宫里遗址(见图3)是至今发现的唯一一处百济王宫址,整体呈平面南北长轴细长方形,长短比为2∶1,平面形态与魏晋南北朝时期的宫城平面基本一致,殿阁布局也基本相同。尽管具体建筑物配置并不一样,但在整个结构颇有共同性。王宫里遗址以“大型建筑址—推定木塔址—金堂址—讲堂址”为中轴,但其他建筑址并非完全按照中轴线对称布局,其东侧也有殿阁布局,中轴线略偏西[4]15-71,这与东魏北齐邺南城宫城[5]27-32相似。在以太极殿为代表的中间部分后面的殿阁布局方面,也尤为类似。大型建筑址与官北里遗址中发现的大型建筑址规模一致,被视为类似于太极殿的正殿级别,不过太极殿设置东、西堂作为协殿,在王宫里遗址中,还未发现对应的建筑。若是将大型建筑址视为太极殿,那么被改造成寺院之前的一系列建筑可以看作位于中轴线上连接内朝与外朝的重要殿阁。另外,王宫里遗址中设置于宫城北半部的后苑区域,与南朝台城设于台城内城北垣之内的禁苑区——“华林苑”十分相似。虽然东魏北齐邺南城宫殿区北面也存在后苑,但其位于宫城北垣之外且面积较大,而王宫里遗址后苑与南朝台城华林苑却不同,它们均位于宫殿区北垣之内。在王宫里遗址的规划布局中,中轴线略偏西,且并非完全按照中轴线对称布局的特征与东魏北齐邺南城宫城相似,而后苑区域设置于宫城北垣以内的特征又与南朝台城相似,至于太极殿及周围建筑布局方面,三者皆有相似之处(见图4)。尽管对于王宫里遗址的这种宫城布局具体受何处影响还存在争议⑤,但无论是受邺南城宫城影响,还是学习南朝台城,其布局中体现出的规划思想实则皆来源于中国魏晋南北朝时期的宫城布局之中。

图3 王宫里遗址主要遗迹分布图

图4 邺南城宫城、王宫里遗址(左)、台城布局对比图(右)

虽然很难与中国的特定都城进行一对一的比较,但很明显,百济都城在结构布局上受到了古代中国都城的影响。在都城规划中,百济借鉴了华夏大陆都城规制包括宫殿坐北朝南的基本格局、类似于“中轴对称”的具基线有序布列、都城礼制模式的参仿可能、与“里坊制”相似却又不同的开放式格状民里规划以及王宫城的内部布局等方面的经验,这些特点都是朝鲜半岛古代都城中新出现的文化现象。

二、池苑建造中所见道教元素

根据文献记载,道教文化正式由官方推崇传入朝鲜半岛是在公元七世纪左右的唐朝。⑥但从考古发现来看,百济时期朝鲜半岛确实已经受到道教文化的影响,不过这一时期的道教文化主要体现在神仙信仰上。这种追求得道成仙、长生不死的神仙信仰在百济王室池苑中体现了出来。

中国古代将神仙居住的仙境具象化为五神山和三神山。早在战国时期,民间流传海上有五山——岱屿、员峤、方壶、瀛洲、蓬莱,早期的神仙思想就来自这些海上仙山的传说。《列子·汤问》中载:“其山高下周旋三万里,其顶平处九千里,山之中间相去七万里,以为邻居焉。其上台观皆金玉,其上禽兽皆纯缟。珠玕之树节丛生,华实皆有滋味,食之皆不老不死。所居之人皆仙圣之种,一日一夕飞相往来者,不可胜数。而五山之根无所连箸,常随潮波上下往返……最后二山飘去不知踪迹,只剩下方壶(方丈)、瀛洲、蓬莱三山了。”

出于对神仙世界的憧憬,从秦朝开始的中国历代皇帝,在皇室池苑中仿照仙境,凿池筑山。《史记·秦始皇本纪》引《括地志》云:“兰池陂即古之兰池,在咸阳县界。秦记云始皇都长安,引渭水为池,筑为蓬、瀛,刻石为鲸,长二百丈。”《史记·孝武本纪》云:“作建章宫……其北治大池,渐台高二十余丈,名曰太液池,中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁,像海中神山龟鱼之属。”《洛阳伽蓝记》中载,曹魏宣武帝时,“华林园中有大海,即魏天渊池……世宗在海内作蓬莱山,山上有仙人馆”。《资治通鉴·隋炀帝纪》载:“大业元年,筑西苑。其内为海,周十余里为蓬莱、方丈、瀛洲诸山。”由此可见,秦朝的兰池、汉代的太液池、曹魏的天渊池以及隋朝的西苑等皇室池苑都仿照传说中的仙境,凿池为海,石比仙山,带有浓厚的仙道色彩。考古发掘中也确实发现了一系列皇家池苑遗迹,如曹魏邺北城的铜雀园、北魏平城的灵泉宫池、刘宋的乐游苑、后燕龙城的龙腾苑等。[6]6-33

百济的王室池苑也具有同样的仙道元素。最早是汉城期辰斯王所建的宫南池,《三国史记》载:“辰斯王七年(391年)春正月,重修宫室,穿池造山,以养奇禽异卉。”然后是熊津期东城王所建的临流阁,《三国史记》亦云:“东城王二十二年(500年)春,起临流阁于宫东,高五丈,又穿池养奇禽,谏臣抗疏不报,恐有复谏者,闭宫门。”此二条记载中所述的百济王室池苑仙道元素并不明显,但池、山、奇珍异兽几大特征与上述的中国皇室池苑相对应,虽未言明,但可间接推测其与道教神仙思想的联系。至泗沘期,武王所建的宫南池则直接说明了池中之山与仙山密切相关,《三国史记》中亦记载:“武王三十五年(634年)三月,穿池于宫南,引水二十余里,四岸植以杨柳,水中筑岛屿拟方丈仙山。”武王所建之宫南池在泗沘都城发掘中有类似对应的遗迹发现,但如上文所述,其初筑时期不能完全确定,且结合其位置、筑造结构和出土遗物来看,还存在为礼制建筑所在的可能;而辰斯王所建之宫南池、东城王所建之临流阁仅能从文献记载中寻得,考古发掘中至今未有明确且对应的发现。

从迄今为止的考古遗址发掘成果来看,在被推断为百济池苑遗址的地方中,益山王宫里池苑遗址与文献中的池苑最为相似。王宫里遗址中所发现的池苑中央是以奇异的怪石砌成的四方形的池,南北长294厘米,东西宽264厘米,东、西、南三面用长台石围砌而成,池中北面造有用怪石和各式各样的造景石制成的水岸和假山(见图5)。由于池的壁面覆盖了造景石和大型怪石等,故可推测该池不仅具有提供水的功能,还能起到造景的作用。在池之右侧,东西方向布置有三个直径为58~60厘米的圆形柱石,推测其为方便观赏池而建的楼阁形态建筑址。[7]42益山王宫里池苑中拥有池、假山、建筑址等文献中所描述的池苑的构成要素,与海上仙山、观山楼阁相对应,俨然一个具象化的神仙世界,表现出与道教神仙思想的密切关系。

图5 王宫里遗址池苑相关遗迹

三、城墙砖瓦中所见技术工艺

在城墙筑造方面,百济都城的城墙筑造吸收借鉴了起源于中国的夯土城墙传统版筑法。修筑墙体的版筑法是中国古代建筑中的一项基本技术,早在仰韶时期的中原地区便已出现,主要应用于防御性城垣的筑造。无论是百济都城的土筑城墙,如汉城期都城的风纳土城、梦村土城以及泗沘期都城的扶苏山城的城墙,还是土石混筑城墙,如熊津期都城的公山城的城墙和泗沘期都城的罗城,版筑法都在其筑造中发挥了重要的作用[8]95-98,体现出中国城墙筑造技术的传播。特别值得一提的是,百济还在吸收借鉴中国传统版筑法的基础上,加以创新和改良,增加了石列和石筑(见图6),用以防止整体城墙流失,起到防水排水的作用。百济的这种独特的版筑法,是百济人结合自身条件在都城筑造中产生的智慧结晶。

图6 风纳土城东侧城墙B区域城墙截面图

在砖瓦制作方面,百济都城遗址及其附近地区出土了大量砖瓦遗物。《旧唐书·东夷列传》高丽条中记载:“其所居必依山谷,皆以茅草葺舍,唯佛寺、神庙及王宫、官府乃用瓦。”当时的朝鲜半岛上,只有佛寺、神庙、王宫、官府这些高等级的建筑上才能使用瓦,可见,瓦在当时是一种地位和等级的象征。百济瓦的形制主要包括瓦当、滴水、筒瓦和板瓦,用途多样,不仅可以用作屋顶建筑材料,还可以用作排水管和建筑的台基材料。瓦之纹饰反映了当时社会的审美和文化,其中,百济瓦当之纹饰尤其体现了中国文化元素。

汉城期百济瓦当主要出土于汉城期百济都城地区的风纳土城、梦村土城以及石村洞古坟群,其纹饰多样,包括花草纹、钱纹、菱形纹以及莲花纹等,其中钱纹瓦当(见图7)在风纳土城、梦村土城、石村洞古坟群中均有发现,而且形制一致,用十字把瓦当面分成四区,然后各区分别配置一个圆形纹饰,可能是用同一种瓦范制作而成的,因此钱纹应该是当时比较流行的瓦当纹样。而该纹样和中国钱纹陶上的钱纹有很高的相似度,当时的百济与东吴至东晋政权交流频繁,推测此类钱纹瓦当为百济受铸钱所用之钱范启发而独创的[9]335-355,可能与当时长江中下游地区钱纹的盛行有关[10]1-5。梦村土城中还出土了莲花纹瓦当,不过由于没有类似的比较材料,很难确定其具体时间,从其背面留有周缘部来看,其制作工艺与风纳土城出土的钱纹瓦当一致,此为汉城期百济瓦当的制作特征,故可以将其看作汉城时期的百济瓦当,而其出现时间应该是在佛教传入百济的384年之后。

图7 梦村土城出土钱纹瓦当

熊津期、泗沘期的百济瓦当纹饰以莲花纹为主,从其具体形制纹样来看,其发展演变明显受到了南朝瓦当的影响,与南朝莲花纹瓦当存在风格及文化谱系上的类同。中国南朝地区的莲花纹瓦当大致于东晋晚期至刘宋初期的5世纪上半叶出现,出土数量多,带有鲜明的时代特色,主要为单瓣莲花纹,边轮窄且高于当面,至南朝中期受北方影响才出现复瓣莲花纹瓦当,但南齐(479—502年)以后南朝再无复瓣莲花纹瓦当发现。北朝地区的莲花纹瓦当则出现于420年左右,主要为复瓣莲花纹,边轮宽且低于当面。[11]23-33公州大通寺址出土的莲花纹瓦当是百济熊津期最具代表性的瓦当,其莲花纹饰有8片花瓣,中间子房小而凸起,花瓣末端微微向上翻起作弧形舒展状,边轮高于当面,具有相同纹样和制作方法的莲花纹瓦当,在泗沘初期的扶余地区也有所发现,如旧衙里遗址、陵山里寺址、佳塔里寺址等地,这些莲花纹瓦当的纹样与大通寺址莲花纹瓦当基本一致或稍作变形,因此将这类莲花纹瓦当统称为“大通寺式瓦当”(见图8)。“大通寺式瓦当”始于熊津末期大通寺的建成,纹样形制与南朝中期(齐、梁时期)的莲花纹瓦当相似,时期上也相对应,应是受南朝中期莲花纹瓦当制作技术之影响而形成的,引进南朝造瓦技术之后自成体系,在泗沘时期的瓦当中居于中心地位。

图8 梁南平王萧伟墓阙遗址(左)、大通寺址(中)及旧衙里遗址(右)出土之莲花纹瓦当

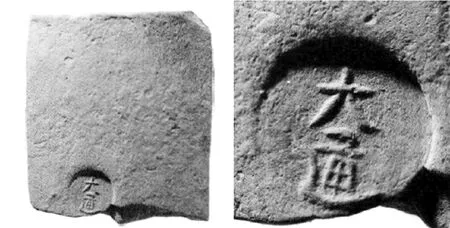

除瓦当外,在板瓦和筒瓦上模印铭文的捺印瓦中也体现出中国文化元素。捺印瓦是百济时期代表性遗物,出现于百济迁都熊津以后,主要发现于公州、扶余、益山这类百济都城地区。其所用印章种类和内容多种多样,从印章的平面形态来看,圆形平面为最多,此外还有方形、长方形、椭圆形。同一捺印瓦上既有仅使用单一印章的情况,也有同时使用多种印章的情况。但是,由于很少发现完整的捺印瓦,所以很难将其数据化。印章内容中“乙丑”“丁巳”(见图9)等干支相关的内容,以及对中国南朝梁武帝时期“大通”(见图10)年号的使用,显示出了当时百济与南朝紧密的文化交流。

图9 王宫里遗址出土“丁巳”铭捺印瓦

图10 扶苏山城出土“大通”铭捺印瓦

百济烧砖始于汉城期,汉城期不仅在首尔的风纳土城和梦村土城这些都城区域发现了多种砖块,在地方上的京畿道华城一带的普通村庄中也发现有砖,但是这一时期的砖块火候不高、制作不精,制作技术较为原始。制作精良且规格化的砖是在熊津期才出现的,其巅峰时期就是武宁王陵的建造时期,迁都泗沘后,为了修建宫殿和寺院,继续生产制造如熊津期那样形制规整、纹样精美的砖块。那么,不同于汉城期无纹饰的简易砖块的这些精工之砖究竟是如何制造的呢?

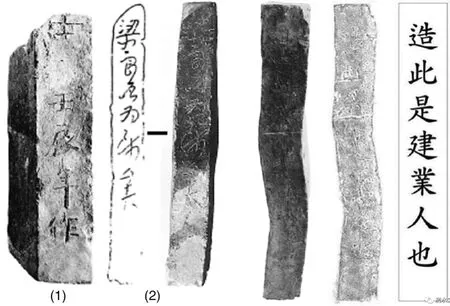

首先,发现于武宁王陵封门墙中的唯一的一块楔形砖,其侧面刻有“士壬辰年作”表示作砖纪年的铭文(见图11),壬辰年是512年,可见武宁王陵所需的部分砖石是在512年制造的。因此有人主张,武宁王在位期间已经提前建造了武宁王陵,但百济王室在位期间提前建造坟墓的“寿陵”风俗尚未得到确认,因此该观点还有较大的争议。[12]127若不是提前建陵,512年制造的这些砖在当时究竟是什么用途呢?我们目前还是不得而知,但11年之后它们确实被用在了武宁王陵之中。由于当时这种砖只用于王陵和与王极为亲近的王室墓葬之中,所以需求量不大,烧制一批后,再下一次烧制不知要到何时了。由此推测,这砖可能是王在位时,为某人的墓制作使用而剩余的砖,最后被用为封闭王陵的材料。

其次,建造用于王陵的砖绝非易事。全权负责此事的应该就是瓦博士。当时的“博士”指的是最高技术人员。588年百济向倭国派遣瓦博士与寺工、炉盘博士等,于是制瓦技术又通过百济传到了日本,日本最早的寺庙——飞鸟寺建成。日本至今还称砖为“炼瓦”。因此,百济的瓦博士不仅负责瓦片的制作,还负责砖的制作,故武宁王时期砖的制作也是在瓦博士的总指挥下进行的。那么,当时瓦博士的制砖技巧又是从何而来的呢?《梁书·百济传》中载:“中大通六年(534年)、大同四年(541年),累遣使献方物,并请《涅槃》等经义,《毛诗》博士,并工匠、画师等,并绘之。”从中可以看出,百济确实有意向南朝学习建筑工艺、绘画艺术等。宋山里6号坟的封门墙中发现的“梁官瓦为师矣”铭文砖(见图11)为此提供了实物依据。铭文刻于侧面,书体是从东汉至六朝被广泛使用的书体——草书中的章草。此前学界大都将铭文释读为“梁官瓦为师矣”,认为是百济砖瓦技术师自梁代官营砖瓦的意思。近些年,韩国高丽大学赵胤宰先生又将铭文释读为“梁宣以为师矣”,认为“师”是墓葬建造管理监督者或是墓砖制作者的一种职称,故将铭文内容解读为“梁人宣作为塚师监制墓之建造”。[13]115-120尽管对于此铭文的内容之解读,学界有着不同的观点,但是不同的解读却都有共同之处,就是建造之术师出梁朝。此外,2021年上半年展开的对公州武宁王陵与王陵园29号墓的发掘调查过程中,在墓葬封门墙用砖中发现一枚刻有“造此是建业人也”字句的铭文砖(见图12)。铭文的书体、内容与6号墓出土的“梁官瓦为师矣”(或“梁宣以为师矣”)铭文砖相似,此铭文内容明确指出制砖工匠来自建业(东吴都城,现南京),更加证明了中国对当时百济在砖瓦建造技术上的影响。也正因为如此,武宁王陵和宋山里6号坟之砖才与梁代砖室墓之砖如此相似。

图11 “士壬辰年作”铭文砖(1)与“梁官瓦为师矣”铭文砖(2)(左);图12 武宁王陵29号墓出土铭文转(右)

四、结语

本文基于百济都城遗址及其周边相关的重要遗迹的考古发现,从百济不同时期都城的结构布局、池苑建造以及城墙砖瓦三个方面,探寻其中所见源自中国的文化元素,以进一步考察百济与当时中国的密切关系与文化交流。

首先,百济在都城结构布局的规划中,借鉴了华夏大陆都城规制包括宫殿坐北朝南的基本格局、类似于“中轴对称”的具基线有序布列、都城礼制模式的参仿可能、与“里坊制”相似却又不同的开放式格状民里规划以及王宫城的内部布局等方面的经验,这些特点都是朝鲜半岛古代都城中新出现的文化现象。

其次,百济王室池苑中的池、假山、建筑址等构成要素,与海上仙山、观山楼阁相对应,俨然一个具象化的神仙世界,表现出与道教神仙思想的密切关系,成为证明百济时期朝鲜半岛已经受到道教文化影响的重要实物证据。不过,由此也可以看出这一时期的道教文化主要体现在追求得道成仙、长生不死的神仙信仰上。

再次,百济的城墙版筑技术是在吸收借鉴中国传统版筑法的基础上,对其加以创新和改良,增加用以防止整体城墙流失、起到防水排水作用的石列和石筑,结合自身条件形成的百济独特技术,这是百济人在都城筑造中产生的智慧结晶。而其砖瓦制作技术师出中国南朝,其中,熊津期、泗沘期的百济瓦当纹饰以莲花纹为主,从其具体形制纹样来看,其发展演变明显受到了南朝瓦当的影响,与南朝莲花纹瓦当存在风格及文化谱系上的类同,尤其是“大通寺式瓦当”,其纹样形制与南朝中期的莲花纹瓦当相似。它们在时期上也相对应,应是受南朝中期莲花纹瓦当制作技术之影响而形成的,并在引进南朝造瓦技术之后自成体系。此后,结合588年百济向倭国派遣瓦博士与寺工、炉盘博士等的记载以及日本飞鸟寺相关瓦当的发现,可见制瓦技术又通过百济传到了日本,日本建成了最早的寺庙——飞鸟寺。

①《隋书》卷八十一《百济传》:“东明之后,有仇台者,笃于仁信,始立其国于带方故地。汉辽东太守公孙度以女妻之,渐以昌盛,为东夷强国”。《三国史记》卷二十三《百济本纪·始祖温祚王纪》:“王征发丁夫,葺慰礼城,高句丽伐带方,带方请求救于我。先是,王娶带方王女宝果为夫人,故曰:带方我舅甥之国,不可不副其请,遂出师救之。”

②东晋,南朝宋、齐、梁、陈皆以位处江南地区的建康(今南京)为国都。

③《北齐书》卷八《后主帝纪》:“(天统三年)冬十月,突厥、大莫娄、室韦、百济、靺鞨等国各遣使朝贡。”

④参见《宋书》《梁书》《魏书》《百济传》《封册》《朝贡》中的相关记录。

⑤目前学界有王宫里遗址受北魏洛阳城宫城、东魏北齐邺南城宫城、南朝台城影响的不同观点。

⑥《三国史记》卷二十一载有高句丽的“莫离支”渊盖苏文陈请接受道教一事。