司法鉴定中肋骨骨折影像诊断符合率影响因素的研究

张光霞 何 英 杨绍光 韩 蕾 胡甜甜

山东大舜司法鉴定所法医临床办公室,山东济南 250014

法医临床学鉴定是指运用法医临床学知识和技能,通过现场勘验、活体检查、物证检验和书证审查等方式,对法律上有关活体医学问题进行的鉴别和判定。损伤程度、伤残等级(包括人身保险伤残等级评定)、劳动能力鉴定、医疗纠纷等评定均是法医临床学鉴定的重要工作内容,其中肋骨骨折在损伤程度、伤残等级、劳动能力等鉴定工作中均有涉及,而肋骨骨折的准确判断、鉴定一直是法医临床司法鉴定工作的重点、难点,肋骨骨折诊断相关司法鉴定问题的研究一直是法医临床司法鉴定人员和当事人、社会及科研工作者关注的焦点。相关科研人员在肋骨骨折有关的X线摄片(X线)检查、电子计算机断层扫描(computed tomography,CT)、磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)等多种影像学检查方法[1-6]及不同影像学检查方法之间的对比[7-8],影像学检查和复查时机的选择和比较等方面进行了大量的研究[9-10]。根据肋骨骨折诊断的隐匿性、骨折愈合的一般规律及影像学方法的不同特点,采用何种影像检查方法、如何确定复查时间和次数仍是法医临床司法鉴定人员及研究人员今后需持续较长时间探索、研究的重点。本研究选取山东大舜司法鉴定所(本机构)肋骨骨折实际鉴定案例对性别、年龄、损伤方式、伤后影像学检查方式、检查时间、复查次数等情况进行分组及组间差异的统计学分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取本机构2012年1月至2021年12月肋骨骨折伤残鉴定中伤后案情材料和临床诊疗资料完整、影像学检查方法(X线、CT平扫、CT图像后处理技术等)和系统随访(伤后2周内、伤后3~6周、伤后3个月、伤后6个月、伤后1年及以上均进行各项影像学检查)影像资料全面完备的实际案例(共2000例),对性别、年龄、损伤方式、伤后影像学检查方式、检查时间、复查次数等情况进行分组及组间差异的统计学分析。本研究相关资料提取符合医学伦理委员会标准。

1.2 影像学检验方法

1.2.1 检验技术 应使用X线检查(包括肋骨后前位摄片和肋骨右、左前斜位摄片)和多层螺旋CT扫描并图像重组,要求如下:①X线包括肋骨后前位、左前斜位和右前斜位;②CT扫描选择轴位扫描,宜采用骨算法重建,在骨窗下进行阅片观察;③图像后处理技术采用多平面重组(MPR)、最大密度投影(MIP)、容积再现(VR)及曲面重组(CPR)等。

1.2.2 检验时体位 肋骨X线及CT扫描宜在屏气状态下进行,以避免因呼吸运动形成伪影。X线的体位包括肋骨后前位X线和肋骨右、左前斜位摄片,应符合以下要求:①拍摄肋骨后前位X线时,被鉴定人直立于摄片架前,面向影像板或射线接收器,两足分开,头稍后仰并抬高,两肘部弯曲放置于臀部,两臂及肩部尽量内旋,避免肩胛骨影像与肋骨重叠,X线中心线在后前位时对准胸4椎体;②肋骨右、左前斜位摄片时,被鉴定人直立于摄片架前,身体旋转使胸腋部与影像板或射线接收器靠紧并成45°,两足分开,头稍后仰并抬高,两肘部弯曲并将两手背放置于臀部,手臂及肩部尽量内转,X线中心线在前斜位时对准胸3椎体。

1.3 诊断标准

创伤性肋骨骨折的认定规则、创伤性肋骨骨折畸形愈合按照《法医临床影像学检验实施规范》[11]判断、评定。对各分组中每个案例的肋骨骨折情况与对照组(运用X线、CT平扫、CT图像后处理技术,每种影像检查方法分别于伤后2周内、伤后3~6周、伤后3个月、伤后6个月、伤后1年及以上各检查1次,综合认定的肋骨骨折数量、畸形愈合部位等情况)相比较,肋骨骨折数量、部位、畸形愈合情况显示一致的认定为符合,其符合的百分比为符合率(或称准确率)。

1.3.1 创伤性肋骨骨折认定规则 创伤性肋骨骨折的认定,考虑以下情形,全面分析,综合评定:①应有明确胸部创伤史;②应观察疑似肋骨骨折的部位是否相邻、力线是否一致、骨痂形态是否相似以及其与胸壁体表损伤部位是否吻合;③各种影像检验技术之间互相补充、互相印证;④应鉴别CT重组图像是否存在人为、技术或设备因素造成的伪影。

1.3.2 创伤性肋骨骨折畸形愈合认定规则 创伤性肋骨骨折后遗畸形愈合是指肋骨完全性骨折后因断端移位,致愈后对位、对线不佳的情形、包括错合1/3以上以及分离、成角、旋转、重叠、肋骨间骨桥形成或连枷胸等。

1.4 统计学方法

应用SPSS 17.0统计学软件对性别、年龄、损伤方式、伤后影像学检查方式、检查时间、复查次数等进行分类统计,并分别进行组间差异的统计分析,计数资料用[n(%)]表示,行χ2检验,P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

对研究筛选的本鉴定机构2012年1月至2021年12月肋骨骨折伤残鉴定实际案例(每年200例,合计2000例)进行统计分析:男1121例、女879例(性别比为1.28∶1);年龄16~74岁,平均(44.00±21.74)岁。

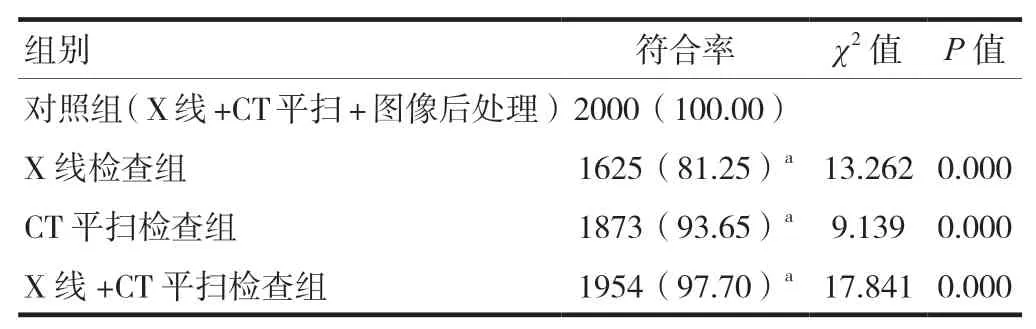

2.1 不同影像学检查方法的肋骨骨折诊断符合率

对2000例案例不同影像学检查方法的肋骨骨折诊断符合情况进行统计,X线检查、CT平扫检查、X线+CT平扫检查方法的符合率均低于对照组(X线+CT平扫+图像后处理进行肋骨骨折的诊断),差异有统计学意义(P均< 0.05)。见表1。

表1 不同影像学检查方式诊断符合率比较(n=2000)

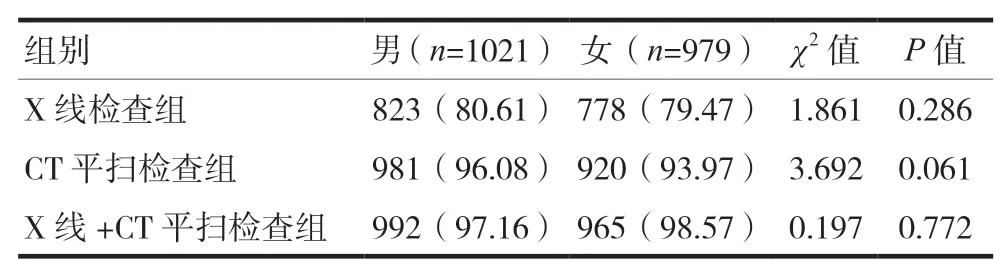

2.2 肋骨骨折诊断符合率的性别差异

对X线检查方式、CT平扫检查方式、X线+CT平扫检查方式分组进行统计分析,各组内男性肋骨骨折诊断符合率与女性比较,差异均无统计学意义(P> 0.05)。见表2。

表2 肋骨骨折符合率的性别差异[n(%)]

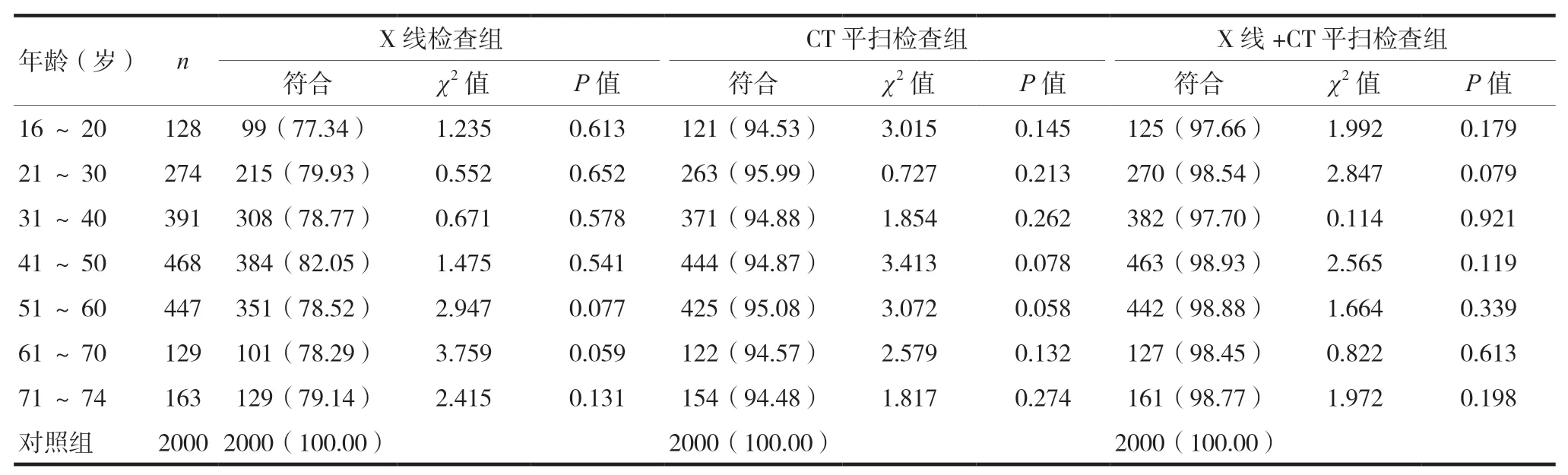

2.3 肋骨骨折诊断符合率的年龄差异

对各年龄段的不同检查方法的肋骨骨折诊断符合情况进行统计分析。X线检查组内,不同年龄段的诊断符合率分别与对照组进行比较,差异均无统计学意义(P> 0.05);CT平扫检查组内,不同年龄段的诊断符合率分别与对照组进行比较,差异均无统计学意义(P> 0.05);X线+CT平扫检查组内,不同年龄段的诊断符合率分别与对照组进行比较,差异均无统计学意义(P> 0.05)。见表3。

表3 肋骨骨折符合率的年龄差异[n(%)]

2.4 肋骨骨折诊断符合率的损伤方式差异

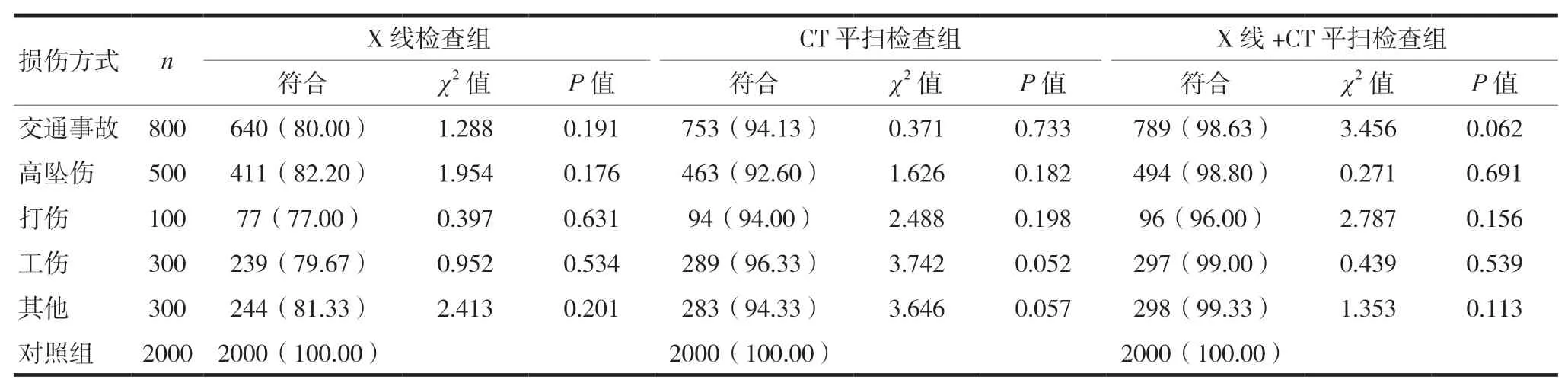

对不同影像学检查方法(X线检查、CT平扫检查、X线+CT平扫检查)组内案例的损伤方式分别进行统计分析,并在同一影像检查方法组内分别对不同损伤方式的肋骨诊断符合率与对照组进行比较,差异均无统计学意义(P> 0.05)。见表4。

表4 肋骨骨折诊断符合率的损伤方式差异[n(%)]

2.5 影像检查次数的肋骨骨折诊断符合率结果

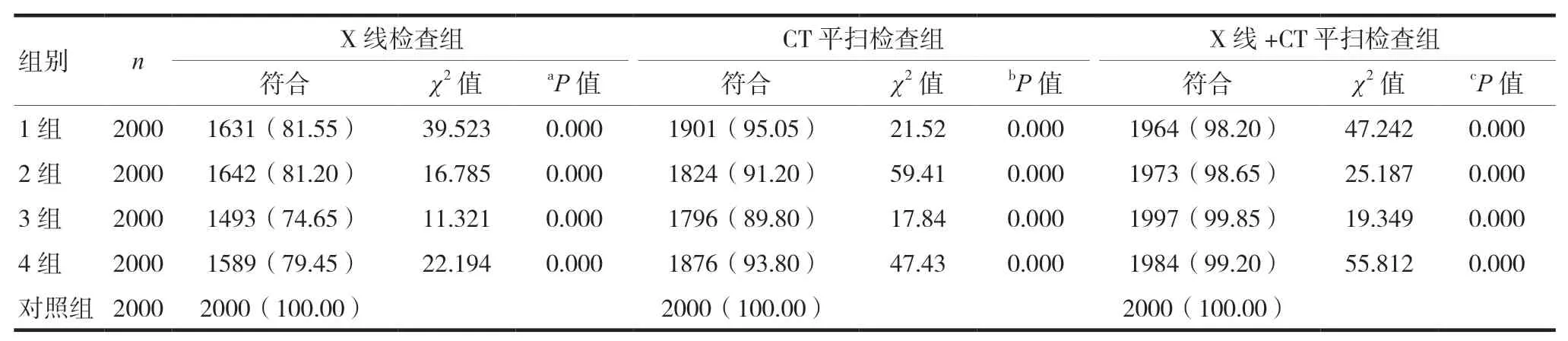

按照影像学检查、复查时间和次数对2000例案例分组:1组(伤后2周内检查1次)、2组(伤后2周内、伤后3~6周各检查1次)、3组(伤后2周内、伤后3~6周、伤后3个月各检查1次)、4组(伤后2周内、伤后3~6周、伤后3个月、伤后6个月各检查1次),对照组(伤后2周内、伤后3~6周、伤后3个月、伤后6个月、伤后1年及以上各检查1次)。对不同影像学检查方法分别进行各复查分组的肋骨骨折诊断符合情况统计分析。对不同影像学检查方法(X线片检查、CT平扫检查、X线片+CT平扫检查)组内的1~4组分别与对照组进行比较,差异均有统计学意义(P< 0.05)。见表5。

表5 不同复查次数肋骨骨折诊断符合率差异[n(%)]

3 讨论

3.1 本研究结果的讨论

本研究对2012年1月至2021年12月本机构肋骨骨折伤残鉴定实际案例(共2000例)的性别、年龄、损伤方式、伤后影像学检查方式、检查时间、复查次数等情况进行分组及组间差异的统计学分析。

3.1.1 肋骨骨折诊断符合率的性别、年龄、损伤方式差异 肋骨骨折是法医临床学鉴定有关的胸部骨折中最常见的损伤。相关研究显示,肋骨骨折的类型、程度除与暴力的性质、大小、作用方式有关外,还与肋骨本身的解剖学特点有关[12]。第1~3肋骨因受锁骨及肩部的保护而不易骨折;第8~10肋骨连接于肋软骨上,有弹性缓冲,也不易折断;第11~12肋骨为浮肋,前端游离,活动度大,更少发生骨折。因此,肋骨骨折一般多发生在第4~7肋骨。此外,儿童的肋骨富有弹性,不易折断,老人的肋骨骨质疏松,脆性较大,容易发生骨折。本研究结果显示肋骨骨折诊断符合率在性别、年龄、损伤方式的组间差异无统计学意义(P> 0.05)。年龄、性别、损伤形成方式等因素对肋骨骨折影像诊断符合率虽无明显影响,但据前述相关研究显示,年龄、性别、损伤形成方式等因素在肋骨骨折数量、程度、类型、治疗方式选择等方面存在一定影响,对肋骨骨折愈合结局(愈合、畸形愈合、愈合延迟、断端硬化不愈合)亦存在一定的影响。

3.1.2 不同影像学检查方法的讨论 对肋骨骨折伤残鉴定中的不同影像学检查方法的诊断符合率进行了统计:X线符合率约为80%、CT平扫符合率约为95%,X线联合CT平扫符合率约为99%;X线、CT平扫、X线+CT平扫检查方式分别与对照组的肋骨骨折诊断符合率相比,组间差异均有统计学意义(P> 0.05)。结果显示,单独使用X线或CT平扫影像学检查方法时肋骨骨折诊断符合率与X线联合CT平扫应用的符合率相比,联合多种影像学检查的符合率明显高于单一影像学检查方法。上述结果与临床相关既往文献报道基本一致[13]。而对使用X线摄片时肋骨骨折诊断符合率仅为80%左右,综合分析,原因可能与肋骨骨折的解剖学特征、X线本身的特性、检查时的摄片体位等因素有关。

3.1.3 复查依从性讨论 X线、CT为临床常规检查及首检影像检查手段,而临床工作中,伤后定期CT及影像随访也是常用发现隐匿性骨折的手段,目前临床治疗影像随访建议一般为伤后2周、伤后1个月、3个月、6个月、1年。

X线影像学检查方法的不同检查时间和次数各分组与对照组比较,差异均有统计学意义(P< 0.05);CT影像学检查方法的不同检查时间和次数各分组与对照组比较,差异均有统计学意义(P< 0.05);X线联合CT影像学检查方法的不同检查时间和次数各组与对照组比较,差异均有统计学意义(P< 0.05)。结果显示,在使用X线影像学检查方法时,伤后2周内、伤后3~6周、伤后3个月、伤后6个月、伤后1年及以上等与肋骨骨折愈合有关的关键时期,提高复查时间、次数的依从性均可明显提高肋骨骨折的诊断符合率;应用CT平扫、X线+CT平扫影像学检查学方法时,提高复查时间和次数的依从性亦均可以明显提高肋骨骨折的诊断符合率。

3.2 肋骨骨折司法鉴定现状

我国现行与肋骨骨折司法鉴定有关的法医临床国家及行业鉴定标准和规范主要包括《人体损伤程度鉴定标准》《人体损伤致残程度分级》《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》《法医临床检验规范》(SF/T 0111-2021)《法医临床影像学检验实施规范》(SF/T 0112-2021)《人身保险伤残评定标准》等。

随着损伤保险、伤后维权意识、治疗愈后需求[14]的不断提高,随着治疗技术手段和理念[15-16]、治疗时机[17]、内固定器材[18]的不断进步,对肋骨骨折全面诊断和治疗的要求、需求在不断增长,对肋骨骨折相关伤残等级等司法鉴定的准确性、全面性要求亦在不断提高。而与肋骨骨折诊断息息相关的影像学检查方法和技术的不断提高是肋骨折诊断、治疗的重要保障。不同影像学检查方法对肋骨骨折的诊断率、符合率的相关研究一直是法医临床,尤其肋骨骨折伤残司法鉴定应用研究的重点和难点。为此法医、影像学、临床医学等相关专业研究人员进行了大量的研究及应用试验,包括3D技术[19]、人工智能[20]、神经网络技术[21]、微创技术[22]、新材料[23]、新理念[24]等对肋骨骨折的诊断治疗相关研究;不同内固定装置、不同材料和不同手术治疗方法对肋骨骨折诊断、治疗、预后的相关研究;肋骨骨折的不同影像学检查技术(X线、CT平扫、CT图像后处理技术、MRI等)及相互间差异的研究等。

3.3 问题及展望

通过本研究进一步证实,每一项技术的运用都具有其最优的适度和一定的限度,因而任何一项影像检查技术都很难完全替代另一项技术,各种影像检查技术之间存在相互补充的作用。在损伤早期、伤后随访中的影像学复查证据的收集、保存是形成全面、客观、完整、连续证据链的基础,对司法鉴定意见及最终应用(调解、法庭审理采纳等)的可信性、证据力具有重要的建设意义。本研究通过对实际鉴定案例的影像学检查方法、检查时间和次数进行统计学分析,以期对鉴定工作者、司法鉴定当事人及相关人员在肋骨骨折鉴定中有关影像学检查相关问题给予一定的指导性帮助,提高当事人、临床一线工作者对伤后影像学检查、复查、系统随访的证据意识。

本研究通过既往多年肋骨骨折司法鉴定实际案例对肋骨骨折鉴定中有关影像学检查相关问题存在指导性帮助,但某些方面仍有一些局限性:首先,研究样本的选取存在一定地域、时间、数量上的局限性;其次,目前我国司法鉴定时机明确规定肋骨骨折司法鉴定在伤后3个月即可以进行,其必然状况为肋骨有关司法鉴定大部分甚至绝大部分的案件在伤后3~6个月即完成了司法鉴定,导致按照临床治疗相关要求进行半年、一年等远期检查机会的丧失,这就对司法鉴定中提高早期肋骨影像学检查(尤其伤后、1个月、3个月时)诊断符合率提出了更高的要求。

综上所述,在肋骨骨折司法鉴定应用中与影像学检查相关的问题仍需要广大法医、临床工作及研究人员继续深入研究,未来仍有较长的路要走;影像学检查有关的检查方式、检查时间、次数及司法鉴定中提高早期肋骨诊断符合率的方法等相关的研究及知识的宣传和普及仍是临床及法医工作者的重要工作内容。