被动丧失控制权的财税处理差异分析及思考

——以房地产开发企业为例

|吴晓钦

近年来房地产行业过热,房产红利已逐渐消退,依靠深化供给侧结构性改革,很多房企为了减少开发风险,开始寻求资质良好的合作伙伴进行项目合作,股权交易便成了常态化的经营模式,不仅可以集中资源共享、提升开发能力,又能分化风险、责任共担。

“因其他投资方增资而导致母公司丧失对其子公司控制权”就是上述股权交易的一种模式,因这种控制权的丧失并非因为母公司处置股权产生,而是因子公司的其他股东增资而导致的被动稀释,因此可称为“因被动稀释丧失对子公司控制权”。由于企业会计准则与税法在制定规范及计量方式等方面的不同,对该业务的处理上也存在较大差异。本文以实务案例为例,探讨该业务模式下的财税处理差异,并就其在实务中运用的意义展开思考。

一、被动丧失控制权的财税处理差异解读

(一)会计处理

《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,分别从个别报表和合并报表对企业股权相关内容进行了修订。《企业会计准则解释第7号》对“因被动稀释丧失对子公司控制权”事项等会计处理进行了补充规范。

1.个别财务报表中,对丧失控制权但仍具有共同控制或重大影响的长期股权投资由成本法核算转换为权益法核算。

2.合并财务报表中,因对原子公司丧失控制权,故不再将其纳入合并范围。

综上:现行准则将“因被动稀释丧失对子公司控制权”但仍能对其实施共同控制或施加重大影响时从成本法转为权益法核算,同时将其差额计入当期损益。这种处理方法将股权被动稀释视同“处置”股权计入当期损益的相关规定,体现了交易的商业实质,与国际会计准则趋同。

(二)税务处理

根据中华人民共和国国务院修订《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等的规定执行。

1.在个别财务报表中,在税务处理上一般不调整该长期股权投资的计税基础,与会计处理上按照新的持股比例确认原子公司因增资扩股而增加净资产的份额会产生财税差异,这种差额属于应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债。

2.在合并财务报表中,在税务处理上长期股权投资的计量基础一般不做调整,与会计处理上在丧失控制权日对剩余股权按照公允价值重新计算,两者会产生财税差异,故剩余股权在丧失控制权日的公允价值与净资产的份额的差额属于应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债。

3.在个别报表中长期股权投资改由权益法后续计量时,税务处理上计量基础并不会做相应调整,与会计处理按应享有被投资单位实现净损益的份额调整长期股权投资的账面价值会产生财税差异,但由于该投资一般认为是长期持有,故不会形成暂时性差异,故不确认递延所得税。

综上:税法上就取得长期股权投资计税基础一般以投资方所实际付出的代价为基础。投资期间因追加或者收回发生投资金额变动情形之外的,投资资产的计税基础一般不做调整。

二、案例分析

(一)案例背景情况

某国有A公司主要从事房地产开发、房地产经纪,企业投资等业务。其全资子公司甲公司以及非关联少数股东乙公司分别以70%和30%股份持有标的项目丙公司股权。

2021年12月23日,乙公司通过向丙公司进行单方面增资64,285.71万元,至此,A公司全资子公司甲公司以及非关联少数股东乙公司分别以49%和51%股份持有标的项目丙公司股权。至此,项目公司丙公司财务报告不再纳入国有A公司合并报表范(见表1)。

表1 丙公司股权结构变动情况表 单位:人民币万元

以2021年9月30日为基准日,丙公司评估价值为148,617.15 万元,据此作为甲乙双方确认本次增资事项的交易价格(见表2)。

表2 资产评估表 单位:人民币万元

2021年12月,甲公司与乙公司签订增资协议,协议明确丙公司股权评估日至处置日期间实现的损益由甲公司享有,转让日后A公司及其全资子公司甲公司不再对其实施控制,其报表不再纳入合并范围。

以2021年12月23日为基准日,甲公司就持有丙公司剩余49%股权公允价值为101,310.51万元,即按照丙公司股东全部权益价值为206,756.15万元的49%确认。

上述事项业经甲公司内部决策审议通过,相应的审计、评估已履行国资备案程序,经上海联合产权交易所履行协议转让程序后完成增资事项。丙公司当年度股东权益变动情况如下(见表3)。

表3 股东权益变动情况表 单位:人民币万元

(二)财税差异分析

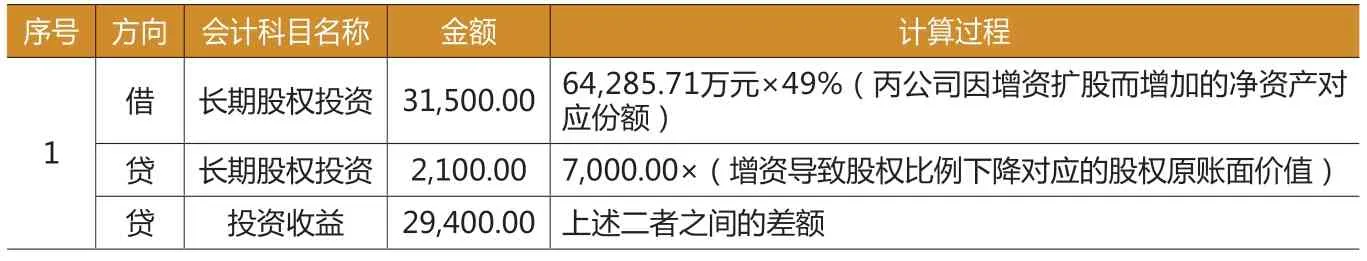

1.在个别报表中的视同股权转让的会计处理(见表4)。

表4 会计处理科目图示 单位:人民币万元

税务处理:税法上长期股权投资的计税基础仍按初始投资成本确认,不做调整,与长期股权投资账面余额36,400.00万元(7,000.00万元-2,100.00万元+31,500.00万元),两者形成的差额29,400.00万元属于应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债7,350.00万元(29,400.00万元*25%)。

2.在个别报表中对剩余股权转为权益法后续计量(见表5)。

表5 会计处理科目图示 单位:人民币万元

税务处理:考虑到持有目的一般为非短期持有行为,税法上长期股权投资计税基础通常保持不变,但长期股权投资账面价值是根据投资持有期间所持股权比例计算应享有被投资企业的净资产变动进行调整的,由此产生差异。

综上:本次增资完成后,在个别报表中所确认的长期股权投资余额为50,757.00万元(103,585.71万元×4 9%);投资收益合计为53,067.00万元,其中:权益法核算确认投资收益14,357.00万元、“稀释股权”产生投资收益29,400.00万元。“稀释”股权产生的时间性差异29,400.00万元,对应递延所得税负债7,350.00万元(29,400.00万元*25%)。

3.在合并报表中剩余股权重估的会计处理(见表6)。

表6 会计处理科目图示 单位:人民币万元

税务处理:合并报表中剩余股权在丧失控制日按照公允价值重新计算确认金额101,310.51万元,与按照丙公司账面净资产的份额确认金额50,757.00万元所形成的差额50,553.51万元,属于应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债12,638.38万元(50,553.51万元*25%)

4.因子公司于2021年12月23日处置,因此在合并报表中应确认期初(2021年1月1日)至处置日(2021年12月23日)期间确认的损益对应的持股比例部分的会计处理(见表7)。

表7 会计处理科目图示 单位:人民币万元

税务处理:股权被动“稀释”,在合并上将丧失控制权日前享有的累计投资收益(2 1%股权对应部分)确认处置投资收益,在税法上不作处理。

5.在合并报表中在处置日前确认抵消少数股东损益的会计处理(见表8)。

表8 会计处理科目图示 单位:人民币万元

税务处理:股权被动“稀释”前,在合并上按照原享有持股比例部分的累计投资收益进行抵消,并还原少数股东享有部分,在税法上不作处理。

综上:在丧失控制权日A公司对丙公司持有49%股权对应的长期股权投资余额为101,310.51万元,(丙公司评估价值206,756.15万元×49%);投资收益合计确认金额为73,800.51万元,其中公允价值重估产生的投资收益为50,553.51万元,“稀释股权”产生的处置收益为23,247.00万元。递延所得税负债合计确认19,988.38万元,其中个别报表确认7,350.00万元,合并报表确认12,638.38万元。

(三)案例总结与思考

上述案例所涉股权处置后的剩余价值视同新取得一项新的长期股权投资,其价值按照在丧失控制日丙公司公允价值的份额确定。在实际运用中交易价格是否公允至关重要。一旦日后丙公司经营困难或是将来经营业绩达不到预期,致使长期股权投资存在减值的风险。实践中也不乏公司相关利益者为了达到粉饰甚至虚构公司经营业绩的效果,或将公司利益输送给指定第三方为目的导致的交易价格不公允。其结果对国有企业而言造成国有资产流失,对上市公司而言损害少数股东的权益,其行为也是违背了准则的初衷。

三、被动丧失控制权业务的现实意义

(一)相较一般股权转让的财会差异及税收筹划

该交易方式与一般股权转让产生的结果相似,但财税上仍有一定差异,其中:

1.与一般股权转让相比的会计处理差异。与“处置子公司部分股权”采用的会计处理原则有着近似的效果,都是“视同股权处置”,会产生投资收益。但区别在于两者“处置”产生的投资收益中收益的来源不一样:前者“处置”是按照股权被稀释确认的,因其他投资方增资而增加的净资产变动以及稀释后持股比例确认的份额,而后者取得的通常是以现金、非现金资产等形式的股权转让对价。

2.与一般股权转让的税法处理差异。“处置子公司部分股权”产生的投资收益是按照“财产转让所得”征收所得税,股权转让后的长期股权投资的计税基础是按照股权转让后的比例做相应调整。因此,该业务下产生的即时处置收益的同时产生纳税义务,须缴纳企业所得税。两者计税基础相同,未产生应纳税暂时性差异。但"因被动稀释丧失对子公司控制权"中原股东持有的长期股权投资计税基础不变。根据所得税法相关规定:股东新投入的资本金属于股东投资行为,所形成的是对被投资企业增加的实收资本和资本公积,而非原股东取得企业所得税应税收入。因此,该业务下会计处理的账面价值和税法计税基础不同,会产生相应的应纳税暂时性差异(递延所得税负债)。

综上:相较一般股权转让而言,该方法可以减轻公司税务负担,从一定程度上缓解企业资金压力。

(二)采用“因被动稀释丧失对子公司控制权”方式可提高操作效率

根据《企业国有资产交易监督管理办法》等的相关规定,国有股权转让须符合等价有偿和公开公平公正的原则,且必须履行相应的转让程序,一般包含:(1)根据企业内部管理制度进行审议。(2)根据企业产权转让管理等相关制度,经相应审批管理权限的出资人审批或备案。(3)清产核资,委托具有相应资质的第三方进行整体审计、资产评估。(4)标的股权挂牌公告及信息披露,其中正式披露信息时间不得少于20个工作日。(5)签署并履行转让协议。此外,上述办法对企业增资等特殊事项也做了相应的补充规定,其中就企业原股东单方面增资明确了适用非公开协议方式,因此除参照上述一般转让程序外,公告期的时间要求缩短为不少于5个工作日。

如本文案例所述,该股权转让系原股东之间进行,且符合上述文件关于增资的相关规定,该行为即可通过协议转让方式,且在产交所挂牌时间为不少于5个工作日即可,大大缩短转让流程,节约了交易的成本,从而达到高效优化国有资本布局,进一步提高国有资产交易效率,尤其是增强国家出资企业内部重组整合的效果。

(三)股权转让后房产合作经营中的财务管控

近年来,随着房地产行业政策性红利逐渐减少的大环境下,越来越多的房企选择合作经营的开发模式,这种业务模式不仅体现了共同投资、共同经营,也体现了风险共担、利益共享。在建立这样的契约基础上的合作开发模式,无论投资方是否对合作项目操盘与否,都应对如下几方面进行财务管控,其中:

1.成本管控。房地产开发成本一般包括项目开发阶段的建造成本支出,及后续运营发生的营销费用、管理费用等支出。房产合作项目的参与各方都应了解项目成本总体概算,通过项目总投资动态成本偏差分析,项目资金计划执行情况等来进行成本管控,通过约定项目公司据实列支费用支出的额度上限及超额度的审批流程控制费用管控。

2.资金管控。资金管理主要集中在开发贷款、按揭回款、资金监管和资金返还四方面。主要包括但不限于以下几点:(1)合作各方可约定项目开发资金优先通过对外融资解决,其次股东各方按其持股比例投入补足资金,融资利息由项目公司自行承担等。(2)合作项目非操盘方,也应在投资协议有所约定相关资金监管的要求。(3)房地产预售资金监管的特殊性,合作各方都应关注资金返还的各地政策,尽可能提高资金回笼效率。(4)投资款返还、利润分配应协议约定。特殊情况亦可采取一事一议的决策方式进行。

3.僵局处理。鉴于房产合作开发的特殊性,对于投资合作协议、项目公司董事会或股东会会议无法达成一致的事项进行了特殊约定及处理,即项目公司出现僵局情况时,任何一方都可以有权委托第三方对项目公司进行审计、评估,另一方股东应该配合。可通过协商收购、强制收购等方式建立退出机制,从而解决合作项目的僵局情况。

综上所述,本案所述业务所涉及的财税差异主要体现在:因少数股东单方面增资导致原控股股东由成本法改为权益法的,股权“稀释”部分视为股权处置及剩余股权的计量这两部分,其账面价值与计税基础不同而做相应的财税处理。同时,这种股权交易模式较一般股权转让虽没有显著的节税效益,但可以递延纳税且交易流程相对简化, 在现实中仍具有一定现实意义值得借鉴。此外考虑到房地产项目合作开发的特殊性,选用该交易模式后续合作中采用必要的财务管控才能保证合作各方利益共享、风险共担的投资初衷。