铝箔包裹法去除青铜器粉状锈的研究

李振兴, 李建文, 齐迎萍, 冯绍彬

(郑州博物馆,河南 郑州 450007)

中国古代青铜器是中国古代文明的重要组成部分,具有极高的历史、艺术和科学价值,在世界文化艺术史上占有重要的地位[1-2]。但是经过漫长岁月的侵蚀后,由于受到自身材质、埋藏环境以及出土后周围自然环境的影响,古代青铜器均遭受到不同程度的腐蚀破坏,形成了各种类型的腐蚀产物。这些腐蚀产物大致可以分为两类[3-4]:一类是无害锈,大部分锈都属此类,这类锈古色古香,增加了器物的美感与历史厚重感。其特点是锈层坚硬、稳定,结构致密,不仅对器物无害,而且起到一定的保护作用,在一般的保护处理过程中主张保留。另一类是有害锈,也就是常说的“粉状锈”[5-6]。这种锈为浅绿白色,含有氯,结构疏松,性质不稳定。它能使青铜器鼓包、穿孔,短时间内基体锈蚀风化,对器物有毁灭性的破坏作用。另外,这种锈还具有传染性,能够在青铜器之间相互传播。因此,在保护过程中应尽可能将有害锈去除或转化[7-10]。

目前去除有害锈的方法主要有倍半碳酸钠法、氧化银封闭法、过氧化氢氧化封闭法、锌粉转化法、铝箔包覆法等[11-20]。这些方法各有特点与不足,在实际工作中要根据具体情况进行选择。倍半碳酸钠法是比较常用的方法,但是其处理周期过长,观测不到反应现象,而且器物长时间浸泡后表面容易变色。氧化银封闭法适用于小面积、局部斑点的处理,大面积的有害锈不适合此法,而且氧化银相对昂贵。过氧化氢是一种强氧化剂,尽管处理过程采用较低的浓度,但多少会给器物表面带来一定的影响。锌粉转化法适用于去除铜器铭文周围的有害锈,大面积的锈蚀则不适合。铝箔包裹法使用的材料无毒无害,反应过程易于观察,本文重点对这一方法进行试验性应用研究。

1 实验

1.1 样品

样品为馆藏三级文物──战国时期的弦纹铜銮(见图1),1959年由郑州博物馆从郑州重型机械厂收集而来,是目前正在进行的郑州博物馆馆藏青铜器保护修复项目中的30件(套)之一。该器物上部为扁圆形铃(内有弹丸),铃上有辐射状镂孔,下部为长方形座,座的四面各有2个钉孔,正背两面各有5道弦纹,锈蚀严重。

图1 弦纹铜銮Figure 1 Copper luanling (a kind of bell) with bow string pattern

1.2 试验方法

使用手术刀将覆盖在器物上的粉状锈清除,取适量琼脂粉加蒸馏水拌成糊状,均匀涂敷于器物表面,然后包覆一层铝箔,常温下观察铝箔变化。一段时间后部分铝箔表面出现黑洞,重复以上处理,直至铝箔保持原状,不再发生反应为止。

1.3 表面形貌观察与成分分析

研究对象:铜銮表面的粉状锈,铝箔和琼脂粉两种原材料,以及黑洞处脱落的铝箔表面。

仪器:JEOL JSM-IT500型扫描电镜及其一体化能谱仪,KEYENCE VHX-6000型数码显微镜。

1.4 物相结构分析

采用Bruker D8型X射线衍射仪对粉状锈和脱落的铝箔进行物相结构分析。

2 结果与讨论

2.1 粉状锈的成分分析

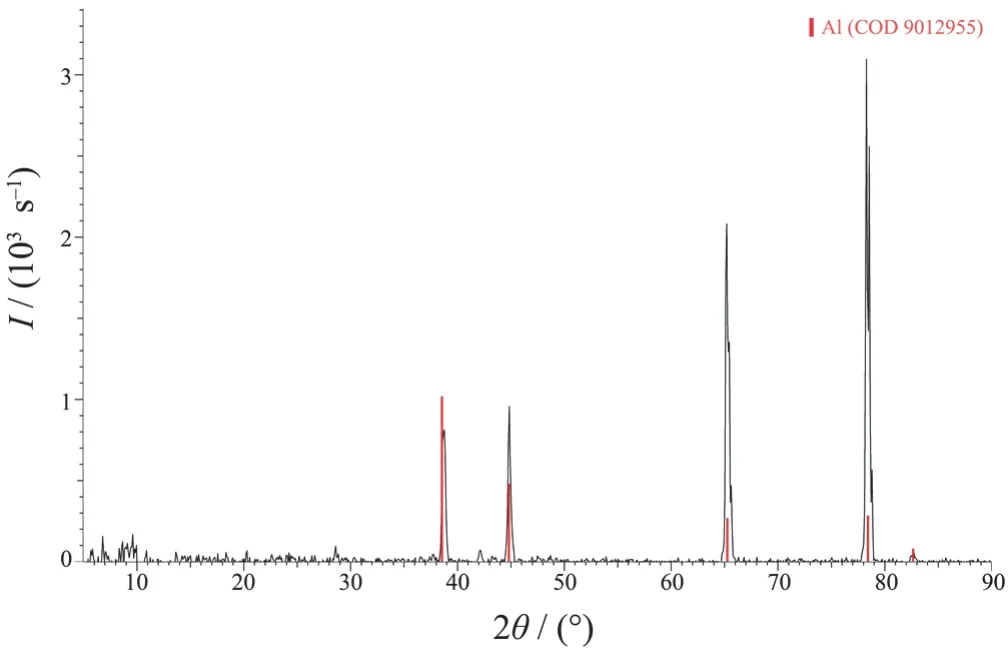

分别取铜銮上、下部各一处位置的粉状锈进行成分分析和物相分析。从表1可以看出,两处的粉状锈中均检测到了氯。图2所示的XRD分析结果表明:铜銮表面的浅绿色粉状锈主要是氯铜矿和副氯铜矿[Cu2(OH)3Cl],并含有少量赤铜矿(Cu2O)。该文物在保护修复前,应先进行脱氯处理。

表1 铜銮不同位置上的粉状锈的成分分析结果Table 1 Composition analysis results of powdery rust sampled from different parts of the copper luanling

图2 铜銮上部(a)和下部(b)粉状锈的X射线衍射谱图Figure 2 X-ray diffraction patterns of powdery rust in upper part (a) and lower part (b) of the copper luanling

2.2 铝箔和琼脂粉的形貌与成分分析

为对比测试结果,试验前首先观察了铝箔和琼脂粉的微观形貌,结果见图3。铝箔的成分分析结果(以质量分数计,后同)为:C 11.55%,O 1.80%,Na 0.15%,Al 85.88%,Fe 0.62%。琼脂粉的成分分析结果为:C 68.58%,O 29.19%,Na 0.99%,Al 0.10%,S 0.62%,Ca 0.33%,Mg 0.19%。

图3 铝箔(a)和琼脂粉(b)的微观形貌Figure 3 Microscopic morphologies of aluminum foil (a) and agar powder (b)

2.3 铝箔包裹试验现象与结果分析

为便于操作,此次包裹试验分为2个部分来完成。首先将弦纹铜銮下半部包裹上一层铝箔,放置在空气中,铝箔表面很快开始出现黑色麻点,随着反应的进行,麻点越变越大,逐渐形成大面积的黑洞,从原铝箔上脱落下来。与此同时,做空白试验,即用铝箔直接包裹琼脂粉。第一次包裹的持续时间为7 h。

从图4可以看出,铜銮表面经机械除锈、铝箔包裹琼脂粉后,之前明显存在的浅白绿色粉状锈不见了,其他部位则变化不大,肉眼看不出明显的差别。而在铝箔只包裹琼脂粉的空白试验中,表面没有变化,没有出现黑色麻点,说明两者没有发生反应。

图4 试验过程的照片Figure 4 Photos showing the test process

从表3可以看出,包裹7 h后,脱落的铝箔反面检测到了氯和铜的存在,而且铜的含量较高。琼脂粉表面也检测到了氯,部分区域还测到少许的铜。图5的XRD谱图上没有氯、铜等相关的衍射峰出现,一方面可能是因为目标产物浓度太低,峰强度太弱;另一方面可能是目标产物的结晶度不高。具体原因需要更深入细致的研究。

图5 脱落的铝箔反面的X射线衍射谱图Figure 5 X-ray diffraction pattern of the reverse side of the exfoliated aluminum foil

琼脂粉经蒸馏水拌匀涂覆在青铜器表面,再用铝箔包裹住铜器,在器物表面制造了一个相对高湿的环境,使铜器表面与铝箔之间有效接触。在有氯化亚铜存在的地方便会起反应,铝被氧化成氯化铝,在反应处形成黑洞,同时氯化亚铜被还原为金属铜。相关化学反应式为:3CuCl + Al → AlCl3+ 3Cu。随着反应的进行,氯化亚铜的量越来越少,当包裹的铝箔表面无麻点、无变化时,说明除氯完成。

表2 包裹铝箔7 h后脱落的铝箔反面和琼脂粉的成分分析结果Table 2 Composition analysis results of the reverse side of exfoliated aluminum foil and agar powder after 7 hours of wrapping

3 结论

铝箔包裹琼脂粉的方法由于反应过程可观察,反应终点易判断,适合体型较小、形状较规则的器物表面粉状锈的去除,处理时间因不同的器物及其腐蚀情况而异。器物保护修复完成后的存放环境很重要,一定要注意对保存环境的控制。对文物的持续性维护保养一般要求温度在18 ~ 24 °C之间,相对湿度小于40%,避免与有害气体接触,并控制在无氯环境中。