基于知识图谱的国内村落文化景观研究现状和趋势

——以CNKI数据为对象

杨泽 黄勇智 梁燕敏

(桂林理工大学,广西 桂林 541006)

中国是世界范围内村落文化景观遗产的富集区,然而随着城镇化建设、旅游开发以及人们保护意识淡薄和方法偏失等使中国的许多村落文化景观遗产正处在退化和异变的边缘,传统村落中的宝贵财富正在逐渐消失[1]。近年来,随着国家的重视和政策的帮扶,传统村落逐渐成为了社会各界关注的热点之一,围绕着传统村落保护和发展的研究和实践层出不穷。作为传统村落领域研究中一个重要方向的村落文化景观遗产,也受到了一些学者的关注和研究,焕发了新的生机,成果丰厚。本文通过查阅之前学者的相关研究,收集了大量资料,以中国知网中收录的期刊、学位论文为对象,运用文献分析方法和可视化软件Citespace为手段研究其现状,科学、客观地捕捉村落文化景观的相关研究热点和发展动态,为后续的研究提供可参考依据,也可为进一步深入研究传统村落提供帮助。

1 村落文化景观文献统计数据的研究和整理

以中国知网作为文献检索来源,将其收录的学术期刊和学位论文作为核心数据库,进行高级检索,将村落文化景观及其与之密切联系的传统村落、地域文化、乡村、聚落、聚落景观、传统村落保护等作为检索词,以“主题”为检索路径进行并含检索。随后,将检索时间跨度设置为1990—2020年间的30年,再次进行筛选,共获得253篇学术期刊和29篇学术论文。其中,学术期刊方面包括47篇北大核心、10篇南大核心和1篇EI索引论文,总体来说,发文以普通期刊为主。此外,中国知网中关于村落文化景观的研究最早开始于20世纪90年代后期,但经过深入研究发现,中国关于村落文化景观的研究实际早于这个时期,但由于那时网络尚未普及,早期的文章并未被中国知网收录,在此不做过多探讨。

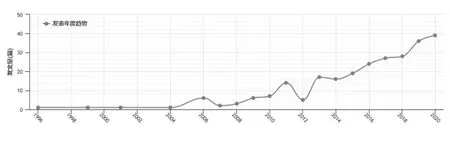

1.1 研究文献数量年度分布分析

从图1相关论文发表年份和数量的统计分析来看,2004年之前中国村落文化景观的相关研究发文量很少,线性趋势表现基本持平;2004年之后发文量开始缓慢提升,到了2012年之后发文量逐年大量稳定增加。因此,将2004年和2012年作为两个节点,把中国村落文化景观的研究大致分为3个阶段。

图1 文献发布量及时间线

第一阶段:1995—2004年,这一时期关于村落文化景观的相关研究仅有少数学者进行了探讨,是该领域研究发展的初级阶段。

第二阶段:2004—2012年,从2004年开始村落文化景观的相关研究开始增多,线性趋势虽然呈波浪起伏状,但总体趋势呈现上升态势。2008年,UENSCO在贵州召开了村落文化景观保护发展的国际学术会议,明确将古村落作为文化景观遗产的一种类型,并命名为村落文化景观,这一重要会议的成功举办使我国村落文化景观的研究进入了一个新阶段。

第三阶段:2012—2020年,2012年是关于传统村落研究的重要一年,这一年传统村落保护委员会正式将“古村落”命名为“传统村落”,社会各界对于传统村落的保护和发展开始愈加关注,学界对于传统村落的关注使村落文化景观的研究也相继增多;同时,伴随中国学术的发展,相关研究也必然随之增加。

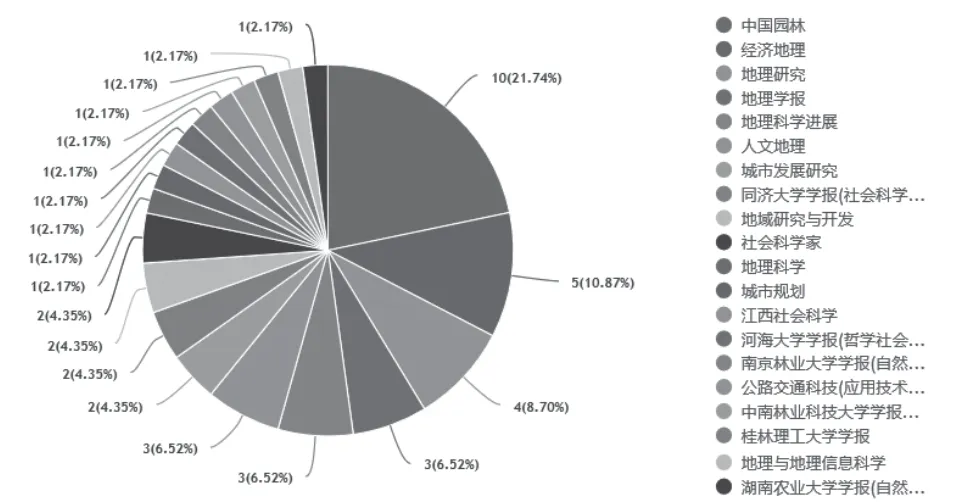

1.2 研究文献发表期刊分析

通过图2关于村落文化景观学术期刊论文的来源可看出,近30年来论文发表数量排在前十的期刊有:《中国园林》《经济地理》《地理研究》《地理学报》《地理科学进展》《人文地理》《城市发展研究》《同济大学学报(社会科学版)》《地域研究与开发》《社会科学家》,这些期刊为风景园林学科、历史地理学科、城乡规划学科和社会科学综合类的主流期刊,在进行该领域研究和投稿时可以关注这些期刊。

图2 来源期刊分布

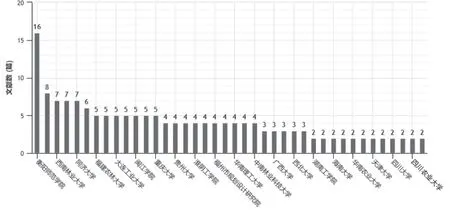

1.3 相关研究作者及机构分析

对相关文献进行所属作者和机构的数据分析得出图3、图4,全国各地的各大高校是村落文化景观研究的重要平台,还有少数的设计研究院,这些高校依托自身的地理优势和资源优势分别对各类村落文化景观进行研究,其中较为活跃的有衡阳师范学院、西南林业大学、同济大学、福建农林大学等。同时,围绕高校衍生出了一大批学者,如以刘沛林为代表的衡阳师范学院的一批学者是该领域中重要的研究团队,还有同济大学的王云才团队,清华大学的党安荣、杨宇亮团队,重庆大学的李和平、肖竞团队,华南理工大学的肖大威团队等。此外,还有一些学术个体,如贵州省文物考古研究所的吴小华、中央民族大学的刘艺兰、桂林理工大学吴忠军等[2]。

图3 作者合作共现图谱

图4 机构发文量分布

1.4 领域研究热点及发展

将253篇期刊论文进行关键词分析,关键词可以揭示文章内容的主要方向和核心观点,利用Citespace软件中关键词路径计算法,计算出关键词的共现频率和中心度,绘制出关键词共现图谱,可以有效展现出村落文化景观研究的热点和知识结构[3]。由图5可知,传统村落、村落文化景观、文化景观、传统聚落、乡村文化景观、地域文化景观、地域文化、风景园林、保护、发展、新农村建设等关键词出现的频率较高,围绕着每一个高频关键词,又分别衍生了大量的中低频关键词,形成了密集的联系网。

图5 关键词共现

在计算出关键词共现的基础上,进行聚类操作,制作出关键词聚类图谱,就是将关联性较强的关键词网络组成一个大类,用不同的颜色进行类别区分,可以观察出研究领域包括哪些方面的内容。图6中显示了12个关键词聚类,包括#1文化景观、#6村落文化景观、#5传统村落、#3乡村振兴、#9保护利用、#10乡村文化、#4地域文化等,将每个聚类所包含的代表性关键词进行出现频次和高频使用年份统计,发现村落文化景观的相关研究主要集中在乡土环境、村落景观、景观演变、地域特色等方向,多涉及社会学、民族学、地理学、历史学、人类学等方面的内容,此外还集中在新农村建设、保护发展、景观设计等方向,与风景园林学和城乡规划学等紧密联系。

图6 关键词聚类

关键词时区图谱反映研究热点随时间变化的情况,图中关键词所属的圆形越大,则代表着相应的词频越高,见图7。20世纪90年代早期知网上开始出现文化景观的研究,随后在90年代中后期逐渐产生了乡村文化景观和村落文化景观的研究,这一时期多是关于村落文化景观概念的探讨,2000年以后对其类型、构成、特征的研究开始出现,还有对某古村落文化景观遗产内容的探讨,研究内容较为单一。2005年后,国家提出新农村建设,之后很长一段时间内促进了传统聚落、文化遗产、地域文化、景观保护、可持续发展、景观基因等方向的研究。2012年之后传统村落研究热兴起,乡村景观、美丽乡村、城镇化、地域文化景观成为新的研究热点。2017年习近平总书记提出乡村振兴战略,乡村振兴成为村落文化景观相关领域研究的重点。

图7 关键词时区

关键词时间线图谱将某一聚类内的关键词按照时间顺序排列在同一条水平线上,主要体现聚类内部各研究内容的相互联系与影响,也可通过图形大小体现研究强度,见图8。研究发现20世纪90年代早期,#1文化景观聚类中最早出现了研究热点,并且与后续的研究紧密联系;#0乡村文化景观和#6村落文化景观分别出现于20世纪90年代晚期和21世纪初,研究较为均衡,每隔一段时间会出现新的研究热点,其中,遗产保护、发展都是二者近年来研究的热点;#3乡村振兴中村落的开发和利用是研究热点;#5传统村落中保护与更新是研究热点[4]。

图8 关键词时间线

1.5 总结分析

结合知识图谱和文献分析可知,村落文化景观是传统村落的重要组成部分,是传统村落的重要文化景观遗产,对其展开研究并进行保护利用有利于深入了解传统村落,有利于推进实现乡村振兴;文化景观是一种综合性的遗产,所含内容丰富,对其研究涉及到地理学、风景园林学、建筑学、规划学、社会学等多个学科领域。村落文化景观作为文化景观遗产的一种类型,了解村落文化景观首先要了解文化景观及其与之的关系。近30年来中国村落文化景观的研究主要集中在村落文化景观的内涵、构成、特征、演化、保护与发展等方面。综上所述,将村落文化景观的研究归纳为两个方面:文化景观与村落文化景观的发展与演进,以及包括村落文化景观的内涵与构成、特征与演变、保护与发展等主题的专题性研究。

2 文化景观和村落文化景观的关系及演进

2.1 文化景观的概念及类型

文化景观是指自然界中罕见的、人类无法复制的、具有重要人文价值的景观遗产,作为世界遗产中一种新的类型,其具有全人类公认的价值属性,被称为历史文化背景下人与自然和谐共处的典型体现[5]。1992年,联合国教科文组织公布了《世界遗产保护实施操作指南》,将文化景观分为人工景观、衍生景观和系统景观3类。美国NPS根据文化景观的特点,将其分为4种类型:文化人类学景观、历史设计景观、历史地方景观和历史场所景观。文化景观概念引入中国后,相关学者根据我国的实际情况对文化景观类型进行了重新划分。有学者提出,我国文化景观遗产可分为村落文化景观、城市文化景观、工业文化景观、牧场文化景观、工程文化景观、宗教文化景观等[6]。李和平等[7]结合文化景观的特点,将中国文化景观分为设计景观、遗址景观、场所景观、聚落景观和区域景观5种类型,这是研究领域内较为认可的文化景观类型定义。

2.2 国内外村落文化景观的发展

早在20世纪50年代,欧洲关于村落文化景观的研究已经开始,以英、法、德等国为首的研究团队在研究村落文化景观保护时,高度注重村落的生态学功能,将更多的经济、社会、文化解释与景观生态学的研究相结合,强调村落景观的文化意义,同时更加关注景观中“人”的存在意义。为了统合景观地理学中多学科交叉的特点,采用最先进的科学技术和研究方法,大大提高理论和实用价值,在世界农业经济发展和保护村文化景观遗产方面发挥了积极作用[8]。

与欧洲国家相比,中国村落文化景观的研究起步相对较晚,是在吸取了国外研究经验的基础上基于中国传统村落的相关研究逐渐发展起来的。从20世纪80年代开始,以冯骥才、阮仪三、俞孔坚、朱光亚、刘沛林还有云南大学师生为代表的众多学者从不同角度探讨了古村落、乡土景观、聚落景观、地域文化、少数民居村寨的保护,对我国村落文化景观的研究具有重要的指导意义和参考价值。1990年代开始,村落文化景观的研究开始出现,这时的研究相对较少,在随后的几年里研究逐渐增多。以刘之浩、金其铭、朱光文、杜晓帆、刘沛林、邓运员、申秀英、何金廖为代表的多位学者分别从多个角度对村落文化景观进行了探讨。

3 村落文化景观的专题性研究

3.1 村落文化景观内涵的探讨

村落文化景观是自然与人长期互动的共同遗产,是一种重要的文化景观现象,它反映了乡村社会的智慧和民族文化的多样性,不同于人工景观、遗址景观和农业景观,没有明显的人类改造迹象[9]。中国村落文化景观遗产数量众多,梳理其类型是研究开展的第一步;刘之浩等[10]是较早对村落文化景观进行分类的学者,他们将聚落形态和土地利用方式作为村落文化景观分类的核心,制定了定性和定量的分类指标。欧阳勇锋等[11]考虑到国家和产业的发展情况,担心村落文化景观会被城镇化浪潮所破坏,提出了创建城镇级别村落文化景观列表的提案,将中国村落文化景观分为物质景观和非物质景观两类。张冬宁[12]根据传统村落的类型和所处自然环境,认为村落文化景观的分类应将地理、价值、文化因素作为考量的标准,将中国村落文化景观大概划分为传统农耕类、西南民俗文化类和多元山水田园类,但也指出一些在特殊因素影响下形成的村落文化景观不能将此作为划分的标准。

3.2 村落文化景观构成的探讨

自村落文化景观的概念在国内形成后,各路学者纷纷对村落文化景观的构成展开研究,大致形成了物质和非物质的两大构成体系。杨宇亮等[13]认为村落文化景观是在“有形”和“无形”两种因素作用下形成的,其构成体系包括自然环境、物质实体和文化氛围,并以云南白族传统村落诺邓村进行了实例研究。吴小华[14]从属性特征出发对村落文化景观的构成进行了分类,将其划分为自然因素与人为因素,同时将文化定义为非物质层面的存在;自然因素显而易见是物质世界自然生成的东西,而人为因素包括建筑、道路、农业、公共设施、专用设施,非物质因素包括历史、宗教信仰、民族、服饰、语言文字、传统工艺。单霁翔[15]根据具体村落文化景观的特点,把村文化景观的构成分为在自然基础之上的硬质和柔和元素。李和平等[7]用演绎的方法,分析了村落文化景观的物质形态和文化意义,把村落文化景观要素分成了“物质”和“价值”两个系统,物质系统包括行为、建筑实体、聚落空间、生态环境,价值系统包括人文属性、精神世界和物质形式生产,并认为所有种类的文化景观都由这二者构成。

3.3 村落文化景观特征的探讨

中国幅员辽阔、地大物博,多民族的文化体系在不同的地域下繁衍生息,最终形成了特征各异的村落文化景观。村落文化景观是传统村落地方性历史文化的积累和体现,从时间、空间、文化的时空维度来说,以原真性为主导的地域文化特色是其最为显著的特征。

张浩等[16]以村落文化景观演变因素作为切入点,剖析了西河古镇的古徽州文化和水乡商贾文化,认为其村落文化景观特征表现在水运交通所催生的商贸文化、圩田围绕且立于圩堤的聚落景观、徽商文化浸染的建筑空间、与聚落共生的民风民俗活动等4个方面。吴隽宇等[17]以福建省河坑村的客家土楼建筑群为例,分析其自然景观,认为河坑村土楼群文化景观的特点是:完整独立的景观风格、自然环境与聚落场所的和谐融合、传统农业的生态智慧、非物质文化景观资源丰富4个方面。甘晓璟[18]从聚落形态、建筑实体和侗族人精神世界等几个方面对平岩村进行分析,将其村落文化景观特征定义为顺应自然的地域性和文化主导的民族性两个方面,是研究侗族传统村落和侗族文化的典型案例。李天依等[19]深入分析了宗教文化对于藏族传统村落文化景观特征形成的影响,认为小街子镇的村落文化景观有以下特征,分别是鲜明性、宗教统治性、逻辑整体性、韧性、符号化等几个特征,受宗教文化影响的传统村落文化景观都有此鲜明表现。

3.4 村落文化景观演变的探讨

近年来,随着“新文化景观要素”的不断融入,村落文化景观内部结构开始发生变化,村落文化景观的原真性和完整性遭到破坏,引起研究者的高度关注。总的来说,城镇化建设是导致村落文化景观变迁的主要驱动因素,乡村发展必然会给村落文化景观带来不同程度的影响,研究村落文化景观的变迁对于传统村落保护具有重要意义。

孙艺惠等[20]认为中国村落文化景观的变迁主要表现在以下几个方面:破碎化和孤岛化、边缘化趋势和景观废弃、城市化发展导致景观结构演变、旅游业发展带来的景观冲击,对变迁类型进行了划分。辜婧玲等[21]分析了郪江古镇文化景观特征的演变后,认为主要原因是受内在和外在两种因素的影响,将外在因素归纳为工业化对自然环境的破坏、城镇化对形态风貌的影响、全球化带来的文化冲击;内在影响因素是旅游开发的机遇和挑战、内部结构的功能性衰退和物质性老化,她并不认为村落文化景观的消失是单纯外在因素的影响,而是二者结合之下的文化景观特征性退化。吴忠军等[22]以苗族村落勾滩屯为例,在进行实地调研后收集了大量数据,结合工科算法运用结构工程软件AMOS分析和检验影响当地景观变迁的因素,认为外在和内在因素的相互作用对沟滩屯村落文化景观变迁产生了重要影响,找到了旅游发展和村落文化景观变迁之间的微妙关系。房艳刚等[23]以新农村建设为背景研究中原耕读文化类村落文化景观峪口村,发现其村落文化景观的发展在过去30年中经历了3个不同的阶段,代表了中国广大农耕类村落文化景观的发展现状。认为是受城镇化、社会开发、国家政策的影响,由人口、社会、经济、文化的变化引起的。

3.5 村落文化景观保护和发展的探讨

当下,学术界对于村落文化景观的研究大多致力于保护和发展策略的探讨,这与中国传统村落保护发展的现状是息息相关的。中国传统村落研究开始受重视的时间较晚,很多传统村落已遭到不同程度的破坏,且整体看来,村落文化景观的保存情况较差[24]。因此改变村落文化景观现状便成为了学者们研究的重要方向,他们既要思考村落文化景观保护,更要思考村落景观未来的发展。

刘沛林[25]是景观基因研究领域具有影响力的学者,他在详细了解村落景观基因构成和类型的基础上,通过建立基因识别系统清晰地梳理了村落文化景观的构成、特征等,对于中国村落文化景观的保护和建设具有重要作用。林琳等[26]对贵州东北部土家族传统村落进行实地调研和访谈,在深度剖析朝阳村景观基因的现状后,发现其村落景观基因由环境基因、布局基因、文化基因、建筑基因等构成,将基因变化作为切入点分析了该村文化景观的变迁并得出了主要驱动因素;同时借助社区参与的概念,将村民自治融入村落文化景观整体的保护环节,组织各方力量对村落文化景观进行全方位的保护。李飞[27]从地理学和文化学的角度,探讨了乡村景观保护与发展模式之间的矛盾;以村落文化景观的两大特征——乡村性和遗产性为基础,提出了乡村生态博物馆、乡村舞台、乡村景观嘉年华模式3种保护和发展乡村文化景观的有效途径,有利于促进乡村旅游的发展和文化景观的保护。刘艺兰[8]是民族村落文化景观研究领域的重要学者,她深入分析了侗族传统村落文化景观遗产,为实现少数民族传统村落的可持续发展做出了重要贡献。李天依等[19]总结了香格里拉地区藏族村落文化景观的现状和问题,分析村落文化景观的内涵之后,运用演绎的方法论述了场景、人物、精神这三者在村落文化景观构成系统中辩证统一的关系,指出乡村振兴战略背景下保护村落文化景观不能只注重场景而忽视人和精神信仰;要注重文化景观系统节点的梳理,保护历史文化要素空间;审视“外力”,守住场所精神,构建文化景观的时空分析框架。

此外,随着学科交叉概念和保护政策的深入发展,更多学者开始提出从新的视角去思考村落文化景观保护利用的可持续发展道路。郑文武等[28]以湘西传统村落为对象进行特征分析,构建物质、非物质文化景观类似性指标体系的实地调查数据,应用分层的聚类分析法,用GIS空间分析法对聚类进行了分区,提高评价体系的合理性、客观性与准确性。刘春腊等[29]从文化景观保护补偿的角度研究了湖南西部82个传统村落,他认为文化景观保护补偿是一种公共机构制度,可以调整文化和生态保护相关者的利益;主要以文化生态为研究对象,结合政府和市场的职能,以可持续利用为主要目的,研究涉及文化生态系统服务价值、文化生态保护成本、发展机会成本等方面的内容。这种保护模式不仅以保护地区的文化景观为目标,还考虑整个地区的文化景观的地域特性和差异、综合性、长期的保护政策、补偿方法的设计、可持续的开发目标的实现。熊星等[30]为了扩大风景名胜区内村落文化景观的管理和保护,运用ArcGIS、WebGIS及相关数据库技术,将村落文化景观的空间信息与不同景观主题的信息资源相结合,除了提取图形信息和图文影音以及其他信息源之外,还要对他们进行标准化处理,最终构建出文化景观资源管理数据库平台的功能和框架;数据库平台为村落文化景观的保护、合理开发和发展提供了科学依据,促进了后期的监测评价、保护规划等工作,面向公众起到了宣传和咨询的作用。张帆等[31]以河北蔚县的暖泉古村为对象,研究其历史人文、产业结构和空间形态演变,识别现阶段其村落文化景观受到破坏的特征,从空间生产理论和三元辩证法的视角,指出暖泉古村的村落文化景观遗产想要实现可持续发展,须重视以人为本的理念,注重主体居民和游客的需求,加强村落文化景观原真性和完整性的保护,利用村落文化景观塑造地方特色以促进当地的乡村振兴。为推动乡村产业和文化复兴,雷燚等[32]探寻了非物质文化遗产保护和村落文化空间载体之间的耦合关系,从村落文化景观的角度出发,进行村落更新设计,以实现村落文化和空间的良性发展,试图探索出一条在乡村振兴背景下通过研究村落文化景观的内涵、构成和特征保护安溪蓝染这种非物质文化遗产的有效路径。

4 结论与启示

以1990—2020年中国知网上村落文化景观领域的相关研究数据为基础,以可视化软件Citespace制作知识图谱,对中国村落文化景观的研究进行分析和解读,得出以下研究结果:从发文时间来看,中国村落文化景观相关研究的发文量逐年增加,并经历了缓慢增长、跌宕起伏和快速增长3个阶段,特别是在2012年以后发文量增加迅速,相关研究硕果累累,但随着中国新型城镇化的快速推进和文化遗产意识的深入人心,新形势下村落文化景观还面临着新的危机和发展机遇,在研究理论、研究方法和实践路径上还有待做出进一步的创新。从发文作者来看,刘沛林、刘春腊、王云才、吴小华、唐晓岚、李和平、杨宇亮等是村落文化景观研究的重要学者,学者们的研究整体呈现小集中、大分散的特征。村落文化景观研究已经形成了几个核心团队,但各学术团体或学者之间的联系强度较弱。从发文机构来看,研究主要集中在高校,合作机构联系也主要由作者学缘关系所主导,未来的发展应加强学者间或高校间的交流,多学科、多角度的合作研究可能会有更大帮助[33]。从关键词共现图谱、关键词时区图谱和关键词时间线图谱来看,围绕着村落文化景观和传统村落等主题,可持续发展、景观演变、地域文化、文化景观基因、景观规划设计、文化遗产等是高频关键词,研究内容随着时间推进和研究深入愈加多元化。最近几年,随着国家政策的推行,围绕乡村振兴战略的村落文化景观研究逐渐增多,开始崭露头角,特别是保护、利用、更新、建设、发展等关键词频出,表明结合乡村振兴战略,进行村落文化景观的研究以推动传统村落的保护和发展将是重要研究方向。