原发性局灶节段性肾小球硬化临床病理特征及中西医治疗效果的分析

沈 亚

(安陆市普爱医院,湖北 安陆 432600)

原发性局灶节段性肾小球硬化在临床上较为常见[1]。原发性局灶节段性肾小球硬化患者主要的临床表现为蛋白尿或肾病综合征,若未能接受及时有效的治疗,病情可发展为慢性进展性肾功能损害,严重的可发生慢性肾功能衰竭。原发性局灶节段性肾小球硬化患者多为儿童和青少年,以男性患者居多[2]。此病起病隐匿,部分患者的原发病为微小病变型肾病。据调查,在我国的原发性肾病综合征中,原发性局灶节段性肾小球硬化发病率占5% ~10%。肾小球硬化性病变是指肾小球毛细血管襻闭塞、细胞外基质增多[3]。临床上基于硬化部位及细胞增殖的特点将原发性局灶节段性肾小球硬化分为非特殊型、门周型、细胞型、顶端型、塌陷型五个亚型[4]。据调查,在原发性局灶节段性肾小球硬化患者中,非特殊型原发性局灶节段性肾小球硬化患者至少占50%。西医治疗原发性局灶节段性肾小球硬化的目的是降低蛋白尿、延缓肾功能减退进程、避免栓塞性并发症发生。研究发现,原发性局灶节段性肾小球硬化患者若有大量蛋白尿症状持续存在,其预后较差,更易发展为终末期肾脏疾病。因此,对于此病患者肾病综合征的相关表现,应及时予以处理,以防患者病情发展至终末期肾脏疾病[5]。西医常用免疫抑制剂和激素对此病患者实施治疗。近年来,中医疗法被广泛应用于原发性局灶节段性肾小球硬化的治疗中,中医辨证施治在此病的治疗中具有独特的优势。本研究主要分析原发性局灶节段性肾小球硬化的临床病理特征及中西医治疗效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象为2021 年1 月至2021 年6 月期间某医院收治的40 例原发性局灶节段性肾小球硬化患者。纳入标准:对治疗使用药物不存在用药禁忌证。排除标准:1)入组1 个月前进行肾脏毒性药物治疗;2)存在严重的感染性疾病、重要脏器功能不全。按照入院顺序分为中西医结合治疗组和西医常规治疗组,每组各有20 例患者。中西医结合治疗组中,男性14 例,女性6 例;年龄35 ~65 岁,平均年龄(42.3±3.6)岁;病程1 ~2 年,平均病程(1.20±0.1)年。西医常规治疗组中,男性15 例,女性5 例;年龄36 ~64岁,平均年龄(44.3±3.8)岁;病程1 ~3 年,平均病程(1.8±0.3)年。两组研究对象的一般资料相比,P>0.05,符合对比研究要求。

1.2 研究方法

患者入院后,了解临床症状,行尿常规检查、24 h尿定量检测、血常规检查、肾功能检查、肾脏病理学检查。肾脏病理学检查方法:取肾活检标本,制片后,行常规光镜检查及免疫病理检测,确保被检查的肾小球≥8 个。对这些患者的病情予以病理学诊断,参考2004 年国际肾脏病理协会制定的相关诊断标准进行诊断[6]。原发性局灶节段性肾小球硬化病理分型为非特殊型、门周型、细胞型、顶端型、塌陷型五种类型。非特殊型原发性局灶节段性肾小球硬化病理表现:临床上较为常见,至少一个肾小球呈节段性细胞外基质增多表现,毛细血管襻闭塞,可伴有节段毛细血管襻塌陷但没有相应的足细胞增殖表现。病变部位可在毛细血管襻的任何部位。诊断此类型原发性局灶节段性肾小球硬化时需排除塌陷型、顶端型、细胞型和门周型原发性局灶节段性肾小球硬化。门周型原发性局灶节段性肾小球硬化病理表现:至少有一个肾小球门部周围(肾小球血管极)出现透明样变或硬化表现。透明样变或节段性硬化表现主要发生部位位于门周部。诊断此类型原发性局灶节段性肾小球硬化时需排除塌陷型、顶端型、细胞型原发性局灶节段性肾小球硬化。细胞型原发性局灶节段性肾小球硬化病理表现:至少一个肾小球呈节段性或球性毛细血管内皮细胞增生,毛细血管襻腔内阻塞,有泡沫细胞或核碎裂。毛细血管襻的任何部位可发生病变。诊断此类型原发性局灶节段性肾小球硬化时需排除塌陷型、顶端型原发性局灶节段性肾小球硬化。顶端型原发性局灶节段性肾小球硬化病理表现:至少一个肾小球尿极节段性病变,必须同时有毛细血管襻和尿极球囊粘连表现,或在尿极近端小管中有增生的足细胞、壁层上皮细胞深入,呈细胞性病变或硬化表现。此类型的原发性局灶节段性肾小球硬化病变部位主要在顶部,在诊断时需排除塌陷型、门周型原发性局灶节段性肾小球硬化。塌陷型原发性局灶节段性肾小球硬化病理表现:至少一个肾小球呈节段性或球性毛细血管襻塌陷,塌陷处有足细胞增殖和肥大。在毛细血管襻的任何部位可出现病变。评估这些患者肾小球的硬化程度,记录分级情况。分为三个等级:1 级:无肾小球硬化。2 级:肾小球硬化占比25%~50%。3级:肾小球硬化占比超过50%。观察这些患者原发性局灶节段性肾小球硬化的病理分型及肾小球硬化程度分级情况。

1.3 治疗方法

西医常规治疗组予以西医常规治疗,使用药物为醋酸泼尼松片。醋酸泼尼松片用法:口服,初始剂量60 mg/d,1 周后适当减少药量,直至20 mg/d(维持剂量)。中西医结合治疗组在行西医常规治疗的基础上,予以中医治疗(使用益肾通络方治疗)。药物组成:黄芪30 g,熟地黄、山萸肉、炒白术、茯苓、当归、丹参、地龙各15 g,川芎12 g,桂枝10 g,全蝎5 g,甘草3 g。方中药物加入500 mL 清水煎煮,取200 mL,再加入400 mL 清水煎煮后取200 mL,共取400 mL 药液(1剂),分两次温服,1 剂/d。同时,对两组均予以降压、降糖、调脂等治疗。对两组均治疗6 个月后,评估疗效。

1.4 观察指标

1)观察两组的临床疗效(分为显效、有效、无效三个标准)。2)观察两组治疗前后血肌酐、24 小时尿蛋白定量的水平。

1.5 统计学分析

用SPSS 25.0 统计学软件进行数据分析,两组治疗前后血肌酐、24 小时尿蛋白定量属于计量资料,以±s表示,行t检验,两组临床疗效属于计数资料,以百分比(%)表示,行卡方(χ²) 检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 40 例原发性局灶节段性肾小球硬化患者的病理分型

40 例患者中,病理分型为非特殊型、门周型、细胞型、顶端型、塌陷型的患者分别有25 例、3 例、4 例、5 例、3 例,占比分别为62.50%、7.50%、10.00%、12.50%、7.50%。40 例患者中,肾小球硬化程度的分级为1 级、2 级、3 级的患者分别有10 例、24 例、6 例,占比分别为25.00%、60.00%、15.00%。

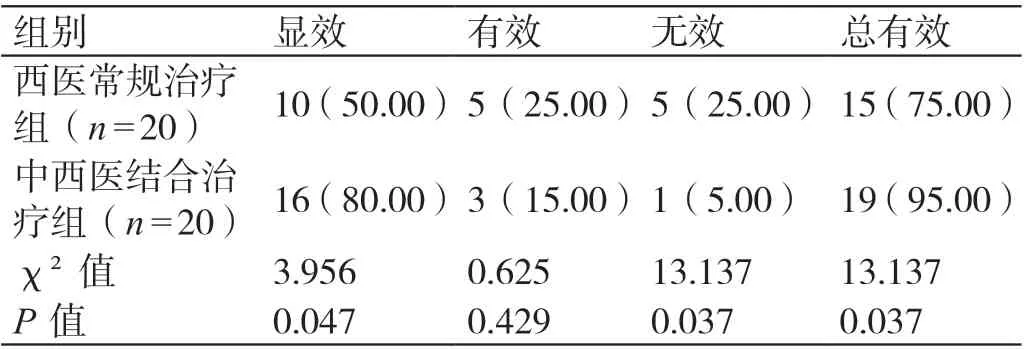

2.2 两组患者临床疗效对比

治疗后,两组的治疗总有效率相比,中西医结合治疗组高于西医常规治疗组,P<0.05。详见表1。

表1 两组患者临床疗效对比[例(%)]

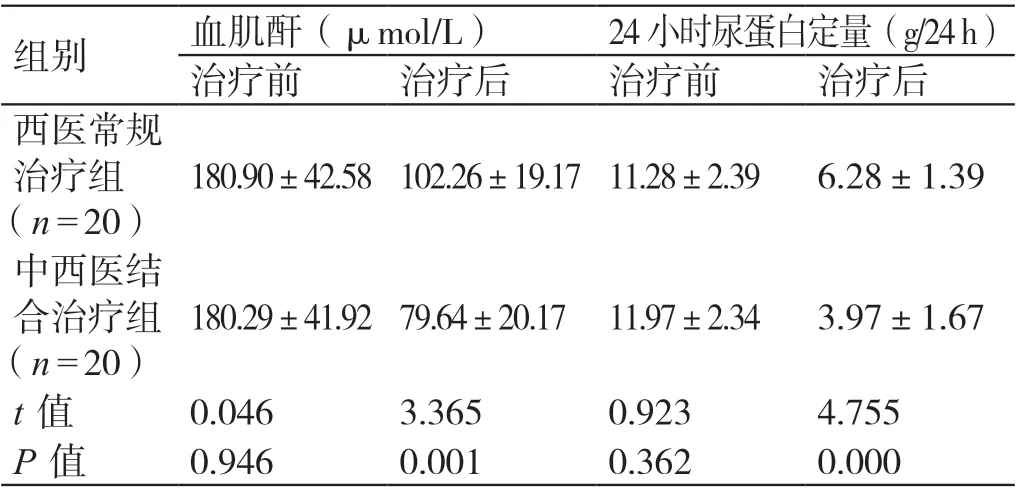

2.3 两组治疗前后血肌酐、24 小时尿蛋白定量对比

治疗后,两组的血肌酐水平、24 小时尿蛋白定量均较治疗前显著降低,中西医结合治疗组的血肌酐水平、24 小时尿蛋白定量均低于西医常规治疗组,P<0.05。详见表2。

表2 两组治疗前后血肌酐、24 小时尿蛋白定量对比(± s)

表2 两组治疗前后血肌酐、24 小时尿蛋白定量对比(± s)

组别 血肌酐(μmol/L) 24 小时尿蛋白定量(g/24 h)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后西医常规治疗组(n=20)180.90±42.58 102.26±19.17 11.28±2.39 6.28±1.39中西医结合治疗组(n=20)180.29±41.92 79.64±20.17 11.97±2.34 3.97±1.67 t 值 0.046 3.365 0.923 4.755 P 值 0.946 0.001 0.362 0.000

3 讨论

原发性局灶节段性肾小球硬化主要的病理特征为局灶性损害[7]。少数患者肾小球及肾小球的部分小叶可受到影响。行肾活检显示,在此病病情发展的过程中,患者肾小球受损呈逐渐发展趋势,常呈局灶分布的全肾小球硬化,直至整个肾脏固缩[8]。研究发现,未硬化的肾小球常呈轻微病变或弥漫性系膜增生表现。在此病发病的早期,患者肾小管可见基底膜局灶增厚萎缩,同时伴有间质细胞浸润及纤维化表现。此病的临床表现主要为肾病综合征。研究发现。有75%的此病患者可伴有血尿症状,20%的此病患者可见肉眼血尿。此病患者的病情确诊时,约有50%的患者存在高血压症状,有30%的患者有肾功能减退症状[9-10]。

在治疗方面,临床上应注意以下几点:1)积极予以原发性局灶节段性肾小球硬化患者对症治疗,其中包括抗凝、抗血栓形成、控制血压、调脂治疗、降蛋白尿治疗及营养维护和支持疗法等治疗。此外,要注意保护患者的肾功能,避免使用肾毒性药物治疗,延缓其肾功能损害的进程,从而控制病情的发展。2)注意防治并发症,其中包括感染、血栓栓塞性并发症、水电解质及酸碱代谢紊乱、使用治疗药物引起的一些不良反应等[11]。3)若患者病情反复发作,可为其使用糖皮质激素和免疫制剂进行治疗。本研究中,为中西医结合治疗组研究对象予以西医常规治疗时使用的药物是醋酸泼尼松片。醋酸泼尼松片是临床常用的一种激素类药物。此药具有抗炎、免疫抑制等多种功效。抗炎作用体现在对巨噬细胞、炎症细胞的抑制作用。免疫抑制功效体现于防止或抑制细胞介导,减少嗜酸细胞、单核细胞等细胞的数量等[12]。

近年来,中医药疗法被广泛应用于原发性局灶节段性肾小球硬化的治疗中。中医认为,肾虚湿(热)瘀是原发性局灶节段性肾小球硬化的主要病机。其中,此病发生、发展的基础是“肾虚”。此病的致病因素则为“湿”和“瘀”。“瘀”主要体现于局灶节段性肾小球硬化,而“湿”主要体现于细胞增生、系膜基质增多等。“湿”和“瘀”的表现越明显,患者肾脏结构与功能受损的程度越严重,即“肾虚”表现越明显。中医治疗原发性局灶节段性肾小球硬化以健脾补肾、利湿解毒、活血化瘀为主要原则。本研究中,使用益肾通络方对中西医结合治疗组予以治疗。益肾通络方中的药物包括黄芪、熟地黄、炒白术、地龙、川芎、桂枝、全蝎、甘草等,临床上常用此方主治脾肾亏虚、肾络瘀阻型膜性肾病。

本研究的结果证实,40 例原发性局灶节段性肾小球硬化患者的病理分型以非特殊型为主,肾小球硬化程度分级多为1 级。与单纯使用西医疗法治疗原发性局灶节段性肾小球硬化的效果相比,采取中西医结合疗法治疗此病的效果更佳,可有效改善患者的肾功能。