听觉主体于宋代绘画中的在场性

—以《静听松风图》为例

文_古尚 孙悦 裴柔柔

安徽师范大学

内容提要:历年来,诸多图像学者以及艺术学理论专家对绘画尤其是宋代绘画的研究都是偏重于视觉性的,而对图像中所包含的听觉元素却鲜有人关注。本文以具体的图像《静听松风图》为例进行分析,通过对画面中的景物与主体的细致描绘暗示风声意象与听觉主体的在场,重新发掘出图像中的听觉美感,并探讨其中的跨媒介意义。

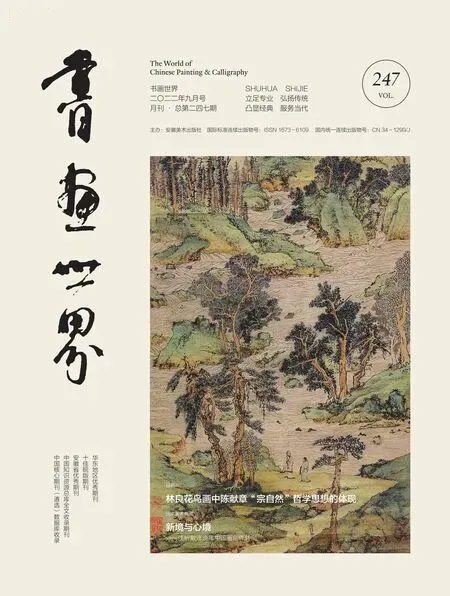

南宋 马麟 静听松风图226.6cm×110.3cm台北故宫博物院藏

绘画作为造型艺术中的一种,是画家利用特定的媒介材料按照美的规律与法则在平面上塑造的静态美术形象。由于媒介材料的特性,绘画中的种种元素都最先诉诸欣赏者的视觉,对图像中的诸多研究也都基于视觉。刘坛茹指出:“因为人的五官感觉尽管各司其职,但从古希腊开始,视觉就从五官感觉中突兀而出,作为一种理智的、客观的、距离性感官,与理性沆瀣一气。”[1]然而,对视觉之外的知觉文化的研究也是相当有必要的。钱锺书指出:“视觉、听觉、触觉、嗅觉等等往往可以彼此打通或交通,眼、耳、鼻、身等各个官能的领域可以不分界限。”[2]作用于视觉媒介的作品同样可以作用于听觉。如果我们在以视觉官能为主要欣赏方式的图像中以听觉方式体会到图像中的不同美学效果,就可以在“读图时代”实现对整体感官的平衡思考。下面结合宋代文化背景,对马麟的《静听松风图》进行图像分析,探讨声音意象以及听觉主体的在场。

一、宋代绘画中的主体在场性

在对主体形象的塑造中,图像相比于文学更加强调其主体在场性。在宋代绘画中,主体的在场性体现在两个方面。

其一,作为第三人称的观者所具备的身体在场性。赵宪章指出:“相对语言符号而言,图像叙事是一种在场的 ‘图说’,因为视觉器官的观看之道是 ‘陷入’ 世界并栖居其中,在‘看’与‘被看’的紧密相拥中自恋自乐,沉醉其中而物我两忘。”[3]而这一现象正来自图像叙事中的“第三人称本质”。即观者在沉醉于一件绘画作品时,他已忘记自己是作为站在画框前面的欣赏者,而被带入画面的内容中去,观者与绘画不仅是“看”与“被看”的关系,同样也是“陷入”与“被陷入”的关系。其中“陷入”则是指观者与作品相互结合,物我两忘。正如北宋郭熙所言:“世之笃论,谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。”(郭熙《林泉高致》)即成功的山水画作品应该可以让观者在其中漫步、望远、畅游以及安然居住。郭熙提出的山水画“四可”不仅是对画中人物而言的,也是对画外观者而言的。在欣赏此类山水画作品时,观者仿佛身临其境,在美妙的山水清音中行走、游玩与居住,而这正是图像叙事“在场性”的意义所在。

其二,图像叙事的在场性不仅指作为“第三人称”的观者以身体“在场性”的方式参与到绘画中,同样绘画作品本身中包含的主体形象也在图说“在场性”的探讨范围之内。在魏晋南北朝至北宋时期的绘画中,人物在画面中更多起到点缀或者点景的作用,犹如过客一般在山水中漫游,且在山水画中的人物所占空间微小、分量也较轻,但看似简单的一勾,却寄托了画家对理想世界的向往,呈现出人与自然的和谐共处。

在早期的绘画中,画家对人物主体的塑造还只是处于雏形阶段,而到了南宋时期,在宋代理学的影响下,许多南宋画家都在绘画中追求“格物致知”的哲学观念。“格物致知”就是通过对客观事物细致入微的观察来达到省悟的目的,以求宇宙事物的原理。在这样的哲学思潮的影响下,宋代绘画对主体人物形象的塑造发生了变化。由于南宋画家改变了以往全景构图的方式而转向描绘边角之景,画中人物在其中不再只是起点景的作用,而与山水景色建立起情感上的联系,通过观者感官上的体验达到省悟求理的终极目的。高居翰在《图说中国绘画史》中认为宋代绘画在主体与客体的对话关系上开创了一种新的范式:“它们常描绘高士坐在山中的平台上,凝视着垂瀑,或者望向神秘的空茫。”[4]

二、《静听松风图》中的听觉主体在场塑造

在宋代理学思想的影响下,“格物”的方式不仅仅局限于“眼观”,“耳听”同样也是追求宇宙绝对真理的重要知觉方式。佛教“六根互用”的思想深入宋人之心,同样也影响到绘画领域。郭熙在《林泉高致》中就提到欣赏山水画的耳听之道:“然则林泉之志、烟霞之侣,梦寐在焉,耳目断绝。今得妙手,郁然出之,不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼,依约在耳。”由此可见,宋代画家经常在画面中塑造听者与被听的对象。

那么画家究竟如何塑造听觉主体以及声音意象的在场呢?我们来看《静听松风图》,此画出自南宋马麟之手,其画风承袭家学,却并不因循守旧,而是独有创造。马麟在以下三个方面体现出听觉主体的在场。

(一)画题

《静听松风图》在画名上比《万壑松风图》更加突出听觉主体的在场性,“静听松风”这四个字就较后者更加强调听与被听之间的主客体关系。声音无法和已经作为客观存在的山川一样随时等待听觉主体的聆听,所以它作为时间性媒介本就是稍纵即逝的,故“听”比“看”需要投入更多的注意力。D.M.列文就认为听觉比视觉能够获得更多的内容信息:“在听时我是恬静的,而在看时我则是活跃的。”海德格尔也指出:“当我们的专心完全投入到倾听之中,完全忘记了耳朵以及声响的单纯涌逼,这时我们就聚精会神地听。”[5]所以听觉行为是“活跃”向“平和”的转变,同样也是“动态”向“静态”的转变。“静听”二字很好地修饰了主体的听觉行为,画名就强调了听觉行为、松声意象以及听觉主体的在场。

(二)风声意象的呈现

对听觉主体的塑造必然离不开听觉客体的存在,正如路文彬指出:“听是亲近性的、参与性的、交流性的。”[6]所以,在声音事件中,听觉主体并不是孤立的存在,而是与听觉客体相互关联,相互渗透,一同构建图像中的听觉系统。

画面中,矗立在山石和溪水旁的两棵苍劲的松树构成其主体景色,这两棵松树枝干向上蜿蜒,直至延伸出画。画面中的风从左侧吹向右侧,松叶、藤萝以及地面上的细草经由风的吹动而呈现出倾斜的姿态,同时亦荡起高士的胡须以及头上的纱巾;高士穿着的白衣也同样随风飘荡。

画中的草木以及主体人物身上薄如蝉翼的白衣均作倾斜之势,甚至其形状被夸张成弧形。观者一方面可以由其倾斜的方向判断风向,另一方面也真真切切地感受到风势之强烈。声音本无形无色,故图像在表现声音意象上并不具备天然的优势,无法表现声音的绵延与起伏,但是画家通过对以上细节的塑造,暗示出风声的在场性。

(三)主体面部表情的刻画

画面中,在两棵巨大的松树下,有一位正在听松的高士。该高士倚松而坐,头戴纱巾,身着白衣,细目长须,胸口微敞,身体微微倾斜,好不悠闲自在。高士的头部微微向右倾斜,尤其应当注意的是他的左耳朵全部露出,而这直接指向声音的位置。米歇尔·希翁指出:“当人们想在某一侧听得更仔细时,鼓膜张肌可以保证确认声音源头。”[7]从画面中松树的枝叶、地面的细草、高士胡须,以及衣物的摆动方向,即可窥见风声的来源。另外,主体的面部朝向声源的相反方向,这同样也暗示着倾听,这种行为与我们日常的听觉行为相一致。当我们想要听一侧的声音时,头部会有一种无意识的运动。我们往往会本能地将耳朵靠近声源处,而脸部则会朝相反的方向。这是为了使耳朵更加靠近声源。这种对高士面部的刻画手法在同时代的很多听觉主题作品中也有呈现,例如北宋许道宁的《松下曳杖图》以及南宋马和之的《月色秋声图》等。虽然听觉主体的面部朝向声源相反的方向,不过仔细观察高士的眼睛,我们可以发现其眼球向左侧倾斜,仿佛同样也暗示了听觉主题。米歇尔·希翁在《声音》中同样指出:“眼球的运动也会有助于听觉定位,它不仅仅关系着定位,而且与倾听相关,人们听当面的声音比听侧面过来的声音效果更好、更精细。”[7]

除了眼球的明显倾斜,高士狭长的细目也同样别有深意。苏珊·纳尔逊同样谈到了这位高士的眼睛:“尤其引人注目的就是他眯起来的眼睛,它往侧身瞥了一眼,似乎为了逃离任何客观事物以专注于非视觉性的感知。”高士眯着的细长的眼睛同样指向听觉行为,当我们聚精会神地专注于一件事或者认真思考时,我们通常会眉头紧皱,眼球收缩,眼皮下垂且视线聚焦于一点,表现出严肃的神态。这是人脑在高度运转下对面部五官的自然映射。

三、宋代绘画中听觉主体在场的跨媒介意义

莱辛在《拉奥孔》认为:“在空间中并列的符号就只宜于表现那些全体或部分本来也是在空间中并列的事物,而在时间中先后承续的符号也就只宜于表现那些全体或部分本来也是在时间中先后承续的事物。”[8]在《静听松风图》中,画家偏偏打破造型艺术的媒介局限性,转而去刻画表征时间性的风声意象并以听觉媒介去欣赏图像。在画面中,画家安排听觉主体出场并对听觉主体进行形象塑造:一方面暗示声音的源头,表现出声音的在场性;另一方面也让画外的观者仿若身临其境,与画中的听觉主体一同感受其中美妙的山水清音。而这不就是绘画艺术向音乐艺术、视觉官能向听觉官能的跨媒介转变吗?正是因为不同媒介的相互碰撞与融合,我们才能更加整体地欣赏艺术作品中由不同媒介带来的、令人感动的美学效果。

结语

综上,在宋代绘画中,主体形象的地位较早期绘画有了根本性的改变。人物由山水画中的次要角色,转而成为画家着重描绘的对象。尤其是听觉主体的出现,改变了以视觉方式欣赏图像的垄断局面,以不同的知觉方式更加全面、平衡地欣赏绘画作品中的美学意蕴。在《静听松风图》中,远景空旷的青山,中景缓缓的溪水,近景松枝、藤蔓、青草、高士衣物,都是对风声意象在场的暗示,而对画面人物面部的细致塑造则体现出听觉主体在图像中的在场性。“听”贯穿于画面,并指向“静听松风”这一主题。