70后工笔女画家罗寒蕾、徐华翎艺术风格之比较

文_李文静

驻马店幼儿师范高等专科学校

内容提要:70后女画家罗寒蕾、徐华翎是当代工笔画坛颇受关注的两位画家。她们继承传统又有创新,在长期的艺术实践中,形成了自己独特的艺术语言和风格样式,成为画坛的重要力量。本文以这两位女画家的工笔创作为例,来比较分析她们的绘画形式语言和作品风格。

自20世纪80年代以来,工笔画得以复兴与繁荣。当代工笔是当代视觉经验与审美需求的直接产物,更是中华文化伟大复兴时期昂扬、向上精神风貌的艺术表征。当代工笔既承接着中华本土文脉,又敞开胸怀广泛吸纳世界艺术与文化资源。[1]在工笔画领域,涌现出一大批优秀的画家。本文仅从工笔人物女画家的角度,选取70后女画家中最具代表性的罗寒蕾和徐华翎,来比较研究工笔人物画的语言表达和作品风格的多样性。

作为年龄相仿的70后同行,笔者十年前就经常关注罗寒蕾的微博,这几年,更多的是通过网络平台观看罗寒蕾的技法讲解视频和徐华翎的采访视频,从中了解她们的成长经历和创作心路。笔者经常翻阅并比较她们的作品,阅读她们写的创作心得和他人评论她们作品的文章。另外,笔者在首都师范大学读研期间,也曾在中国美术馆见过两位女画家的原作,她们的作品在人物造型、线条、用色、构图和意境等方面具有独特鲜明的艺术语言和个人风格,具有很高的辨识度。

一、女性艺术特质

中国女性艺术中的女性意识在20世纪80年代“觉醒”,在90年代走向了“自觉”,而随着多元文化空间的展开,女艺术家们的创作正从“女性的自觉”走向“人的自由”。[2]批评家贾方舟认为:“‘女性艺术’指的是女性艺术家在‘自我探寻’的过程中所形成的一种不同于男性的话语。”[3]这种艺术差异,既有生理上的,也有心理上的,女性艺术家毋庸置疑会受到女性性别特质的影响,从题材的选择到技法表现都和男性不同,总体上来说,表达更为细腻唯美。绘画是女性自我表达的一种方式,女性的自我意识也总是在绘画中流露出来。工笔画无论在纸上还是绢上,水墨和颜色都能灵活发挥,既能大胆地泼墨泼彩、撞水撞色,也可以用多次的渲染来获得细腻的效果。这些丰富的材料、技法都为画家提供了多种尝试的空间。

二、成长经历

画家的绘画语言和形式风格,毋庸置疑会受到家庭、周围环境和名家作品等多方面的影响。罗寒蕾从小就生活在艺术气息浓厚的家庭氛围中,父亲罗远潜是广州美术学院的教授,擅长工笔人物画和版画。父亲就是她的启蒙老师。在罗寒蕾小时候,父亲刻木版,她就帮着拓印,她的工笔创作手法吸收了父亲版画中黑白灰强烈对比的特点。她在广州美术学院完成了本科、硕士学业,毕业后先去了华南师范大学任教,2008年调至广州画院工作。徐华翎从中央美院附中毕业后,又在中央美术学院完成了本科、硕士、博士学业,毕业后先去了北京工业大学任教,后调至中央美术学院中国画系工作。

罗寒蕾和徐华翎年龄相仿,有相似的求学经历,任教于名校,是学院派的代表。二人的作品都属于工笔淡彩,却有着截然不同的绘画形式语言和风格。

三、传承与创新

中国画自古以来就讲究继承和发展,工笔也不例外。20世纪以来,在工笔人物画坛,出现了王叔晖、潘絜兹、蒋采苹、任率英、何家英等一批杰出的画家,罗寒蕾和徐华翎也受到了这些前辈画家的影响。

罗寒蕾和徐华翎从小学画,具有比一般人更敏锐的艺术感觉,都有一双善于发现美的眼睛,她们在生活中能发现被别人忽略的美。两位女画家深入研究传统,同时也受到现代和西方美术思潮的影响。罗寒蕾从大学时代就一直专注于白描,曾用两年时间四次临摹《八十七神仙卷》,陶醉于线条的节奏韵律中。从其创作的《金陵十二钗》中,可以看出明清仕女画的审美对她的影响。徐华翎在采访中坦言她喜欢宋代定窑的白瓷造型和淡雅的色彩,以及敦煌壁画中的菩萨和佛祖的手势,她也曾找模特模仿摆拍。她喜欢明代陈洪绶笔下人物形象的高古,也喜欢徐渭、钱选的花鸟画。

古人讲“笔墨虽出于手,实根于心”,创新需要勇气和担当。无论是题材还是艺术语言,两位女画家都从自己真实的内心情感出发,在长期的探索实践中,用不同的形式语言表现出不同的作品风格。灵感总喜欢光顾有准备的有心人。罗寒蕾有一次偶然看到印刷品放大若干倍后的校色板上,有无数个整齐的色点和线,这些抽象元素启发了她。她放弃了常用的平涂渲染,而尝试用断断续续的斜线来组合成牛仔布衣物,深浅不一的交叉网格组合成亚麻布衣服,聚聚散散的小点组合成磨砂的皮具,等等。[4]

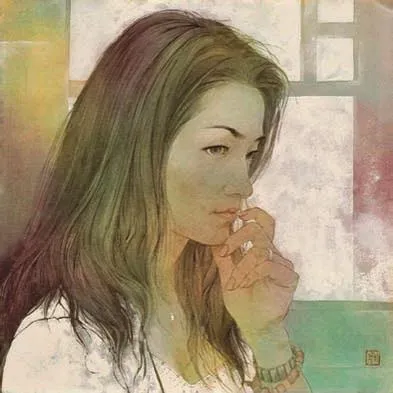

和罗寒蕾强调用线相反,徐华翎则弱化了线,她追求的是朦胧浅淡,单纯平涂。在央美的一次公开讲座中,徐华翎曾说德国画家格哈德·里希特的作品对她产生了很大的影响。里希特是一位风格多变的画家,他的作品在具象和抽象之间反复转换,摄影作品中没聚焦的人和物画成油画后,视觉不清晰的感觉却很动人。她想着自己怎样才能打破常规,为观众带来新鲜的视觉体验,创新的意念一直涌动在心中。2006年,她无意中受到绢是半透明质感的启发,开始尝试把风景和女孩的身体进行双层叠加。如2008年的作品《我看·看我》《合成2》(图1),仿佛隔了一层纱,若隐若现的小女孩和少女唯美动人,画面弥漫着朦胧、虚幻的气息。画家仿佛是视觉魔术的解密者—不断去除我们视觉记忆的惯性,在视觉结构的营造中显现出观看的开放性,并将我们从旧的发生机制中解放出来。[5]

图1 徐华翎 合成2 42cm×52cm 2008

罗寒蕾用纸作画,强调白描用线,注重头部五官和手的刻画,着色很少,传神生动,画面唯美。徐华翎则用绢作画,弱化线条和光影,忽略头部五官的刻画,截取身体的局部并放大,画出虚幻朦胧感,是“新工笔”的代表。

四、个性表达

一个艺术家所能获得的视觉经验,和她所处的时代背景密不可分。当今是一个图像资源非常丰富的时代,人们只要轻点鼠标,就能瞬间浏览世界各国的风土人情和摄影作品,方便快捷。除了网络资源,图书馆藏有大量的精美画册,也是获取信息的途径之一。艺术家根据自己的审美喜好去选择图像资源,加以借鉴吸收,并融入自己的创作中。由于科学技术的发展,工笔画的材料比以前丰富了很多,加上中西文化的碰撞交流,审美多元的价值取向,都为画家抒发个性提供了可能。此外,画家的家庭背景、成长经历和个性差异也导致了她们所关注的视角不同,她们要表现的也正是自己与众不同的主观感受。

(一)题材的选择

画家创作的题材不是固定不变的,具有时间性和不确定性。

罗寒蕾喜欢画肖像,多取材于熟知的亲朋好友,每一幅肖像她都注入了自己的情感,比如《婚姻》组画、《单眼皮·冬红姐》、《方土》(图2)、《沈宁》、《江宏伟》等。女儿微微出生后,她以最细腻的笔触,记录女儿成长的点点滴滴,创作了《母子》《大的小的》《小猫》《蓝精灵》《小花》《家》(图3、图4)等作品。她善于从平凡的日常生活中表现人性之美。《旅途》表现了一个手拿车票的都市女孩,围巾、皮具和棉麻衣物的肌理质感刻画得微妙逼真,给评委和观众留下了深刻的印象,获2007年全国第三届中国画展优秀奖。2009年《回家》、2011年《阿杏》两次获百家金陵画展金奖,作品被江苏美术馆收藏; 2009《日日是好日》获庆祝新中国成立60周年广东省美展金奖,《日日是好日》《旅途》《别迟到》三幅作品被中国美术馆收藏。

图2 罗寒蕾 方土 45cm×45cm 2010

图3 罗寒蕾 家 185cm×123cm 2012

图4 罗寒蕾 家(局部)

2005年罗寒蕾进修于中国艺术研究院蒋采苹重彩工作室,后去了新疆和西藏,创作了系列少数民族题材作品。她也创作表现古典女性之美的题材,比如《金陵十二钗》,用象牙黑做背景,象征那个时代无法逃脱的牢笼,仅“编织”黑色背景的网她就用了一年的时间。除了画人物,她还创作了以花和动物为题材的工笔画。比如《小夜曲》(图5)画出了荷花的静谧;《小胖子》(图6)中描绘了一只胖嘟嘟的小仓鼠,身体毛茸茸的质感和瓜子壳刻画得惟妙惟肖;《自在》描绘了两条小金鱼,充满了童真童趣。

图5 罗寒蕾 小夜曲117cm×34cm 2012

图6 罗寒蕾 小胖子(局部)59cm×59cm 2013

徐华翎对当前备受关注的主题性创作不感兴趣,尽管毕业时曾经尝试过矿工、藏民等多种题材,但她最后选取了画城市的青春期女性题材。在媒体采访中,她坦言自己对哀伤的东西有一种天然的亲切感。笔下的少女尽管很美丽,但她想表现的不是昂扬、勃勃生机的状态,而是平静中带有的一丝冲突和挣扎,在理想和现实之间寻求一种平衡。这两年,受疫情的影响,几个月不能出门,她便从网上买花画花,逐渐喜欢上了花的素雅之美。但她不是简单地对花写生,而是把蝴蝶和骷髅组合在一起创作。作品《花园NO.1》(图7)中,蝴蝶围绕着头骨飞舞,表达生与死的两种状态和柔韧的生命力,体现出其观念之新。

图7 徐华翎 花园NO.132cm×42cm 2019

(二)媒材的选择

罗寒蕾的工笔画在较厚的熟宣纸上,因为太薄的纸和绢都无法承载她的拓印、擦洗或修补这些技法。罗寒蕾痴迷于细节纹理的描绘,她在纸上画出各种各样的网格来仿造绢丝的温润,以至于很多人认为她的作品是拓印的而不是勾画上去的。徐华翎选择在绢上作画,绢的触感接近于皮肤,更适合营造出朦胧感和疏离感。她在作品中喜欢大面积留白,底色就是绢的底色,留白也是画面空间的一部分,给人留有呼吸的空间,也是画面透气的地方。

(三)语言的表达

罗寒蕾的作品以线为主,她写道:“白描如歌,线条的形式美、抽象美,是作者的技术能力、艺术感悟与个人情感的完美体现。工笔白描与音乐有许多相通之处。线条的轻重缓急、抑扬顿挫富于变化,如歌如泣,形成或清亮或沙哑、或高亢或低沉,或明快或隐晦的音调节奏。”[6]她重视画面的虚实空灵,给画面做减法,突出了线的美感,而减化了色彩。五官和头发的刻画尤为精彩,着色不多,只在很关键的脸和手的转折处略施色彩,以保持人物的纯净,薄中见厚,余味悠长,仿佛能听见画中人匀静的呼吸声。2005年跟着蒋采苹老师学重彩后,她创作了《静夜听风》(图8、图9)、《自画像》(图10)等工笔重彩作品。后来她发现自己还是更钟情于白描,于是从重彩又回到了工笔淡彩。

图8 罗寒蕾 静夜听风149cm×119cm 2005

图9 罗寒蕾 静夜听风(局部)

图10 罗寒蕾 自画像40cm×40cm 2006

在技法上,罗寒蕾在主体人物的背后创造了一种独有的表现技法—网。这张网不是拓印的,而是她一笔笔勾画上去的,有以假乱真的效果。她先用牛仔布或蚊帐拓印,然后洗掉,只留下1/10,就根据留下的这1/10的印痕,她极其耐心地用画笔去“编织”纹理,有的作品甚至在背景上“编织”纹理的时间占了2/3,而人物主体只花了1/3的时间。她把衣物的肌理放大,通过虚实对比来刻画质感,虽然注重细节的刻画,但画面整体上又不琐碎,笔写意工、鲜活生动,营造出一种时光的质感和静谧的意境。

罗寒蕾观察细致入微,无论是人物的五官、头发的细节刻画,还是纹理质感的表现都让人叹为观止,惊讶于她超乎寻常的耐心、毅力和创造意识。她追求极致与完美,真正体现了中国人的大国工匠精神。罗寒蕾的作品多次亮相于中国美术馆等多个大型美术馆,早在2004年,她的作品就入选岭南美术出版社出版的《中国当代美术新锐丛书》,她的画册成为各大美院学生和专业人士临摹学习的范本,受到美术界、收藏家和社会各界的广泛关注与好评。

徐华翎在中央美术学院求学多年,具有扎实的西方素描造型功底,但她选择了工笔人物画作为研究的方向,思考自己如何在传统工笔画的基础上进行创新。徐华翎的作品一直有一个创作主线,如《香》(图11)、《依然美丽》等系列,既是对女性的情感、意识进行的描绘,也是对女性的一种秘密的观照。[7]徐华翎笔下的少女,无论正面、侧面还是背面,都虚化了面部五官的刻画,人物多是静态,垂直站立,没有多少动态。受西方摄影作品的影响,她觉得躯干部分没有五官那么丰富,反而相对干净单纯,她把女性的躯干部分截取或放大,当成纪念碑一样去画,让画面构图饱满,更富有张力。

图11 徐华翎 香160cm×100cm 2012

徐华翎改变了传统工笔画中习惯性的勾线填色,运用了没骨画法,用较浅的绿灰、蓝灰、紫灰以及肤色晕染。她弱化了人体边缘的线条和光影,有时也在身体中融入花草影像,仿佛让身体回归于自然,表现出柔美和朦胧的意境。徐华翎也迷恋于细节的描绘,很细腻地画出蕾丝的质感。不过,罗寒蕾在质感肌理的表达上,表达更宽泛。从写生到创作,关键是想法的转变。徐华翎笔下的少女看似别人,其实表现的都是自己。随着年龄增长,作者的心境变了,作品中人物的着装、发型、道具也会相应地改变。作品《窗外1》(图12)中的女孩,穿着白衬衣,穿着绿色格子裙,表达了一种怀旧的情绪,以及对青春逝去的伤感。她沿着“解放传统视觉语言”的方向,以“轻描淡写”式的绘画语言创造出与众不同的心象,形成独特的现代视觉审美趣味。作品为国内同年代的收藏家群体所青睐,艺术市场价值也在不断地被挖掘。

图12 徐华翎 窗外1150cm×97cm 2018

结语

罗寒蕾和徐华翎在深入研究传统的基础上又有创新。她们热爱工笔,陶醉其中,潜心创作,勇于探索,不为外界的喧嚣、浮躁所影响,守住了自己内心的一方净土。她们对艺术都有着坚定的信念和理想,遵循自己的内心感受,追求艺术表达上的自由与创新,这无疑给当代工笔画家提供了一个很好的借鉴和参考。作为画家,我们唯有勤于思考,勇于探索,才能找到适合自己的兴趣点,逐渐形成自己的艺术语言和风格。

——庆祝建党100周年·百名女画家作品展