食品生产加工过程中环境微生物的监测与控制

宋艳梅,夏忠悦,2,骆 敏,马 静,谭莲英

(1.新希望乳业股份有限公司检验中心,四川成都 610023;2.乳品营养与功能四川省重点实验室,四川成都 610023)

食品加工过程中的环境微生物监控是确保食品安全的重要手段,是验证或评估目标微生物控制程序的有效性,确保整个质量和食品安全管理体系持续改进的工具。目前,在国内食品加工环境监控计划(Environmental Monitoring Plan,EMP)还处于起步阶段,个别大型食品加工企业已经开始重视并实施该项监控,绝大部分食品生产加工厂还未真正意识到环境微生物监控对食品安全以及产品品质稳定的重要性。

1 环境微生物监控的迫切性和意义

食源性疾病负担是全球性公共卫生问题。2015年世界卫生组织报道,对全球食源性疾病负担的首次估算表明每年10人中几乎有1人因吃被污染的食物而生病,导致42万人死亡。2018年监测的致病因子明确的食源性疾病暴发事件中,微生物性因素导致的事件数、发病人数和死亡人数分别占总数的12.48%(816/6 537)、29.28%(12 226/41 750)和 5.93%(8/135),平均每起事件的发病人数14.98人,位居第一[1]。

由于微生物(包含致病菌)广泛存在于环境中,在大多数工艺系统中,环境中污染源可能通过产品接触产生交叉污染[2]。在食品加工过程中涉及配料、杀菌、灌装、包装等多个环节,任何一个环节都有可能受到微生物污染。食品加工环境是致病菌和腐败菌重要的来源之一。致病菌和腐败菌在食品加工环境中的持续存在与食源性疾病暴发以及大批量的产品召回存在必然联系。例如2022年雅培婴幼儿奶粉召回事件,召回原因是生产环境中存在阪崎克罗诺杆菌导致产品污染。所以,食品加工企业都非常有必要对生产加工过程采取必要且科学的环境微生物监控计划,以监控产品生产各个环节可能存在的潜在风险,评估终产品受到微生物污染的风险水平,验证并持续改进质量和食品安全体系。

2 相关国际和国内法规标准变化

美国农业部在1996年制定的《致病菌减少、HACCP体系最终法规》中要求,肉类屠宰企业应每天对食品接触面进行微生物采样和检验;美国在2011年发布的《食品安全现代化法案》中正式提出“应建立环境监控程序验证致病菌控制措施的有效性”这一法律规定。美国食品药品监督管理局据此在2013年修订的“良好生产规范”中加入了“环境监控”的具体内容,并于2015年作为食品法规正式发布[3]。

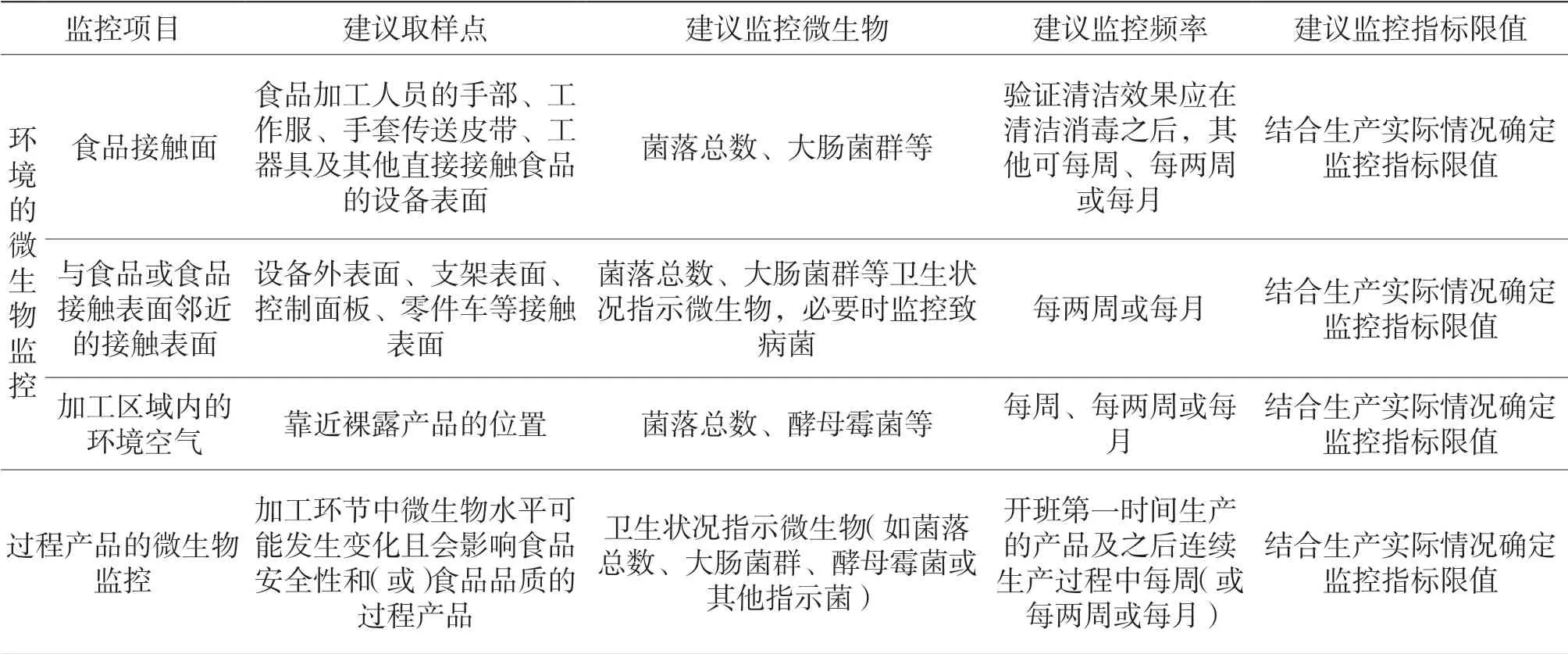

《中华人民共和国食品安全法》第十四条规定,国家建立食品安全风险监测制度,对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测。2013年5月24日发布《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》( GB 14881—2013)对食品加工过程的微生物监控提出了要求,并在附录A中给出了“食品加工过程的微生物监控程序指南”以及“食品加工过程微生物监控示例”,详见表1[4]。2016年12月23日发布的《食品安全国家标准 饮料生产卫生规范》 (GB 12695—2016)明确了饮料生产过程微生物监控的要求,并在附录A给出了“饮料生产过程微生物监控示例”。

表1 食品加工过程微生物监控示例

3 制定环境微生物监控计划

3.1 选择环境微生物监控的指示菌

自然界的微生物种类非常多,应该明确重点监控微生物,才能让环境监控更加有意义,切不可盲目监控,既达不到环境微生物监控的作用,也浪费人、财、物。监控计划所检测的目标指示菌,都是通过科学证明有显著可能性污染产品(主要的指示菌)以及作为背景监控目的的其他致病菌(次要指示菌)。食品中的卫生状况指示菌主要指菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母等,致病菌主要是金黄色葡萄球、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌。肠杆菌科包含了大肠埃希氏菌属(大肠菌群)、沙门氏菌属、志贺氏菌属、变形杆菌属等多种卫生指示菌,推荐设置肠杆菌科为监控目标指示菌,快速高效监控食品加工过程微生物污染状况。

3.2 环境微生物监控点和监控频次

环境微生物监控点的选择和监控频次取决于产品和加工过程的食品安全风险水平。距离产品越近区域,风险越高。原则上,食品安全风险越高的区域,取样的频率应越大。环境微生物监控点和监控频次见表2。

表2 环境微生物监控点和监控频次

监控计划应根据实际环境、设备设施等情况进行合理调整,监控频次取决于工厂的规模以及历史检测数据。在新车间和新设备投入使用前,应修订计划或单独制定验证计划,并根据实际情况设置环境微生物监控的采样点。设置采样点时,应重点考虑焊接点、转角、边角处等清洗难度高的区域,以及操作工人、手推车、传送链等在工厂内流动的交叉污染位点。

3.3 环境微生物监控的取样

3.3.1 取样前准备

所有取样工器具应满足《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》(GB 4789.1—2016)的要求,并经过至少160 ℃ 2 h干热灭菌或121 ℃ 15 min高压湿热灭菌,包装完好。培养基制备按照《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》(GB 4789.28—2013)执行。无菌生理盐水或其他缓冲稀释液按照《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》(GB 4789.2—2016)要求制备。医用棉签选购时注意消毒方式,勿采用化学消毒剂消毒的棉签,以免残留消毒剂对采样结果造成影响。

3.3.2 采样方法

关于环境微生物采样方法推荐采用《卫生部消毒技术规范》(WS/T 367—2012)“A.5 物体表面消毒效果监测”。用5 cm×5 cm灭菌规格板放在被检物体表面,用浸有无菌0.03 mol·L-1磷酸盐缓冲液(Phosphate Buffered Saline,PBS)或生理盐水采样液的棉拭子1支,在规格板内横竖往返各涂抹5次,并随之转动棉拭子,连续采样4个规格板面积,被采表面<100 cm2,取全部表面;被采表面≥100 cm2,取100 cm2。剪去手接触部分,将棉拭子放入装有 10 mL无菌检验用洗脱液的试管中送检。门把手等小型物体则采用棉拭子直接涂抹物体表面采样。采样物体表面有消毒剂残留时,采样液应含相应的中和剂。操作工人的手是其中一个非常重要的监控点,涂抹方法用浸有无菌0.03 mol·L-1磷酸盐缓冲液(PBS)或生理盐水采样液的棉拭子1支,从指尖到指端包括指缝、指甲来回涂擦10次。为了避免采样操作不规范导致结果误差,应同时设置空白样品,即将涂抹使用的海绵或涂抹棒从袋中或容器中取出,再放回去。

3.3.3 取样标识和送样

取样后应及时标识样品信息,可采用直接贴标签等方式,并汇总记录所有样品的抽样信息,包括样品采集的时间和日期、取样人、取样地点、取样点状态。取样完成后,样品应尽快送到实验室完成检验。

3.4 阳性结果纠偏处理措施

当出现异常结果时,应尽快通知相关人员。出现不合格结果应通知质量负责人及食品安全小组组长,组织进行相关产品评估以及后续处理。当任一监控点出现异常时,应组织质量和生产技术人员分析污染来源,并根据分析和监测结果制订对应的控制措施。新的控制措施制订后,至少连续3个批次并增加取样点进行检测,确认措施有效后方可恢复正常监控。

3.5 环境微生物监控数据分析和统计

定期对环境微生物监测数据进行总结与分析,包括微生物数量的分析和微生物种类及群落的变化分析[5]。例如对同一个区域内环境微生物检出率排名前5位微生物种类与上一个年度进行比较,如果前5位菌种类发生变化,则应该分析发生变化的原因,例如车间工艺布局变化、消毒剂种类变化、新进人员、增加净化系统等。以此,通过对环境微生物监控数据进行分析和统计,综合评判工厂卫生管理控制措施、环境微生物监控计划的合理性。

4 结语

食品加工过程中的环境微生物监控是食品安全控制的重点。通过对环境微生物监控,能够尽可能发现生产加工环境中存在的致病微生物风险,验证清洗消毒程序有效性,预判由微生物带来的食品安全风险,防范群体性食品安全事件的发生。环境微生物监控也是一项系统性、专业性要求较高的工作,监控有效性取决于监控方案的科学性和适用性,各个工厂需要结合自身实际情况科学合理地制订监控方案。随着食品加工过程中环境微生物监控的普及,食源性疾病或食品安全事件也会得到有效预防和 控制。