播期对寒地粳稻产量及温光资源利用的影响

刘猷红 张俊 唐傲 刘凯 张喜娟 董文军 孟英* 来永才*

(1黑龙江省农业科学院 耕作栽培研究所,哈尔滨 150086;2国家耐盐碱水稻技术创新中心 东北中心,哈尔滨 150086;3黑龙江省农业科学院,哈尔滨 150086;4黑龙江省作物分子设计与种质创新重点实验室,哈尔滨 150086;5中国农业科学院 作物科学研究所,北京 100081;第一作者:liuyouhong1011@126.com;*通讯作者:18645146186@163.com;yame0451@163.com)

近年,受气候的影响,我国北方地区春季低温和干旱灾害频发,导致当地农民无法实现及时播种和泡田插秧,并且这种现象还有进一步加剧的可能[1-2]。调控播期是保证北方优质粳稻高产稳产的关键栽培技术手段之一。

黑龙江是我国重要的商品粮基地,同时也是优质粳稻生产区,其南部温光资源丰富,是生产优质稻米条件最好的地区之一。合理播期有利于保证优质粳稻充分利用当地温光资源[3-4],发挥品种产量潜力[5-6],同时还能避免灾害造成的影响,对促进寒地优质粳稻高产稳产具有十分重要的意义。凌启鸿[7]认为,选择合适播期是栽培管理中的关键技术,同时也是水稻高产优质的基础。关于分期播种对水稻生育期、产量的影响,前人已做了大量研究,但由于地理位置[8]、品种类型[9-10]、栽培方式[11-12]以及田间管理方式等诸多因素的不同,结果不尽相同。本研究立足于黑龙江省第一积温带优质稻区,以优质粳稻品种为材料,通过分期播种试验,研究播期对优质粳稻生育期、产量及温光资源利用的影响,以及探究影响优质粳稻产量的关键气象因子,旨在为寒地稻区水稻生产充分利用温光资源保证优质粳稻高产稳产提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验点概况

试验于2018—2019年在黑龙江省农科院水田试验基地(哈尔滨市道外区民主乡,E 126°50′16″,N 45°51′5″)进行,试验点属中温带大陆性季风气候,年平均气温5.6℃,日照时数2 669 h,无霜期短,年降水量508~583 mm,耕层土壤(0~20 cm)基本理化性质为:有机质含量27.4 g/kg,碱解氮92.7 mg/kg,有效磷322.2 mg/kg,速效钾189.3 mg/kg,pH值8.02,土壤类型属于黑钙土。

1.2 试验设计

以近年来黑龙江省生产上种植面积较大的、适宜黑龙江第一积温区种植的3个优质粳稻品种龙稻18(全生育期140 d,需≥10℃活动积温2 600℃)、松粳22(全生育期144 d,需≥10℃活动积温2 700℃)、松粳9(全生育期140 d,需≥10℃活动积温2 650℃)为试验材料。试验设3个处理:Ⅰ,4月13日播种;Ⅱ,4月25日播种;Ⅲ,5月7日播种。每个播期处理设3次重复,每个小区面积20 m2,共计27个小区。随机区组排列,不同播期处理间用黑色塑料挡板隔开,保证单独排灌,防止窜肥。秧苗长到4叶时人工栽插,插秧行株距为30.0 cm×13.3 cm,每丛插5~7株。

施用氮肥(尿素)、磷肥(磷酸二铵)、钾肥(硫酸钾),分别以N、P2O5和K2O计,N∶P2O5∶K2O=2∶1∶1。氮肥(纯N)施用总量135 kg/hm2,基肥∶分蘖肥∶穗肥=4∶3∶3施用;磷肥作基肥一次性施用;钾肥为基肥、穗肥各50%。水分管理及其他大田栽培均按当地高产栽培措施进行。

1.3 测定内容及方法

1.3.1 气象数据来源

生育期内田间逐日温度、湿度监测采用泽大ZDR-41型仪器记录,监测时间间隔为20 min;日照时数和日降雨量气象数据来源于黑龙江农业科学院民主园区气象观测站。太阳辐射则根据日照时数采用Angstrom计算公式计算获得[13],即太阳总辐射Q=Qa(a+b n/N),式中Qa为天文太阳辐射,n为当日实际日照时数,N为当日可能日照时数,a和b取0.25和0.50[14]。

1.3.2 生育期、产量及产量构成因素

生育期主要记载播种期、出苗期、移栽期、齐穗期及成熟期;在成熟期每个处理调查3次重复,每个重复调查连续50丛水稻的有效穗数。按平均有效穗数选取考种样,每个小区分别取样9丛,调查每穗粒数、结实率及千粒重;每个小区选择中间位置5 m2实割测产。

1.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2007整理和录入数据,用SPSS 20.0软件进行数据分析,用LSD法进行差异显著性检验,用GraphPad Prism 8进行数据绘图。

2 结果与分析

2.1 播期对优质粳稻生育期及温光资源利用的影响

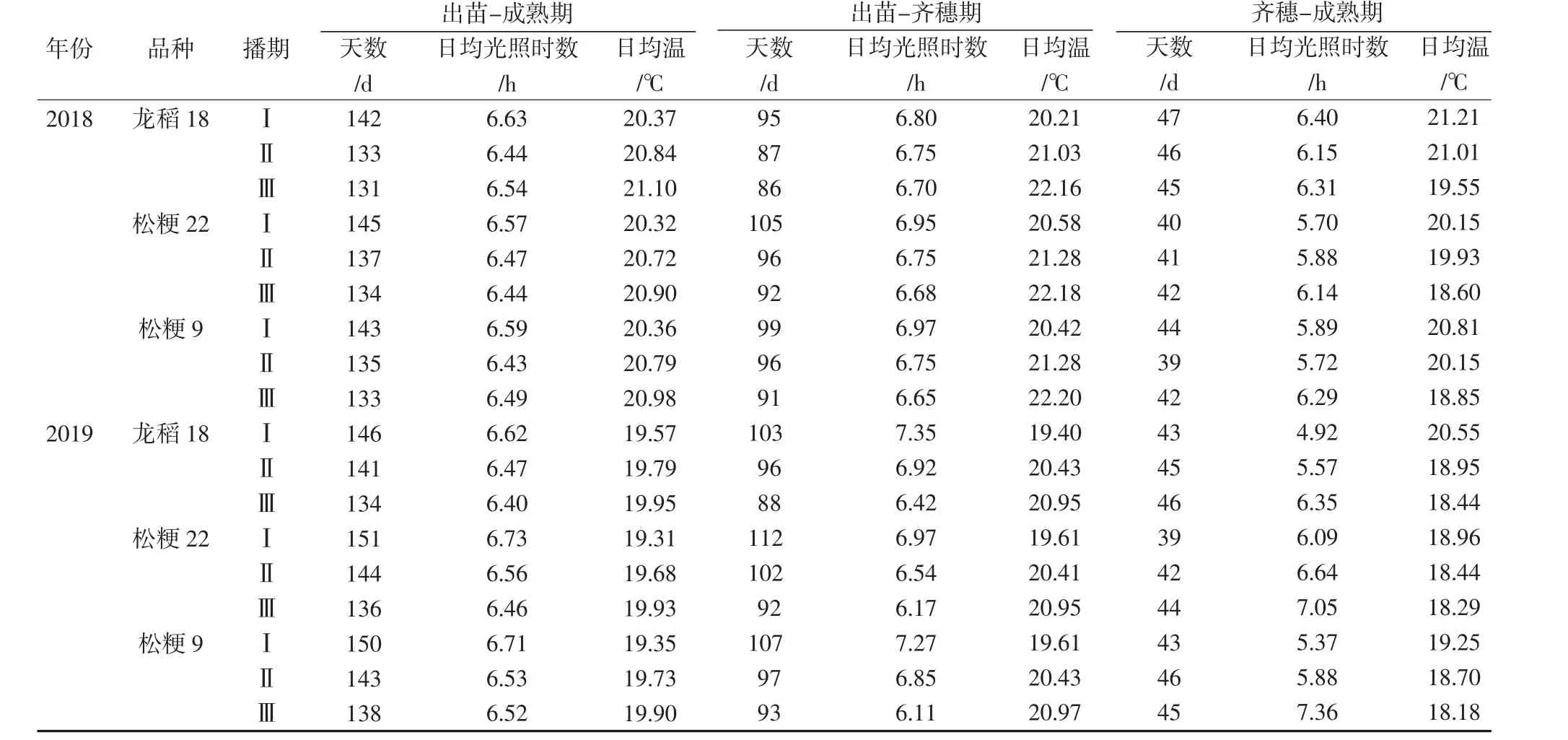

从表1可知,随着播期推迟,出苗-齐穗期和出苗-成熟期的生育期天数缩短,而齐穗-成熟期的天数相差不大;从2年试验可以看出,出苗-成熟期、出苗-齐穗期和齐穗-成熟期的日均光照时数分别为6.40~6.73 h、6.11~7.35 h、4.92~7.36 h;出苗期-齐穗期和出苗期-成熟期日均温度随着播期推迟逐渐升高,齐穗-成熟期日均温度逐渐降低。

表1 不同播期优质粳稻主要生育阶段的温光特征

由表2可知,随着播期推迟,优质粳稻的全生育期天数减少,与播期Ⅰ相比,2018年播期Ⅱ和播期Ⅲ减少天数分别为8~9 d、10~11 d,2019年减少天数分别为5~7 d、12~15 d。与播期I相比,播期II和播期III出苗-齐穗期(营养生长期和营养生长与生殖生长并进期)天数缩短明显,而齐穗-成熟期(生殖生长期)天数相对稳定。随着播期的推迟,优质粳稻全生育期积温、各阶段及全生育期光照时数均表现为降低趋势,且光照时数利用率减少。

表2 播期对优质粳稻生育期及温光资源利用的影响

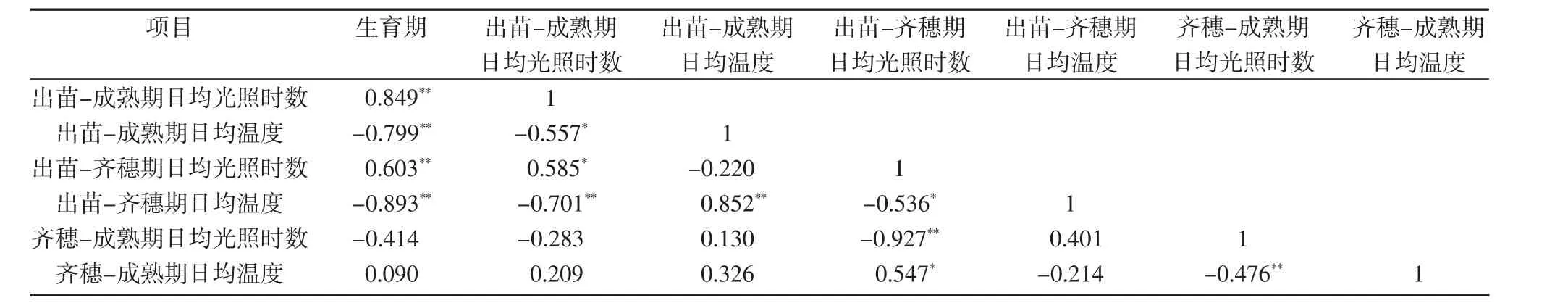

由表3可知,生育期天数的长短与出苗-成熟期和出苗-齐穗期的日均光照时数呈极显著正相关,与出苗-成熟期和出苗-齐穗期的日平均温度呈极显著负相关,说明齐穗前的日均温度增加和全生育期的日均光照时数减少可使水稻生育期缩短。

表3 优质粳稻生育期与日均温度和日均光照时数的相关性

2.2 播期对优质粳稻产量及其构成因素的影响

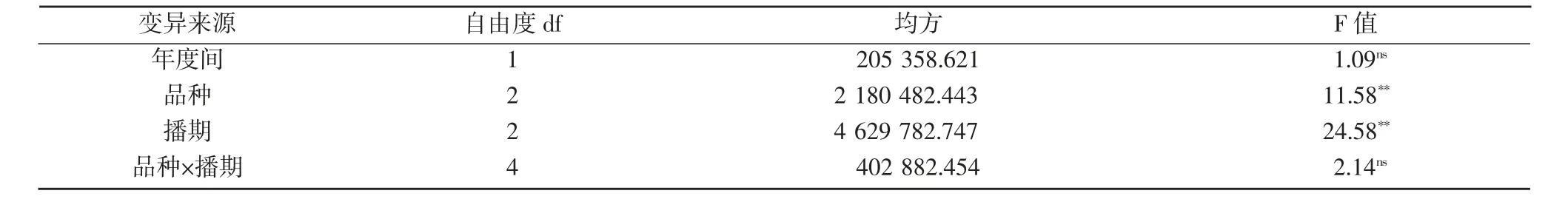

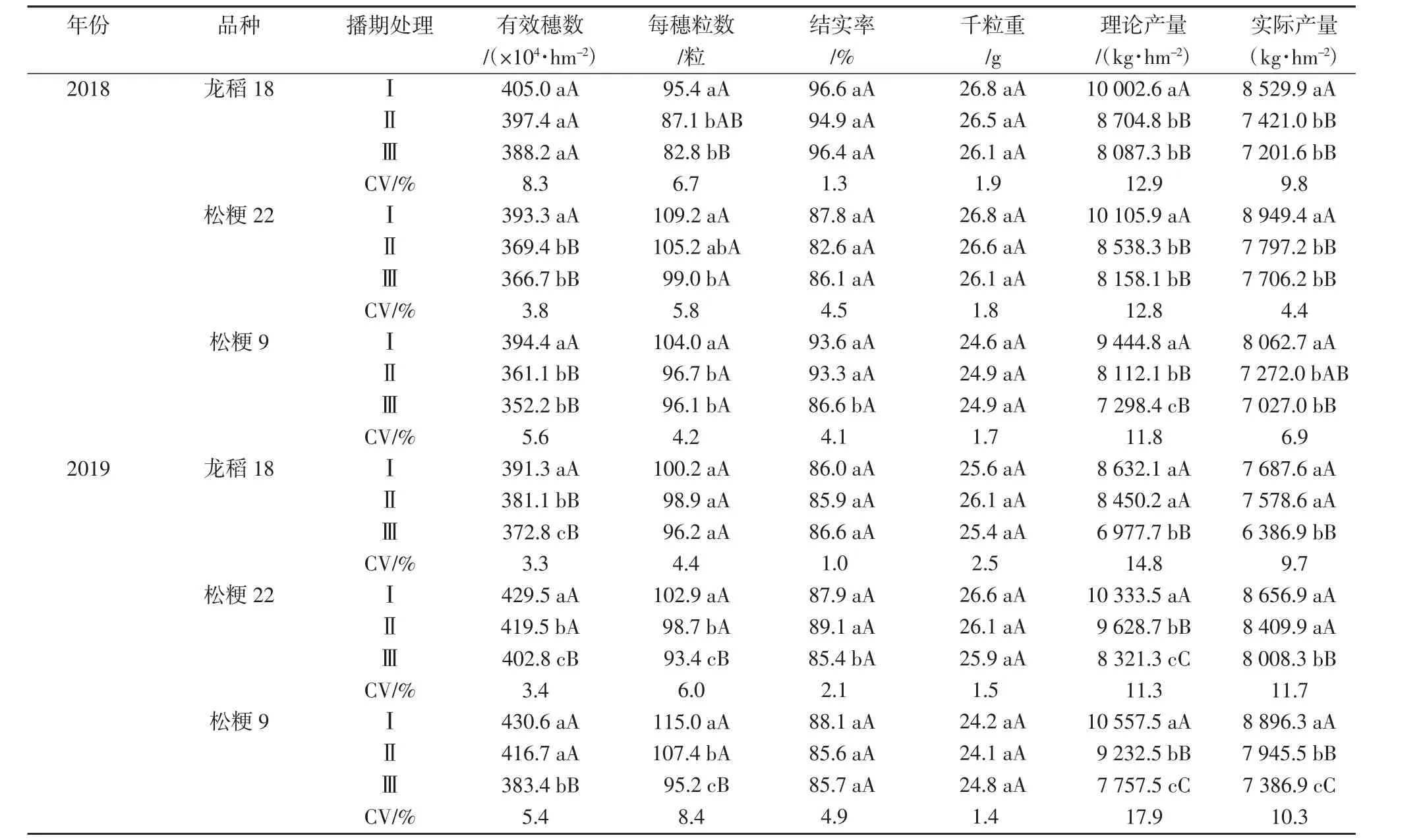

由表4可知,在保证水稻能正常成熟范围内,产量在品种间及不同播期间存在极显著差异,在年度间和品种与播期的互作效应上差异不显著。由表5可知,随着播期推迟,优质粳稻的产量逐渐降低,播期Ⅲ与播期Ⅰ差异显著。进一步分析产量构成因素发现,不同播期处理间,优质粳稻的结实率和千粒重变异幅度较小,有效穂数和穗粒数的变异幅度相对较大。相关分析表明,产量与有效穂数和穗粒数呈显著或极显著正相关。以上结果说明,播期推迟不利于优质粳稻高产,产量下降原因主要与有效穂数和穗粒数的减少有关。

表4 产量在播期间与不同品种间的方差分析

表5 播期对优质粳稻产量及其构成因素的影响

2.3 产量与各生育阶段气象因子的相关性

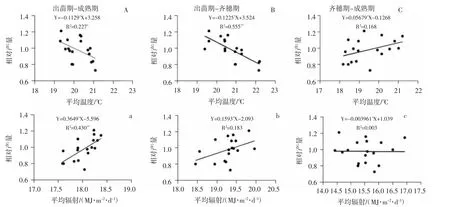

为了分析评估水稻生长季气候条件对水稻产量形成的影响,考虑到不同年份之间品种产量特性的差异,为了减小其他因素对产量的影响,本研究引入相对产量概念(相对产量=某一品种在一个播期和一个地区的产量/该品种所有播期和所有年份的平均产量)[15-16]。通过分析水稻不同生育阶段平均温度和平均太阳辐射与相对产量形成的关系,如图1所示,优质粳稻的相对产量与出苗-成熟期的日均温呈显著负相关,与出苗-齐穗期的日均温呈极显著负相关,与齐穗-成熟期的日均温呈正相关,说明齐穗前的日均温降低和齐穗后的日均温升高有利于增产。

图1 水稻产量与各生育阶段平均温度和平均太阳辐射的相关性(n=18)

就太阳辐射而言,出苗-齐穗期的太阳辐射与相对产量呈正相关,出苗-成熟期的太阳辐射与相对产量呈极显著的正相关,这说明在寒地稻区太阳辐射对产量形成有正向作用。

3 结论与讨论

调控播期是水稻充分利用温光资源最终获得高产的栽培技术之一。杨稚愚等[17]研究表明,早播和晚播均不利于产量构成因素的形成与产量的提高。本研究结果表明,随着播期推迟,水稻全生育期缩短,产量下降,产量下降的原因是由于有效穂数和穗粒数的减少。对于水稻温光利用而言,随着播期推迟,优质粳稻的全生育期有效积温和光照时数利用率均呈下降趋势,这与汪伟等[18-20]研究结果相同。本研究初步明确了出苗-齐穗期的日平均温度是水稻产量形成关键气象影响因子,而出苗-成熟期的太阳辐射对产量的影响也不能忽视。

——以长沙为例*