戴和根 中国化学演绎高质量发展方程式

张延陶

上任五年,“临危受命”的戴和根交出了怎样的答卷?

从举步维艰保生存到量质双高业绩丰、从行业周期困围城到相关多元争上游、从高端技术受制约到“卡脖子”技术补空白。中国化学工程集团有限公司(以下简称中国化学)躬身实干,实现政治效益、经济效益、社会效益稳步提升。

守住底蕴与责任,锚定创新与发展。如今,中国化学正致力于打造工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商(以下简称两商)。就如何演绎高质量发展方程式,中国化学党委书记、董事长戴和根接受了《英才》记者专访。

据公开资料显示,“十三五”时期,中国化学各项经济指标大幅增长,实现营业收入和利润总额分别翻一番、新签合同额翻两番的辉煌业绩,年均增幅持续位列建筑业央企第一,资产总额和净资产均增长2倍以上,在没有实施大的并购重组并且消化历史潜亏近100亿元的基础上,依靠改革创新激发员工动力活力,用了不到四年的时间再造了一个中国化学。

回首历史,中国化学在国家经济发展过程中充当着石油和化学工业体系建设“国家队”的重要角色。然而,在八大建筑央企中,中国化学的体量规模并无优势。

“中央多次明确提出国企要做强做优做大。”戴和根告诉《英才》记者,一个企业“大”不代表“强”,但“大”是“强”的基础,要纠正规模和速度情结,但是必要的规模、必要的发展速度也是不可缺少的。一叶小舟经不起风浪,一定的规模经营是高质量发展的重要组成部分。进入新时代,中国化学必须秉承高质量发展理念,认真处理好“大”和“强”的关系,找到推动高质量发展的新引擎。

中国化学在对标一流、解放思想大讨论等基础上,集团上下迅速统一思想,形成共识,编制了“三年五年规划、十年三十年愿景目标”中长期发展战略和“十四五”规划,确定了走专业化、国际化和相关多元化道路,加快转型升级,加快做大做强,不断提升行业地位、提高行业话语权,追求“质”和“量”比翼齐飞、协调发展。

首要是聚焦专业化,勠力做强做大。

传统化学工程市场,中国化学领军地位不可动摇。作为化学工业工程领域的“国家队”,中国化学是业内资质最齐全、功能最完备、业务链最完整、知识技术密集的工程公司,拥有石油化工施工总承包特级资质7项,施工总承包一级资质64項,工程设计综合甲级资质6项,工程勘察综合甲级资质3项,此外还有岩土、房建、路桥等方面多项资质,可提供技术研发、投资融资、规划咨询、项目管理、勘察设计、采购与设备成套、施工建设、开车服务、维修服务等全过程工程服务。中国化学拉长长板,实施标准营销,受工信部的委托,牵头制定《化工园区综合评价导则》《化工园区开发建设导则》等国家标准,破解“化工围江”“化工围城”等困扰行业发展的难题,由建设工厂向打造标准化园区延伸,实施已有化工园区改造升级,为新化工园区提供规划、设计、建造、运营、产业导入一揽子方案。推动产融结合的绿色安全标准化园区建设,安庆、鲁南、连云港、茂名、惠州等一批化工园区开建。实施技术营销,积极发展水环境治理、土壤修复、固废危废处理、烟气治理、白色污染治理等业务,已建设700多个环保项目。实施政策营销,在京津冀一体化、长江经济带、黄河生态保护区、粤港澳大湾区等重点区域,签约落地一批国家重大项目和民生工程。

技术与人才是支撑专业化的重要因素。

中国化学具有较强的技术研发能力和技术储备。在传统化工、新型煤化工、化工新材料、绿色环保技术、氢能利用等多个领域,通过自主创新和产学研协同创新等方式,形成系列的工艺技术和工程技术。加强关键技术攻关,构建“技术+ 产业”一体化发展,聚焦化工新材料领域,突破己二腈等系列“卡脖子”核心技术。建立了完善的研发平台体系,以中化学科研院为总院,建设日本、欧洲两个海外分院和7 个国内分院,以及环保研究院、碳中和研究院、智能装备研究院,与知名高校、科研院所共同建设一批联合研发平台,建设了“1总院+ 多分院+N 平台”创新体系。同时,大力引进高端人才,打造“科学家+ 工程师”研发队伍;实施正向激励机制,制定落实“四个15%”“两个5年”和“一班两制”“一院两制”等薪酬机制,充分激发创新创业积极性。

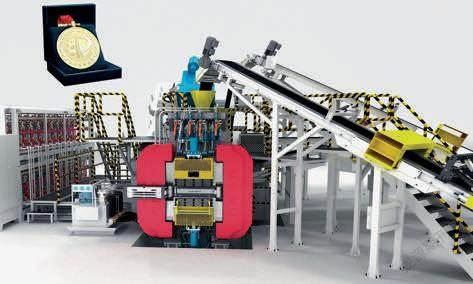

承建的世界单系列最大煤制天然气工程伊犁新天项目获得“国家优质工程金奖”

戴和根告诉《英才》记者,目前,中国化学聚集了经验丰富的管理团队以及一批代表国内先进水平的专业技术人才,集中了我国石油化工、煤化工、天然气化工和化学工业以及其他工程建设领域的主要力量,在人力资源管理方面形成了独有特色的管理模式。

在科技和人才加持下,近年来,中国化学主业深耕成效显著,签约落地由中俄两国元首见证的俄罗斯纳霍德卡化肥公司甲醇项目、波罗的海化工综合体“千亿大单”等一大批具有重大影响的国际项目和浙江石化4000万吨/ 年炼化一体化项目、裕龙岛炼化一体化项目煤气化制氢联合装置等一批国内重点项目,营收占比近七成,成为企业做强做大的重要支撑。“十三五”期间,中国化学营收年均增长率达22.9%,2021年较2016 年增幅达180%,实现了“量”的跨越式提升。同时,实现“质”的稳进,盈利能力同步提升,“十三五”期间利润总额年均增长率26.62%,净利润年均增长率为26.83%,其中2021年利润总额较2016年增幅达226%。

推动主业做大做强的同时,中国化学的相关多元化已展现出显著的“后发优势”。

2019年接受《英才》记者专访时,戴和根曾表示,从传统业务向相关多元化拓展,短期的阵痛不可避免,但没有创新,就不可能适应新的业务体系、就不可能迎来高质量发展。

时至今日,中国化学已经形成相关多元化业务协同发展的良好格局,成为企业的核心竞争力之一。

戴和根强调,相关多元化发展是发挥化学工程传统优势向产业链上下游延伸拓展、规避单一行业周期性波动风险、总结先进企业成功经验而做出的积极、合理、科学的选择。

供需关系是市场经济的朴素真理。不可否认,当前化学工程行业的容量已触摸天花板,行业竞争日渐激烈。同时,行业受油价波动影响,具有较强的周期性波动特点。

对标同行业企业,从国际工程公司来看,德国豪赫蒂夫公司、法国万喜公司、美国福陆公司等均在开展石油化工工程业务的同时,在交通运输、民用建筑、环保、电力等领域开展了业务;从国内企业来看,各中央企业都开展了相关多元化业务,大部分央企依托产业链拓展新业务。其他建筑类央企均在传统主业的基础上开展了多元化业务。走相关多元化发展道路是建筑企业的合理选择方向。

中国化学以产业链前后向环节或者在关联度高的产业、产品线之间为标准进行拓展顺理成章。既能有效抵御行业周期性风险,也能更好地共享资源,提高资源利用率,形成不同领域间相互协同和促进的放大效果。

而中国化学在化学工程领域具有丰富的工程建设经验和良好的品牌美誉度,利用专业知识、专业技能和中国化学作为央企的品牌效应,中国化学正发挥工程建设的专业优势,围绕化学工程领域,积极向基础设施、环境治理、实业等相关业务领域和上下游业务领域拓展。

近年来,基础设施业务成为中国化学发展有力支撑,2021年营收整体占比达到16.21%。其中,市政工程、交通运输等传统基础设施不断突破,首个大型铁路工程阿布扎比伊蒂哈德铁路网二期项目顺利落地。产城融合项目大力推进,赣州南康项目、安庆产城融合项目等开创了产城融合营销模式的新局面。环境治理业务卓有成效,营收占比达2.8%。

相关多元化的另一个重大突破是实业发展成果丰硕。近年来,中国化学突出科技创新,在上下游进行产业链延伸,以技术创新做强做优做大特色产业,在化工新材料、新能源、高端装备制造等领域攻关拔寨,攻克己二腈等“卡脖子”关键核心技术,推动“创新技术+ 特色实业”一体化发展,实现了转型升级跨越式发展,实业业务营收占比达5%。在化工新材料方面,天辰耀隆己内酰胺工厂安全平稳运行,国内首套丁二烯法己二腈工业化生产项目及尼龙系列项目今年7 月成功投产,填补了国内技术和产业空白,中央电视台《新闻联播》等中央媒体进行了报道;硅基气凝胶项目、可降解塑料PBAT 项目顺利投产,双氧水法制环氧丙烷项目开工建设。在新能源产业氢能研发和产业方面,以氢能为主的清洁能源技术研发积极推进,垃圾气化制氢油及氢能产业示范项目投入运行,与华东理工大学等共同开发大规模加压固定床垃圾熔渣气化制氢技术开展中试。在高端装备制造方面,“五复合橡胶挤出机头”专利荣获中国专利金奖,橡胶挤出装备市场占有率国内第一,产品远销欧美、东盟等国家和地区。开发的6400 吨液压复式起重机是世界上能级最大的陆地起重设备,处于国际先进水平。利用视觉系统取代人工监测焊接的全位置智能焊接机器人成功应用。同时,进一步加强自有技术创新,大力发展以战略性新兴产业为核心的实业业务,锻造新的业务增长极。戴和根表示,到“十四五”末,实业占比将提升至20%,确保实业成为集团的重要支柱产业。

与专业化、多元化共同构筑中国化学高质量发展道路的是国际化。中国化学既具有起步较早的海外工程经验,又显示出了强劲的海外业务发展势头。

中国化学作为国家“走出去”战略和“一带一路”倡议的先行者和开拓者,早在20 世纪80 年代初即走出国门,承建了很多国际工程项目,凭借较强的商务能力和资源整合能力,持续加深与项目所在国及地区政治、经济、文化上的沟通,积累了大量海外工程经验,为公司推进市场相关多元化战略奠定了坚实的战略基础。

戴和根告诉《英才》记者,近年来,中国化学境外新签合同额屡创新高,境外营业收入稳步增长,集团海外业务发展进入快车道;签署了“千亿大单”俄罗斯波罗的海化工综合体项目、纳霍德卡甲醇项目、哈萨克斯坦IPCI 项目等大型项目。

面对前所未有的外部挑战,中国化学稳妥有序推进海外业务发展,国际影响力不断提升。

数据显示,2021、2022年,中国化学连续两年在全球油气相关行业工程建设公司中排名第一,ENR 排名位居全球第16 位;在中国企业境外大型成套设备工程项目签约排行榜中,中国化学位列第2,海外业务板块持续发力。“其實秘诀就4 个词组:一是布局优化,二是实业投资,三是技术支撑,四是人才队伍国际化。”戴和根说。

中国化学持续巩固传统优势市场,并通过积极培育、大力开发、努力开拓一批新市场,重点在“一带一路”沿线做优做强,聚焦重要市场和重点项目,加大海外重大项目的开发统筹,构建重点突破、多点开花的海外经营态势。

扬帆海外,“两商”新定位也未缺席。中国化学增强科技对海外市场经营的支撑作用。加强与国际知名化工、石化企业的合作,积极研究化工、石化领域的核心技术和先进技术。同时,充分利用中国化学煤化工技术优势,积极打造“技术+ 资源”海外项目,带动中国技术、中国标准走出去。

戴和根强调:“国际化的关键在于人才国际化”。据此,中国化学持续加大属地化经营人才队伍建设,健全海外薪酬管理体系,推动海外用工降本增效。

国际化是中国化学持续增长和高质量发展的重要动能之一。展望未来,中国化学将继续围绕中长期发展战略和“十四五”规划,深入推进“一体两翼”业务发展,锚定“两商”新定位,开创海外经营新格局,加快建设特色鲜明、专业领先、核心竞争力强的世界一流工程公司。

“五复合橡胶挤出机头”专利获得中国专利金奖

如果说专业化、国际化和相关多元化是中国化学这棵大树的主干支撑,那么改革就是动能滋养。

众所周知,中央企业多是脱胎于计划经济时期的组织结构。在向市场化成长、演变的过程中,历史沿革既是沉甸甸的宝贵财富,同时也令企业背负时代惯性的历史包袱。

戴和根履职之初,中国化学的情况可以用“发展陷入困境,历史包袱沉重,人才流失严重,生产经营状况举步维艰”来形容;与此同时,对标国内外同类企业,彼时的中国化学无论在规模还是效益上也都存在明显差距。

发展出题目,改革做文章。戴和根表示,中国化学要解决历史遗留问题,必须深化改革;要谋求高质量发展,也必须依靠改革。改革红利将在中国化学高质量发展的进程中持续发挥作用。

中国化学以改革为动力,三年行动超前推进。强化顶层设计并提前半年启动国企改革三年行动,目前各项重点工作主体任务全部完成,入围国务院国有企业改革领导小组“学先进、抓落实、促改革”专项行动第三批典型企业,在中央企业2021年度改革三年行动考核中获评“A”级,今年2月,新华社《国内动态清样》专题介绍了中国化学深化改革的典型经验。

在改革措施方面,中国化学重点推进五方面工作。加强董事会建设落实董事会职权。所属企业董事会全部实现应建尽建和外部董事占多数,建立一定规模的集团公司外部董事人才库。2017 年以来,集团公司率先对董事会健全、管理规范、资产优良的所属企业进行了投资授权,并持续加大授权放权力度,实施集团公司向所属企业董事会、同级董事会向经理层“两个授权”。聚焦董事会规范高效运行,引入民营股东和员工股东,形成多元化、专业化的董事会,提升决策的科学性民主性。依靠工人阶级办企业,推动混改企业持股员工代表依法进入董事会,落实混改企业员工代表参与包括总经理在内的经理层成员市场化选聘与考核,实现民主管理与董事会行使职权有机结合,有效发挥了董事会定战略、作决策、防风险作用,在国资委首次开展的董事会工作考评中获评“优秀”。蹄疾步稳推进混改。按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,从产业链价值链上下游引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者,以混促改,以改增效,引入万华化学、华谊装备等“三高”战略投资者,完成29家二三级企业混改,相继涌现一批治理优、机制活、发展好的混改典型。如中化学华谊装备公司已成为化工智能装备研究平台、机制灵活运作高效市场主体和高端装备制造产业基地;生态环境公司采用“集团控股+ 核心骨干持股”股权多元化架构,从环保领域优势企业引入职业经理人管理团队,签订对赌协议,建立内部创新创业机制,激发发展活力。在混改企业全面推行职业经理人制度,选聘职业经理人115人,其中外部选聘49 人、内部转身份66人,原经理层成员落聘退出26人,4人试用期考核不合格被解聘。扎实推进任期制契约化。103家全资二三级企业的460名经理层成员全部实现任期制和契约化管理,形成“一岗一表”差异化考核指标,强化考核结果刚性运用,经理层成员业绩考核等级比例实行强制分布,绩效薪酬与考核结果紧密挂钩,具有重大贡献的经理层副职薪酬可以高于总经理。深化生产经营管理组织模式改革。完成生产经营一体化三级综合公司改革近百个,逐步实现“综合公司做强做大,专业公司做专做精”。

同时,大力组建“核心层”作业层实体,项目管控力不断增强。稳步推进专项行动。“双百企业”重机公司、“科改示范企业”天辰公司改革经验入选国资委案例集,天辰公司在国资委科改示范行动专项评估中连续获评“标杆企业”。同时,以考核为抓手,“三能”机制逐步建立。认真落实中央企业三项制度改革专项行动,发挥考核分配“指挥棒”作用,建立360度考核体系,不断健全市场化经营机制。

2017下半年以来,总部率先启动改革,由此带动二三级企业改革,共压减近100家法人机构,减少人员近1500人,管理更加精干高效,改革经验成果荣获“中国企业改革发展优秀成果一等奖”。推动管理人员能上能下。四年多来,集团公司党委通过公开选拔的方式任用干部占新提拔任用干部的57% ;所属企业通过竞争上岗方式选聘干部占新聘任干部人数的65% 以上。推动员工能进能出。全面实施员工竞聘上岗,全体起立再就位,新进员工公开招聘率、员工劳动合同签订率、全员绩效考核率均达100%。对不胜任的员工依法解除劳动合同,集团公司总部员工市场化退出率1.8%,所属企业员工市场化退出率1.7%。推动薪酬能高能低。完善总部绩效薪酬体系,考核等级强制分布,同职级员工收入最大相差1.9倍;建立所属企业“1+3”年度考核指标体系和“1+N”任期考核指标体系,企业负责人年度薪酬水平最大相差達7 倍。强化正向激励,制定了涵盖经营开发奖励、工程项目奖励、研发奖励等一系列正向激励办法,鼓励资本、技术、劳动、管理等要素参与分配。东华公司实施上市公司股权激励,五环公司实施科技型企业岗位分红;5家混改企业1000余名技术管理骨干员工持股出资4.3亿元,10家创新领域实业投资项目及新设企业1900余名研发技术管理骨干员工跟投超7亿元。通过改革,“上岗靠竞争、收入比贡献”理念深入人心,人力资源效能得到充分激发。

在采访过程中,戴和根多次提及“一流”这个关键词。

一流的企业势必离不开一流的管理。自其执掌中国化学以来,中国化学推行的工程项目精细化管理历经2018年试点运行、2019年“推进年”、2020年“提升年”和2021年“深化年”等系列活动,建立了以成本管理为核心的集约化、规范化、标准化、制度化、流程化、信息化的工程项目精细化管理体系。在此基础上,逐步拓展全面精细化管理,推动精细化管理向全系统、全流程和全员延伸,编制实施《全面精细化管理手册》,覆盖27 个管理领域、162个业务单元,推动管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化。

同時,全面加强风险管控,大力实施“两金”压控三年行动,“两金”占比保持在建筑业央企较低水平,整体资产负债率为建筑央企最好水平。大力推进法治建设,在法治央企建设排名中位列第一,法律、合规、风险、内控“四位一体”管理模式被国资委评为“标杆项目”。稳步推进瘦身健体,大力开展亏损企业治理和“处僵治困”,全面完成剥离企业办社会职能工作,着力清理各类冗余机构。加强安全生产管理,没有发生重特大安全事故,安全绩效处于建筑央企最好水平。

与管理水平不断提升相衬的是中国化学的一系列蜕变。

经营质量显著增强。五年间,中国化学人均创收、创利和劳动生产率增幅分别达到159%、201% 和92% ;净资产收益率从6% 提升到9.4%,增幅57%;营业利润率从3.9%提升到4.6%,增幅18% ;经营现金净流增幅64%。在国资委定期公布的主要经济指标排名中,中国化学2021年度净利润、利润总额、营业收入总额同比增幅分别为38.1%、44.3%、25.7%,在建筑央企中领先。

获得“国家优质工程金奖”的境外工程文莱PMB 石化项目

项目管理更加精益。中国化学突出“法人管项目”,制订“两定额三标准”,打造“两平台一系统”,实现了项目管理由粗放向集约转变、由“前台”向“后台”转变、由项目经理管项目向法人管项目转变、由经验管理向科学管理转变,工程项目管理水平和效益得到有效提升,项目合同质量、执行效率、经济效益、风险管控水平明显提高。经测算,项目成本平均下降1%-1.5%,相应利润率也提高了1%-1.5%。

集中采购成效明显。中国化学采购管理各项指标持续攀高,与2017年相比,集中采购率由96% 提升到98.8%,公开采购率由16.7% 提升到98.7%,上网采购率由16.7%提升到99.3%,电子招标率由16.7% 提升到99.8%,四项采购管理量化指标达到国资委采购管理对标评估优秀水平。五年来,节约采购成本33.9亿元,成本节约率约2.5%。

品牌形象大幅提升。中国化学的工程管理模式与国际接轨,项目实施能力达到国内领先、国际先进水平,优势领域创新引领能力和竞争力进一步增强,在集团内部形成一批具有较高生产管理水平和较强市场竞争能力的企业,在化工、炼油、电力、生态环保、市政、民用建筑等领域打造了一批经典项目、精品工程。近年来,累计荣获中国建设工程鲁班奖11项,国家优质工程奖31项,省部级优质工程奖155项,国家优秀勘察、设计、总承包(金钥匙)奖17项。在国家知识产权局公布的第23届专利奖中,中国化学荣获金奖1项、银奖2项(全国共评选金奖30项、银奖60项)。中国化学受到人民日报、新华社、中央广播电视总台等媒体持续关注,入选新华社民族品牌工程,荣获“全国五一劳动奖状”,位居“中国品牌500强”前列,企业知名度美誉度不断提高。

“不能腐”机制不断完善。作为建筑业企业,工程项目管理是中国化学的核心业务,既是最重要的利润来源,也是党风廉政建设和反腐败工作的重点领域。中国化学党委坚持将全面从严治党融入中心工作,紧盯关键岗位和关键环节,通过实施精细化管理,实现项目管理全过程、全要素的标准化、规范化、信息化、细化、量化、可追溯、可考核。通过科学授权与科学管控,全面加强对项目运营权力的制约和监督,扎紧“不能腐”的笼子,确保权力在阳光下运行。精细化管理不仅发挥了控成本、增效益的作用,也有效遏制了工程建设领域腐败现象易发多发问题,极大促进了工程优质、干部优秀、效益优良。

戴和根表示,精细化管理是科学管理的精髓,是构建“不能腐”体制机制的重要抓手,是推进企业管理体系和管理能力现代化的重要手段,今后中国化学将持续扎实抓好这项工作,打造成为体现中国化学核心竞争力的一张亮丽名片。