矩形顶管法在浅层地下空间施工中存在的主要问题及控制措施

李俊玲

(广州金土岩土工程技术有限公司,广东 广州 510507)

0 引 言

近年来,随着中国城市化进程不断加快,城市空间资源的不足逐渐成为制约城市建设及经济发展的最主要因素之一,为解决城市空间日渐紧张的困境,城市建设从桥梁、高层建筑等城市上空空间开发利用,到本世纪的城市地下空间开发利用,逐渐呈现多维度、立体化的扩展趋势[1-3]。

21 世纪为地下空间技术利用高的世纪。目前地下工程施工技术主要包括:明挖法、浅埋暗挖法、盾构法、顶管法等。其中顶管法是近年发展起来的一种地下暗挖施工方法,这种施工方法相对于传统明挖施工在征拆、环保、管线迁改、交通导改等方面具有较大优势。顶管法按照管节及顶管机形状,可分为矩形顶管、圆形顶管及异形顶管(如直墙拱形,这类有时也归类在矩形顶管中),与其他地下暗挖施工方法相比,矩形顶管法因其施工占地面积小、空间利用率高、成本相对较低、绿色环保、试用性强等优点,在城市地下空间开发利用的施工中得到越来越广泛的应用,如地下过街通道、地铁出入口、综合管廊等浅层地下空间开发建设[4-5]。

针对矩形顶管法,许多学者从多方面、不同角度对施工技术进行了研究,但较少对顶管施工中存在的问题及控制解决方案进行针对性的探讨研究。本文依托深圳市轨道交通8 号线深外高中站B2 出入口人行通道矩形顶管工程,对矩形顶管法在施工中遇到的问题进行分析,通过施工中遇到的问题及一系列解决措施的应用,结合其他工程施工遇到的类似问题及解决方案,从多方面对施工效果进行总结研究并形成结论,为今后顶管设计、施工提供借鉴参考。

1 工程概况

1.1 工程概况

本工程位于深圳市盐田区深圳外国语学校(高中部)东北侧,地处中青一路与梧桐山大道十字交叉路口,顶管通道自西向东下穿盐排高速公路及梧桐山大道与深外高中站地铁主体结构连接。本工程在梧桐山大道东侧设置始发井,西侧接收端通过暗挖三角区段与地铁主体结构相连。

由于顶管接收端紧邻梧桐山大道及盐排高速,设计顶管出入口通道与深外高中站主体结构斜交,不适于挖基坑做接收井布置,因此顶管掘进到接收端时采用弃壳接收措施,斜交区域采用矿山法暗挖施工与主体结构联通(见图1)。

图1 深外高中站顶管通道平面示意图

本工程长75 m,通道断面尺寸为6.9 m×4.9 m,内净空为5.7 m×3.7 m。采用6.92 m×4.92 m 多刀盘组合式土压平衡顶管机施工。

1.2 工程地质及水文特征

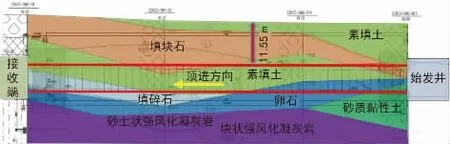

深外高中站B2 出入口顶管通道平均覆土厚度约11.55 m,穿越地层主要为①1素填土,局部穿越①3填块石、①4填碎石和④14卵石层。顶管通道地质剖面图见图2。

图2 顶管通道地质剖面图(单位:m)

其中①1素填土地层主要由黏性土混少量砂砾组成,偶夹碎块石,由人工填成;①3填碎石地层主要由中等~微风化花岗岩碎石组成,碎石直径一般为20~100 cm,局部粒径超过300 cm,夹有少量黏性土及角砾,由人工填成;①4填块石地层主要由微风化花岗岩质块石组成,块石直径10~20 cm,最大者可达30 cm 以上,含量大于50%,块石间为碎石、角砾及黏性土充填,本层在场区内不均匀分布;④14卵石层主要为稍密~中密状,局部密实,卵石呈亚圆、次圆状,直径2~8 cm 不等,个别大于10 cm,有较多的粗、砾砂及黏性土填充。

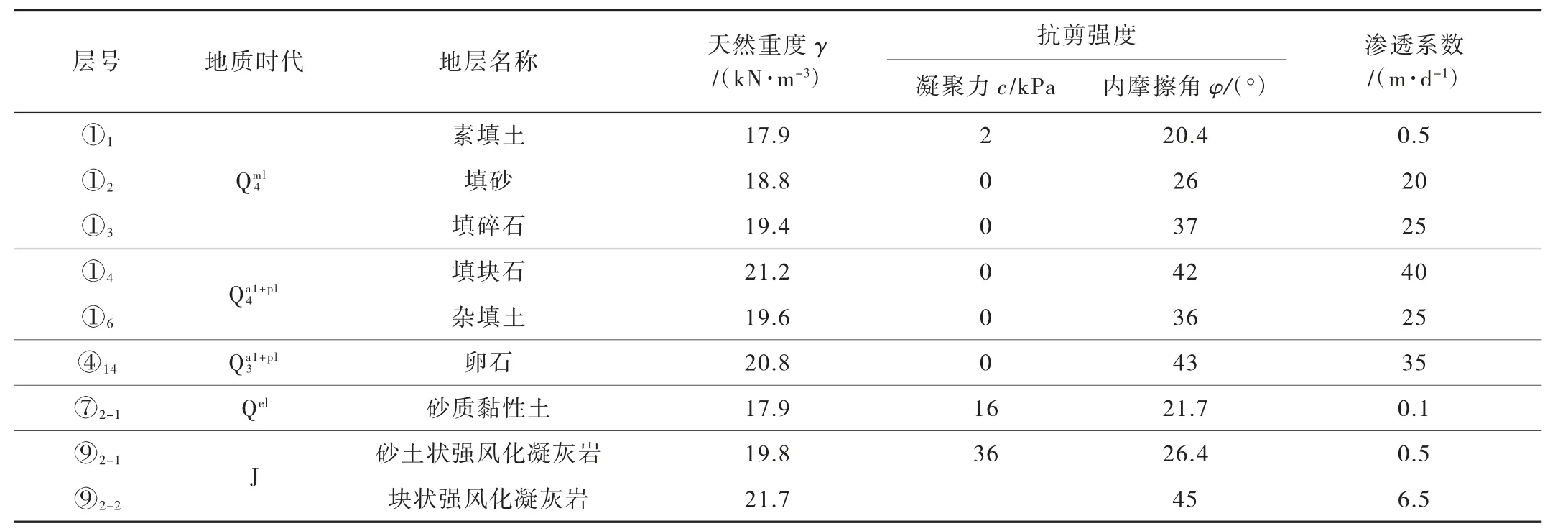

顶管穿越地层基本为人工填筑地层,地层的物理力学参数如表1 所示。

表1 各土层物理力学参数

1.3 周边建(构)筑物及地下管线

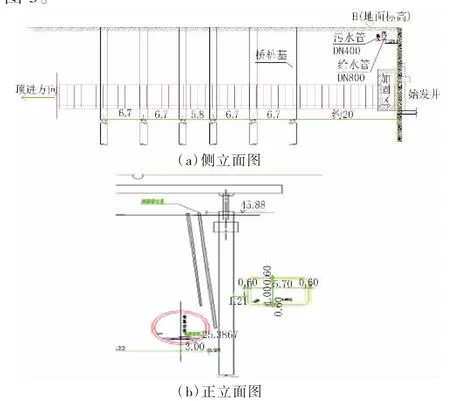

本工程自东向西下穿梧桐山大道、盐排高速,盐排高速桩基距顶管通道水平最小净距约1.21 m。顶管施工下穿DN400 污水管、DN800 给水管,管线覆土厚度最浅处直线净距约1.7 m 左右,给水管线距始发井最近处直线净距约2.38 m,污水管线距始发井直线净距约3.68 m。

顶管周边建(构)筑物、管线与顶管相对位置见图3。

图3 顶管通道周边环境及管线位置(单位:m)

2 主要施工风险及控制措施

针对矩形顶管在浅层地下空间施工的特点及环境因素等,本文将顶管施工中存在的主要问题根据发生的原因及风险的可预测性归纳总结为三类施工风险,第一类是矩形顶管施工工法自身施工局限性引起的施工风险,如顶管机栽头、顶管机背土、顶管通道扭转、顶管机及管节后退、姿态控制、掘进减阻、始发接收漏浆;第二类是与施工工况相关的施工风险,如顶管通道下穿高架桥、道路或边坡等沉降风险、管线沉降风险、不良地质掘进风险等;第三类为不可预见风险,这类风险是地下工程本身的特性所决定,主要为地质不确定风险[6]。

本工程根据现场工况及地质水文情况,提炼出10 个施工中主要存在的问题,其中第一类风险施工问题6 个,第二类风险施工问题3 个,第三类施工风险施工问题1 个,本文主要介绍第二类、第三类施工风险中主要施工问题及控制措施。

2.1 第一类施工风险

第一类施工风险是矩形顶管施工工法局限所引起的施工风险,因此这类施工风险是可预见并可规避的施工风险,可以在设计中采取加强措施、施工中严格质量控制以规避施工风险的发生。

本工程采用6.9 m×4.9 m 多刀盘土压平衡矩形顶管机,顶管机重量约200 t,矩形人行通道断面及直线长度较大,因此本工程第一类风险中存在的主要问题为:

(1)顶管机栽头;

(2)顶管机背土;

(3)顶管通道扭转;

(4)顶管机及管节后退;

(5)姿态控制;

(6)掘进减阻。

2.2 第二类施工风险

第二类施工风险是与施工工况相关的施工风险,这类施工风险在设计时或施工前需采取必要措施,同时施工过程中严格控制质量方可减小风险的发生几率。

本工程人行通道下穿盐排高速公路,与盐排高速桩基直线净距仅1.2 m,上方有较多管线,且穿越地层有素填土、填块石等,因此本工程第二类风险中存在的主要问题为:

(1)顶管通道下穿高架桥及道路的沉降;

(2)管线沉降;

(3)不良地质掘进中主要为块石、碎石、卵石地质。

2.3 第三类施工风险

由于地下工程的特性,第三类施工风险在施工前或发生前几乎不可预见,因此无法做预见性措施,只能根据现场情况采取应急或补救措施。

本工程施工中发生的问题就是第三类施工风险——地质不确定。

3 施工中遇到的主要问题原因分析及解决措施

3.1 地质突变施工

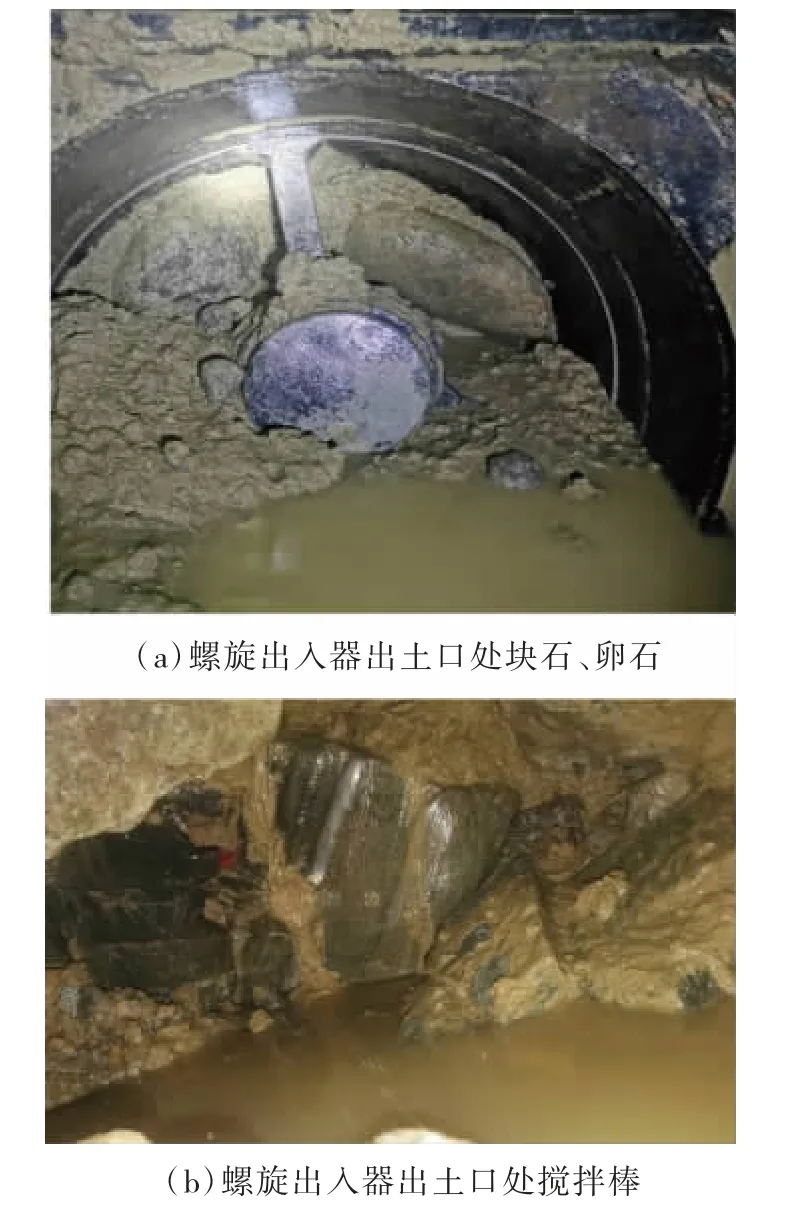

本工程始发掘进施工时,发现地层中块石、碎石较多,由于本工程地质剖面图显示,主要穿越为素填土地层,部分地段中含碎石、块石,因此未予以重视,掘进到约3 m 左右时遇到孤石,同时发现部分块石、碎石粒径达30~50 cm,且地层中碎石、块石含量及地层延续远超地质剖面图所示,此段每掘进0.5~1.0 m 就必须打开顶管机螺旋出土器清理积聚在出土口的碎石、块石,严重影响掘进速度,直至掘进到约33 m 时,顶管机前遇到大块孤石,刀盘夹死,左侧搅拌棒、刀盘相继断裂,掘进失败(见图4)。

图4 螺旋出入器出土口打开现场图

3.2 掘进失败原因分析

一是地质情况突变导致掘进失败。

本工程掘进过程中发现孤石后,对顶管施工范围内地质情况进行钻孔补勘验证,补勘钻孔显示顶管穿越高程范围内存在⑨2-1砂土状强风化凝灰岩及⑨2-2块状强风化凝灰岩地层。其中⑨2-1强风化凝灰岩呈褐色- 灰褐色,原岩结构清晰,原岩矿物除石英外,基本已风化,岩芯呈砂土状,手捏易散,遇水易崩解,极软岩,极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ类,揭露层厚3.1~4.6 m,属于III 级硬土;⑨2-2块状强风化凝灰岩呈褐黄、灰褐色,原岩结构清晰,原岩矿物除石英外,基本已风化,岩芯呈半岩半土状,锤击易碎,干钻困难;软岩,破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ类,揭露层厚3.0 m,属于IV 级软质岩。各土层物理力学性质见表1。

二是通过地质剖面图及地质情况说明可推测,本工程掘进地层中含块石、碎石,顶进前未充分考虑到地层变化,并预测相关可能性做好顶管机适应性选型,该工程顶管机较为适应软土地质顶进,对于本工程突变后穿越地层呈现的上软下硬特质顶进施工较为不利。

3.3 主要解决方案

对于“地质不确定”,矩形顶管施工中常采用以下六种方法进行处理:

(1)预处理措施

因地下工程存在隐蔽性、不可预见性、地质多变等特性,顶管施工前,应对地质情况进行钻孔分析,对周边环境进行现场踏勘,如发现顶管穿越地层中部分地段含岩石层等地层,应尽可能提前对地质进行补勘验证,对可能存在岩石等不适用于顶管施工的地层,应采取适宜施工方案或预处理施工措施。

这要求相关从业技术人员具有很强的地层敏感性及丰富的设计、施工经验。

(2)顶管机选型

如选用顶管施工工法的工程地质中含碎石、块石、岩石等地层,施工前必须进行顶管机设备选型,选择刀盘抗扭矩性能强、刚度大、韧性强、刀盘布置均衡、刀具切削能力强、螺旋出土器口径相对较大的适用于碎石、卵石、岩石等地层的顶管机。

顶管机配置必要的土体改良及注浆系统,可及时向刀盘及掌子面注高压水、浓泥等,清理刀盘且使块石、碎石、岩石等经刀盘破碎后包裹在泥浆中及时掉落到螺旋机出土器口,通过出土口排出。

(3)打开螺旋出土器口取石

施工中遇到粒径较大经刀盘破碎后无法直接经螺旋出土器排出的块石,先探测确定块石位置,然后采取降水措施使地下水位低于管底以下1 m,再拆除螺旋出土器,用水钻等工具人工破碎孤石、块石后取出。

(4)弃壳接收

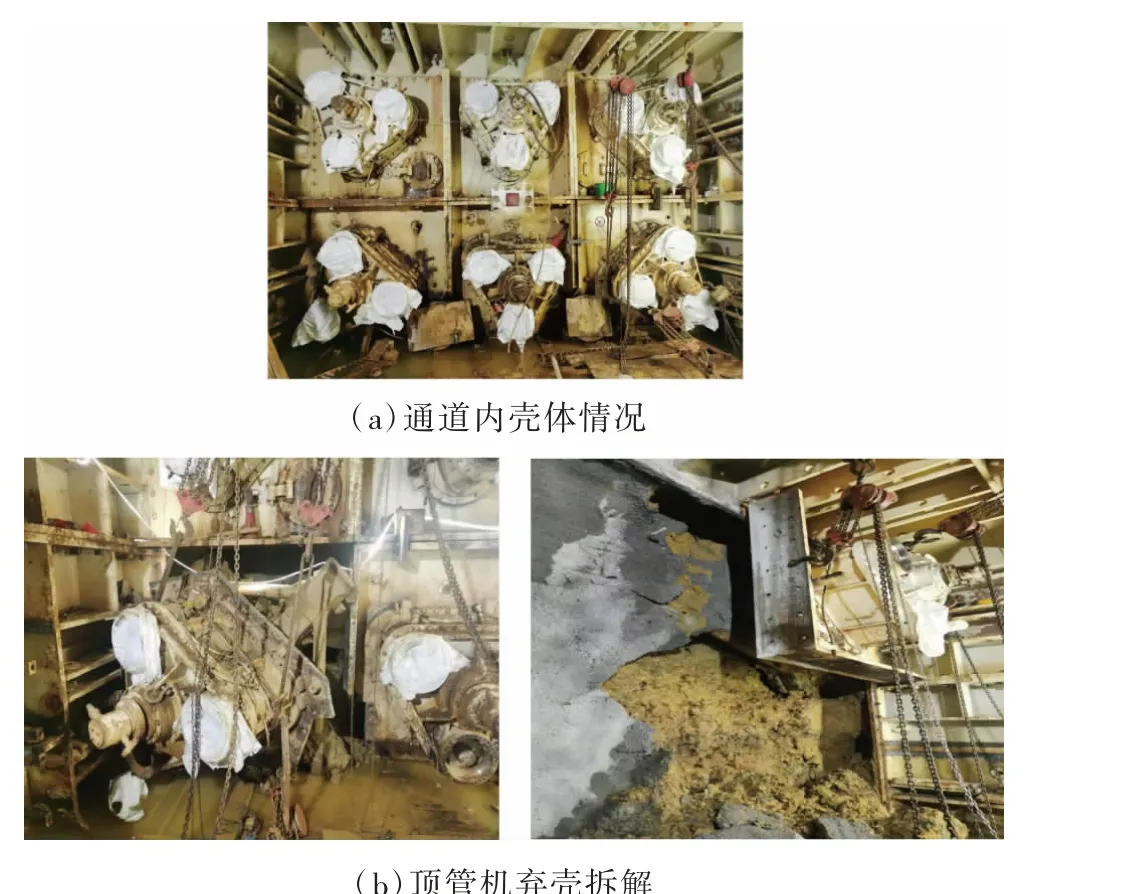

施工中发生顶管机刀盘损坏等设备故障或其他因素造成顶管机无法继续工作时,可采取弃壳接收措施,将顶管机胸板、刀盘及减速机、纠偏油缸等构件拆解后从已掘进完成通道内退回始发井,壳体留在通道内作为通道初期支撑[7]。

(5)顶管机及管节退顶

施工中发生顶管机刀盘损坏故障造成无法掘进时,还可以选择退顶施工技术。一般顶管掘进里程在10 m 内、进洞管节在2~3 节时,建议采用相对较容易且经济合理的退顶施工措施,否则建议进行弃壳施工。

退顶施工是在顶管机前方打水泥土,一方面保证顶管机退顶过程中掌子面土体稳定,防止顶管机后退造成地面塌陷;另一方面通过打水泥土使顶管机及管节获得后退的动力,配合退顶油缸的拉力及止退油缸的推力,使顶管机及管节从通道内回退至始发井(见图5)。

(6)设置中间接收井

在发生顶管机因地质变化、设备故障等原因无法继续掘进的情况时,可以采取“开天窗”措施,即在顶管机停机部位开挖中间接收井,本工程因在城区位置且处于高架桥下方,因征拆、管线迁改、地基加固、交通导改等各方面因素制约,使得顶管机无法采用这种措施吊出。

4 本工程解决方案及效果

本工程对于地质突变情况,处理措施分为两阶段。

第一阶段慢磨掘进。施工中采取的措施是土体改良,配合打开螺旋出土器人工取石。

(1)顶管工程理论正常顶进速度为10~20 mm/min,本工程发现地质变化后正常顶进速度减少为5~10 mm/min。

(2)通过顶管机及刀盘上注浆孔向顶管机顶进前方掌子面注浆对掌子面土体进行改良,注浆比例中膨润土用量以可以均匀包裹地层中碎石、块石、卵石为准,同时根据出土情况及地质剖面图判断土质变化,及时调整膨润土注入比例,改良后出渣土具有良好的塑性、流动性和止水性可以使块石、碎石、卵石等随泥浆均匀的通过出土螺旋器。

(3)通过观察顶管机土压力表及刀盘电流,初步掌子面土体情况,如发现某时段刀盘电流变化较大或者土压力变化幅度较大的情况,停止顶进。

(4)发现(3)所述情况后,首先顶管机停机,同时为防止顶管机停机期间管节及顶管机整体后退,油缸保持压力。其次打开胸板及螺旋出土器上预留观察孔,通过预留观察孔观察掌子面障碍物情况,判断是否开仓。最后采取措施,如障碍物较小,可直接启动顶管机,通过刀盘、胸板预留注浆孔注入高压水及泥浆,将掌子面前障碍物冲刷到螺旋出土器出入口,通过螺旋出土器排出;如障碍物较大,积聚在出土口的块石、碎石无法排除,则需停机时打开螺旋出土器直接取出,对于粒径大于螺旋出土器口的块石、孤石,或刀盘无法磨碎的孤石,打开顶管机或者胸板上观察孔,采用风镐切割、破除后取出。

此阶段虽掘进速度较慢,但从发现大量碎石、块石进行处理起至掘进失败累计推进16 节管,共约24 m。

图6 出土及螺旋出土器中取出石块现场图

第二阶段为顶管机刀盘损坏、掘进无法进行的弃壳接收阶段。因本工程顶管机设计为可拆分模块化结构,方便了顶管机在通道内进行弃壳拆解施工。

本工程弃壳接收完成后顶管通道共施工33 m,原定靠近车站处三角区域进行矿山法暗挖施工,现剩余42 m 均采取矿山法暗挖施工。

5 结语及建议

本文通过对矩形顶管施工中的各类问题总结归类,研究探讨了问题出现的原因及控制解决措施,并提出以下几点关于地下工程的建议供设计、施工等相关从业人员进行参考借鉴:

图7 深外高中站弃壳接收施工现场图

(1)在地下工程施工中,对地质水文条件的了解程度是地下工程施工成败的关键之一。因此地下工程施工前,必须进行提前探勘,各公司可依托于在全国各地施工项目多、施工经验不断积累,同时利用互联网+ 的优势,建立不同地域地质水文条件及施工具体经验总结数据库,甚至可对各公司数据进行互联互通,共享数据及经验。

(2)顶管机的性能决定了顶管工程在浅层地下空间顶管施工中的适应能力。通过施工前的设备选型及对顶管机刀盘、刀具、螺旋出土器、注浆系统、土体改良系统等的改进,顶管机在浅层地下空间中用途会越来越广。

(3)管节、顶管机模块化生产可提高矩形顶管在地下空间施工的竞争力。目前顶管机及管节进场、转场远距离主要依靠公路运输,超重、超大设备物流成本越来越高,顶管机及管节的模块化生产可有效降低运输成本、方便现场安装拆解等施工作业。

(4)针对不同工况下出现的问题灵活应用解决措施是施工管理的关键之一。地下工程中发生地质原因问题较为常见,灵活运用解决措施的能力需要施工团队多年在项目现场施工的经验累积。

(5)施工管理决定了顶管工程施工质量的优劣。顶管施工过程中,规范化、高质量的施工管理及团队协作,可以减少施工风险发生几率、提高施工效率、减少资源浪费,规范化、高质量管理必然是企业、社会的未来发展方向。