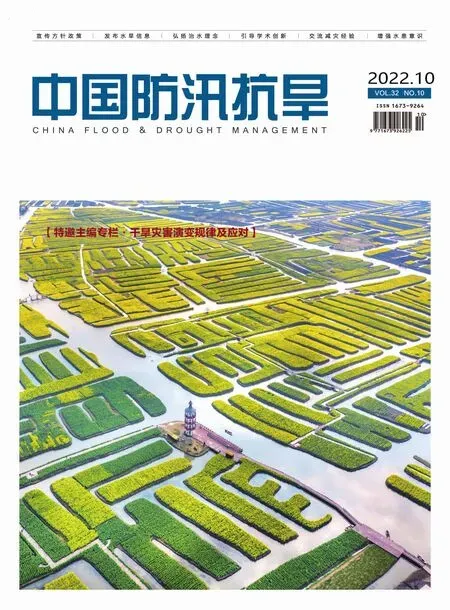

兴化垛田

——因水造垛 天人合一

兴化垛田灌排工程体系位于江苏省兴化市,是国内唯一、里下河腹地独有的高地旱田灌排工程体系。

7000 多年前,里下河区域还是江淮之间的一片汪洋海湾。随着海岸线的东移,该区域逐步形成了封闭的泻湖平原。唐宋年间(公元8-11 世纪),为防潮水内灌先后修筑海塘“常丰堰”和“范公堤”,形成全长约300 公里的沿海屏障,为日后平原内部农业开发奠定了空间基础。1194-1855 年,黄河侵夺淮河下游河道入海,给里下河区域带来了频繁的水患和大量的泥沙,湖群淤垫成为沼泽。在此期间,为应对频发的洪水、满足人口增长带来的粮食需求,人们在浅水区开挖沟渠畅通泄洪通道,并将淤泥水草挖出堆垛,不断堆叠,年复一年,日渐抬高,形成了可以在上种植作物的垛田。大小不等的垛田四面环水,各不相连,远远望去就像一座座水上小岛。垛田在形成之初是靠其高度来抵御洪水灾害的,传统垛田的高度一般达5 米左右,矮的也有2 ~3 米。为进一步提高垛田的防洪能力,从清代(18 世纪)开始,人们在垛田外围修筑圩堤,从小型圩堤慢慢连在一起形成大型圩堤。区域性的灌排工程体系伴随垛田逐渐建设和完善起来。1949 年后,集中建设了更大规模的圩堤工程,在圩堤上设闸门,建排涝泵站,圩堤内的防洪能力得到提升,水位得以稳定控制,垛田也不再需要依靠自身高度抵御洪水,为方便生产及扩大耕地面积,垛田的高度降低为当下的1 米左右。

兴化垛田主要靠这种传统方式进行灌溉——戽水。高水位期间,人们可以行船直接为两岸垛田戽水浇灌,低水位期间则通过梯级戽水的方式灌溉,最高的垛田有4~5级。因垛田地理地貌的独特性,现代化的耕作方式仍然无法全面推广,目前仍保持着戽水、罱泥、扒苲等传统的耕作方式。在冬春季,人们通过罱泥等方式用垛田间河底的淤泥来堆高垛田,以防备夏秋季可能发生的洪水灾害;而在夏秋季,把作物收获之后的弃料投入水中,沤制成为河底富含有机质的淤泥用以施肥。得益于充沛的水量和高肥力的土壤,兴化垛田自古就盛产优质的瓜果蔬菜,而垛田独特的水利景观、良好的生态环境和多彩的民俗文化是旅游产业的宝贵资源,极大地助力当地经济发展。

兴化垛田及其灌排体系是里下河地区适应自然、改造自然的独特创造,也是人与自然和谐相处的典范。它们构成区域农业生产和水运发展的基础,并在悠久的历史发展过程中衍生出丰富且独具特色的文化内涵,至今仍为区域社会经济发展、生态安全提供基础支撑。2022 年10 月,兴化垛田灌排工程体系入选世界灌溉工程遗产名录。