2017—2021年泉州市土源性线虫感染流动监测结果分析

王秋月,范桂生,陈志扬,王伟明

泉州市疾病预防控制中心,福建 泉州 362000

土源性线虫是一类重要的致病性寄生虫,包括蛔虫、鞭虫、钩虫和蛲虫等,其虫卵或幼虫在外界(主要指土壤)发育到感染期后直接感染人体[1],引起土源性线虫病。土源性线虫病在我国分布广泛[2],严重危害人体健康、影响社会经济的发展。泉州市地处福建省东南部,属亚热带海洋性季风气候,雨量充沛、温暖湿润、四季如春,加之一些农村地区习惯使用粪便作为肥料,为土源性线虫病的流行传播提供了适宜条件。为了解当地土源性线虫病的流行状况,泉州市自2016 年起在部分县(市、区)开展人群土源性线虫感染监测工作,现对2017—2021 年流动监测结果进行分析,以期为制定防治对策提供科学依据和数据支撑。

1 对象与方法

1.1 调查点选择 根据《全国肝吸虫病和土源性线虫病监测方案(试行)》和《福建省重点寄生虫病监测方案(试行)》的要求,2017—2021 年先后在泉州市安溪县、晋江市、南安市、石狮市、永春县、泉港区等6 个县(市、区)开展监测,监测地区5 年内不重复,在所选县(市、区)按地理方位划分为东、西、南、北、中5 个片区,每个片区抽取1 个乡镇的1 个行政村作为流动监测点开展土源性线虫感染监测。

1.2 调查对象 在抽取的行政村整群抽取3 周岁以上常住居民(不低于200 人),覆盖儿童、青年、中年和老年各年龄组人群。

1.3 调查方法

1.3.1 个案及监测点信息获取 在每个监测点通过问卷调查和走访等方式,调查个案信息,包括性别、年龄、民族、职业、文化程度等信息;从公安等部门收集监测点人口数据。

1.3.2 检测方法 采用改良加藤厚涂片法(一粪二检)检测粪样中钩虫、蛔虫、鞭虫和蛲虫虫卵,计算总感染率和各虫种感染率,其中钩虫卵阳性者再以试管滤纸培养法进行粪样钩蚴培养,鉴定钩虫种类;各监测点须完成50 名钩虫感染者的钩蚴培养,不足50 人的全做。3~9 岁儿童加做透明胶纸肛拭法检测蛲虫卵。

1.4 质量控制 参加调查、检测的人员经过省、市两级疾控中心培训合格后上岗。省、市疾控中心对监测点实验室结果进行抽样复检,每个监测点至少抽检10%的阳性粪便(不足10 例,全部检查)和5%的阴性粪便。

1.5 数据分析 采用SPSS 26.0软件对数据进行分析处理,率的比较使用χ2检验,检验水准α=0.05。

2 结 果

2.1 调查对象基本情况 2017—2021 年泉州市共调查6 个县(市、区)常住居民6 021 人(汉族5 938,少数民族83 人);其中男性3 088 人,占51.3%,女性2 933 人,占48.7%;平均年龄(31.1±23.5)岁,最大年龄94岁,最小年龄3岁。

2.2 粪检结果

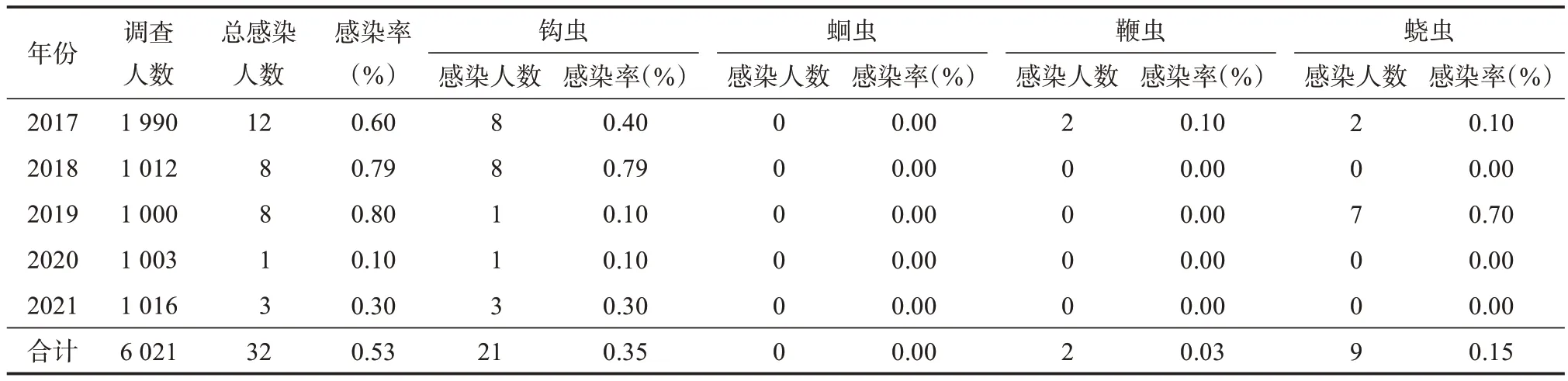

2.2.1 总体感染情况 土源性线虫粪检总感染率为0.53%(32/6 021),钩虫、鞭虫和蛲虫感染率分别为0.35%(21/6 021)、0.03%(2/6 021)和0.15%(9/6 021);以钩虫感染为主,占比为65.63%(21/32),见表1。对钩虫卵阳性者再行钩虫种类鉴定,鉴定结果均为美洲钩虫。未检出蛔虫感染和混合感染,所有感染者均为轻度感染。

表1 2017—2021年泉州市土源性线虫感染流动监测总体结果

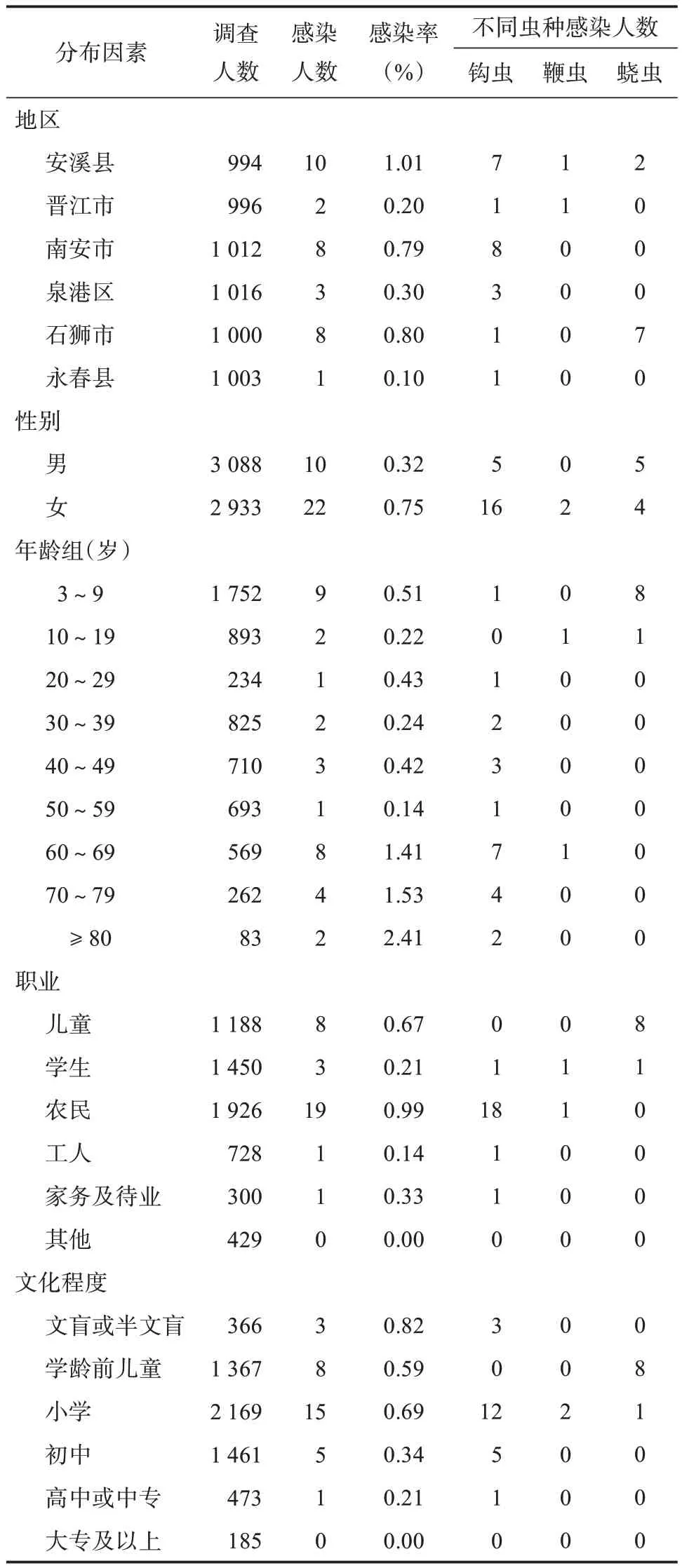

2.2.2 地区和人群分布 不同地区、性别、年龄组及职业人群的感染率差异均有统计学意义(χ2=13.552、5.170、18.551、18.073,P均<0.05)。安溪县感染率较高且虫种最多,存在3种土源性线虫感染。女性感染率(0.75%)高于男性(0.32%),其中女性以钩虫感染为主,男性主要为钩虫和蛲虫感染。各年龄组人群均检出感染,其中60岁以上年龄段人群感染率较高,其感染虫种主要为钩虫。不同职业中农民感染率较高,其他职业未检出感染者。见表2。

不同文化程度人群中,文盲或半文盲感染率较高,大专及以上人群未检出感染者;人群感染率总体呈随文化程度升高而降低的趋势,但经χ2趋势检验,差异无统计学意义(χ2趋势=3.287,P=0.07)。见表2。

表2 2017—2021年泉州市土源性线虫感染情况分析

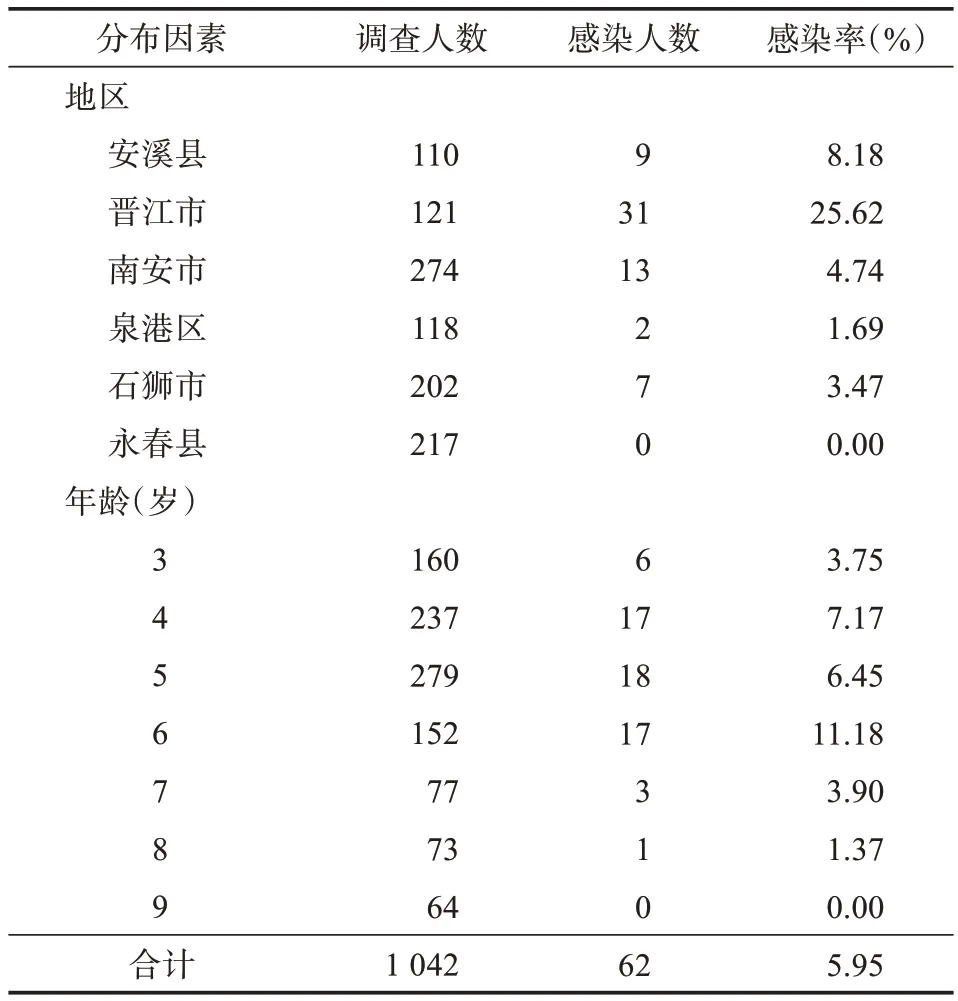

2.3 儿童蛲虫感染情况 共对1 042 名3~9 岁儿童行肛拭法检测蛲虫感染情况,感染率为5.95%(62/1 042)。不同地区和年龄的儿童感染率差异均有统计学意义(χ2=105.122、16.950,P均<0.05)。其中晋江市感染率较高,永春县未检出感染者,不同年龄儿童中6岁儿童感染率较高,9岁儿童未检出感染者。见表3。

表3 2017—2021年泉州市3~9岁儿童蛲虫感染情况

3 讨 论

福建省是我国肠道蠕虫病流行较严重的省份之一,近年得益于社会经济发展和居民生活水平提高,疾病预防控制等工作得到大力开展,居民自我防护意识明显增强,卫生环境得到有效改善,肠道蠕虫病的流行水平也大幅下降[3]。1988—1991 年首次全省人体寄生虫分布调查时,福建省肠道蠕虫总感染率高达77.30%,到2015 年第三次全省人体寄生虫病抽样调查时,总感染率已降至3.69%[4]。泉州市在1991 和2011 年相隔20 年的两次调查中,土源性线虫感染率也从65.70%降至1.01%[5]。本次调查结果则显示,泉州市2017—2021年土源性线虫粪检总感染率为0.53%,比2008 年的7.70%和2011 年的1.01%分别下降93.12%和47.52%[5-6],也低于福建省同期(2016—2020年)1.26%的总感染率[7]。

本调查中,钩虫感染者占比达到65.62%,钩虫为当地人群土源性线虫感染中的优势虫种。究其原因,可能是目前泉州农村还存在赤足下地劳作的习惯,而钩虫感染主要由赤足在田间劳作接触土壤中钩蚴引起[8-9]。本次调查结果显示,女性感染率高于男性,60 岁以上年龄段感染率较高,这与大部分调查研究结果基本一致[7,9-13],其原因可能是:泉州农村地区大多数男性外出务工,农业生产和家务劳动主要由女性承担,女性暴露机会较多;60 岁以上人群因年龄较大,不良生产生活方式难以改变,同时其自我防病意识较弱,主动就医积极性不高。此外,农村年轻人外出务工,留守老人替代青壮年从事农业生产可能也是导致60 岁以上人群感染率的原因之一[13-15]。

2017—2021 年泉州市3~9 岁儿童蛲虫肛拭法检出率为5.95%,虽低于谢贤良[7]等在福建省的调查结果,但仍处于较高感染水平。蛲虫是一种常见的消化道寄生虫,生活史简单,虫卵比重小、发育快,感染性的虫卵易飘浮在空气中[16-17]。人群对蛲虫普遍易感,但以幼儿及儿童间相互传染居多[18]。本次调查发现3 岁儿童感染率较低,可能因为3 岁儿童大多受父母照顾,各种生活习惯都依赖于父母,自主行为少,活动范围有限,感染机会较小[19]。4~6岁学龄前儿童蛲虫感染率较高,可能是该年龄段儿童已入幼入托,活动力强,集体生活中相互间接触较多,但尚未形成好的卫生习惯,卫生和健康意识较弱。7~9 岁儿童感染率亦较低,且随着年龄的增长而降低,可能与该年龄段儿童卫生健康知识增加、自我防护意识增强和良好的卫生习惯逐渐养成有关。因此应对儿童尤其是学龄前儿童蛲虫感染防控予以重视,提倡培养良好卫生习惯,同时改善幼儿园基础设施和卫生状况,有效控制蛲虫在儿童中的传播。

综上所述,2017—2021 年泉州市土源性线虫病流行总体呈较低水平,但不同虫种、不同人群的感染率存在一定差异。为推进土源性线虫病的控制乃至消除工作,泉州市相关部门在今后的土源性线虫病防治工作中应将钩虫和蛲虫作为重点虫种,将儿童和60岁以上留守老人作为重点人群,持续加强其监测和健康教育工作。