藜麦菜用品种筛选及刈割可行性初探

梅 丽,韩立红,周继华,周吉红,祝 宁,王俊英,曹彩红,何秉青

(1北京市农业技术推广站,北京 100029;2昌平区农业技术推广站,北京 102299)

0 引言

藜麦(Chenopodium quinoa)是苋科藜属的一年生双子叶植物[1],蛋白质含量12%~23%,含9种人类无法合成的必需氨基酸且配比合理,脂肪含量1.8%~9.5%[2],且油脂中富含不饱和脂肪酸[3],富含Ca、K、P和Mg等多种矿物质[4],被联合国粮农组织推荐为适宜人类食用的“全营养食品”[5-6]。

除作为类谷物食用籽粒外,藜麦生长初期的绿色茎秆及叶子也可食用[7-8],营养功效相当于牛之初乳,是蔬菜中蛋白质含量较高的品类,在人体微量元素摄取补充方面优于藜麦米,并含有丰富的B族维生素,酚类化合物、不饱和脂肪酸、γ-氨基丁酸等营养物质[9]。藜麦蔬菜可露地栽培[9-12],也可在设施内栽培[7,13-16],其生育期短,播种至采收27~45天[9,13,15],生长过程对环境条件的要求较藜麦更为宽泛,因此,可在除高原外的更广阔区域种植。目前,浙江、湖南、河北、天津、吉林等有相关栽培报道[7,9-20],但均处于探索阶段,对专用菜用藜麦品种的报道较少[10,20]。

笔者从甘肃、内蒙、山西等地引进11份藜麦品种(系)进行温室栽培,对藜麦菜用的植株性状、鲜食茎叶产量、适口性、营养品质及刈割可行性进行比较,以期筛选出综合表现优秀的藜麦菜用品种,为生产提供借鉴参考。

1 材料与方法

1.1 试验条件

试验于2019年11月14日—2020年1月24日在北京金六环农业园日光温室进行。单栋温室东西长48 m、南北宽10 m。土壤质地为壤土,0~20 cm有机质18.9 g/kg、碱解氮219 mg/kg、有效磷31.7 mg/kg、速效钾147 mg/kg、全氮0.93 g/kg、pH 7.88。

1.2 试验材料

11个品种(系)包括从甘肃引种的‘陇藜1号’、‘陇藜3号’、‘陇藜4号’、‘陇藜5号’、‘条藜1号’,从内蒙引种的‘ZK1’、‘ZK2’、‘ZK5’、‘ZK7’、‘SC1’及从山西引种的‘TL1’(CK)。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计 以品种(系)为小区,随机区组排列,重复4次,小区面积7.2 m2(8.0 m×0.9 m),每小区播种8行,行距11.2 cm。2019年12月20日采取贴根剪(直收)的方式,对其中3个重复的各品种(系)进行测产收获;对剩余1个重复的各品系采取留茬10 cm、带2~4片叶的方式进行刈割。2020年1月14日调查各品种(系)再生能力并测产。

1.3.2 田间管理 做平畦,播前撒施总养分≥5.0%、有机质≥45%的鸡粪30 t/hm2。人工条播,播种量22.5 kg/hm2,播深1~2 cm。播后轻微镇压,滴灌补水,之后至采收期每隔7天滴灌1次。在藜麦5片真叶时,结合田间除草进行间苗,留苗株距1 cm左右。

1.3.3 调查项目

(1)植株性状。从播种后第21天(12月5日)开始,每隔5天,每小区随机取10株调查株高(从地面至植株顶端自然展开的高度)、茎粗(植株基部直径)、叶片数(除子叶外植株展开叶的数目)。采收期随机取10株调查叶片数、展开度(植株自然展开的最大宽度)、叶片长、叶片宽、最大节间长度、单株鲜重,并整畦采收,测定可食用部分产量。

(2)营养品质。采集采收当天各品种(系)茎叶各1 kg,送至北京谱尼测试集团股份有限公司进行蛋白质、脂肪、粗纤维、VB1、VB2、钙、磷、钾、钠等15项指标的检测,检测方法参照GB 5009.5—2016、GB 5009.6—2016、GB 5009.88—2014、GB/T 5009.10—2003、GB 5009.86—2016、GB/T 5009.91—2017、GB 5009.87—2016、GB 5009.91—2017、GB 5009.241—2017、GB 5009.92—2016、GB 5009.90—2016、GB 5009.14—2017、GB 5009.93—2017、GB 5009.13—2017、GB 5009.242—2017。

(3)适口性。用开水焯过后装盘,比较藜麦苗的烫后颜色、香味、甜味、苦涩味、滑腻感、嫩度。烫后颜色从绿到暗、香味由清香到无、甜味由甜到无、苦涩味从无到有、滑腻感从有到无、嫩度从高到低赋分5、4、3、2、1、0,共6个等级,满分为5分。各品种(系)烫后颜色、香味、甜味、苦涩味、滑腻感、嫩度6项得分的平均数即为该品种(系)的食用综合评分。

1.3.4 统计分析 采用SPSS Statistics 17对试验数据进行整理和统计分析。

2 结果与分析

2.1 生长特性

从表1来看,不同时期各品种(系)间株高均存在显著差异,以‘ZK2’在各期植株均较低,CK和‘条藜1号’植株较高。不同时期各品种(系)间茎粗均存在显著差异,以‘ZK2’在各期茎粗均较小,前期(12月5日和10日)CK和‘条藜1号’茎粗较大,后期(12月15日和20日)‘陇藜4号’生长速度加快、茎粗较大。各品种(系)的叶片数生长速度较均匀,平均每5天生长2~3片叶,前期以‘ZK2’叶片数较少,‘陇藜5号’、‘条藜1号’和CK片数较多,中后期‘ZK5’叶片数较少。

2.2 采收期植株性状比较

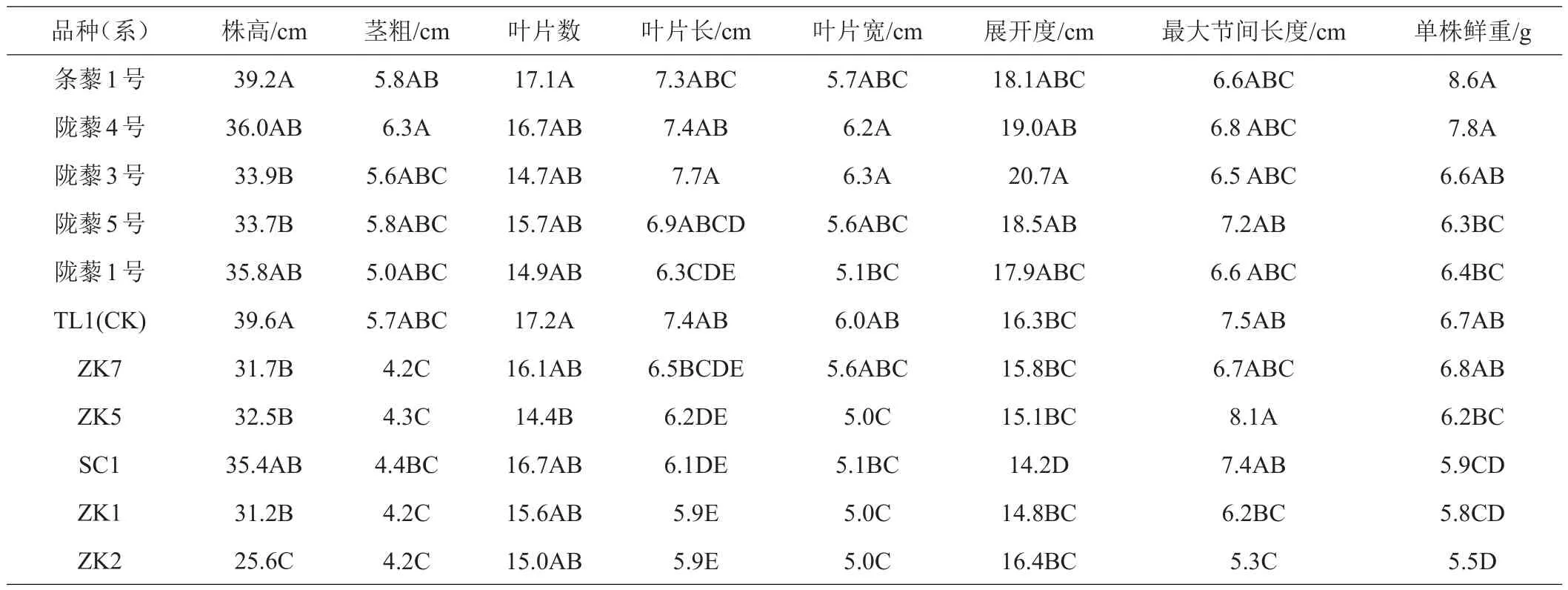

从表2可见,采收期11个品种(系)的叶片数为14.4~17.2个,其中‘条藜1号’、CK平均叶片数达到17个以上,‘ZK5’的叶片数平均只有14.4个,极显著少于其他品种(系)。植株高度以CK和‘条藜1号’较高,达到39.6、39.2 cm;以‘ZK2’极显著矮于其他品种(系),采收期株高25.6 cm。茎粗以‘陇藜4号’、‘条藜1号’较为粗壮 ,‘ZK1’、‘ZK2’、‘ZK5’、‘ZK7’茎秆相对较细。11个品种(系)的叶片形状较为相似,叶片长宽比介于1.18~1.28,其中,‘陇藜4号’和‘陇藜3号’的叶片大于CK,其余品种(系)的叶片均小于CK。单株鲜重以‘条藜1号’最高,其次为‘陇藜4号’和‘ZK7’,其余品种(系)均小于CK。展开度以‘陇藜3号’最大,‘SC1’极显著小于其他品种(系)。最大节间长度以‘ZK5’最大,‘ZK2’极显著小于CK。

表2 菜用藜麦采收期植株性状调查

2.3 藜麦苗产量比较

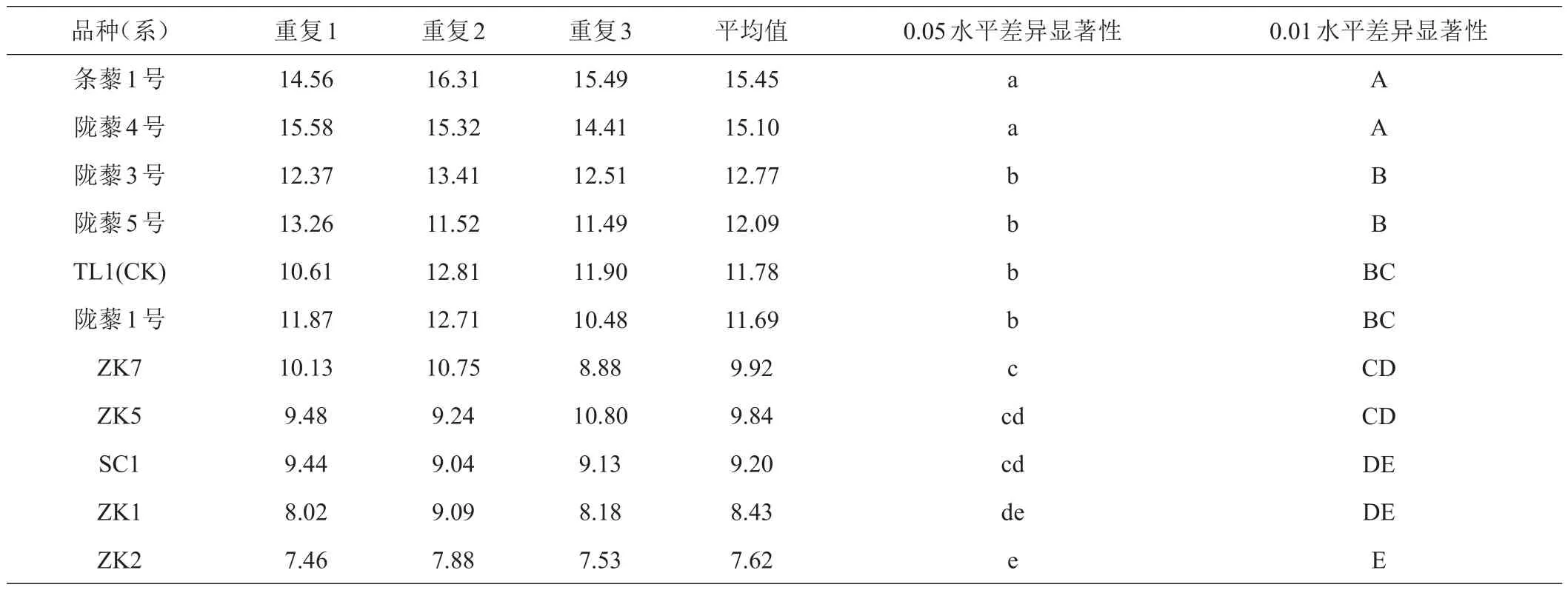

经2019年12月20日测产比较,‘条藜1号’、‘陇藜4号’、‘陇藜3号’、‘陇藜5号’的茎叶鲜重显著高于CK,以‘条藜1号’最高(15.45 t/hm2),其次为‘陇藜4号’(15.10 t/hm2),两者间产量差异不显著,极显著高于其他品种产量(表3)。

表3 菜用藜麦采收期产量调查 t/hm2

2.4 适口性比较

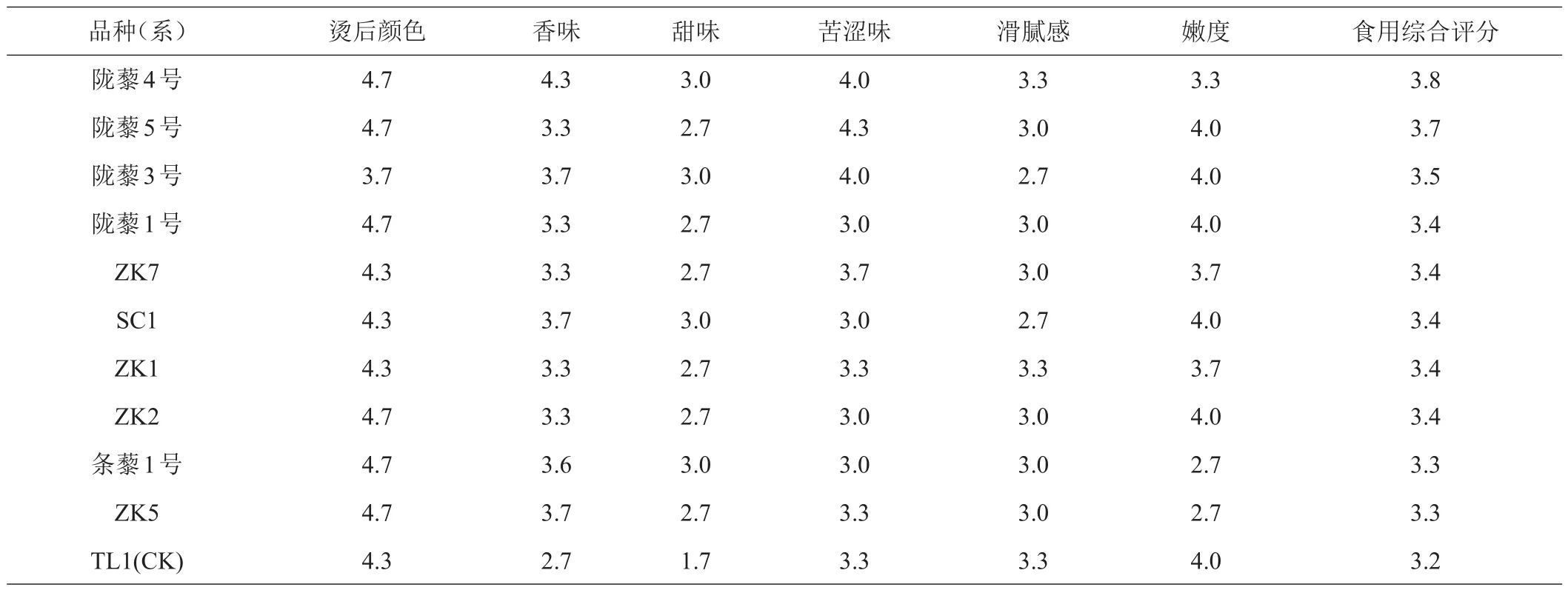

邀请蔬菜专家,从藜麦苗烫后颜色、香味、甜味、苦涩味、滑腻感、嫩度等方面进行评价,最终筛选出‘陇藜4号’、‘陇藜5号’2个综合得分较高的品种(表4)。

表4 菜用藜麦品鉴结果

2.5 营养品质检测

从营养品质检测结果看,‘陇藜4号’和‘陇藜5号’口感较好,与其粗纤维含量较低有关(表5)。‘ZK5’蛋白质含量最高,为2.48 g/100 g;‘陇藜5号’、CK脂肪含量相对较高,100 g藜麦苗中分别含0.57、0.55 g;‘ZK1’和‘ZK2’的维生素B2、维生素C含量较丰富;‘SC1’低钠、维生素C含量较丰富;‘陇藜4号’的钾、钙、锌含量最高;‘陇藜5号’和‘ZK7’铁含量丰富;‘ZK2’富硒,100 g藜麦苗中含硒80 mg,远高于其他品种(系)。综合来看,‘ZK1’的蛋白质、粗纤维、维生素B2、维生素C、磷、镁、钙、铁、锌、锰等10项指标含量高于11个品种(系)的平均值;‘陇藜4号’的蛋白质、脂肪、维生素C、钠、磷、钾、镁、锌、锰等9项指标含量高于11个品种(系)的平均值;‘条藜1号’的蛋白质、脂肪、粗纤维、钠、钾、镁、钙、锌、锰等9项指标含量高于11个品种(系)的平均值。

表5 菜用藜麦营养品质检测结果

续表5

2.6 刈割可行性分析

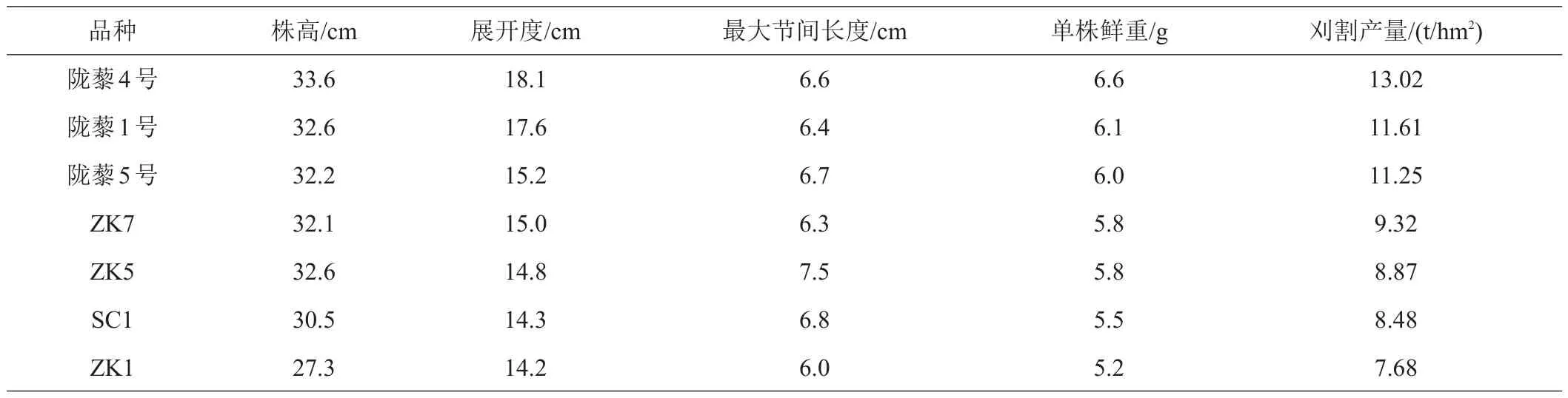

从2019年12月20日—2020年1月24日植株刈割后的表现来看(图1),除‘条藜1号’、“陇藜3号”、CK、‘ZK2’4个品种(系)再生能力较差,刈割后茎秆中空、枯死外,其他7个品种(系)均可从刈割部位主茎下1~2 cm处两侧再次滋生出1~2个分枝和新叶片。7个品种(系)刈割后2020年1月24日测产时的茎叶鲜重为7.68~13.02 t/hm2,接近并略低于直收产量,以‘陇藜4号’产量最高(表6)。

图1 各品种(系)刈割后的再生能力表现

表6 2020年1月24日菜用藜麦植株性状及产量表现

3 结论

藜麦出苗40天以内可以直接食用,是一种味道鲜美、营养丰富的蔬菜[18]。通过对11份藜麦品种(系)鲜食部分产量、适口性、营养品质及刈割可行性的比较分析,认为‘陇藜4号’可作为藜麦菜用品种示范种植。

4 讨论

适宜菜用的藜麦品种应具备茎叶丰产、营养丰富、口味鲜美等优点。本次试验筛选出的‘陇藜4号’采收期单株鲜重7.8 g,直收茎叶鲜重产量15.10 t/hm2,食用综合评分3.8分,其蛋白质(2.18g/100g)、脂肪(0.49g/100g)、维生素C(10.8 mg/100 g)、钠(13.4 mg/100 g)、磷(55.6 mg/100g)、钾(794.0mg/100g)、镁(59.5mg/100g)、锌(0.39mg/100 g)、锰(0.17 mg/100 g)等9项指标含量高于11个品种(系)的平均值,刈割产量为13.02 t/hm2,接近并略低于直收产量。

吴应齐等[10]引种11个藜麦品系在浙江安庆林地种植,播种至采收用时27天,采收期株高24.3~33.4 cm,产量介于10.76~13.89 t/hm2。崔纪菡等[20]对河北13个参试藜麦品系进行比较分析,采收期株高24.0~32.3 cm,产量介于10.0~12.5 t/hm2。本试验中藜麦苗播种至采收用时36天,采收期株高25.6~39.6 cm,产量介于7.62~15.45 t/hm2,与前人结果较接近,说明藜麦蔬菜无论在大田还是设施内栽培,30 cm左右时采收均能保证鲜嫩的口感和较高的产量。

崔纪菡等[20]从颜色、香气、异味、苦涩味、嫩度5个方面对13个品种进行了食味品质分析,筛选出评分92分(满分100分)以上的品系5个,并认为有无苦涩味及嫩度2个指标直接影响了食用口感。笔者从藜麦苗烫后颜色、香味、甜味、苦涩味、滑腻感、嫩度等6个方面对11个品种(系)进行评价,其中,‘陇藜5号’苦涩味最少,其次为‘陇藜4号’和‘陇藜3号’;‘陇藜5号’和‘陇藜3号’口感最鲜嫩;而‘陇藜4号’有着特殊的香味、甜味。

藜麦蔬菜高蛋白、低脂肪,富含VB2、VC及钾、镁等矿物质,低钠,部分品种如‘ZK2’富含硒。本研究检测的藜麦品种(系)蛋白质含量范围为1.88~2.53 g/100 g,与吴应齐等[10]报道的2.05~2.58 g/100 g、郭萍等[18]报道的2.48~2.63 g/100 g接近;钙含量为51.6~86.0 mg/100 g,与吴应齐等[10]报道的55.6~135.7 mg/100 g接近;锌含量为 0.31~0.42 mg/100 g,低于吴应齐等[10]报道的 0.63~1.72 mg/100 g,这可能与环境条件有关;维生素C含量为 8.51~17.6 mg/100 g,低于崔纪菡等[20]报道的 25.3~65.9 mg/100 g,这可能与品种有关。

刈割主要是利用植物的再生性,达到叶腋芽再生而省种、省工的目的。崔纪菡等[20]曾报道采用留茬10~15 cm的方式进行刈割收获,但刈割后的再生能力及产量未见报道。笔者对11个品种(系)进行刈割初探,其中4个再生能力较差,刈割后茎秆中空、枯死,而其他7个品种均可从刈割部位主茎下1~2 cm处两侧再次滋生出1~2个分枝,刈割产量接近并略低于直收产量,因此,这些品种可以采用刈割方式收获,但刈割在藜麦上首次尝试,刈割的次数和刈割后藜麦苗的产量、口感及品质表现还有待研究。