自然保护地双机构管理模式的生态正义研究

——生命权力运作的视角

黄 向

一、前 言

2018年8月,据青海省旅游景区质量等级评定委员会4号及5号公告:“青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿景区(AAA)、久治县年保玉则景区(AAAA),青海省玉树县隆宝滩景区(AAA)被纳入三江源自然保护地核心区范围内,为保护和恢复三江源地区自然生态环境,景区内原有停车场、游步道、标识牌等旅游基础设施均已拆除,景区游客服务中心已经调整为三江源管理局管护用房。鉴于上述情况,青海省旅游景区质量等级评定委员会决定取消上述景区A级旅游景区资质。”青海旅发委的两则公告引起了社会和学界反思,在自然保护地体系中“实施最严格的生态环境保护制度”与“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”之间的冲突该如何协商呢?

习近平总书记在党的十九大报告中明确提出“建立以国家公园为主体的自然保护地体系”。2018年3月,国家林业和草原局成立(加挂国家公园管理局牌子,下设自然保护地管理司),负责管理“由国家批准设立并主导管理,边界清晰,以保护具有国家代表性的大面积自然生态系统为主要目的,实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆地或海洋区域”。世界自然与自然资源保护联盟(IUCN)定义了六类自然保护地,除了类别I之外,其他类型的自然保护地可以存在不同形式和程度的“合理利用”。(1)Green MJB,Paine J.,“State of the World’s Protected Areas at the End of the Twentieth Century”,IUCN World Commission on Protected Areas Symposium on“Protected Areas in the 21st Century:From Islands to Networks”Albany,Australia,24-19th Nov.1997.pp.2.在生态文明建设和习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的两山转化理论成为各级政府和社会大众的一致共识的背景下,我国自然保护地的保护和发展均高举“生态正义”的大旗。然而,在我国保护地的自然资源管理领域中,事权划分在有历史局限条件下的演变过程,存在着较强的复杂性。

自然应放置到具体的社会文化情境中进行探索和研究,(2)Woodgate G,Redclift M.,“From a ‘Sociology of Nature’ to Environmental Sociology:Beyond Social Construction.”Environmental Values,vol.7,no.1,1998,pp.3~24.自然作为一种文化与历史的特殊概念,是被社会建构的。(3)Demeritt D.,“The Nature of Metaphors in Cultural Geography and Environmental History.”Progress in human geography,vol.18,no.2,1994,pp.163~185.朱竑等把建构过程中的社会权力博弈研究列为四大自然社会建构优先的研究议题。(4)朱 竑等:《自然的社会建构:西方人文地理学对自然的再认识》,《地理科学》2017年第11期。事实上,自然保护地内的绝对保护与合理利用之间的冲突就是对自然的一种建构过程,建构的结果既可能是正义的,也可能是不正义的。所谓正义的,就是在自然保护地的边界范围内形成了和谐的生态产品生产关系。所谓不正义的,可分为两种情况:第一种是人类过度地使用自然保护地内的自然资源,其生态产品无法优质,即“生态破坏”;第二种是人类被过度限制使用自然资源,使其优质生态产品供给不足,即“生态威权”。绿水青山就是金山银山,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展的理念,既不是“只要金山银山,不要绿水青山”,也不是“只要绿水青山,不要金山银山”。

生态破坏的危害在我国已形成社会共识,但是,“生态威权”并没有引起学术研究者、政策制定者、政策执行者的重视,特别是在保护地自然资源管理的执行过程中,在不求有功但求无过的思想下,“生态威权”有被内化为政治正确的倾向。所谓“威权”即权威政治,指一个政治集团(或政治个体)以其特有的影响,使其属下愿意接受其所制定的规章制度、颁布的命令和要求,(5)Voegelin E.,The Authoritarian State:An Essay on the Problem of the Austrian State.,Columbia:University of Missouri Press,1999.当“权威”有明确的价值观时,其价值判断将成为该权威所影响的共同体一致的行动。“生态威权”即在保护地自然资源管理中一味地强调“最严格”,反而妨碍了优质生态产品产出的行为模式。因此,生态正义是否得以彰显,既要判断是否存在“生态破坏”,也要判断是否存在“生态威权”。

自然保护地的事权划分,是人类社会权力规训保护地生态系统的一种方式,事权是“技术”,生态系统的生命权力是技术运作的对象。在自然的社会建构研究中,生命权力运作理论广为人文地理学领域(主要是社会地理学和非人类地理学领域)的学者所引用。生命权力由福柯以人类社会为视角而提出,是指一种管理人群生命的方式。(6)Foucault M.,Society Must be Defended:Lectures at the Collège de France.,1975~1976,New York:Picador:2003.以卢瑟福等为代表的学者将非人类生命纳入生命权力考量的视野,(7)Rutherford S.,“Green Governmentality:Insights and Opportunities in the Study of Nature’s Rule.”Progress in Human Geography,vol.31,no.3,2007,pp.291~307.动物成为学者们的主要研究对象,(8)Palmer C.,“Taming the Wild Profusion of Existing Things?A Study of Foucault,Power,and Animals.”Environmental Ethics,vol.23,no.4,2001,pp.339~358.动物作为生命体的主体性得到学术界的认同。(9)Buller H.,“Animal Geographies III:Ethics.”Progress in Human Geography,vol.40,no.4,2016,pp.422~430.自然保护地所涉及的生命并不仅仅是动物,而是包括动物和植物在内的整体生态系统,其边界由人类政策话语所建构。因而,自然保护地内的生命权力所考量的是边界内的生态系统作为相对独立的生命综合体的生命权力。通过观察权力作为一种“技术”在保护地自然资源管理中如何运作,考量“生态正义”是否得以彰显,是对以往研究中对自然系统和社会系统割裂的反思。(10)尹 铎等:《广州鳄鱼公园野生动物旅游中的生命权力运作》,《地理学报》2017年第10期。

不同于西方国家级自然保护地由国家实行中央(联邦)垂直管理的模式,在我国过去的自然保护地事权划分实践中,单一机构属地管理是主体模式。本文选取了一个特殊的事权划分案例——鼎湖山国家级自然保护区(星湖国家风景名胜区)。我国原有的国家级风景名胜区管理是属地管理型体制,各地的风景名胜区均由当地政府派出机构行使所有权和资源使用权,省级以上住建部门则行使监督权。而国家级自然保护区管理体制也采用属地管理型体制,省级以上环保部门行使监督权。鼎湖山国家级自然保护区是全国唯一特例,属于中央垂直管理型体制,作为鼎湖山自然保护区管理局上级的华南植物园是中科院的分支机构,是专门从事植物科学和生态科学研究的国际知名研究机构。鼎湖山这种独特的体制有别于国内其他一般的单一管理机构的自然保护地体制,形成了对生态系统生命权力运作的独特影响。

目前,单一机构管理模式是我国自然保护地事权划分的主流声音,本文将以鼎湖山生命权力运作的演变历程为出发点,以生态正义为分析框架,试图回答一个问题:在自然保护地的生命权力运作中,双机构管理是否也能彰显生态正义?

二、生态正义

在讨论“生态正义”的概念之前,首先引入及辨析一组概念:

1.社会正义。罗尔斯的《正义论》是20世纪70年代以来社会正义的奠基文献,强调“社会应得”作为正义的核心概念。(11)Rawls J.,“Theory of Justice:Reply to Lyons and Teitelman.”Journal of Philosophy,vol.69,no.18,1972,pp.556~557.所谓正义就是对社会善品(也称益品)进行公平的分配,而公平的分配就意味着给予应得者其社会所得。(12)王新生:《马克思正义理论的四重辩护》,《中国社会科学》2014年第4期。社会正义由政治正义和分配正义组成,前者强调社会成员的权利和义务的制度性安排,后者强调公平地分配社会资源、机会和利益的制度安排或社会机制。分配正义又分为市场分配正义和社会分配正义,前者以资本、生产资料和劳动力等作为尺度,后者以社会成员的资格作为尺度。(13)张国清:《分配正义与社会应得》,《中国社会科学》2015年第5期。

2.社会应得。“社会应得”是指基于人在共同体中因政治、社会和经济结构中的地位而享有的成员资格所获得的应得,所谓公平即个人在社会经济领域里得其应得的社会基本善品,即用于分配的资源,包括:权利和自由、权力和机会、收入和财富,以及自尊的基础。(14)Freeman S.,Rawls.,London and New York:Routledge,2007.

3.生态产品。曾贤刚等认为生态产品是指维持生命支持系统、保证生态调节功能、提供环境舒适性的自然要素,与物质产品、文化产品并列成为支持现代人类生存和发展的三类产品。(15)曾贤刚等:《生态产品的概念、分类及其市场化供给机制》,《中国人口资源与环境》2014年第7期。张林波等认为这个概念过于宽泛,在总结了现有的生态产品相关概念的基础上提出:生态产品是指生态系统生物生产和人类社会生产共同作用提供给人类社会使用和消费的终端产品或服务,包括保障人居环境、维系生态安全、提供物质原料和精神文化服务等人类福祉或惠益,是与农产品和工业产品并列的、满足人类美好生活需求的生活必需品,生产产品的类型分为公共性、准公共性和经营性三类。(16)张林波等:《生态产品概念再定义及其内涵辨析》,《环境科学研究》2021年第3期。

4.生态正义与环境正义。“生态正义”一词最早由Low等提出,用于区别“环境正义”的概念。(17)Low NP,Gleeson BJ.,“Justice in and to the Environment:Ethical Uncertainties and Political Practices.”Environment & Planning A,vol.29,no.1,1997,pp.21~42.具体而言,环境正义是环境内的正义,特指人们之间环境分配的正义,生态正义是对环境的正义,特指人与非人的物质世界之间的正义。(18)Low NP,Gleeson BJ.,“Situating Justice in the Environment:The Case of BHP at the Ok Tedi Copper Mine.”Antipode,vol.30,no.3,1998,pp.201~226.

现有的国内外学术文献大多将生态正义与环境正义混为一谈,有关生态正义概念层面的讨论主要有两种倾向,一种是从人与人的关系出发,一种是从人与非人存在物的关系出发。(19)郎廷建:《何为生态正义——基于马克思主义哲学的思考》,《上海财经大学学报》2014年第5期。从人与人的关系出发界定生态正义,强调人对非人存在物的责任与义务,(20)参见[美]霍尔姆斯·罗尔斯顿《环境伦理学:大自然的价值以及人对大自然的义务》,杨通进译,北京:中国社会科学出版,2000年。强调强势群体和弱势群体在生态权益方面的平等与公正。(21)Guha R.,“Radical American Environmentalism and Wilderness Preservation:A Third World Critique.”Environmental Ethics,vol.11,no.1,2010,pp.71~83.从人与非人存在物的关系出发界定生态正义,强调人与非人存在物的共生,即生命存在物通过物质和信息的直接或间接交换而联系在一起,(22)Capra F.,The Web of Life:A New Scientific Understanding of Living Systems.,New York:Anchor Books,1996.强调生命存在物之间关于生态资源的分配正义。(23)Baxter B.,A Theory of Ecological Justice.,London:Routledge,2004.此外,还有一种观点认为种际之间也应该存在正义,是生态正义的一部分,自然界中除了人以外的生命存在不应以人为尺度衡量价值,每一个物种都有其价值,在特定的自然环境中只关心某种或某几种物种也是非正义的。(24)刘海龙:《生态正义的三个维度》,《理论与现代化》2009年第4期。

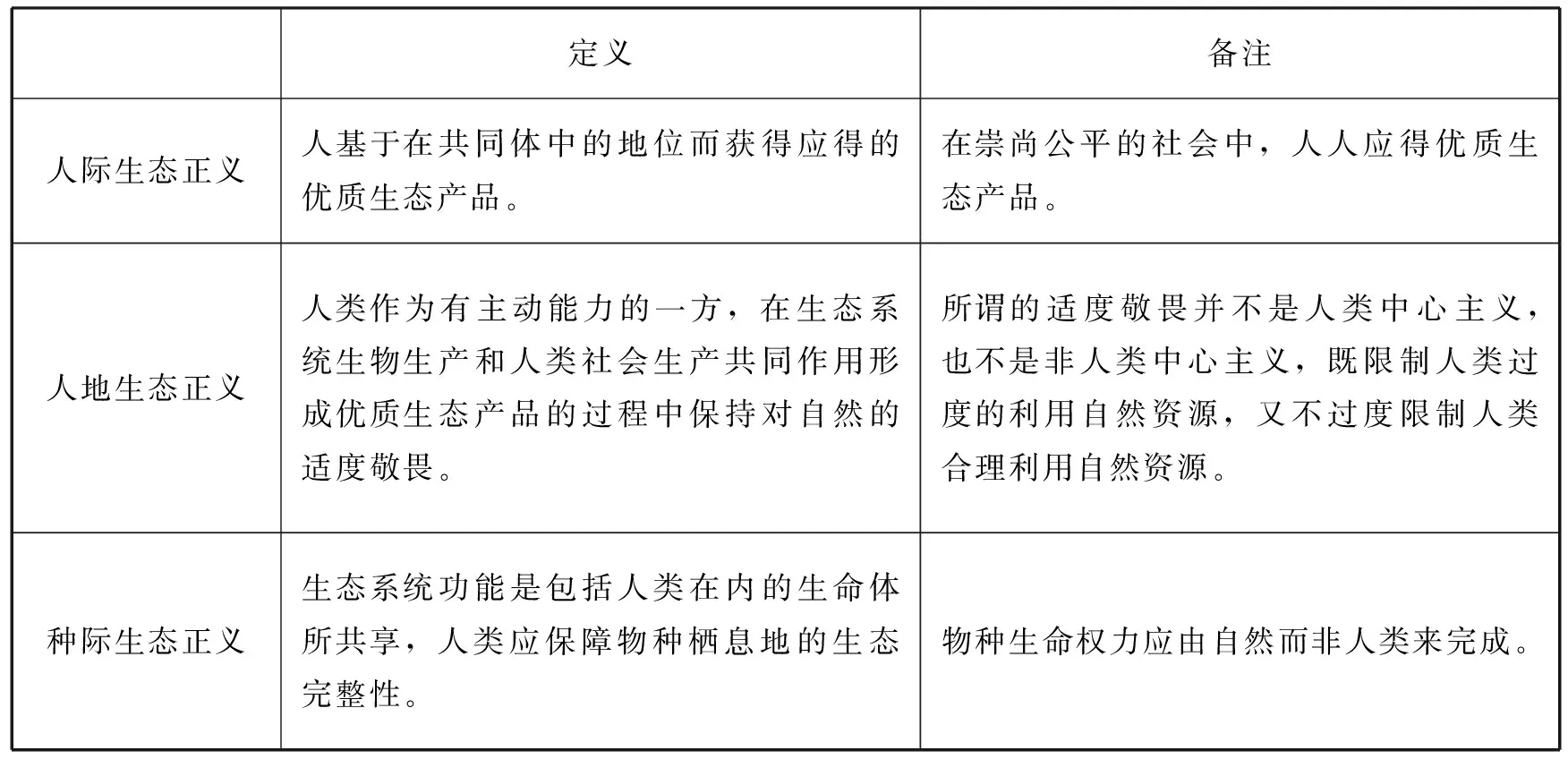

为方便开展讨论和避免混淆,本文认为:对于自然保护地而言,生态正义是人与人的关系,人与自然的关系,非人生命物种间的关系三个方面的正义,即生态正义由人际生态正义、人地生态正义和种际生态正义组成,这种正义能保证自然保护地的优质生态产品供给。

表1:生态正义概念分析(25)图表来源:作者自制。

三、研究案例:独特的鼎湖山模式

鼎湖山位于D省H市,不仅是我国第一个自然保护区,还是第一批国家级风景名胜区星湖风景区的重要组成部分,更是联合国教科文组织认定的“世界生物圈保护区”。鼎湖山保存了完好的南亚热带森林生态系统,森林茂密,溪水清澈,空气清新。沟谷雨林景观和高浓度的空气负氧离子成为鼎湖山主要的旅游吸引物。自20世纪70年代以来,鼎湖山就一直在接待游客,在疫情之前更是突破100万人次/年。

鼎湖山区域内同时存在着鼎湖山风景名胜风景处(简称为风景处)和鼎湖山自然保护区管理局(简称为保护局)这两个分属不同行政单位的机构,而且双方的职能互有交叉,均对外宣称为鼎湖山整体区域负责单位。前者为H市政府派出机构,后者是科研机构附属单位。日常管理中双方均对鼎湖山的资源有一定的话语权,而又无法达到完全掌握话语权的程度,经历几十年的磨合,基本形成了风景处掌管“新鼎”而保护区掌管“老鼎”的局面。在鼎湖山的风景名胜区规划中有三个主要区域,分别是“天溪—庆云景区”“鼎湖—天湖景区”和“云溪—老鼎景区”。前两个区域组成约占整体风景区(保护区)范围三分之一的“新鼎”,第三个区域是约占整体风景区(保护区)范围三分之二的“老鼎”,新鼎和老鼎没有严格的区分线,但由于两个管理方长期的磨合,双方都默认了相应的管理范围。

四、研究方法

自2004年以来,研究人员一直跟踪鼎湖山发展。在2006年第一次调研的基础上,2012及2018年先后两次开展相对集中的调研。调研方法以“口述历史”研究法为主,这是一种有效的让社会科学家搜集历史性数据的方法。(26)Haynes K.,“Other lives in accounting:Critical reflections on oral history methodology in action.”Critical Perspectives on Accounting,vol.21,no.3,2010,pp.221~231.口述历史能让那些在现实中发生过,但没有被记录下来的事件得以重现。(27)Walker M.“Narrative Themes in Oral Histories of Farming Folk.”Agricultural History,vol.74,no.2,2000,pp.340~351.鼎湖山两个管理机构之间历史上存在很多故事,既有合作也有冲突,不少事件不为外人所知,因此,口述历史方法在这个研究案例上不仅是可行的,也是必要的。调研一共访谈了7位关键信息提供者,包括:2位科学家,同时也是前任的保护局负责人;4位H市的行政官员,他们均是前任的风景处负责人;1位从事鼎湖山旅游业务超过30年的当地旅行社负责人,他跟风景处和保护局均常年有业务联系,对鼎湖山的发展历程非常熟悉。在前后几次调研中,部分关键信息提供者被访谈的次数较多。在访谈中,对同一事件一般会请另一位熟悉事件经过的访谈对象再次复述该事件,达到相互印证的目的。

五、鼎湖山生态系统生命权力运作历程

鼎湖山生态系统生命权力运作分为三个阶段,这三个阶段的政治隶属关系,也就是制度方面基本相同。政治力量之间的较量因政治导向的变化而形成对生态系统生命权力的此消彼长和相互制衡。

(一)第一阶段:主体及基本格局的形成

在鼎湖山范围内同时承载着边界几乎相同的鼎湖山国家级自然保护区和星湖国家级风景名胜区两个称号,中国科学院华南植物园和D省H市作为实际决策的政治力量共同管理着鼎湖山,保护局和风景处分别作为各自的派出单位执行日常管理事务。在我国的政治体制下,中国科学院和D省均为正省(部)级行政机构,华南植物园和H市均为正厅级机构,保护局和风景处则是处级单位。

1956年,为监测和研究鼎湖山的植物资源及其环境,收集、保存鼎湖山的植物种质和资源,引种驯化和推广应用优良的珍稀植物,在杨惟义等著名科学家的倡议和积极工作下,创建了鼎湖树木园,同年,鼎湖山成为全国第一个国家级自然保护区。由于该国家级保护区的建立和管理工作主要出于科研目的,并主要由中国科学院系统完成,因此,从设立之日起,中国科学院以行政隶属的形式管理鼎湖山。在全国的国家级自然保护区系统中,鼎湖山至今仍然是隶属中国科学院的,且是唯一的没有实行属地管理而实行垂直管理的自然保护区。也就是说,保护局作为中国科学院的三级派出机构,“人权、财权和事权”直接受二级机构华南植物园的管理。

鼎湖山作为D省境内的名山,其旅游发展具有较为悠久的历史。1982年,鼎湖山和七星岩两个景区捆绑申报国家级风景名胜区成功,从此星湖国家级风景名胜区成为全国第一批的国家级风景名胜区,风景处作为H市政府的下属单位负责鼎湖山风景区的日常事务。

在改革开放之前,鼎湖山旅游还处于小规模的阶段,没有特别重要的经济影响,由于没有大规模开发,人为活动基本不干扰科学研究工作,因此分别负责旅游接待和科学研究的政治力量之间相安无事。然而,随着改革开放的确立,全国各地的著名风景区开始进入第一个大规模发展的阶段。在这样的历史背景下,H市政府在20世纪70年代末期投入70多万元资金分别在新鼎和老鼎区域建设了基础设施,准备大规模开发旅游。这成为了鼎湖山旅游发展和资源保护两种生命权力运作倾向第一次交锋的导火索。

在H市政府单方面投入资金建设鼎湖山的基础设施之后,时任华南植物园负责人以一名普通科学家的身份写信给国务院有关领导说明鼎湖山重要的科学意义。在国家领导批示解决的要求下,最后由D省政府于1979年专门组织各方召开协调会议,并最后以粤革函[1979]105号文《批转〈关于解决鼎湖山自然保护区问题会议纪要〉》的政府公文形式将各方政治力量的势力范围做了明确的规定,主要包括:(1)不大规模开发老鼎,该区域主要进行科研活动;(2)新鼎继续开发旅游,由星湖管理局(28)星湖管理局是当时H市政府下属机构,负责鼎湖山和七星岩国家风景名胜区的管理。和华南树木园(29)华南树木园是当时华南植物园下属机构,负责鼎湖山国家自然保护区的管理。共同管理;(3)鼎湖山保护区实行H市和华南植物园共同领导。

上述决定最终形成的局面是:老鼎区域由华南植物园完全掌握资源的使用和控制权,H市政府没有监督权;新鼎区域由H市掌握资源的使用和控制权,华南植物园以科学研究需要的名义具有监督权。

(二)第二阶段:主体之间的合作与冲突

20世纪90年代初期,中国人民的生活水平得到显著提高,在这样的社会经济背景下,鼎湖山的旅游得到长足的发展,如1990、1991和1992三年的游客量人数分别为72.1万,79.3万和68.5万,而1976、1977和1978三年的游客量为13.2万,17.7万和19万,也就是说,20世纪90年代初期的游客量大约是70年代末期的3~4倍。H市有着强烈的开发冲动,旅游的大幅度发展带来了对旅游设施的要求,也对鼎湖山的资源使用提出了新要求。

为进一步发展旅游,1989年,H市有关领导推动D省有关领导召开了有关鼎湖山管理权属的协调会议。会后由D省政府以粤府函[1989]140号《关于加强对鼎湖山管理工作的通知》的文件形式确立的“鼎湖山管理协调领导小组”。文件要求该领导小组全面负责鼎湖山自然保护区和风景区的所有工作,并归H市政府直接领导。然而,实际的情况是鼎湖山保护区的主管单位华南植物园的人、财、事三权独立于D省政府之外,属于科学院系统,而中国科学院在行政级别上是与D省政府平级,因此并不认可和执行这个文件。但议事机制作为沟通渠道还是得以保留。

在保护区方面,由于这个阶段中央明确提出以经济发展为中心的大政策,加上通过谈判获得共同分享经济利益的承诺(1990年,H市人民政府以肇府办[1990]103号文件《关于鼎湖山游览门票事项的通知》的形式规定保护区机构等共获得鼎湖山门票收入的10%),华南植物园以“在不破坏环境和影响科学研究的情况下发展新鼎区域的旅游设施,支持地方经济发展”的名义同意H市在新鼎地区建设一些旅游设施。其中比较典型的事件是风景处办公楼和山顶停车场的修建。

20世纪90年代初期,双方经协商同意在现山门停车场的区域和现风景处办公楼处修建停车场,但“H市方面没有遵守承诺,而是超过了协调中承诺的面积,大幅度的挖山整地”。此外,“在没有任何告知保护局的情况下,修建了停车场和风景处的办公大楼,造成了既成事实”。该事件成为双方不信任的导火索。之后,H市提出在半山腰和山顶各修建一个停车场及环山公路,并承诺给保护局一定的林木费,如山顶停车场(现宝鼎园区域)的林木费为30万元。“我们(保护局)再度做出让步,并提出不能挪作他用,要求书面承诺。H市再一次大大超过了协议的面积修建停车场,并运营了一段时间。”2001年,鼎湖山通过ISO14001环境体系认证,在认证准备时期,评估组认为鼎湖山进山车辆污染严重,需要按照“可持续改进”的原则减少车辆进山。在限制车辆进入后,停车场的功能空置问题急需解决。考虑到山顶停车场历史上就是观鼎湖的平台,加上希望对“鼎”文化进行诠释,宝鼎园的建设项目正式启动。H市于1999年“忽然通知保护局领导参加宝鼎园的奠基仪式”。同时,1990年H市政府承诺的分红并没有如实兑现给保护局,自此双方彻底丧失了信任,上述提到的议事型管理机制也随之名存实亡。

“保护区保护责任很大,上面要求我们(保护局)自己解决保护所需要的资金”,“保护区经费不足,运营费用缺口很大”。因此,事实上20世纪90年后期至2018年山竹台风袭击之前,每年都有两三万数量不等的游客以“科学考察”的名义进入老鼎区域开展旅游活动。在2000年以前,H市虽然对此也有一定的看法,但同样是出于发展经济的政策导向,也没有采取任何措施予以限制。

(三)第三阶段:主体之间的动态制衡

由于丧失了信任感,保护局决定不再与H市开展任何合作。1998年,华南植物园以中国科学院的名义打报告给国家环保总局,要求鼎湖山范围内完全变为自然保护区。国家环境保护总局以环发[1998]249号《关于确认鼎湖山国家级自然保护区有关问题的复函》文件的形式“维持鼎湖山自然保护区现行的管理体制不变”。可以看到的是,各主管部门基本认可了鼎湖山的这种生命权力运作格局安排。鼎湖山生态系统生命权力运作在本阶段进入动态平衡的状态。与第一阶段保护局绝对掌握老鼎并将权力延展至新鼎区域不同的是,本阶段风景处在绝对掌握新鼎的基础上也将监督权延展至老鼎区域。

在新鼎区域,保护局肩负着监督风景区的责任,“涉及到树木的事情,保护局都要管”,因此双方在日常管理中经常起局部冲突。如2000年,因ISO14001环境体系认证评估组要求鼎湖山建设污水处理设施,由于涉及要砍一些树,布污水处理管道,需要保护局的认可和帮助。“他们(保护局)基于此事提出解决历史问题,付清过去没有兑现的收入分配”。“经过协商,我们(保护局)认为修建污水处理厂有利于鼎湖山的保护工作,因此,最后无条件同意了他们(风景处)提出的修建要求,但是最后修建成型的建筑体量要大于当初协商的情况”。又如2002年,风景处修建从飞水潭到爱河桥的便道。“我们(保护局)完全没有得到任何正式通知告知修建便道的目的和方案,因此马上派出保安队进行干涉”。“我们(风景处)是为了游客方便修一条便道,这条便道如果不修,游客一来无法欣赏瀑布景色,二来要绕很大一个圈子才能登上山顶”。这个事件“一度发展成保护局的保安队和H市公安部门的对峙”。“我们(保护局)要求他们(风景处)提供便道修建的基本情况报告,说明要如何修建这条便道。之后他们(风景处)确实提供了相应的报告,我们(保护局)讨论后认为可以接受,但是我们(保护局)提出必须由我们指导便道的建设,以保证对环境的干扰降到最低。”因此,尽管一度剑拔弩张,但客观的事实是便道的修建充分考虑了降低环境干扰的因素,保留了大量看似障碍和给游客造成不便的树木与藤条,反而为游客提供了特别的感受,也体现了资源经营者对自然的尊敬。再如风景处从保护大型乔木的角度出发,一度希望清理景区内大型乔木树冠上缠生的藤类植物,“保护了大树就保护了鼎湖山,不把这些树冠上的藤类植物清除,总有一天所有的大树都会倒下”。然而,保护局从科学研究的角度出发,坚决要求尽可能保持森林的原貌,“树木自然倒塌是森林生态系统的自然更替,也是影响森林生物量等数据的重要因素,因此,要研究鼎湖山森林生态系统的演替过程,坚决不能人为地干扰树木自然倒塌的过程”,此事最后以风景处妥协而结束冲突。虽然一度发生不愉快地冲突,但风景处在建设的时候确实对树木保护小心翼翼,将建设对植物的影响降低到了最低程度。

在老鼎区域,由于属于国家级自然保护区的核心区,保护局始终控制着资源的使用权。H市曾经于2002年提出开发老鼎,但由于没有和华南植物园协调,最终也不了了之。也就是说保护局有能力阻止H市大规模开发老鼎的行动,从而保证老鼎的自然资源不受大规模的人为干扰。保护局开展的“科学考察游”则一直为H市所诟病,首先是在税收上没有体现H市的利益,其次是在游客及防火的管理上有相当的隐患。H市以旅游行业管理和森林管理两个抓手监管着保护局的相关活动,这种压力也迫使保护局不敢扩大游客规模。在2018年山竹台风袭击造成较大损害之后,保护局经过综合考虑,停止了老鼎对外的科考旅游活动。

鼎湖山生态系统生命权力运作的平衡从2019年H市成功将星湖国家风景名胜区创建成国家5A级旅游景区也有所体现。星湖是第一批国家级风景名胜区中最后一个创建国家5A级旅游景区的,其中一个原因是鼎湖山旅游基础设施的建设受到保护局的制约。H市有关部门在创建过程中主动与保护局沟通,并提前说明在山内增加的设施主要是标识标牌和旅游厕所,其他设施均建设在保护区范围之外。在H市提出保护局员工宿舍改造要求时,保护局也积极配合。在标识标牌系统方面,双方沟通由H市方面提供样式,保护局方面提供科学内容,双方进行了比较好的合作。

六、鼎湖山生命权力运作不同阶段的生态正义分析

鼎湖山是一个相对完整成熟的生态系统,因为人类权力的介入形成了人为的分割,即保护局和风景处就鼎湖山的绝对保护和合理利用展开了人、财、事三权的争夺,最终形成了新鼎区域和老鼎区域。这种人类权力在运作的过程中,是以“生态正义”的名义开展,尽管权力运作各个阶段呈现的结果有差异,但其目的都是为人类提供更好的生态产品。

鼎湖山所提供的生态产品包括:作为生态屏障的生态系统服务(公共性生态产品),为人类提供学习和研究自然的机会(准公共性生态产品),为人类提供欣赏自然的机会(经营性生态产品)。从人际生态正义的角度看,当优质生态产品作为人人应得的分配正义无法实现时,就有可能优质生态产品仅为特权阶层所享用,而普通大众无法获得优质的或只能获得不优质的生态产品。鼎湖山作为区域生态屏障,无论是在新鼎还是老鼎,人人均可以享受鼎湖山提供生态系统服务,即公共性生态产品的人际生态正义在三个阶段均能实现。为人类提供学习和研究自然的机会和为人类提供欣赏自然的机会,生态正义得以彰显只有两种情形,第一种是以严格保护为由所有人均不得进入,第二种是在做好保护的前提下人人均可进入。在新鼎地区,第一阶段是因保护而除专业科研人员外人人均不可得,第二、三阶段是人人均可得,因此准公共性生态产品和经营性生态产品在新鼎实现了人际生态正义;在老鼎地区,第一阶段是因保护而除专业科研人员外人人均不可得,第二阶段每年都大约有数量不等的“科学考察游客”能获得,但第三阶段在2018年山竹台风之后再次又回归到除专业科研人员外人人均不可得,因此,准公共性生态产品和经营性生态产品在第一和第三阶段可认为是人际生态正义得到了彰显,而第二阶段则不然。

从人地生态正义的角度来看,无论是人类过度使用自然资源还是被过度限制使用自然资源,均会出现生态产品不优质或供给不足的问题,如前文所述,前者是“生态破坏”,后者是“生态威权”。在第一个阶段,鼎湖山经济发展的诉求不强烈,因此生态破坏和生态威权的情形都没有出现。在第二个阶段,H市对鼎湖山的开发有强烈的渴望,在新鼎地区的开发强度较高,一度有生态破坏的可能性,但由于有保护局的介入与长期的监督限制,两者的直管部门政治能量相近,形成有效牵制,生态破坏的可能性逐步下降;在这个时期,老鼎的权力主体保护局的首要诉求虽然是生态保护和科学研究,但其以科考为名义开展小规模生态旅游,也存在因为管理不力的生态破坏可能性,但随着H市相关部门逐渐加强监管,生态破坏的风险也逐步下降。从生态威权的角度看,在新鼎地区,保护局也曾试图回收新鼎的资源管理权,但由于政治能量相当,保护局最终也没达成目的,也就是说,生态威权在这个阶段也被遏制;在老鼎地区,本已实施最严格的保护措施,故也不存在生态威权导致发展受阻的问题。在第三个阶段,新鼎已形成稳定的有效牵制机制,政策导向也发生了变化,资源主导方风景处因发展而出现生态破坏的可能性已极低,同时保护局在新鼎的资源保护措施基于承认现状,在保护法规框架下配合旅游发展,也没有出现“只要保护,不要发展”的生态威权主义倾向,从而保证了各类生态产品的供给;而在老鼎地区,由于科学研究和资源保护的需要,实施了最严格的生态保护,也不存在生态破坏和生态威权的情形。

从种际生态正义的角度来看,种际生态正义本身不涉及生态产品的生产,但物种与物种之间存在生命同一性,即所有物种应当得到平等对待,(30)李永华:《论生态正义的理论维度》,《中央财经大学学报》2012年第8期如果出现某种或某些物种因为人类对其的价值判断而形成人为的过度干预,导致严重影响其他物种的生存或人类的生活,也会影响优质生态产品的生产。从某种意义上说,种际生态的不正义是以一种或几种生存空间的扩张而牺牲其他物种(包括人类)的生存空间,也是生态威权的一种表现形式。鼎湖山生态系统是以亚热带沟谷雨林整体生态系统作为整体保护对象,没有出现要保护某种或某些特别的物种而强行干预其他物种的情况。

七、结 论

如果把一个自然保护地视为一个大的生态系统,那么人类所创建的自然资源管理制度作为一种“生命权力技术”在对自然进行建构。本文的研究案例中,自然保护地存在两个生命权力的运作主体,将一个完整的生态系统进行人为割裂。两个权力主体在接近40年的磨合中从合作到冲突的各种反复最后形成相对平衡稳定的生命权力运作机制,这种机制彰显了生态正义。

生态正义应从人与人的关系、人与自然的关系、非人生命物种间的关系三个方面考量,追求人际生态正义、人地生态正义和种际生态正义。一味地满足人类需求而不考虑生态保护,又或一刀切地只保护不发展都会造成生态不正义,前者为“生态破坏”,后者为“生态威权”。提倡“小利用,大保护”,以保限用,以用促保,平衡人际、人地和种际关系,才能真正彰显生态正义。

在单一机构的自然保护地管理体制中,根据过去以经济发展为中心的政策导向,由于保护的牵制力量较弱,存在生态破坏的风险,此类案例不胜枚举;而在“实施最严格的生态环境保护制度”的背景下,由于发展的声音较弱,生态权威也有抬头的可能性。在鼎湖山案例中,保护局与风景处相互制衡,形成了独特的生命权力运作系统,有效平衡自然保护地的保护与发展,达成既不存在“生态破坏”,也不存在“生态威权”的局面,实现生态正义,持续地为广大群众提供优质的生态产品。鼎湖山的双机构管理模式为我国正在建立的以国家公园为主体的自然保护地体系的自然资源管理体制提供了新思路,即在协调“实施最严格的生态环境保护制度”与“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”之间的冲突问题时,依托功能分区,设计一定的机制形成相互监督,通过事权制衡,形成稳定的保护与发展相协调的局面,并让其进行相互监督,通过事权制衡,形成稳定的保护与发展相协调的局面。