煤矿区生态地质环境保护与土地复垦设计

王子玮,李 斌

(商洛学院 艺术学院秦岭画派研究中心,陕西 商洛 726000)

矿山生产活动破坏了原有的生态系统,地面塌陷、地裂缝、工业场地、矸石场等改变了原生的地形地貌景观,通过拆除建筑、运走煤矸石、充填裂缝、土地平整等,达到了恢复矿山植被、重建地质环境系统功能的目的。恢复原有的生态环境,有利于矿区的环境资源有效利用,并适当增加其植被覆盖,可以有效防止水土流失,美化生态环境,并能够促进经济和社会的可持续发展,改善矿区生态地质环境,促进和保持当地生态系统的良性循环[1-6],为人民生产生活提供良好的空间,其环境效益显著。

1 矿区概况

1.1 地形地貌

矿区为低山丘陵地形。区内最高标高+749.7 m,最低标高+486.00 m,相对高差为263.7 m。矿区地势总体呈中部高,南部和北部低。地形地貌如图1所示。东翼工业场地位于矿区东南边界,场地平缓,标高约+533 m;西翼深部工业场地位于矿区中部偏西位置,场地平缓,标高约+548 m;西翼浅部工业场地位于矿区中部偏西南位置,场地较起伏,标高+495~+506 m;五3煤工业场地位于矿区西南边界,场地较起伏,标高+559~+565 m。

图1 地形地貌Fig.1 Topography

1.2 气象

矿区属典型的温带大陆性季风气候,夏、秋两季炎热多雨,冬、春两季低温干旱。年平均降水量679.50 mm,降水多集中在7—9月,占年降水量的50%。年平均蒸发量为1 833.24 mm,潮湿系数0.35。据气象资料记载,历史最高气温为44.6 ℃,最低气温为-18.2 ℃,年平均气温14.6 ℃。最大积雪厚度为23 cm,最大冻土深度为20 cm,霜冻期为12月至次年2月。春夏秋季风以东南、东风为主,冬季多为西北风,一般风速为2.6 m/s,最大风速达19 m/s。

1.3 水文

评价区地处黄淮两河的分水岭地带,中部平顶山砂岩构成的山脊横贯东西,其北部为黄河流域,南部为淮河流域。该区处在黄淮分水岭地带。区内无常年性地表水体,以季节性溪流为主,矿区西部有王堂溪和李沟溪,均为季节性溪沟,几乎常年干涸,仅在雨季时有短暂水流,向西南经白窑村折向南汇入汝河。据访问资料,当地最高洪水位位于一7煤层露头之下,故对本矿开采二1煤层、一7煤层、五3煤层和四3煤层无大影响。

1.4 生物

(1)植物。项目区地处低山丘陵区,属暖温带落叶林区,古代多为森林所覆盖,随着人类活动的增多,自然植被已荡然无存,目前主要为草甸、灌木丛、人工林及农田群落所覆盖。乔木以落叶阔叶林为主。现有的落叶阔叶林基本为人工种植的杨、柳、榆、槐、泡桐等乔木及果林等,以四旁(村旁、宅旁、路旁、河旁)、农田林网的形式分布于评价区内。灌木主要有酸枣、牡荆等灌丛群落。农田植被呈梯田、斑块状分布于评价区内。主要农作物有小麦、玉米、豆类及一些别的作物。

(2)动物。受植物资源的破坏,动物栖息地环境受影响较大,项目区动物资源极为贫乏。根据已有资料,常见和比较常见的动物有40多种,大型动物如豹、狼、野猪等已基本没有,仅在植被较好的荒坡、沟壑中尚有一些草灌丛动物如:野兔、松鼠等。在这些动物中,青蛙、家燕、金腰燕、灰喜鹊、啄木鸟、杜鹃、蟾蜍、游蛇、刺猬、猫头鹰等都能扑食农林害虫或鼠类,对农林生产有益,在整个生态平衡中起着重要作用,应加以保护,严禁猎捕。人工饲养的动物主要有牛、羊、鸡、鸭等。评价区内无国家级保护动物。

1.5 土壤

矿区内缓坡和丘陵地带,根据土壤的检测,结合地方生态需要,因地适宜地种植蔬菜、瓜果、小麦以及玉米等农作物,推动矿区种植区发展,对于条件较差的矿区可以种植树木、果林、植被等有益于矿区发展的植物。耕地土壤和林地土壤剖面如图2所示。

图2 耕地土壤和林地土壤剖面Fig.2 Cultivated soil profile and forest soil profile

2 主要技术措施

2.1 煤矿区生态地质环境保护预防措施

(1)应预留保护煤柱,避免或减少采空塌陷和地裂缝的发生[7-8]。

(2)矸石的临时堆放要有序、合理,设计稳定的边坡角,临时堆放高度不宜超过5 m,要根据煤矸石综合利用协议及时进行清运。

(3)揭穿含水层的井巷工程,应采取止水措施,防止地下水串层污染。

(4)采取帷幕注浆隔水、灌浆堵漏、防渗墙等工程措施,最大限度阻止地下水进入矿坑,减少矿坑排水量,保护地下水资源。

(5)为了减轻矿山外排水及煤矸石淋滤液对水土环境的污染,建议采取如下防治措施:①建立污水处理站,生活污水、矿井水经管道收集后,分别进入生活污水处理站、矿井水处理站进行处理;②提高矿井排水、生活污水的综合利用率,经一级处理达标后的水用于矿区消防洒水、黄泥灌浆、锅炉用水等矿井工业用水和选煤厂补充水,减少外排水量;③煤矸石堆覆盖防尘网,防止扬尘污染水土环境。

2.2 土地复垦预防措施

(1)压占预防控制措施[9-10]。压占区主要为工业场地(生产区、生活区等),主要包括办公室、食堂、绞车房、配电室、空压机房等建筑物,结合工业场地需要,合理规划道路硬化区域,开设防洪防水管道,规划好矿区绿化覆盖率,区分好生产区和生活区范围,对工业场地所在地半径50 m以内的区域必须设立禁采区,避免工业场地及村庄遭受因采矿引发的地裂缝、地面塌陷等地质灾害的危害,防止土地被损毁。

(2)塌陷预防控制措施。造成开采区塌陷的主要成因:矿井深度、矿层的斜角、开采方式等。为预防开采区塌陷的不安全隐患,需要采取这几种措施:①严格按照开采设计及施工要求进行,并积极采用先进生产工艺减少不必要的损失;②时刻做好地质环境考量,对有问题的地段,做好强化支护和顶板控制工作;③地下采用时,多考虑对地表的影响,采取有效措施如开采前提前做好绿化增加防护林等方式,加大地表的保护措施;④对采空区回填式开采,这样可以有效降低地面下沉或塌陷;⑤对于预测会塌陷的区域提前做好警示,防止发生意外事故。

3 生态地质环境保护与土地复垦设计

3.1 矿山地质灾害治理

因采矿活动造成矿区地面塌陷、地裂缝,含水层破坏,地形地貌景观破坏,土地资源破坏等的恢复治理工程,均属于煤矿区生态地质环境保护与恢复治理工程。对于因地面塌陷、地裂缝而造成居民房屋破坏而需要居民搬迁的搬迁赔偿,不属于矿山环境保护与恢复治理工程。因此,针对本矿山实际情况,确定煤矿区生态地质环境恢复治理工程。

3.1.1 工业场地恢复治理工程

(1)井筒封填工程[11-13]。井筒封填工程是在矿井停产之后,对工业场地内废弃的主副井以及风井进行填充。对废弃的地下矿井,应该周密地进行处理,以免发生地面沉降或塌陷。同时,还应保存完整的技术资料(如井上、井下对应位置图、巷道布置、采空区大小及位置等)。①回填材料可采用废石、建筑垃圾、煤矸石或其他无毒的工业固体废料。②为提高填充物的密实性,可采取边回填边灌水,使回填的松散材料自然密实。③距立井井筒顶部5~10 m 处,用黏土回填并夯实。④距井口地表3 m 处,加工混凝土盖。在井口外围修建钢筋混凝土井座(井座下部宽度不得小于1.0 m,上部圈梁宽度不得小于0.5 m,埋深不小于1.5 m),上覆钢筋混凝土井盖进行封闭(井盖采用双层网格状钢筋骨架,钢筋间距不得大于20 cm,混凝土厚度不小于0.5 m,井盖大小应大于井座平面尺寸0.5 m,混凝土强度不小于C30,钢筋直径不小于φ14 mm)。⑤井盖上部2.5 m 用黄土回填,恢复植被。⑥矿井井筒回填封堵后,应在中心位置设置标志牌,牌上注明废弃井筒的相关信息。井筒充填封堵如图3所示。

图3 井筒充填封堵示意Fig.3 Schematic of wellbore filling and plugging

(2)工业场地房屋拆除工程。工业场地占地面积37.53 hm2,采矿结束后,拆除工业场地内不再留续使用的建筑物面积112 050 m2。利用建筑物拆除产生的废弃石料和矿渣,充填废弃井筒。工业场地拆除房屋面积112 050 m2,均为砖混结构,按照《建筑固体废弃物排放估算方法》,拆除按照每平方米产生0.3 m3计算建筑垃圾量,垃圾清运工程量合计33 615 m3。

3.1.2 塌陷区治理工程

(1)地裂缝封填工程。对于由于地面塌陷造成的地裂缝进行封填(图4),矿区地表分布大范围第四系黄土,裂缝封填可就近取土进行地裂缝的填埋、整平,对不同的地类实施的工艺有所不同。对于旱地出现裂缝,应做好土壤改良工作,重新取土回填,种植植被,恢复当地生态环境平衡;对于林地出现的裂缝,同样采取移置土壤,逐步回填。根据裂缝尺度大小计算移置土壤方法,裂缝等级划分及每亩塌陷地裂缝充填土方量见表1。

图4 地裂缝示意Fig.4 Ground fissure

表1 裂缝等级划分及每亩塌陷地裂缝充填土方量计算Tab.1 Fracture classification and calculation of earthwork filling per acre of collapsed ground fissure

对于由于地面塌陷造成的地裂缝进行封填,矿区地表第四系土壤,裂缝封填可就近取土进行地裂缝的填埋,预计需要充填工程量为63 905.40 m3,需要表土剥离量为3 372.60 m3,需要表土回填方量为3 372.60 m3。

(2)警示工程。每个采区开采前,在预测塌陷区周边布设500 mm×375 mm铝合金板警示牌,防止村民乱入,造成危险。共布设警示牌15个。

3.2 矿区土地复垦

3.2.1 工业场地复垦工程设计

该项目土地复垦责任范围内工业场地面积为38.16 hm2,损毁程度为重度。复垦措施主要是对拆除后的工业场地进行平整工程、覆土工程、土壤改良工程,复垦为耕地。①平整工程。根据土地复垦标准,将工业场地复垦为旱地,需对土地进行平整,土地平整的基本原则是在确保环境保护和农业生产,节约投资的情况下,尽可能地增加有效耕地,平整面积38.35 hm2。场地平整设备选用推土机(柴油型55 kW),对场地进行推平平整,单一地块坡度控制在5°以内。②翻耕工程。对平整后的工业场地进行翻耕,翻耕面积为38.16 hm2。③土壤改良工程。本区对土地长时间压占,土壤硬性较强,需对土壤进行翻耕,使耕作层富含养分,更有利于农作物生长。复垦初期,压占后的土地土壤养分贫瘠,理化性状差,有机质含量少,土壤板结,可耕性差,需采取综合施肥措施,以增加土壤有机质含量,提高土壤生产力。在测定土壤基本性能的基础上,因地制宜地施肥,对土壤进行二次深耕,调整种植结构,从而提高土壤肥力,增加土壤熟化程度。

工业场地复垦工程设计工作量如下:复垦区工业场地,平整工程38.16 hm2,土地翻耕76.32 hm2,有机肥1 144 800 kg。

3.2.2 预测塌陷区复垦工程设计

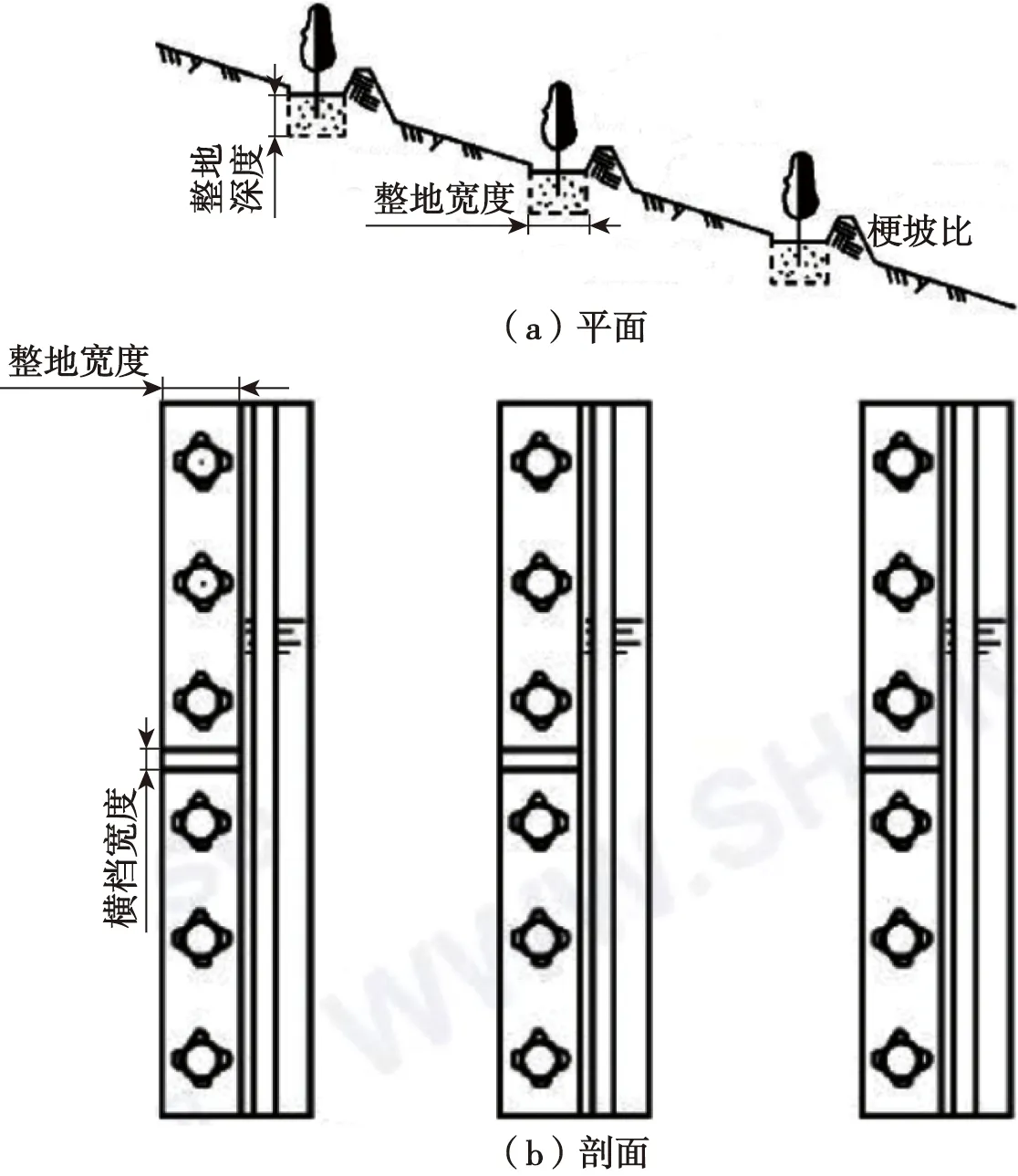

(1)预测塌陷区有林地[14-15]。主要复垦措施:及时种植矿区适宜生长的树木,能够起到固土防止水土流失的目的。在该方案中优先选取生存力比较强的泡桐,加大管理力度和检测措施,提高该植物的成活率,增强系统抗逆性。林地复垦工程包括植被重建工程,对受损的树木及时扶正树体,保证正常生长,补栽损毁苗木,选择适宜品种,植树种草,增加植被覆盖度。另外,对因塌陷导致死亡的树种和空白地及时补栽。林地补栽选用的树种为泡桐,采用1年生裸根胸径2 cm树苗,种植方式采用挖坑穴栽,株行距3 m×2 m,树坑规格0.5 m×0.5 m×0.5 m,在植树过程中尽量使根系保持完整,每穴栽植l株,苗木直立穴中,分层覆土、踏实,埋土至地坪以上2 cm,栽后浇水,定期养护,提高苗木成活率。轻度损毁区补栽密度按照167棵/hm2计算,中度损毁区补栽密度按照334棵/hm2计算。其他林地轻度损毁恢复为有林地栽植密度按照400棵/hm2计算,中度损毁按800棵/hm2计算。林地复垦典型设计如图5所示。

图5 林地复垦典型设计Fig.5 Typical design of woodland reclamation

(2)预测塌陷区有农村道路[16]。根据塌陷区实际情况,对塌陷区内耕地原有的田间道路进行修复处理,损毁面积6.92 hm2,田间道平均宽度为4 m。对区域内土质道路路面硬化,并在路边种植防护林,主要分布于项目区中部南北向两条,田间道行道树主要种植泡桐,呈单行种植,每5 m种植1株。田间道在原有道路系统基础上修缮。修复农村道路长

17 300 m,种植泡桐3 460株;修建混凝土道路时,将原路面压实、平整,然后平铺厚18 cm的混凝土作为新路面。修复田间道路设计设计如图6所示。

图6 修复田间道路设计Fig.6 Repair field road design

4 生态地质环境保护与土地复垦监测

4.1 煤矿区生态地质环境保护

(1)地面塌陷、地裂缝监测。①监测内容。地面塌陷的位置及范围、水平位移、塌陷深度,地裂缝位置、长度、宽度等地面变形情况。②监测方法。采用常规的地面塌陷变形追踪地质调查法,进行人工巡视,定期监测记录地面塌陷出现的各种细微变化。监测工具选用全站仪、经纬仪、GPS、钢卷尺、地质罗盘等。本次布设地面塌陷、地裂缝监测点6个,每月监测1次,雨季加密测次数。

4.2 煤矿区土地复垦监测

(1)土地损毁监测。①监测内容。主要是对压占和塌陷损毁的土地进行监测。土地压占监测范围为工业场地区及矸石场,塌陷监测范围为预测地面塌陷区。②压占监测方法。丈量本矿工业场地、矸石场场占地面积,严防随意扩大扰动地表面积。③塌陷监测方法。采用水准测量对地表移动进行测量,利用1956年黄海高程系,作业前对仪器和标尺应进行检查和测定。测量采用中丝法读书,直读视距,观测采用后—后—前—前顺序,精度达到四等,观测中误差<25 mm/km。

(2)复垦效果监测。①土壤质量监测。主要针对复垦耕地质量进行监测,监测的主要项目包括地形坡度、有效土层的厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度(pH值)、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等;其监测方法以《土地复垦技术标准》(试行)为准,按每25 hm2设1个监测点,复垦后旱地面积为198.64 hm2,则共需要监测点8个,监测频率为每季度1次。②复垦效果监测。主要是复垦植被监测和复垦配套设施监测等。复垦植被监测主要是林地植物长势、高度、植物的成活率等。监测方法通常采用随机抽样,复垦工程竣工后则采取定期抽样检测。复垦基础设施监测主要是对复垦区道路进行监测,每年监测1次。复垦效果监测时间为3年。

5 技术保障措施

(1)加强矿山地质环境监测,建立或聘请专业监测队伍,定期或不定期专门对进矿山地质环境行监测,及时掌握矿山地质环境动态,利用现代技术对矿山地质环境发展趋势进行预测预报,对可能产生的生态地质环境问题及时采取防治措施。

(2)加强对矿产资源开发过程中的采矿技术研究,依靠科技进步,推广应用先进的采矿和加工技术,发展循环经济,减轻矿产资源开发对环境的破坏,建设绿色矿业。

(3)加大煤矿区生态地质环境与恢复治理恢复科技投入,积极开展与煤矿区生态地质环境与恢复治理研究机构多种形式的产学研合作,加强在矿山绿化、尾矿综合利用、环境恢复治理方面研究和探索新技术、新方法,选择最佳治理方案。

(4)委托有相应资质的单位进行煤矿区生态地质环境和恢复治理工程设计和工程施工。

6 结语

结合当地社会经济现状及矿山地质环境情况,以当地经济的可持续发展、社会的和谐发展为基础,最大限度地解决或缓解采矿活动引发的地质环境问题,避免造成地质环境恶化、消除地质环境隐患,使本矿成为真正的绿色矿山;矿区的土地恢复有效增加了农业用地,有效缓解了矿区工业用地、农业用地以及林业用紧张局势,并为地方经济的发展、农民的创收以及矿区的生态环境起到良性循环作用。基本消除了由于矿山开采带来的环境、地质方面的影响,使周围群众能够正常地生产、生活,对全社会的安定团结和稳定发展也有重要意义,是保证矿区区域可持续发展的重要组成部分,具有重要的社会效益。