差异可容纳空间背景下湖相层序样式与三角洲形态响应:鄱阳湖与岱海湖对比研究*

付 超 于兴河 李胜利 李顺利 高明轩 彭子霄 赵海权

1中海油研究总院有限责任公司,北京 100028

2中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083

3中国石油吉林油田乾安采油厂,吉林 松原 138000

1 概述

层序地层学标准化是目前沉积学亟需解决的问题(Catuneanu et al.,2009;Catuneanu,2019),Catuneanu等(2009)提出利用沉积物供给量(S)和可容纳变化速率(A)等关键参数来定量恢复层序—沉积演化,目前该方法已经广泛应用于碎屑岩沉积盆地充填研究过程中(覃建雄等,2001;朱筱敏等,2016)。可容纳变化速率受构造和湖平面变化共同影响(Catuneanu and Zecchin,2013),根据其变化过程可以划分为低可容纳空间型盆地(例如坳陷型盆地或克拉通盆地)和可容纳空间快速增加型盆地(例如断陷盆地)(Allen and Fielding,2007;Spengler and Read,2010;Aschoff and Steel,2011)。针对上述2种类型的盆地,Olariu等(2021)指出低可容纳空间型盆地由于其坡度较小、单次湖侵与湖退范围较大,湖岸线变化过程较为剧烈,难以形成诸如可容纳快速增加型盆地中厚层沉积体。Zecchin和Catuneanu(2017)在研究混积岩时提出,2种不同类型盆地中沉积流体类型和规模存在差异,低可容纳空间型盆地中牵引流较为发育,而可容纳快速增加型盆地中则以重力流沉积为主。因此,明确不同可容纳空间背景下沉积充填差异,并建立其与发育沉积体形态的响应是目前研究热点,主要研究内容包括如下3个方面:(1)层序格架下旋回叠加样式与界面类型(Catuneanu and Zecchin,2013;Zecchin and Catuneanu,2013,2020);(2)滨岸轨迹线迁移模式和控制因素(覃建雄等,2003;姜在兴和刘晖,2010;于兴河等,2016);(3)三角洲发育样式和层序演化之间的耦合关系。

Helland-Hansen和Martinsen(1996)在研究海相沉积滨岸轨迹线迁移时,提出了增生型(Accretionary)和非增生型(Non-Accretionary)2种类型,认为可容纳快速增加型盆地中多发育增生型层序样式,对应四分层序叠置样式(低位域、海侵域、高位域和强制海退域);低可容纳空间型盆地以非增生型层序样式为主,对应两分层序样式(海侵域和海退域)。目前研究多关注海相背景下层序发育样式,对于湖相背景下的层序发育样式缺乏认识。与海相沉积不同,湖相沉积环境较为封闭,湖平面的变迁范围规模也相对小。同时,湖相背景下沉积物供给在短时间尺度变化较为剧烈,如何刻画其沉积体展布样式,并建立层序参数与沉积过程之间的关系难度较大。

针对上述存在的问题,本次研究选取中国季风区2个典型湖泊:鄱阳湖和岱海湖(图1)进行研究。两者表现出较大的坡度差异,故可以为不同可容纳背景下层序演化与沉积充填提供良好案例。本次研究从探槽和剖面入手,通过岩相划分和垂向序列建立,明确不同背景下准层序的叠置样式,在此基础上建立各准层序组内部的滨岸线迁移过程与沉积展布响应机制,最终在短周期尺度上(0.1 kyr)对其控制因素进行讨论。

图1 鄱阳湖三角洲与岱海湖周缘三角洲高程数据与相对坡降Fig.1 DEM data and slope gradient of Poyang Lake delta and the delta around Daihai Lake

2 区域概况

可容纳空间快速变化背景(即湖滨岸线附近相对较陡,可容纳空间受控于地形与湖平面):岱海湖周缘三角洲位于中国内蒙古乌兰察布市(110°20′~112°58′E,40°60′~41°15′N),为新近系以来活跃的箕状断陷湖盆,受控于凉城断裂(阴山断裂伴生断裂),活动速度为0.4 mm/a。其北岸坡度较陡(地表倾角平均为5°~10°),南岸与东岸则较为平缓(地表倾角平均为3°~5°),周缘存在半滩子河、弓坝河、天成河、步量河和目花河5条河流注入(图1),湖盆水体面积133 km2(2020年统计)(谭程鹏等,2018;付超等,2019);相比1987年,湖盆面积萎缩了40 km2(Liu et al.,2019)。

低可容纳空间背景(即湖滨岸线附近相对较缓,可容纳空间主要受控于湖平面变化):鄱阳湖赣江三角洲位于中国江西省南昌市鄱阳湖南部(154°47′~116°45′E,28°22′~29°45′N),湖底极其平坦(地表倾角平均小于1°)(图1),其平均深度为8.4 m,有赣江、修水、扶水、信水和饶河注入(黄秀等,2013;李燕等,2014)。位于亚热带季风气候控制范围区(凌超豪等,2015),存在较为明显的洪水期和枯水期,其面积可以相差4500 km2以上(金振奎等,2014)。

3 不同可容纳空间背景下岩相差异

本次研究针对岱海湖周缘三角洲陡岸(半滩子三角洲)和缓岸(步量河三角洲)现代沉积剖面与探槽分别进行观测(图2-a至2-d)。其中,南部缓岸区域(图2-a,2-b)粒度相对较细(φ值1~4),可以识别出板状层理砂岩相(Sp)、平行层理砂岩相(Sl)、槽状交错层理粉砂岩相(Fc)、平行层理粉砂岩相(Fh)。北部陡岸区域(图2-c,2-d),粒度相对较粗,变化较大(φ值-2~3),可以识别出杂基支撑砾岩相(Gms)、叠瓦构造砾岩相(Gi)、块状砂岩相(Sm)、波状层理砂岩相(Sw)、板状砂岩相(Sp)、块状泥岩相(M)。赣江三角洲粒度较细(φ值1~4)。参考前人对该地区岩相解释(高志勇等,2016;Jin et al.,2017;李燕等,2021;Xu et al.,2021)(图2-d,2-h),认为该区域主要发育板状砂岩相(Sp)、递变砂岩相(Sf)、块状砂岩相(Sm)、槽状交错层理砂岩相(Sc)、复合层理砂岩相(Scc)、平行层理粉砂岩相(Fp)。

图2 鄱阳湖赣江三角洲与岱海湖周缘三角洲岩相差异与其组合类型(鄱阳湖探槽参考Jin et al.,2017)Fig.2 Lithofacies variety and association of Ganjiang River delta of Poyang Lake and deltas around Daihai Lake(Section at Poyang Lake is according to Jin et al.,2017)

对比2个湖盆周缘三角洲的岩相类型,三角洲前缘区域整体粒度和分选都较好,但是岱海湖盆周缘三角洲中存在大量粗粒沉积体,指示其发育高密度重力流或洪流(于兴河和王德发,1995);而鄱阳湖赣江三角洲中的复合层理砂岩相,指示其沉积过程受到改造流体(潮汐)的作用。此外,对比赣江三角洲与岱海湖三角洲单一岩相发育的厚度,可容纳快速增加型湖盆中单一岩相厚度变化较大,为2~20 cm;而低可容纳空间背景下湖盆(鄱阳湖)单一岩相厚度在5~10 cm之间。据此推测低可容纳空间背景下,沉积过程相对稳定,以稳定牵引流沉积体发育为主;而高可容纳空间背景下,水体较为动荡,表现出多种类型流体(牵引流和重力流)发育过程。

4 宏观垂向粒序与沉积展布

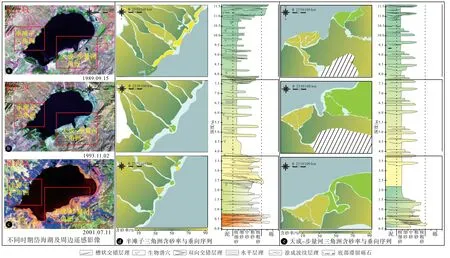

针对岱海湖周缘三角洲与鄱阳湖赣江三角洲卫星照片进行解析,可以较好地从短周期尺度(0.1 kyr)刻画出不同湖平面对应的沉积体展布。根据湖平面相对高低,将岱海湖划分为高位域(1989.09.15)、湖 侵 域(1993.11.02)和 低 位 域(2001.07.11);将赣江三角洲可以划分出高位期(1995.03.04)和低位进积期(2013.03.05)。为了便于定量描述三角洲样式,本次研究采用前人针对沉积体几何样式的统计参数(Olariu and Bhattacharya,2006;段冬平等,2014;李燕等,2016),包括分支水道数(n)、分支水道分叉角度(α)、分支河道/坝体(分流间湾)(c/b)比值(简称“道坝比值”)。

4.1 可容纳空间快速变化背景

湖平面相对较高的时期,岱海湖区域处于高位域(1989.09.15)(图3-a)和湖侵域(1993.11.02)(图3-b)。北部区域位于半地堑断陷盆地的极陡岸一侧。其中,半滩子河三角洲区域受季节性物源供应影响,主要发育低密度洪流或者高流态牵引流,岩相组合类型为Gi→Sm→Sw→Sp。河道分叉系数n值为2~3,分叉角度为35°,道坝比值为2。南部区域坡度相对较缓,2条河流(步量河和天成河)持续性供给。岩相组合类型为Sw→Sp→M,根据前述岩相描述,其主要发育低流态牵引流沉积过程。同样统计其分叉系数为5~6,分叉角度大于65°,道坝比值为0.8~1.5。参考前人对该时期湖泊流量和沉积体粒度的统计(于兴河等,1994;于兴河和王德发,1995;陈彬滔等,2014;梁文军等,2017),北部陡坡处入湖沉积物通量为7.8×106m/a,平均粒径为1.5φ;南部河流平均沉积物通量为4.6×106m/a,平均粒径为2.5φ。据此,推断在高位域和湖侵域时期,沉积通量和三角洲朵体大小成反比,但是与沉积物粒度成正比。

图3 岱海湖半滩子三角洲与天成—步量河三角洲垂向序列与沉积展布样式Fig.3 Vertical lithofacies association and sedimentary distribution of Bantanzi delta(in the north)and Tiancheng-Buliang delta(in the south)around Daihai Lake

2001.0 7.11卫星照片显示湖泊水位较低,湖面面积减少约20 km2(白洁等,2011;梁文军等,2017)。北部区域陡岸,发育小型朵叶状三角洲(图3-c),其垂向岩相组合类型为Gms→Gi→Sm→Sw→Sp。参考前人对流体类型的解释,认为该时期颗粒相对较粗,以低密度洪流或者高流态牵引流为主(陈彬滔等,2014;谭程鹏等,2018;付超等,2019)。水道分叉系数为1~2,分叉角度小于30°,道坝比值为1.2。南部区域缓岸,平面边界扩大较为明显(增加3.2 km2),岩相组合中反映低流态的岩相组合较多(Yu et al.,2012;Tan and Plink-Björklund,2021;Tan et al.,2021)。统 计 其平面几何参数,显示分叉系数为2~3,其分叉角度约等于50°,道坝比值约为0.6。参考前人研究(于兴河和王德发,1995;陈彬滔等,2014;梁文军等,2017),该时期岱海湖北部半滩子河和南部步量河、天成河流量都下降较快,其沉积物通量均为3.0×106m/a,但是粒径差别巨大(北部陡坡带-1φ,南部缓坡1.5φ)。故认为该时期沉积通量和三角洲朵体面积、沉积物粒度关系不明确。

本次研究对近40 a来岱海湖盆可容纳空间进行计算。基于DEM数据可得到湖盆面积(SL),结合水深(Δh)变化,计算可容纳空间约为10~15 km3(按照圆锥体体积V=0.33·SL×Δh粗略计算;范军侠等,2006),大于沉积物供给体积0.5~1.0 km3,属于可容纳空间快速增加型盆地。

综上所述,在高位域时期和湖侵域时期,岱海湖周缘三角洲在陡坡区发育不规则的河口坝,前积体呈帚状;而在缓坡区发育大面积朵状前积体,道坝比值较大(0.8~2.0);在低位域时期,主要发育朵叶状或鸟足状前积体,道坝比值较小(约0.6),同时河道内部的斜列沙坝较为发育,河道表现出明显的辫曲过渡样式。湖退过程中,沉积体平面范围变化不明显,但是平均含砂率变化较明显(由0.6快速降至0.3)。

4.2 低可容纳空间背景

低可容纳空间背景下,河道多分叉与合并。全球缓坡三角洲包括分叉平直河三角洲(Shaw et al.,2013)、分汇辫状河三角洲、分叉曲流河三角洲(Coleman et al.,1998)和分汇曲流河三角洲(Are and Reimnitz,2000;王夏斌等,2020)。因此,除了前述3个平面统计参数,本次研究在针对低可容纳空间背景下沉积展布刻画时,加入了弯曲度(K)进行河道形态的刻画。

在湖平面相对较高时(1995.03.04)(图4-a),主要发育岩相组合由下至上为Sp→Sc→Fp,反映低能沉积环境。此外局部发育复合层序砂岩相(Scc),反映了水体范围的周期性变化。该时期三角洲平原水道相对较为平直(K<1.5),分叉系数为1~2,分叉角度小于30°,道坝比值小于0.6。三角洲前缘水道在滨岸线区域开始分叉,形成倒三角形沙坝或者菱形沙坝。对应水道相对逐渐弯曲(K值介于1.0~1.5),分叉系数为3~6,分叉角度约为45°。参考前人对该时期赣江水系流量和沉积体粒度的统计,该时期沉积通量为7.8×106m/a(郑海金等,2012),菱形沙坝的粒度平均为3φ(黄秀等,2013;孙廷彬等,2015)。

在湖平面相对较低时(2013.03.05)(图4-b),主要发育的岩相组合由下至上依次为Sp→Sf→Sm→Sc,同样反映相对低能的水体背景。三角洲平原区域发育斜列沙坝,其多由高水位时期的菱形沙坝经河道改造形成(图4-b)。水道相对较为弯曲(K>1.5),分叉系数为3~4,分叉角度约40°,道坝比值变大(约0.8)。在三角洲前缘滨岸线区域水道开始分叉,形成连续指状沙坝,弯曲度减小(K值介于0.6~1.0),分叉系数为3~6,分叉角度约为45°。该时期赣江沉积物通量约为6.3×106m/a,河道内部指状沙坝的平均粒度1φ~2φ。

图4 鄱阳湖赣江三角洲垂向序列与沉积展布样式Fig.4 Vertical lithofacies association and sedimentary distribution of Ganjiang River delta,Poyang Lake

同样,根据DEM数据计算出湖平面范围,求出对应的可容纳空间降低100~150 km3,其约等于沉积物供给体积(63~100 km3),为典型的低可容纳空间型盆地。

综上所述,低位进积域时期和高位域时期对比,三角洲前积体发育面积差异较大(>200 km2)(图4),但整体粒度无变化。说明水域面积可以较好地控制前积朵体的范围,但是与粒度关系不明显。此外,湖平面的升降对沉积体的几何样式影响较大,其体现在水道弯曲度和坝体样式的变化。高位域时期,主要发育指状沙坝和沿岸沙坝,道坝比值较大(约0.8);在低位进积域时期主要发育菱形坝,道坝比值较小(约0.4)。

5 层序演化样式对比

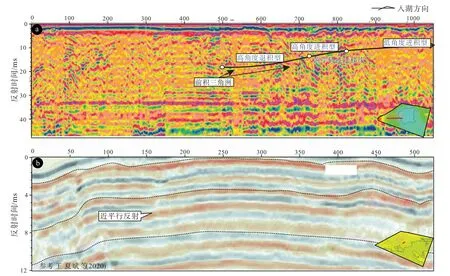

除了上述平面的差异性演化,不同可容纳空间湖盆的层序—沉积差异也体现在层序演化样式和其剖面结构上。本次研究分别选择岱海湖目花河剖面和鄱阳湖松门山剖面进行层序演化的研究(图5)。剖面中层序界面识别,主要参考Liu等(2019)和Hu等(2021)的层序划分方案,即依据粒序变化和侵蚀界面(水道底界面)进行层序划分。

5.1 剖面样式对比

对于可容纳空间快速增加型湖盆剖面,按照上述的层序界面识别方法,可以识别3期短期旋回(图5-a),每期旋回底部均为大型槽状或板状交错层理,向上依次过渡到小型流水砂纹和平行层理。结合Xiao等(2019)提供的14C年代数据,认为单期旋回发育时间约1000 a。低可容纳空间背景型湖盆剖面,可以识别出2期旋回(图5-b)。参考前人对于该区域沉积速率的计算结果(Yuan et al.,2011),推测50 m沉积层对应发育年龄为100 a。将上述2种类型湖盆短期层序发育时间进行对比,认为低可容纳空间背景型湖盆中单期沉积时间较短。

图5 可容纳空间快速增加(a)和低可容纳空间(b)背景下旋回叠置样式Fig.5 Cycle stacking style in the rapid increase accommodation space setting(a)and low accommodation space setting(b)

此外,本次研究选取了剖面中最大粒径、河道下切深度和层序发育厚度3个参数进行拟合,并通过三维气泡图显示其相互关系:对于可容纳空间快速增加型盆地,上述3个参数表现出较好的相关性(R2>0.6)。基于沉积成因可以将其解释为沉积物供给量较大时,水道下切深度较大,同时对应沉积物粒度较粗。对于低可容纳空间背景盆地,上述3个参数相关性较低(R2=0.4)。认为沉积物粒度相对较细,早期沉积物容易被后期流体所改造,难以形成有效的拟合关系。

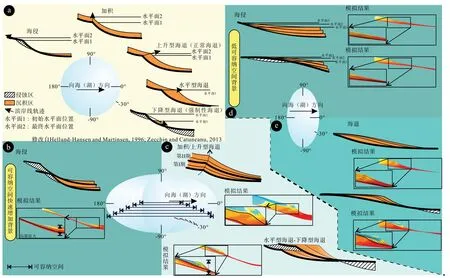

5.2 层序叠置样式对比

基于上述研究,本次研究利用Disnosos正演模拟软件对不同可容纳空间背景下层序演化与发育样式进行模拟(表1),模拟结果见图6。对于传统层序样式来说,根据滨岸线前积方向可以划分为加积、前积、退积和强制性进积(加积),其中前积过程中根据主要供源的流动方向可以分为漫积和侧积等(图6-a;Helland-Hansen and Martinsen,1996;Zecchin and Catuneanu,2013)。通过按照上述对岱海湖周缘三角洲和鄱阳湖赣江三角洲统计结果,本次研究模拟一共得到3种类型层序叠置样式:高角度进积型、高角度退积型、低角度前积(或退积)型(表2)。

表1 沉积正演模拟参数Table 1 Parameters of the sedimentary forward simulation

表2 层序叠置样式与对应的沉积解释Table 2 Sequence stack pattern and the responding sedimentary interpretation

1)高角度进积型:针对岱海湖缓岸步量河三角洲模拟得到(图6-b)。模拟结果显示底积层相对稳定,并且延伸距离较远。在湖平面上升过程中,滨岸轨迹线表现为上凸型;在湖平面下降过程中,轨迹线表现为下凹型。其顶积层表现为向陆方向减薄,在低位域时期表为局部侵蚀,在高位域和湖侵域时期快速增厚。

2)高角度退积型:针对岱海湖北部陡坡区模拟得到(图6-c)。模拟结果显示底积层相对稳定,并且相对较厚。前积层在湖平面上升和下降时滨岸轨迹线均表现为线型。其顶积层在模拟结果上通常不发育。按照Zecchin和Catuneanu(2013)定义,斜坡上部存在区域不整合(SU:Subaerial Unconformity),可以将不发育的顶积层范围解释为区域不整合。

图6 层序叠置样式分类、前积模式与滨岸线响应关系Fig.6 Relationship between classification of sequence stacking styles,clinoform pattern and responding shoreline

3)低角度前积(或退积)型:针对赣江三角洲模拟得到(图6-d,6-e)。模拟结果显示其顶、底积层均不发育;参考Huang等(2014)模拟结果,同样认为该背景下仅有前积层发育,层序界面表现出叠瓦或者近平行状的叠置关系。

5.3 滨岸线迁移方式

对于陆相湖盆沉积说,刻画不同可容纳空间背景下层序演化样式需要平面和剖面相结合。本次研究区针对湖泊滨岸区域展开,因此对滨岸线迁移方式的刻画可以从平面和剖面2个角度分析层序演化和三角洲展布之间关系。

对于可容纳空间快速增加背景中,(1)低位域时期,湖平面处于相对较低的位置,该时期滨岸线多在河口沙坝外侧发育,并且相对稳定;(2)湖侵域时期,滨岸区域较陡的地形使可容纳空间快速增加。根据前述沉积粒度与展布的描述,该时期沉积通量并未增加,主要表现为对应三角洲平面样式的改变(三角洲平原河流由辫状水道向曲流水道转化、河口湾砂体减薄、分支河道增加)。该时期滨岸线表现为快速湖侵,但是相对稳定;(3)高位域时期,可容纳空间和沉积物供给量相对稳定,滨岸线在最大湖泛面附近震荡,其平面上多发育在河口湾内侧。该背景下滨岸线迁移样式可以在岱海湖北岸陡坡区域探地雷达剖面观察得到(剖面处理和解释可参考Tan and Plink-Björklund,2021)(图7-a)。滨岸线迁移轨迹表现出上凸(凹)型向线型过渡。

对于低可容纳空间背景,(1)低位进积域时期,湖平面较低,河口湾区域较为发育。根据前述沉积平面展布描述,该时期河口坝较为发育,同时沿岸沙坝分布范围较广。滨岸线变化范围受限于较低的湖平面,发育范围较小。总之,滨岸线在低位进积域时期相对稳定,表现为低角度退积型叠加样式;(2)高位域时期,与可容纳空间快速增加型盆地不同,该时期变化滨岸线变化受到改造流体作用,在平面上表现为大量的指状沙坝(由潮汐改造河口坝砂体形成)。同时,由于该背景下地形较为平缓,滨岸线在河口湾区域变化较为剧烈。将该时期滨岸线变迁形成的层序归为低角度进积型叠加样式。参考王夏斌等(2020)的赣江三角洲探地雷达剖面(图7-b),难以有效地识别前积体,主要表现为近平行反射特征,同样印证其低角度进积(退积)型的层序叠置样式。

图7 探地雷达剖面和滨岸轨迹线移动方式Fig.7 Ground penetrating radar profiles and coastline movement

6 滨岸线迁移控制因素分析

根据前述认识,在可容纳空间快速增加背景下,可以划分为极陡坡型(坡度快速变缓,整体呈下凹型,如岱海湖半滩子三角洲)、较陡型(坡度缓慢变缓,整体呈上凸型,如岱海湖南岸三角洲)。低可容纳空间型盆地同样可以划分为2种类型,即较缓型和极缓型。针对不同可容纳空间背景下的沉积充填样式(图8),本次研究从长短周期角度出发,提出不同层序发育背景下湖盆三角洲发育的控制因素,并建立对应的沉积模式(图9)。

图8 高、低可容纳空间背景下短周期尺度沉积充填样式对比Fig.8 Comparison of sedimentary filling styles under the background of rapid increasing and low accommodating spaces

6.1 短周期尺度控制因素

从短周期尺度来说,控制层序样式发育的主要因素为沉积物供给和湖平面升降(Catuneanu and Zecchin,2013;Catuneanu,2019;Olariu et al.,2021)。但这2个因素在差异可容纳空间下湖盆充填过程中起到不同的作用。

对于可容纳空间快速增加背景下湖盆充填过程,参考Catuneanu和Zecchin(2013)针对该背景下海相盆地的研究结果,认为其层序发育与沉积充填过程同时受控于沉积物供给和湖平面升降2个因素:极陡坡型斜坡,可容纳空间在短期内快速增加,而沉积物供给量则相对有限,因此造成A/S比快速增加。故在该背景下坡度是主导层序发育的控制因素。较陡型斜坡,沉积物供给与可容纳空间通常同步变化,即湖平面下降的同时沉积物供给增加,湖平面上升则伴随着沉积物供给量的减少。故认为在该背景下坡度和沉积物供给均为主导层序发育的控制因素。

对于低可容纳空间背景下湖盆充填过程,Jia等(2019)在研究鄱阳湖信江三角洲朵叶时提出沉积物供给控制是沉积体展布的主要因素,而赣江三角洲物源供给充足,可容纳空间(A)被沉积物占据,A/S比完全受控于沉积物供给。然而,Olariu等(2021)提出地形坡度在低可容纳空间型盆地同样较为重要。以鄱阳湖赣江三角洲为例,三角洲平原区域发育多个朵体,北部水道分叉少,弯曲度较低;而南部则相对较为弯曲,但是两者的面积差异不大(图4)。结合韩志勇等(2010)对赣江三角洲的地形恢复,认为北部地形对应的坡度相对较大,南部坡度相对较小。故认为对于低可容纳空间背景下湖盆地形控制沉积展布样式,沉积物供给量控制三角洲展布范围。总之,对于低可容纳空间型盆地来说,可容纳空间(A)较为有限,故沉积物供给量对于A/S比的影响程度大于地形坡度。

6.2 长周期尺度控制因素

从长周期尺度控制层序发育的因素主要包括构造运动或气候变化等。不同于前述短尺度因素直接控制沉积过程,该类型因素多间接影响沉积过程,即构造运动可以影响地形变化,而气候因素则影响沉积物流态或供给速率。

对于可容纳空间快速增加型湖盆,(1)气候因素:谭程鹏等(2018)和付超等(2019)通过建立岱海周缘三角洲流态和气候之间关系,认为湿润气候导致碎屑流发育,而干旱气候则多发育牵引流沉积。气候通过影响沉积流体类型与供给强度从而控制层序发育模式,例如高角度退积型层序向物源一侧多发育滑塌或垮塌等粗粒沉积体,而低角度前积(或退积)型则总体以牵引流沉积为主。(2)构造因素:其对湖盆充填过程的影响多体现在地形变化上。由于本次研究关注层段发育有限,对于长周期尺度上裂谷盆地发育过程中构造—层序耦合不能较好地体现。参考Gawthorpe等(1997)对于裂谷盆地中层序构造演化的研究,认为在裂陷不同阶段层序样式与沉积类型不同:裂陷早期坡度较陡,物源供给充足,以高角度退积型为主;而后随着坡度的变缓,逐步发育至高角度进积型。

对于低可容纳空间型湖盆,参考前人对于泥炭沼泽富集过程的研究,认为气候因素对沉积过程的控制体现在沉积物通量上。不同于可容纳空间快速增加型盆地,气候因素难以改变流体流态(Cecil,2013;Karamitopoulos et al.,2014)。对 于 构 造 因素,该类型盆地相对稳定,仅在局部发育小型隆升。造成局部地形的变化可以反映在沉积体平面展布样式差异上,即局部较陡区域沉积物发散,不易聚集,形成小型沿岸滩坝或决口沉积;而平缓区域则可以发育大型鸟足状三角洲沉积。

7 结论

通过对岱海湖和鄱阳湖近30年演化过程的对比研究,本次研究提出了陆相湖盆中不同可容纳空间背景下层序—沉积耦合关系,明确了其与滨岸轨迹迁移之间的响应关系。本次研究具体得到如下结论:

1)可容纳空间快速增长型盆地在高位域和海侵域时期,主要发育不规则的河口坝(陡坡区不发育),道坝比值较大(0.8~2.0);在低位域时期坝体多发育为三角形,道坝比值较小(约0.6),同时河道内部斜列沙坝较为发育,河道表现出明显的辫曲过渡样式。层序发育过程中,沉积体平面范围变化不明显,但是含砂率变化较大(从0.6快速降至0.3)。低可容纳空间背景型盆地在高位域时期,主要发育指状沙坝和沿岸沙坝,道坝比值较大(约0.8);在低位进积域时期主要发育菱形坝,道坝比值较小(约0.4)。层序发育过程中,沉积体平面范围具有明显地变化,但是含砂率变化不明显。

2)空间快速增长型盆地剖面结构中可以识别较明显的顶积层、前积层和底积层。结合沉积正演模拟结果,认为其可以发育高角度进积型和高角度退积型2种主要类型。结合层序演化过程提出滨岸线变化经历高角度进积型(低位域)、高角度退积型(湖侵域)、低角度前积型(高位域)3个阶段。低可容纳空间背景型盆地可以识别出顶积层和前积层,难以有效地识别出破折发育位置。结合沉积正演模拟结果,认为其主要发育低角度前积(或退积)型层序样式。结合层序演化过程指出该背景下滨岸线变化经历低角度前积型(低位进积域)、低角度退积型(高位域)2个阶段。

3)空间快速增长型盆地,从短周期角度来说,地形变化作为沉积展布样式和范围主要的控制因素,而物源供给作为次要的控制因素。从长周期角度来说,气候变化可以影响沉积流体类型和供给量大小,构造因素同样起到重要作用。低可容纳空间背景型盆地,从短周期角度来说,地形主要控制沉积展布样式,而沉积展布范围则仅有物源供给控制。从长周期角度来说,气候变化影响供给量大小,构造因素作用不明显。