不同药剂及施药时期对小麦赤霉病的防效

石 磊,李东升,何红梅,蒋正宁,张晓祥*

(1. 东台市黄海原种场有限公司,江苏 东台 224200;2. 江苏里下河地区农业科学研究所,江苏 邗江 225007)

小麦赤霉病(Fusarium head blight,FHB)是由禾谷镰刀菌(Fusarium)引起的真菌病害,广泛发生于世界温暖湿润和半湿润地区,在中国长江中下游冬麦区和东北春麦区常年重发生。近年来,由于秸秆还田、降水增加等原因,赤霉病迅速向黄淮麦区蔓延,已成为中国小麦生产的一大隐患。自2000 年以来,有9 年赤霉病发生面积超330 万hm2,其中,2012 年赤霉病全国大流行,发病面积超过660 万hm2,江苏和安徽2 省普遍严重,黄淮麦区南部地区的重病区域发病率超过50%~70%,重病田甚至绝收[1]。赤霉病不仅造成粮食大幅度减产,由禾谷镰刀菌产生的赤霉毒素还会严重污染食品和饲料,威胁人畜健康。在2008—2009 年度全国11 省份1018 个饲料样品的脱氧雪腐镰刀菌烯醇毒素(DON)检出率达95.8%,超标率达17.7%[2]。虽然小麦品种间的赤霉病抗性存在差异,选育和利用抗性品种也是防治赤霉病的最重要措施之一,但小麦抗赤霉病育种在半个多世纪以来未能取得重大突破,尚未发现对赤霉病完全免疫和高抗的大面积推广品种[3]。因此,在应对赤霉病危害上,适时合理使用化学药剂仍然是防治该病害的一个关键措施。目前,中国大面积使用的防治赤霉病药剂以多菌灵、福美双及其复配剂为主,随着多国对多菌灵、福美双等药剂的限用或禁用,以及赤霉病菌对多菌灵抗药性增加[4-5],防病效果下降[6-7],迫切需要寻找新的可靠的赤霉病防治药剂。为此,本研究收集了市场上常用的7 个不同种类和不同作用机理的杀菌剂,以长江中下游地区主导品种扬麦20 为试验材料,以期筛选防治赤霉病的高效药剂和最佳防治时期,为大面积推广提供试验依据,推进国家减肥减药政策实现绿色发展。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试小麦品种为扬麦20,江苏里下河地区农业科学研究所选育,通过国家审定定名,是长江中下游地区试验对照品种,综合性状优异,中感赤霉病,是该地区主导品种。

1.2 试验设计

试验在江苏省东台市黄海原种场内进行,试验地前茬为水稻,药剂对比试验于2020 年11 月17 日播种,施药期对比试验于2020 年11 月25 日播种,基本苗分别为 225 万·hm-2、300 万·hm-2,试验采用小区试验方法,每处理区面积30 m2,每处理重复2 次,随机区组排列,试验地土壤为砂壤土、pH 值7.5,土壤肥力均匀、排灌方便,肥水管理与大田生产一致,田间小麦长势平衡。

1.2.1 不同药剂对小麦赤霉病防治效果试验

供试药剂7 个,处理T1:25%氰烯菌酯悬浮剂(江苏省农药研究所股份有限公司, 登记证:PD20121670);处理T2:30%戊唑·多菌灵可湿性粉剂(江苏剑牌农药化工有限公司,登记证:PD20121939);处理T3:43%戊唑醇可湿性粉剂(南京南农农药科技发展有限公司,登记证:PD20150300);处理 T4:50%多酮可湿性粉剂(盐城利民农化有限公司,登记证:PD20040343);处理T5:30%戊唑·福美双可湿性粉剂(南京南农农药科技发展有限公司,登记证:PD20121710);处理T6:42%咪鲜·甲硫灵可湿性粉剂(江苏省绿盾植保农药实验有限公司,登记证:LS20090242);处理T7:25%咪鲜胺悬浮剂(上海艾科生物药业有限公司);处理T8(CK):清水对照。不同药剂的用量列于表1,施药时期为扬麦20 生育期处于扬花初期(扬花比例为15%,4 月16 日),用药量为厂家推荐剂量。药后第2 d 喷施赤霉菌孢子液(浓度105个·kg-1)300 kg·hm-2(江苏里下河地区农业科学研究所提供)。

表1 供试药剂试验设计

1.2.2 不同施药时期防效试验

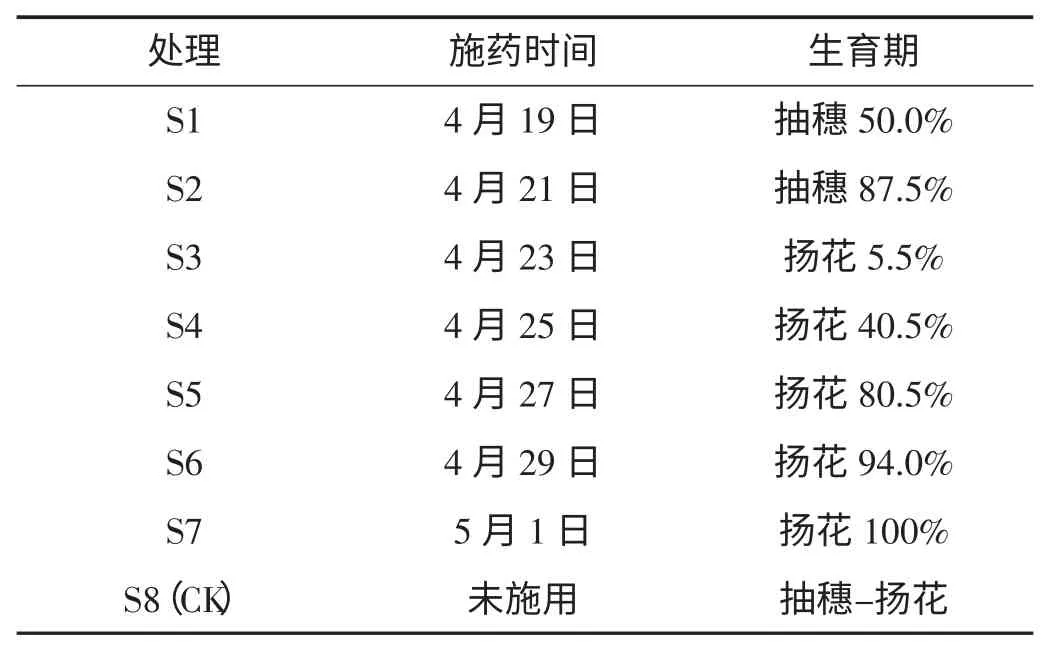

试验设8 个处理,于抽穗期(4 月19 日)喷施赤霉菌孢子液(浓度105个·kg-1)300 kg·hm-(2江苏里下河地区农业科学研究所提供),在小麦抽穗50%时开始施药,每隔2 d 为1 个施药处理(表2),每次记载小麦生育期。用药种类为50%多酮可湿性粉剂,剂量为1350 g·hm-2。施药器械为英达电动喷雾器3WBD-20型,工作压力为 0.15~0.40 Pa,喷药液 450 kg·hm-2,喷雾均匀,试验期间未使用其它杀菌剂。

表2 不同施药时期试验设计

1.3 调查内容和方法

在用药后25 d 的赤霉病病情稳定期,调查防治效果。每小区取3 点,每点100 穗,调查发病穗、未发病穗和病穗严重度,计算病穗率、病情指数和防效。在小麦收获期,实收产量并校正至标准水分。

小麦赤霉病分级标准:0 级,无病;l 级,病粒数占全部穗粒数的1/4 以下;2 级,病粒数占全部穗粒数的1/4~l/2;3 级,病粒数占全部穗粒数的 1/2~3/4;4 级,病粒数占全部穗粒数的3/4 以上。

病情指数=[∑(各级病穗数×相对级数值)/(调查总穗数×4)]×100

病穗率防效(%)=[(对照组病穗率-处理组病穗率)/对照组病穗率]×100

病指防效(%)=[(对照组病情指数-处理组病情指数)/对照组病情指数]×100

1.4 数据分析方法

数据采用DPS 软件进行统计分析和显著性测定[8]。

2 结果与分析

2.1 不同药剂对小麦赤霉病的防效及产量的影响

2.1.1 不同药剂对小麦赤霉病的防效

从表3 可见,第1 次用药后,不同处理的赤霉病病穗率为4.31%~15.46%,施用不同药剂处理对扬麦20 的赤霉病防治效果差异达显著水平。25%氰烯菌酯悬浮剂(T1)对该品种的赤霉病防治效果最佳,病穗率和病情指数均最低,分别为4.31%和1.21;病穗率防效和病指防效均最高,分别达72.16%和73.29%。其次是30%戊唑·多菌灵可湿性粉剂(T2)的赤霉病病穗率为4.96%,病穗率防效和病指防效分别为67.92%和70.64%。43%戊唑醇可湿性粉剂(T3)和50%多酮可湿性粉剂(T4)处理的病穗率有所上升,赤霉病防效相比T1 和T2 略差。42%咪鲜·甲硫灵可湿性粉剂(T5)和30%戊唑醇·福美双可湿性粉剂(T6)的病穗率防效和病指防效均表现较差,略高于50%。施用25%咪酰胺悬浮剂(T7)处理的病穗率接近10%,病穗率防效和病指防效仅为38.05%和37.96%,对小麦赤霉病防治效果较弱。

表3 不同处理防治小麦赤霉病的效果

2.1.2 不同药剂防治对小麦产量的影响

因为扬麦20 对赤霉病抗性为中感,试验喷施了病菌,增加发病诱因,防治效果对产量有较大影响。其中,25%氰烯菌酯悬浮剂(T1)和30%戊唑·多菌灵可湿性粉剂(T2)对该品种的赤霉病防治效果最佳,与CK 相比增产效果最大,增产幅度分别达13.89%、11.82%。43%戊唑醇可湿性粉剂(T3)和50%多酮可湿性粉剂(T4)防治效果较好,增产幅度分别达9.02%、9.55%。42%咪鲜·甲硫灵可湿性粉剂(T5)和30%戊唑醇·福美双可湿性粉剂(T6)防治效果一般,增产效果相应也较小。25%咪鲜胺悬浮剂(T7)对小麦赤霉病防治效果较弱,增产效果较差。

2.2 不同时期施药对小麦赤霉病的防治效果

2.2.1 不同时期施药对小麦赤霉病的防效

从不同时期施药对小麦赤霉病防治效果(表4)分析,在只施用1 次50%多酮可湿性粉剂(剂量为1350 g·hm-2)的情况下,扬花 40.5%时期(S4)施用对扬麦20 赤霉病防治效果最佳,病穗率和病指分别为9.46%和2.73,病穗率防效和病指防效最高,分别为77.73%、81.20%;其次是扬花 5.5%时期(S3)的病穗率防效和病指防效也均达70%以上。抽穗87.5%时期(S2)用药的病穗率低于20%,优于抽穗50.0%(S1)、扬花 80.5%(S5)、扬花 94.0%(S6);扬花末期(S7)时施用药剂,病穗率达32.50%,病穗率防效和病指防效大幅度下降至23.45%和32.88%,但仍优于不防治对照处理(S8)。试验表明,扬麦20 赤霉病的药剂防治最佳时期是扬花初期(扬花<40.5%)。抽穗初期和扬花后期的病穗率防效和病指防效相对较差,而花后对小麦赤霉病防治基本无效。

表4 不同施药时期对小麦赤霉病防治效果

2.2.2 不同时期施药对产量的影响

小麦赤霉病不同时期施药对防治效果有较大影响,从而导致不同施药时期产量也有较大差异。其中扬花5.5%时期(S3)和扬花40.5%时期(S4)施用药剂对扬麦20 赤霉病防治效果最佳,与S8(CK)相比增产效果最大,增产分别达11.68%、12.02%;其次是抽穗87.5%时期(S2)防治效果较好,增产达10.41%;抽穗50.0%(S1)、扬花 80.5%(S5)、扬花 94.0%(S6)、扬花末期(S7)防效大幅度下降,因此增产效果也较差,增产幅度也相应减少至3.09%~6.75%,但仍优于不防治对照处理(S8)。

3 讨论

近年来,江苏省小麦赤霉病发生呈逐年加重趋势,主要由于耕作制度的改变,大力推广秸秆还田,然而技术和机械水平不到位,大量秸秆滞留在土壤表面,为赤霉病菌子囊壳的形成和发育提供了十分有利的场所,极大地增加了病菌的初侵染源菌量。同时,长江下游地区多为麦稻轮作的种植区,也为赤霉病菌提供了丰富的侵染寄主和生存基质。此外,由于生产上长期使用多菌灵防治小麦赤霉病,病原菌在局部地区出现抗药性问题,导致药剂防治效果明显下降,也加重了小麦赤霉病的发生[8]。

本试验研究发现,在小麦扬花初期用不同药剂喷施1 次后,不同处理的扬麦20 赤霉病病穗率为4.31%~15.46%,赤霉病防治效果差异达显著水平;25%氰烯菌酯、30%戊唑·多菌灵、50%多酮对小麦赤霉病的防效相对较好,病指防效均在70%以上,而且比未施用任何药剂防治的对照处理增产10%左右;其中,施用 25%氰烯菌酯(2250 mL·hm-2)处理的病穗率和病情指数均最低,表现对赤霉病的病穗率和病指防效均最佳,较对照增产13.89%,在生产上推广应用价值较高。分析原因,可能是氰烯菌酯作为一种肌球蛋白抑制剂,具有极高的专化性,对镰刀菌类引起的植物病害具有良好的防治效果[9-10],有研究认为在室内和田间试验发现氰烯菌酯对赤霉病均有很好的防效[11-12],与本试验结果一致。氰烯菌酯对禾谷镰孢菌的多菌灵敏感型菌株和抗药型菌株具有极强的抑制作用,该药剂在发生多菌灵抗药性的地区推广应用,可以减少赤霉病的发生[13]。试验研究同时发现,30%戊唑·多菌灵、43%戊唑醇、50%多酮药剂的处理对小麦赤霉病仍保持较好的防治效果,赤霉病病穗率不到6%。然而,25%咪鲜胺药剂单独施用的防效较差,赤霉病病穗率接近10%,防效不到40%,因此在生产上如仅喷施一次防治应慎用该药剂。由于本研究设置施药处理均为一次性防治试验,不同药剂的赤霉病防治效果均未达80%,但在国家实施减肥减药政策中优化防治措施仍是一项较好的选择。若继续追求防治效果和减少产量损失,仍需进一步在加大赤霉病压力下开展二次施药试验研究。

本研究结果表明,不同时期用药试验因播种期比不同药剂对比试验迟7 d,小麦扬花期推迟,遇到的雨水更多,其病穗率及病指数均有所提高。相同比较条件下不同时期喷施50%多酮药剂试验,第1 次用药后,以小麦扬花初期(40%左右)时施药防控效果最佳,病穗率防效和病指防效在80%左右;提前或延后用药,防治效果大幅下降。抽穗后期和扬花后期的防效明显优于抽穗初期,这与成晓松等[14]和贲秀兰[15]的研究结果一致。因此,小麦扬花初期是赤霉病药剂防治最佳时期,进一步验证了生产上的“见花就打”,如遇阴雨天气,可适当提前到齐穗期,并增加防治次数。