长桑君脉法之“脉息术”的临床应用

杨 峥,路 玫,李树森,陈 梅,钱月慧,赵 凯,4*

(1.宁夏医科大学,宁夏 银川 750000;2.河南中医药大学,河南 郑州 450018;3.大连中山华昌诊所,辽宁 大连 116001;4.宁夏医科大学总医院,宁夏 银川 750003)

长桑君脉法是传承发扬中古圣贤长桑君(扁鹊的老师)的脉法[1]。在此基础上形成的“李氏长桑君脉法”的体系包括:脉滚动、动脉、浊脉、见骨脉、寸上脉、紧脉、微脉、短脉、虚脉、八大脉等十大脉法体系以及脉息术等独具特色的脉诊方法。

脉息是以人体的脉搏与呼吸的频率为基本依据的。中医认为,“息”指呼吸(一呼一吸为一息)与“气”有关,“脉”为血之府与血相关。脉息术所言的平人、少气、脉躁,可以说就是人体气、血动态之外候,而气血是人体生命活动的物质基础。“脉”即脉搏,指患者每分钟的脉搏次数;“息”即气息,一呼一吸为一息,指的是患者每分钟的呼吸频率;每分钟的脉搏数与呼吸数之间的比值称为“脉息比”,而运用脉息比指导临床诊断和治疗的方法称为“脉息术”。元代《丹溪心法》述:“欲知其内者,当关乎外,欲诊于外者,斯已知其内,盖有诸内者必行诸外。”[2]喻指,脉息比可以客观地反映人体的身体状态。

李树森先生是晚清御赐中医、民国时期吉林市名医李五先生的传人。李树森先生首次公开了家传的古脉法,笔者有幸学习长桑君脉法且在临床应用中验证了脉法的可行性与可用性,现将脉法理论运用于临床,并指导临床用药[3]。

1 长桑君脉法理论及方法概述

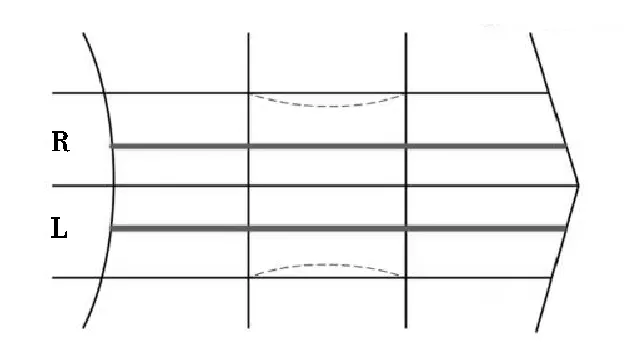

1.1 脉图画法:脉诊图:内侧(靠近中间)是尺侧,外侧(靠近边缘)是桡侧

以三横线构成的空间,上部为右手脉道,下部为左手脉道;中间线表示双手桡侧腕屈肌腱;弧线在左为寸与寸上分界线,为远心端;折线在右为尺与尺下分界线,为近心端;二竖线把脉到分为三部分,形成寸、关、尺;脉诊记录图寸关尺的比例一般为9∶10∶10。见图1。

图1 脉诊记录图

1.2 “脉中线”定义

以桡骨茎突内缘切迹(内侧缘)至桡侧腕屈肌腱桡侧缘的直线之中点为标志,定出的是脉道中线,即“脉中线”(代表平脉,标准中线,不用画出)。但是,任何人的“脉中线”都会偏离脉道中线,所以画出的这条偏离脉道中线的线就是“脉中线”。见图2。

图2 “脉中线”定义(红线)

1.2.1 判断阳经寒热 脉中线向内平移,提示该阳经有寒;脉中线向外平移,提示该阳经有热。阳经均属于腑经,因此,脉中线的内移或外移均提示六腑寒或六腑热。

1.2.2 判断八脉为病 “任脉为病”:左手脉中线整体向外平移,“男子内结七疝,女子带下瘕聚”“督脉为病”:右手脉中线整体向外平移,“脊强反折”。

1.2.3 判断新病、久病 脉中线呈现弯弯曲曲(脉滚动),是随着年龄增长或者患病时间较长而形成的经脉在脉道上的扭曲改变。正如黄河九曲十八弯是经年形成的一样。亦如长桑君脉法歌诀所言:“千年黄河易改道,百岁太渊左右滚。”

2 常见症状及风险预警

2.1 常见症状

“少气”主要因人体阳气不足(主要是胃气)——功能动力的不足,即“少气”之人多呈虚性、寒性状态。大多易疲劳,运动时身体缺乏耐力,或有不明原因的大便稀薄、腹泻,过敏体质较为多见。相对来说畏寒喜热。

“脉躁”主要因为阴液亏虚(精血),阴不制阳,阳盛于外——阴质的不足,即“脉躁”之人多呈实性、热性状态。多见气盛而易烦热,手足易热喜外露,五心烦热、运动后会出现胸闷,心慌等症状。相对来说畏热喜凉。

2.2 风险预警

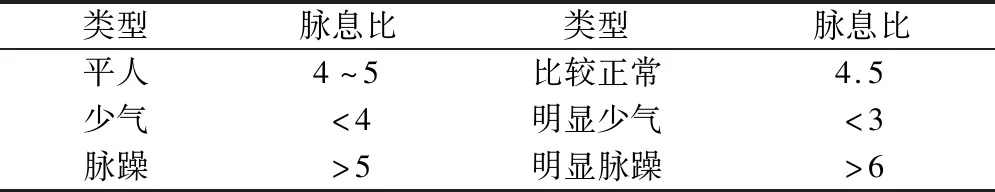

据《素问·平人气象论》篇十八云:“人一呼脉四动以上曰死,脉绝不至曰死,……平人之常气也,人无胃气曰逆,逆者死。”[4]倘若脉息(即人一呼一吸脉博跳动)“8”以上,心跳如奔马律,是气精衰竭的危险预兆;倘若脉息比值接近“1”,脉气断绝而不至,是胃气衰败的征象,也是危重之象;脉来忽快忽慢,为气血已乱,也是危重之象。即指:凡是检测脉息比多次低于“3”,或者多次大于“6”者,建议做一次详细的体检,提示可能有器质性疾病,比如冠心病、高血脂、高血压、痛风、中风光兆、慢阻肺、肿瘤等,及早发现,尽快治疗。如年轻人如果明显“少气”,要注意排除心肺疾病;若老年高血压病明显“脉躁”者,要重视预防脑血管意外的发生;肿瘤的发生、发展期,也多是“脉躁”。见表1。

表1 脉息比将人体状态分为三个类型

《素问·平人气象论》篇云:“人一呼脉再动,一吸脉亦再动,呼吸定息脉五动,闰以太息,命曰平人;人一呼脉一动,一吸脉一动,曰少气;人一呼脉三动,一吸脉三动,而躁;尺热曰病温,尺不热脉滑曰病风,脉涩曰痹。”[2]故根据脉息比分为:平人、少气、脉躁,内经也表示了脉息不等于心跳的快慢,人体的气血运行是肺通过“呼吸”推动的,而不是心跳。金元时代著名医家李东垣在其《脾胃论》中指出:“内伤脾胃,百病由生”以及“胃为水谷之海,气血生化之源”[5],《慎斋遗书》又言:“脾胃一伤,四脏皆无生气”[6]。即无论是肺的主气司呼吸、肝的疏泄还是心主血脉功能均依赖于胃气,故正气源于胃气。而“少气”“脉躁”的根源都是源于胃气的太过与不及。

脉息比是一个在定量趋间不断变化的数据,体现的是患者刻下呼吸与脉动的动态关系,在一定程度上反映出患者刻下或者长期的寒热虚实状态。并且直接可以用于指导医生确定治疗思路和方法。因此,脉息术既是反映人体健康状况的晴雨表,疾病预报的“气象站”,又是临床诊疗的方向标。

3 临床病案

案1:徐某,女,66岁,2021年3月8日初诊。主诉:因头晕头痛1月,近1周加重。自述有高血压病史,测得血压165/105 mmHg,伴左侧的偏头痛,且有头重脚轻感,口干口苦,急躁易怒,纳差,眠一般,且大便干。望诊:形体偏胖,舌暗红,苔薄白。切脉:脉弦滑。脉息比为5.3,脉诊图示:双关位的脉中线外移,且左关位脉动明显即为“抓独”,辨证:胆热肝寒,胃燥脾湿。西医诊断为:高血压;中医诊断为:眩晕病。治疗中药以大柴胡汤加减化裁治疗。7剂,水煎服,日1剂。针灸取穴为:泻二间、支沟、补鱼际等,1周3次。取穴原则:清泄阳明,和解少阳,温经散寒。针药并用3天后症状缓解明显,7天后患者述未见不适。脉息比变为4.6,血压较前也恢复平稳。嘱患者平日清淡饮食,适量运动。

按:人体阳气受气于四味,散于胸中随肺气吐纳而行卫气。若肺寒则太阴不开肺气不降,阳明燥则邪热郁上,脏腑不受气则脉燥。故脉躁的总体病机为气盛,气血未并。阳气受气于上焦,脉躁时阴不能敛阳,阴不为之守则阳气自上而下,浮越在外,故气盛而热烦,四肢躁动不安。《素问·调经论》曰:“病在气,调之卫”[7],治疗宜和解二阳,故中药以大柴胡汤方加减为首选。方中君药柴胡,疏散少阳居于半表之邪,伍君药黄芩,和解二阳。臣药大黄通腑泻热,祛瘀利胆,枳实破气消积,二药合用,内泻热结,通腑利气。佐药芍药助柴胡,黄芩清泄肝胃之热,合大黄、枳实缓急止痛,以缓心下实痛。半夏伍生姜,行和胃降逆止呕之力。生姜、大枣调和诸药。综观全方,和解之中兼泻阳明,表里皆治,使少阳得解,热结得下,则内外诸证自除。也可,以白虎汤解阳明急证为次选,倘若大便秘结较甚者,可用承气汤类方加减化裁。选穴分析:二间:手阳明大肠经穴,五输为荥,五行为水,水火相克,故泻二间,可清阳明之热邪。鱼际:手太阴肺经穴,五输为荥,五行为火。补鱼际,可散寒行荥温经。支沟:手少阳三焦经穴,通便要穴之一,具有泻三焦,疏少阳之功。三穴合用,温经泄热,通腑利胆。

案2:李某,男,48岁,2021年4月18日初诊。主诉:患者述胃痛胃胀1月,加重2天且近日感冒,遇冷后胃痛甚,打嗝,无恶心呕吐,鼻塞,肌痛,平日感乏力,汗多,眠一般,纳可,大便不成形,日1次。望诊:体型较瘦,舌淡红苔薄白边有齿痕。切脉:脉细略弦。脉息比为3.7,脉诊图示:右关位、右尺位脉中线内移,辨证:中焦虚寒,肝胃不和。西医诊断为:慢性胃炎。中医诊断为:胃痛病。治疗中药以黄芪建中汤合参苏饮加减化裁7剂,针灸取穴为:补足三里、气海、太渊等,也可行灸法,针灸一周3次,取穴原则:补益脾胃、调和营卫为主,兼以宣肺解表。针药并用一周后胃胀缓解,感冒也已痊愈。脉息比测得4.1。

按:《黄帝内经》云:“脾气虚则四肢不用,五脏不安”[8],《杂病源流犀烛·脾病源流》曰:“脾胃气充,四脏皆赖煦育;脾气绝,四脏不能自生”[9]。即指“少气”主要提示人体的“胃气”不足。因此治疗“少气”的关键是“建中”,治疗宜温中补虚,调和营卫,复建中气。故中药以建中汤类加减为首选,方中饴糖,甘温补虚,借饴糖稼穑作甘之质,大补脾液。脾液足则中土重建,大络流通,而里急腹痛可缓。伍芍药之苦降之性,引诸药深入太阴之地以缓诸痛,又合桂枝之力,载诸药由内达外,以振奋营卫之衰,营卫强,则能运输水谷,充养百骸,诸证自解。黄芪益气甘温之品,合用增强其益气建中之功,使阳生阴长诸虚不足之证自除,故疾病向愈矣。穴位分析:足三里:足阳明胃经穴五输为合,五行为土,又乃六腑下合穴之一的“胃合”,行补法,可有益气血健脾胃之功。气海:任脉经穴,与关元穴同称为“下丹田”,均有调补气机之功,此穴更侧重补益中焦脾胃气机。太渊:手太阴肺经穴,此穴为肺经之“原穴”,又是八会穴中之“脉会”,补肺,调气,宣畅气机之功。三穴合用,补脾益气,宣肺调气,和营卫。

注:平人亦有病症者,脉息比的理想值是4.5,接近5近于脉躁者,接近4近于少气者。所谓“平人”不等同于“阴平阳秘”的理想健康状态。也就是说,脉息术中的“平人”并不代表身体没有病症,大多数“平人”即使身体不适,也是在易治、宜调的范围。临床根据脉息术及脉诊图审证求因,随法立方,辨病辨证,多效如桴鼓,药到病除。

4 结语

《黄帝内经》所言:“上工治未病,不治已病,此之谓也。”[10]因此,脉息的变化可以预知身体已发生或未发生疾病,而可根据脉息比及脉诊图来指导临床,使之趋于正常范围,从而达到预防疾病的发生、发展,故脉息术的临床应用也体现了中医“治未病”的思想。仲景亦云:“阴阳相得,其气乃行,和气之方,必通阴阳。”[11]中医气机的运行是要以阴阳和合为基本前提,通过运用长桑君脉法,可精准辨别阴阳失和,再以针药补虚泻实,生克制化,乃令气和。

脉息术,大道至简,价值千金,指导临床,效若桴鼓,开创了脉象数字化之先河;脉诊图,形象客观,信息全面,明确诊断,开创了脉象图示化之先河。长桑君脉法源于经典,立足经典,正是中医药传承与发展之守正创新之典范。

——书写要点(三)