基于产业关联的碳减排绿色科技发展路径研究

——以广东省为例

洪娜眉,黄 何,李金惠,唐 强

(1.澳门科技大学可持续发展研究所,澳门 999078;2.广东金融学院,广东广州 510521;3.广东省技术经济研究发展中心,广东广州 510070)

自2006 年以来,我国因经济发展而消耗能源产生的CO2排放量已超越美国,成为全球第一[1],实现碳达峰碳中和“3060”目标任务艰巨,亟须绿色低碳可持续的经济发展模式支撑。产业是经济发展的关键所在,科技创新是实现绿色低碳与经济发展共赢的关键支撑,因此要深入研究绿色低碳可持续的经济发展模式,加强产业碳减排的科技创新路径研究。但是,碳排放是一个经折算后统计的概念,碳排放量的准确性一直是学术界争论的焦点[2]。早期有研究将国民经济总体划分为农业、工业、建筑业、交通邮政业、批发餐饮业及其他第三产业等六类,分析各产业能源消耗及对碳排放的贡献[3],但这种做法忽略了产业关联产生的碳排放转移问题,并未从整个经济系统内部关联考虑碳排放和经济发展之间的关系。目前研究产业关联碳减排的科技创新路径存在两大阻碍:一是对产业碳排放的总量和特征等不清楚,无法分析产业碳减排的总体路径;二是在现代经济发展过程中产业关联紧密,但对产业关联产生的碳转移机制不清晰,提出的碳减排路径不够科学。因此,本研究从产业关联的视角测算产业部门碳排放总量,以厘清上下游产业部门间碳排放传导路径,探究碳排放重点行业的绿色科技发展路径,为有关部门制定绿色低碳发展政策和方案提供参考。

1 文献综述

目前,围绕产业关联的碳减排绿色科技发展路径研究主要包括各行业的碳排放测算、产业关联与碳排放之间的关系以及单一行业的碳减排路径等方面。

围绕各行业的碳排放测算方面,主要有3 种方法:直接排放核算法、基于完全需求系数测算法以及基于完全消耗系数测算法[4]。仅以各产业能源消耗数据测算直接碳排放量而不考虑因产业相互依赖而产生的碳转移量不能准确确定各产业应承担的碳排放责任[5],因此,从产业碳转移、隐含碳排放等产业关联角度的碳排放测算方法得到广泛使用。如,彭水军等[6]利用世界投入产出表测算我国生产侧和消费侧的碳排放量;廖双红等[7]通过构建产业转移模型,得出13 个污染产业的区域间产业转移、碳转移及转移量;赵小曼等[5]利用投入产出模型和社会网络分析方法研究我国产业部门碳排放的关联及传导网络结构特征;钱明霞[8]利用投入产出数据测算我国11 个产业的碳排放和关联性,并利用碳排放平均传播长度识别产业碳排放的波及链;韩梦瑶等[9]结合各行业/部门上下游关联,通过构建高能耗行业上下游部门的隐含碳关联网络,测算高耗能行业上下游部门间的隐含碳转移效率。

关于产业关联与碳排放之间的关系,由于产业之间的相互依赖,碳排放存在着传导网络结构复杂的产业关联及转移特征[5]。张同斌等[10]、宋金昭等[11]、Lenzen[12]的研究均表明,伴随着中间品的流动,碳排放在行业间发生转移,且多数产业的直接碳排放强度小于引致碳排放强度,产业部门间的碳转移或隐含碳是产业部门碳排放的主要组成部分。物流业的碳排放除自身消耗能源产生的直接碳排放外,还包括使用来自其他产业的中间品而形成的间接碳排放[13]。国内相当数量的工业部门碳排放是跟随产业链和中间产品使用而转移到其他部门,并非用于满足工业部门本身的最终需求[14]。制造业的中心性特征使行业之间的产业关联和碳排放联系增强,最终使得制造业碳排放总量上升[10]。在产业关联对碳排放的影响效应方面,原嫄等[15]认为产业的多样化发展和关联度的提升使得区域经济发展过程中的碳排放呈现倒“U”型的演化特征。

关于单一行业的碳减排路径,韩丽萍等[13]认为物流业推进低碳物流、绿色物流的路径包括加强自我创新能力,减少对高污染技术、高碳性中间投入产品的依赖,从经济大循环的角度提高对产业部门间碳排放关联的重视度,加强对高耗能关联产业的治理力度;王靖添等[16]认为加快实用交通运输碳减排技术应用、优化交通运输结构是我国交通运输业的主要减排措施;罗智星等[17]认为建筑业的碳减排应从建筑结构合理化、轻量化及增加再生建材的使用量三方面着手;赵文会等[18]认为合理的碳排放限额对电力供应链的碳排放量有降低作用。

此外,假设抽取法(hypothetical extraction method,HEM)是以投入产出模型为基础,假设将某部门从经济系统中抽离出来,从而分析抽离前后该产业对经济系统造成的影响[19]。此方法最初用于研究产业部门对经济部门的影响,后来扩展到环境资源领域,在关联效应研究中应用广泛。传统的HEM通过测算前项关联、后项关联及总关联分析部门间的关联效应,但未能分解各产业内部的关联效应[20]。Duarte 等[21]改进了传统的假设抽取法,将部门用水关联效应分解为内部效应、复合效应、净前项关联效应和净后相关联效应,使得产业部门间的用水关联能够通过数量而非系数表示。

在上述研究的基础上,本研究以广东省为例,引入假设抽取法测算隐含在产业部门间的碳排放关联,分析产业碳排放的总体特征以及因产业关联产生的碳转移量特征和碳转移路径。

2 数据来源与方法

2.1 数据来源

因地区投入产出表每5 年更新一次,故本研究基于最新的2017 年广东省投入产出表(42 部门)和各行业能源消耗量数据展开分析,数据来源于广东省统计局和2018 年《广东统计年鉴》。根据能源消耗的行业分类及各行业特点,结合“国民经济行业分类”(GB/T 4754—2017),借鉴钱明霞等[8]的做法,将投入产出表的行业分类合并为11 个部门(见表1)。

表1 行业部门分类

2.2 研究方法

2.2.1 产业群的碳排放计算

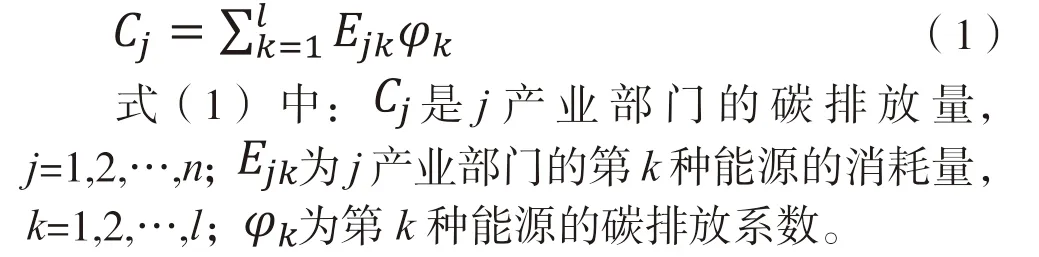

基于国标《综合能耗计算通则》(GB/T2589)与《省级温室气体清单编制指南》的碳排放系数计算碳排放量。计算公式为:

囿于省级层面分行业分能源种类的能源消耗量数据不可得,在假定各种能源的碳排放系数统一的情况下,各产业群的碳排放量跟能源消耗量一致,因此各产业部门的碳排放强度可用各产业部门的能源消耗强度表示。公式如下:

式(2)中:qj为j 产业部门的能源消耗强度(碳排放强度);Ej表示j 产业部门能源消费总量;xj表示j 产业部门总产出。

经济系统中j 产业部门的完全能源消耗量(碳排放总量)则可表示为:

式(3)中:Wj为j 产业部门的完全能源消耗量;qi为各产业部门的能源消耗强度;αij为完全需求系数,表明j 产业部门每增加一单位最终能源使用量时,需要经济系统i 产业部门消耗的能源数量;yj为j 产业部门最终能源使用量。

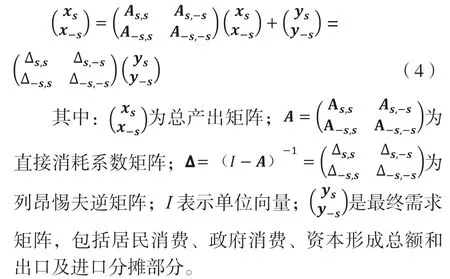

2.2.2 改进的假设抽取法

借鉴Duarte 等[21]的研究,将产业部门的能源消耗(碳排放)关联分解为如下4 个独立因子:

(1)内部效应(IE),指该产业部门在生产过程中不与外界联系所消费的能源量,即本产业部门内部消费自身生产资料的能源消费量。公式如下:

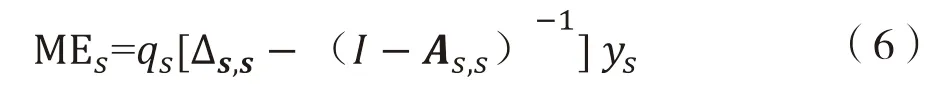

(2)复合效应(ME),指其他部门购买该产业部门产品作为中间投入产品,之后其他部门产品又成为该产业部门的中间投入品所消费的能源。公式如下:

(3)净后项关联(NBL),指该产业部门在生产最终需求品时所使用的其他部门产品作为中间投入品所消费的能源,反映该部门能源净输入。公式如下:

(4)净前项关联(NFL),指其他部门购买该产业部门的产品且不会返回该产业部门所消费的能源,反映该部门能源净输出。公式如下:

3 结果与讨论

3.1 广东省能源消耗特征分析

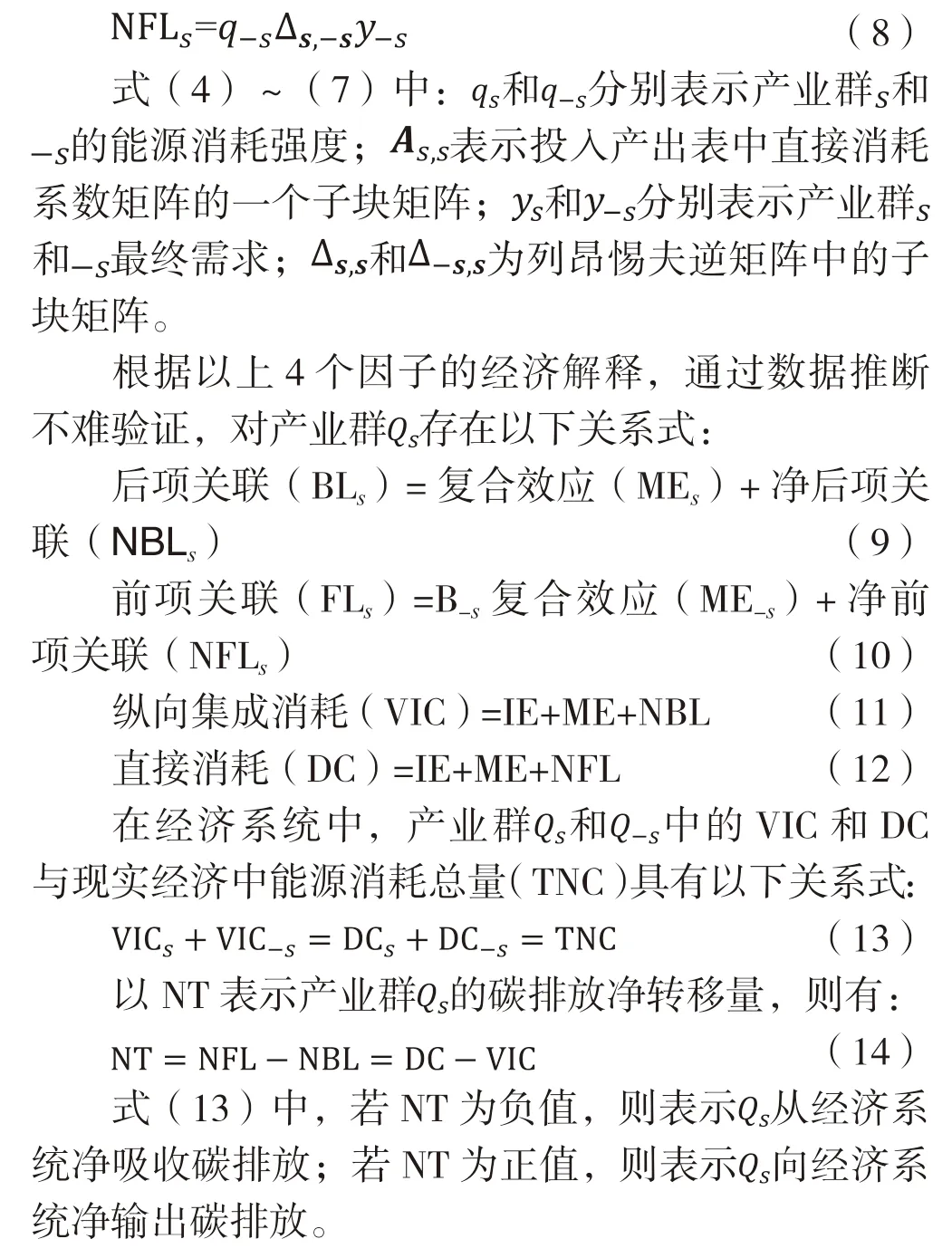

如图1 所示,炼焦化工金属产品制造业的能源消耗量最大,按标准煤达9 822.59 万 t,占全行业能源消耗量的31.99%;其次是其他服务业和交通运输、仓储和邮政业,能源消耗量按标准煤分别是5 291.06万 t 和3 607.82 万 t,占全行业能源消费量分别为17.23%和11.75%,能源消耗量总计占整个系统能源消耗量的50%以上,是主要的直接能源消耗和碳排放量最大的3 个部门。单位产值的碳排放量最大的3 个产业部门分别是交通运输、仓储和邮政业,电力燃气及水的生产供应业,以及炼焦化工金属产品制造业,万元产值的能源消耗量按标准煤分别是0.39、0.29、0.26 t,直接导致广东省能源消耗量攀升,因此应重点关注这三大产业的绿色技术发展以实现直接碳减排量。其他行业的万元产值能源消耗量均低于全行业能源消耗平均强度(按标准煤为0.12 t)。

图1 2017 年广东省行业部门能源消费量和消耗强度

3.2 广东省能源转移特征分析

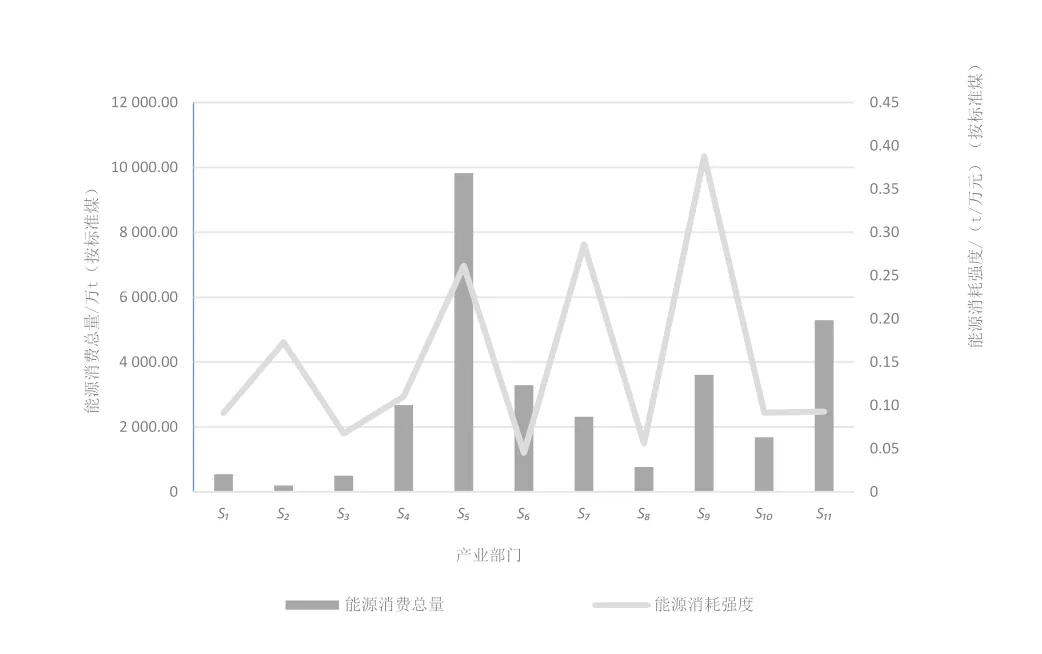

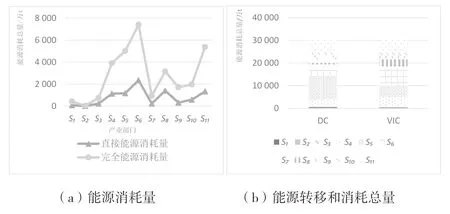

完全能源消耗是当一个单位最终需求变化所引起的经济系统各部门直接和间接的能源消耗量,从图2(a)可知,部分产业部门的实际能源消耗量高的原因是生产最终使用产品需要消耗大量的能源,如机械设备制造业、炼焦化工金属产品制造业及其他服务业。直接能源消耗部分反映了伴随产业部门间的产品使用而产生的能源转移,图2(b)反映各产业部门能源转移消耗量和实际消耗量之间存在差距,此差距正好是能源在产业部门之间的转移量,且各产业部门的VIC 与DC 相等。

图2 广东省行业部门能源转移特征分析

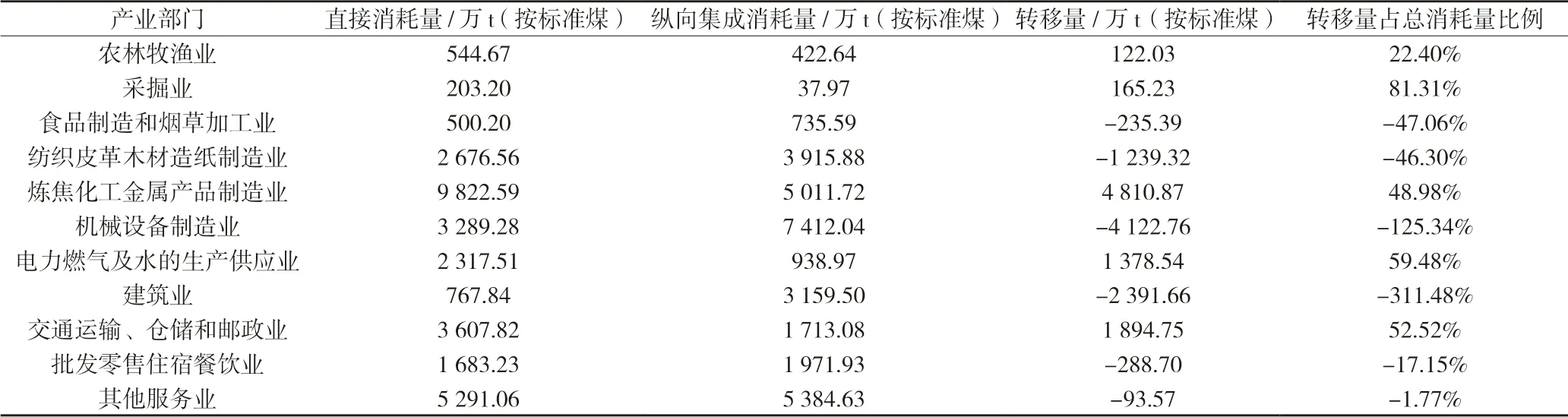

如表2 所示,产生碳输出的部门包括:农林牧渔业,采掘业,炼焦化工金属产品制造业,电力燃气及水的生产供应业,交通运输、仓储和邮政业;吸收其他产业碳输出的部门包括:食品制造和烟草加工业,纺织皮革木材造纸制造业,机械设备制造业,建筑业,批发零售住宿餐饮业,其他服务业。其中,碳输出绝对量最大的是炼焦化工金属产品制造业,转移输出能源消耗量按标准煤为4 810.87 万t,转移量占到实际能源消耗量的48.98%,说明该部门有近一半的能源消耗通过提供中间使用产品而转移到其他部门,另外一半能源消耗才是为炼焦化工金属产品而产生的;交通运输、仓储和邮政业的碳输出绝对量也较大,按标准煤达1 894.75 万t;转移输出能源消耗量占比最高的是采掘业,占实际能源消耗量的81.31%,即该部门用于自身生产最终产品的能源消耗还不到20%。综上,以上3 个部门在生产中的实际能源消耗,很大一部分是为其他部门生产中间使用品而必须消耗的,因此通过减产的方式降低这3 个部门的碳排放将影响其他部门经济发展,故更应通过绿色技术实现碳减排。

表2 广东省产业部门能源转移情况

碳吸收绝对量最大的是机械设备制造业,吸收其他产业部门能源消耗量按标准煤为4 122.76 万t,吸收量占其实际能源消耗量的125.34%,说明机械设备制造业实际消耗的能源总量不多,但由于在生产过程中大量使用其他产业部门为其提供的中间使用品导致所吸收的能源消耗量大,甚至超过其自身实际消耗量。建筑业为吸收其他产业部门能源消耗量占比最大的部门,达311.48%。进一步分析发现,与上述两个产业关联最大的产业部门分别为机械设备制造业本身和炼焦化工金属产品制造业,因此为了实现碳减排,除了优化产业结构,还要将为以上两个产业输入碳排放最多的产业部门作为碳减排的重点进行分析。

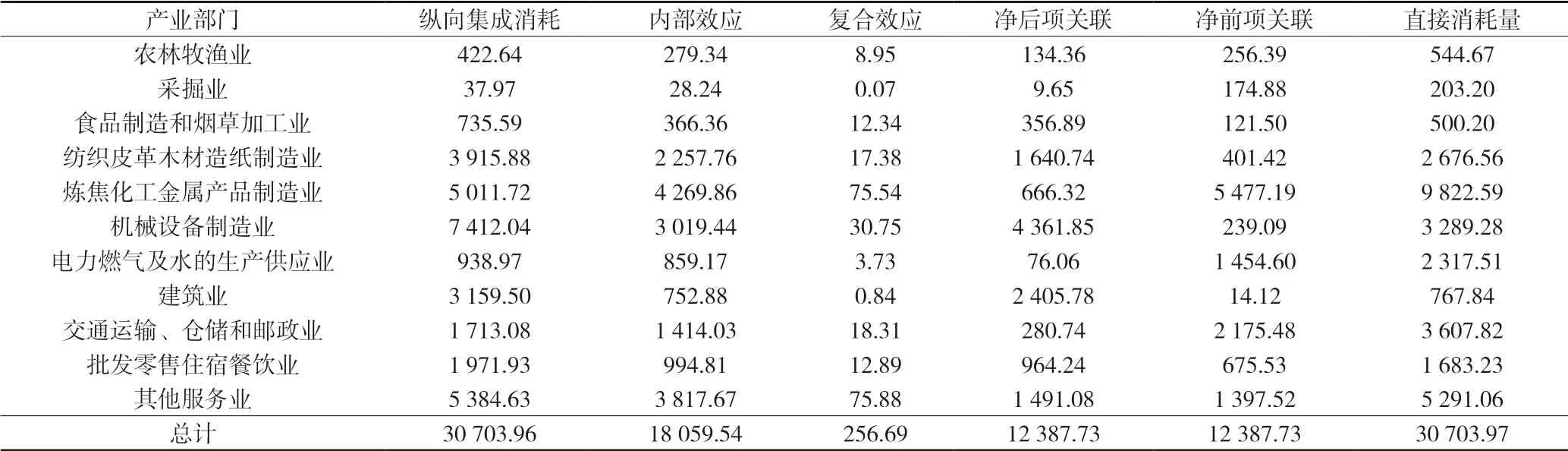

3.3 广东省能源消耗内部特征分析

如表3 所示,分解各产业部门的纵向集成消耗可知,电力燃气及水的生产供应业、炼焦化工金属产品制造业以及交通运输、仓储和邮政业的内部效应与复合效应之和占纵向集成消耗的比重最大,分别达到92%、87%、84%,说明这3 个部门的产业关联能源消耗主要通过消耗自身产业产品,或是其他产业消耗其产业产品后又被购回用于生产最终使用产品,因此这3 个部门对其他产业的依赖程度最小;相反,建筑业、机械设备制造业、批发零售住宿餐饮业的净后项关联效应最大,占纵向集成的比重分别达到76%、59%、49%,说明这3 个产业在生产活动中因为使用其他产业提供的中间产品而吸收了大量的碳排放,对其他产业部门的依赖性大,需要关注为其转移碳排放行业的绿色科技发展问题。而分解各产业部门的直接消耗可知,采掘业、电力燃气及水的生产供应业和交通运输、仓储和邮政业的净前项关联效应最大,占直接消耗量的比重分别为86%、63%、60%,说明这3 个产业很大一部分的能源消耗是因为要为其他产业提供中间投入产品,因此这3 个产业不能仅通过减产来减少能源使用和降低碳排放,更应该在工艺技术上进行绿色改造和升级。

表3 广东省行业部门内部能源消耗特征分析 单位:万t(按标准煤)

4 结论与对策建议

4.1 研究结论

本研究采用假设抽取法,从产业关联的视角测算广东省11 个产业部门碳排放情况,得到主要结论如下:

(1)从能源实际消耗量看,炼焦化工金属产品制造业、其他服务业与交通运输、仓储和邮政业的直接能源消耗量最大;交通运输、仓储和邮政业和电力燃气及水的生产供应业以及炼焦化工金属产品制造业的能源消耗强度较高、能源使用效率低,直接导致整个经济系统的能源消耗攀升。综合来看,应重点关注炼焦化工金属产品制造业和交通运输、仓储和邮政业的绿色技术创新,减少直接碳排放量。

(2)从能源转移特征看,碳输出绝对量最大的部门是炼焦化工金属产品制造业以及交通运输、仓储和邮政业;采掘业的转移输出能源消耗量占比最大,同时也是间接碳排放量最大或间接碳排放量比例最高的产业部门,同样应给予关注。

(3)从能源消耗内部特征看,建筑业、机械设备制造业的净后项关联效应最大,其能源总消耗中很大部分为间接消耗,而为这两个产业部门提供中间使用产品的主要包括机械设备制造业和炼焦化工金属产品制造业,因此推动后两个部门的绿色技术发展能够为整个经济系统的碳减排作出主要间接贡献。

4.2 基于产业关联的碳减排绿色科技发展路径

4.2.1 重点产业碳减排绿色科技发展路径

(1)炼焦化工金属产品制造业。焦化行业应加快绿色低碳零碳技术和工艺的研发与应用,如加强高效蒸馏、热泵、焦炉精准加热自动控制技术、干熄焦技术、上升管余热回收利用等节能降碳工艺技术的推广与应用,同时逐步开展焦炉煤气制氢技术及氢能发展利用技术、焦化系统多余热耦合优化技术、焦化工艺流程信息化和智能化技术、焦炉煤气高效综合利用技术、CO2捕集与利用技术研发等低碳零碳先进技术攻关,推动实现焦化行业绿色低碳发展。金属产品制造业可从原料燃料替代、短流程制造、低碳技术集成耦合优化、高品质产品研发方面融合人工智能、新一代信息、大数据等新兴技术,加强金属产品制造业低碳/零碳技术研发和示范,推进绿色科技发展。

(2)交通运输仓储和邮政业。交通运输行业应着力推动绿色低碳技术研发和应用,促进绿色低碳运输方式的形成。首先,加快推进传统化石能源运输工具装备节能降碳技术和清洁能源运输工具装备推广,促进运输工具装备的低碳绿色转型。其次,推动智能交通调度与管理、智能低碳物流配送等交通系统能效管理与提升技术研发,构建绿色高效交通运输体系;最后,应在基础设施规划、建设和运维全过程贯彻低碳理念,开展全生命周期的绿色低碳交通基础设施技术研发和应用。

(3)采掘业。一是重视绿色开采技术的革新,优化开采流程、提高开采效率,充分挖掘智能、数字、深井、无废和连续开采技术发展。二是重视采掘业微观主体的绿色转型,建立完整的废气、废水、废渣绿色处理流程,最大限度降低资源采选过程中以及提炼中的碳排放,如发展地下溶浸、溶化、熔炼开采技术,将采矿废料用于耕地、建筑等变废为宝的技术应用等。

(4)机械设备制造业。一是推进智能化在机械设备制造业中的应用,包括在产品设计、制造工艺、复合加工以及高精密加工环节的技术创新。二是加大绿色材料、零污染材料作为机械设备制造中的原材料,以利于材料的回收和利用;同时加大绿色环保工艺技术的研发与应用,增加制造废物的循环利用。

4.2.2 能源绿色低碳转型科技创新路径

一是立足煤资源禀赋国情,加强清洁高效用煤和煤炭清洁转化等煤炭清洁高效利用技术研发。二是逐步构建清洁低碳能源供应体系,加快风能、太阳能、生物质能、海洋能等可再生能源以及氢能和核能高效利用技术攻关,同时建立适应新能源电力发展的新型电力系统、智能电网和储能技术研发,实现对化石能源的安全有序替代。

4.2.3 产业结构优化助力碳减排绿色科技发展

基于产业关联的碳排放总量受直接碳排放强度、完全需要系数和最终需求量3 个重要因子的影响,借鉴水资源利用变化的构成因素量化分解方法[22],将产业碳减排构成因素分解为技术性碳减排、结构性碳减排和社会化管理碳减排3个碳减排管理技术。因此,在考虑地区碳减排路径时要注重优化产业结构,促进产业结构升级。一是通过技术创新,减少上游高能耗产业部门的碳排放;二是加强对上游高耗能产业部门依赖性大的产业部门绿色低碳生产加工技术研发,减少中下游产业的碳排放;三是加快高能耗产品的进口替代,减少本地区的总能耗量及由此产生的碳排放。

4.2.4 政策法规导向支持碳减排绿色科技发展

强化政策法规支撑,建立健全碳减排绿色科技发展制度保障。一是要建立和健全环境保护、碳排放等领域的法律法规体系,建立绿色创新标准,加强知识产权保护,确保产品在研发、生产、流通、交换、消费各环节均有法可依。二是政府统一制定并推行环保标识,对购买并使用符合标准的节能减排设备的单位给予减免税收优惠,对使用或投产太阳能发电设备、积极改造房屋中落后耗能设备并安装使用清洁能源设备的企业和家庭给予所得税减免优惠;政府尤其要积极投身节能减排行动,拟定绿色采购清单,优先采购并使用再生物品、绿色产品等。三是畅通绿色创新发展投融资渠道,鼓励社会多元主体融入企业的绿色创新活动,缓解企业绿色科技发展进程中的融资约束难题。最后,走绿色科技之路需要社会公众积极参与,鼓励消费者购买具有绿色标志的绿色商品,让绿色消费需求成为绿色产业发展的“助推器”。

——以陕西省为例