1980—2030年石羊河流域生态系统碳储存服务对土地利用变化的响应

卿 苗,赵 军,冯 超,黄治化,温媛媛,张伟婕

西北师范大学地理与环境科学学院, 兰州 730070

生态系统服务是指对人类生存和发展具有重要意义的一系列环境条件和产品,人类可以直接或间接享受生态系统服务[1]。联合国在2005年发布的千年生态系统评估报告中明确指出生态系统碳储存服务是重要的生态系统服务[2]。土地利用/覆被变化是造成陆地生态系统碳储量变化的重要因素之一,马晓哲[3]杨亮洁等[4]研究表明土地利用变化通过影响生态系统中土壤和植被的碳储量以此来影响整个区域的碳储存进而改变区域生态系统的结构和功能最终影响生态系统碳循环过程。因此,在我国努力实现碳达峰、碳中和的背景下,研究土地利用/覆被变化对生态系统碳储量的影响具有重要现实意义。

土地利用情景模拟是量化生态系统服务对政策响应的关键方法[5]。在模拟的过程中,将多空间尺度的地理数据作为输入数据检测特定土地利用/覆被变化(LUCC),尤其是区域尺度人类活动(如城市化、耕地扩张、植树造林等)引起的变化[6]。Chang Xiaoyan等[7]使用多种混合元胞自动机(CA)模型,通过整合一系列人类活动,生成了具有复杂过渡规则的土地利用空间分布图。由于传统的CA模型在生成详细植被类型的LUCC图及生成高分辨率预测图方面存在不足,因此无法评估LUCC动态变化与碳储存之间的复杂关系[8]。王旭东[9]张经度[10]王保盛等[11]研究表明FLUS(future land-use simulation model)模型是在CA模型的基础上进一步完善的土地时空模拟模型,它先通过随机森林决策树选取驱动因子,再利用系统动力学方法对未来年份的土地利用进行模拟,能很好地处理不同用地类型之间的关系,与传统CA模型相比具有更高的模拟精度。

现有评估LUCC对碳储存服务影响的方法主要有实地调查[12]、遥感模型[13]、经验统计模型[14]和生态系统模型模拟[15—16]。实地调查法很难反映大尺度和长时间序列碳储量变化而遥感模型和经验统计模型法在反映碳储量变化与人类活动和自然变化之间的关系方面存在着一定的缺陷。Sharp R[17]Ni Jian等[18]研究表明生态系统服务和权衡的综合评估模型(InVEST)是一种简单可靠的估算碳储量模型,它不仅数据需求少、运行速度快,还可以评估不同尺度的碳储存服务,因此特别适用于评估区域土地利用变化对碳储存的动态影响[19]。

石羊河流域位于西北干旱区,是典型的生态环境脆弱区。流域内人口密集度高、流域水资源匮乏且开发利用程度高,生态问题严峻[20]。伴随着流域内人口增加和城镇化发展,为保护石羊河流域生态环境,国家实施了一系列生态保护工程,流域内土地利用/覆被发生了显著变化[21—22]。针对石羊河流域生态问题和各情景下碳储存变化情况,本文利用InVEST模型结合FLUS模型评估石羊河流域LUCC对生态系统碳储存服务的影响,明确流域碳汇功能增强区,量化LUCC对流域生态系统碳储存服务变化的贡献,预测未来不同情境下LUCC对生态系统固碳功能的影响。

1 研究区、数据与研究方法

1.1 研究区概况

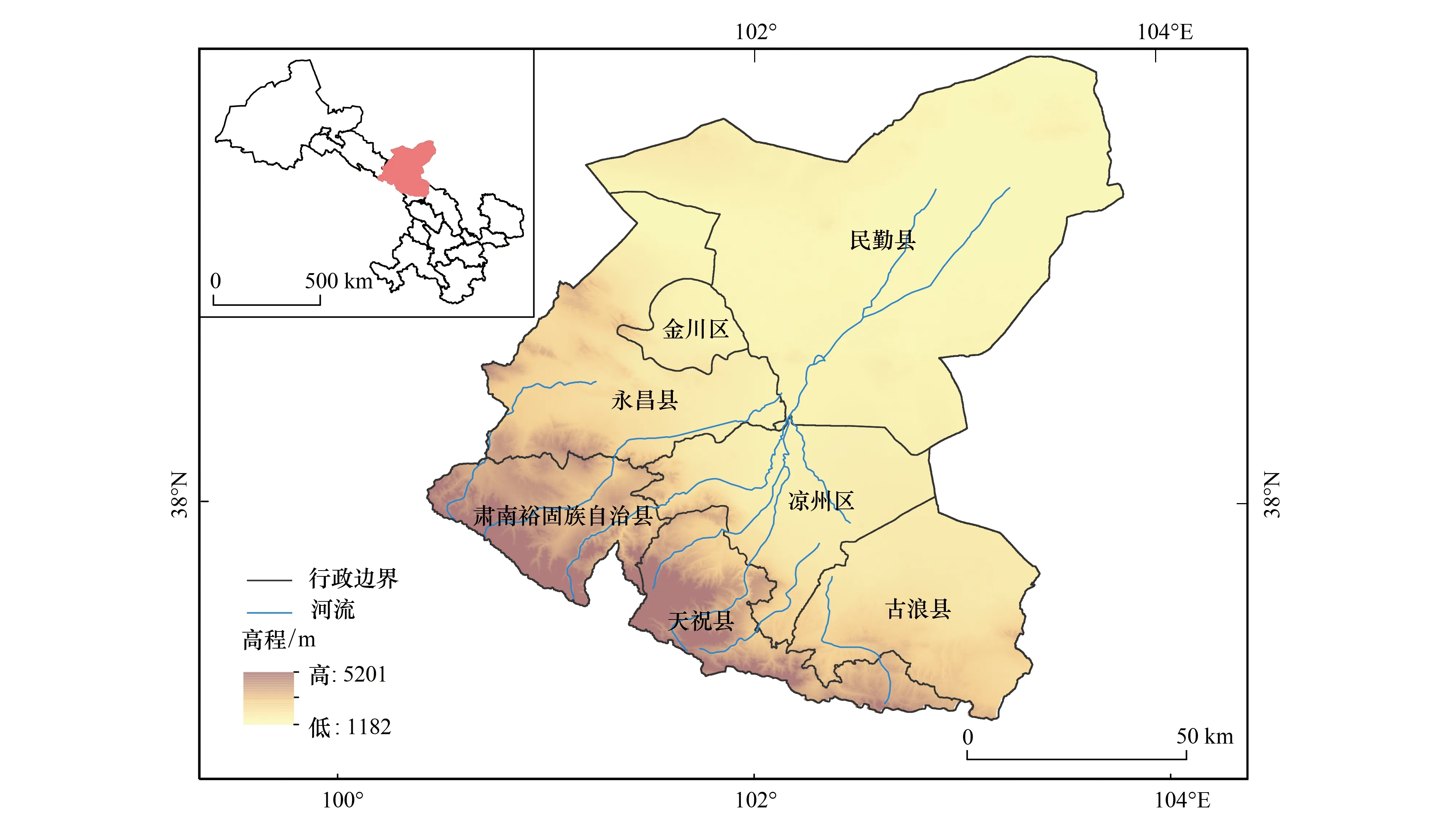

石羊河流域位于河西走廊东部(101°22′—104°16′E, 36°29′—39°27′N),总面积4.16×104km2,属温带大陆性干旱气候,降水少而集中,日照充足,昼夜温差大。流域地势由南向北逐渐降低,由南部祁连山区、中部走廊平原区、北部低山丘陵区、荒漠区4个地貌单元组成(图1)。南部祁连山区植被覆盖相对较好,为水源涵养区;中部绿洲区是重要的产粮区,也是人类活动最频繁的地区;北部低山丘陵区和荒漠区荒漠化危害严重,是生态环境问题最严峻的地区[20]。

图1 研究区位置图Fig.1 The map of research region

1.2 数据来源和处理

1.2.1 土地利用与碳密度数据

本文研究所用1980、1990、1995、2000、2005、2010、2015、2020年8期土地利用数据,来源于中国科学院资源与环境科学数据中心(https://www.resdc.cn/)提供的100m栅格数据。根据InVEST模型用户手册,碳储存模块假设各土地利用类型的碳密度是一个常量。本文据前人研究梳理得到研究区不同土地利用/覆盖类型的碳密度[23—28](表1)。

表1 石羊河流域不同土地利用类型的碳密度

1.2.2 其他数据

地形、河流、人口和交通等其他数据来源见表2。

表2 其他数据来源

1.3 研究方法

(1)InVEST Carbon Storage Sequestration模型

InVEST Carbon Storage Sequestration模型输入数据为土地利用和各土地利用类型对应的碳密度,其计算公式为:

(1)

式中,Csum为所有土地利用类型的碳储量总和;Ci_above、Ci_below、Ci_soil和Ci_dead分别是第i种土地利用类型中地上和地下部分、土壤有机质和死亡有机质中的碳密度;Ai第i种土地利用类型对应的面积。

(2)FLUS模型及验证

FLUS模型主要包括两部分,第一部分为基于ANN网络训练得到土地利用适宜性概率模块,第二部分为自适应惯性和竞争机制模块[29]。

由于土地利用变化受到自然和人文多重因素的影响,因此在利用ANN网络制作土地适宜性图集时需要将表2中的各驱动因子添加至ANN网络中。自适应惯性和竞争机制模块的主要部分是各地类邻域因子参数的确定,参考自然发展条件下石羊河流域土地转移的规则,经过调试和验证得到邻域因子参数表[30](表3)。

表3 邻域因子参数表

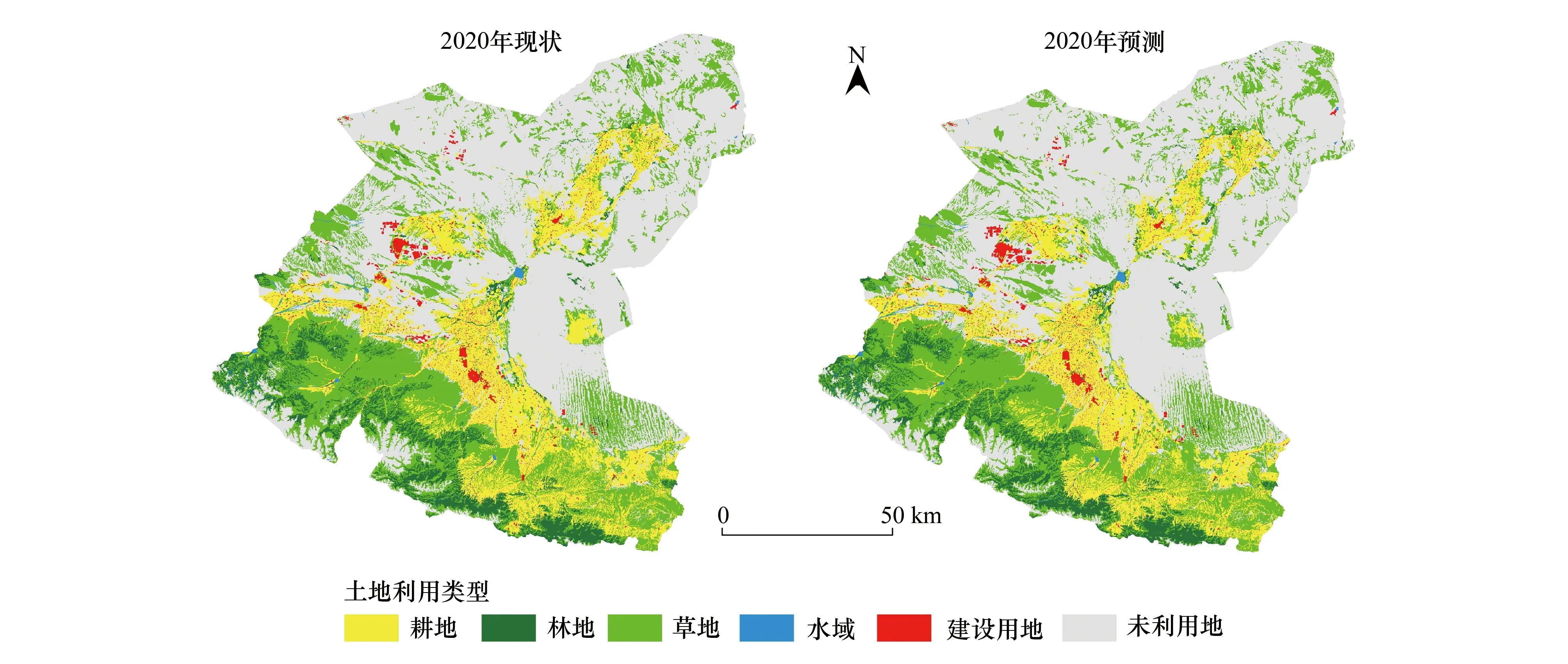

以2015年土地利用数据作为训练集,预测2020年土地利用类型分布,检测模型精度,总体精度为95%,kappa系数为92.5%。表明模型预测值和实际值有较高的一致性。此外,通过式(2)计算Precision(准确率)、Recall(召回率)和F1值,进一步评估模型预测精度,各土地利用类型的综合评价结果见表4,结果对比图见图2。

(2)

式中:TP为真阳性记录百分比;FN为假阴性记录百分比;FP为假阳性记录百分比。

表4 各土地利用类型预测精度的综合评价结果/%

图2 研究区2020年土地利用现状图与预测图 Fig.2 The current land use map and forecast map of the study area in 2020

(3)土地利用场景模拟

情景分析法是假设某种现象可以延伸到未来,并使用该信息来预测未来的情况和后果[5]。FLUS模型中的转换成本用来表征从当前用地类型转换为需求类型的困难程度[30]。本文设置了3种不同的转换成本矩阵(表5)实现对3种不同需求的土地利用的情景模拟。在自然变化情境下各类用地的转换等级排序为建设用地、林地、耕地、水域、草地、未利用地,转换原则为不允许高等级用地向低等级用地转换。在生态保护情景下,按各类用地的生态效益进行高低排序为林地、草地、耕地、水域其他,转换原则同自然保护情景。在耕地保护情景下,除建设用地外其他用地均可以转换为耕地[29—34]。

表5 各情景下土地利用的转换成本矩阵

2 结果分析

2.1 1990—2020年碳储存变化及其特征

利用InVEST模型的Carbon模块分别计算了石羊河流域1980—2020年8期的碳储量,并分别预测了2030年自然变化、生态保护、耕地保护3种情景下的碳储量。

图3 1980—2020年石羊河流域碳储量变化 Fig.3 Changes in carbon stocks in the Shiyang River Basin from 1980 to 2020

图4 1980—2020年石羊河流域各土地利用类型的碳储量 Fig.4 Carbon storage of various land-use types in Shiyang River Basin from 1980 to 2020建设用地和未利用地的数值低于0.01未在本图中显示

从时间变化上看(图3),1980—2020年石羊河流域碳储量呈波动上升的趋势[35],近40年碳储量增加了7.98×106t,增幅为1.44%,年均增长1.14×106t。其中1980—1995年增长最快,年均增长2.94×106t,这一时期的增长主要是由于上世纪80年代甘肃省确立的“三年停止破坏、五年解决治理”的生态保护目标,通过一系列生态治理工程,使研究区内森林、草地得到较快恢复,碳储量快速增长。碳储量最大值出现在2005年,为5.61×108t,之后逐渐趋于平缓。

从各土地利用类型的碳储量来看(图4),石羊河流域不同时期各土地利用类型的碳储量有一定的变化,但变化不大。具体而言,1980—2020年石羊河流域草地的碳储量最大,约占总碳储量的44.6%,耕地、林地、未利用地的碳储量占比依次减少,水域和建设用地的碳储量几乎为0。1980—2020年耕地和草地为石羊河流域碳储量增加分别贡献了157.33%和12.75%,是石羊河流域碳储量增加的重要原因。林地碳储量有所减少。

本文根据InVEST模型得出的碳储量空间分布结果,利用ArcGIS重分类将石羊河流域碳储量空间分布划分为四个等级,碳储量≥4.082g/m2的区域为高值区,<4.082g/m2且≥3.07g/m2的区域为中高值区,<2.078g/m2且≥2.078g/m2的区域为中低值区,<2.078g/m2的区域为低值区。

结果表明,石羊河流域碳储量空间分布总体上呈现南高北低[35]、高值区和低值区面积小、中高和中低值区面积大的特征(图5)。碳储量高值区主要集中分布在流域南部祁连山区的肃南、天祝两县,主要土地利用类型为林地,碳储存能力强,约占流域总面积的6.42%。低值区呈离散点状分布在流域内,主要用地类型为建设用地和水域,约占流域总面积1.5%。中高和中低值区域成片分布在流域内中下游区域,主要用地类型为未利用地和耕地、草地,这3种用地类型是流域内的主要用地类型,因此碳储量的中高值和中低值区域面积占流域总面积的90%以上。

图5 石羊河流域碳储量空间分布Fig.5 Spatial distribution of carbon storage in Shiyang River Basin

为了更清楚地反映石羊河流域碳储量的空间分布变化,将1980—2020年碳储量空间变化值分为三类(图6),分别为减少区域、基本不变区域和增加区域。由图4知,石羊河流域碳储量空间变化在1980—2005、2005—2020年有明显的不同。1980—2005年碳储量减少区域呈点状分布于石羊河流域的南部和中部,占总面积的2.79%。增加区域呈片状分布在永昌县东部、民勤县南部及古浪县,占总面积的3.86%。永昌县东部、民勤县南部碳储量增加主要是未利用地转为耕地,其它地方碳储量增加的原因主要是未利用地转为林地和草地。2005—2020年碳储量增减区域均呈面状分布于石羊河流域内,增加区域主要集中在古浪县、凉州区和民勤县,占总面积的3.52%,而减少主要集中在永昌县凉州区和金川区,占总面积的3.85%。

图6 1980—2020年石羊河流域碳储量空间变化特征Fig.6 Characteristics of the spatial change of carbon storage in Shiyang River Basin from 1980 to 2020

2.2 2020—2030年不同情境下碳储存变化特征及其影响

2.2.1 不同情景下土地利用类型变化

根据FLUS模型预测结果(表6),到2030年,自然变化和耕地保护两种情境下的土地利用变化趋势大致相同,耕地、草地、建设用地面积增加,林地、水域和未利用面积减少;而生态保护情境下除耕地、草地、建设用地面积增加外,林地面积也有小幅上升,与2020年相比水域和未利用地面积呈减少趋势。

自然变化情景下,到2030年各地类的整体变化趋势与1980—2020年基本相同。其中,草地面积增加最多,较2020年增加136.32km2,增长了1.24%,新增草地主要集中在石羊河流域南部古浪县和北部民勤县;建设用地占比增长最多,达4.40%,主要由未利用地转移而来;耕地面积增加10.25km2;林地和水域面积变化不大,较2020年分别减少了6.11km2和0.95km2。

生态保护情境下,到2030年建设用地、耕地、林地、草地面积均有所增加。其中,建设用地增幅最大,新增建设用地集中在流域中部耕地分布较广的地区;林地较自然变化情景下面积增加4.19km2,新增草地面积为134.43km2多于林地,所增加面积主要集中在流域中部。

耕地保护情景下,到2030年耕地面积增加最多,为295.57km2,主要由未利用地和草地转移而来,同时该情境下未利用地减少最多,与2020年相比减少了363.58km2。

表6 2030年自然变化(NCS)、生态保护(EPS)、耕地保护(FPS)情境下不同地类面积与2020年现状比较

2.2.2 不同情景下碳储量变化特征

从预测结果看,2030年3种情景下的碳储量与2020年相比均有增加(图7)。到2030年,石羊河流域在自然变化情境下的碳储量为563×106t,与2020年相比增加2.53×106t,年均增加2.53×105t;在生态保护情境下的碳储量为563.42×106t,与2020年相比增加2.95×106t,与自然情景相比碳储量增加4.2×105t; 在耕地保护情景下的碳储量为565×106t,较2020年增加4.5×106t,增量最多。

图7 2030年石羊河流域各预测情景下碳储量变化 Fig.7 Changes in carbon stocks under various forecast scenarios in the Shiyang River Basin in 2030

从各土地利用类型的碳储量变化看(图8),3种情境下耕地、草地碳储量均有增加,未利用地碳储量则有减少,减少值约占石羊河流域碳储量变化总值的26.33%。

与2020年相比,自然变化情境下草地的碳储量增加最多(3.05×106t),其次是耕地(0.21×106t),未利用地碳储量损失最大(-0.488×106t)。因此按照自然变化情景发展,耕地和草地的碳储量会进一步增加;生态保护情境下,林地的碳储量由原来的下降趋势转变成增加,与2020年相比增加1.71×106t,草地碳储量增加最多为3.07×106t,表明该情景下对改善全流域生态环境、增加碳储量有重要意义。耕地保护情景下,耕地碳储量增加最多(6.14×106t),但林地碳储量却减少最多(-3.57×106t),草地碳储量变化与其他两种情境下的草地碳储量变化相似,未利用地碳储量是3种情景下减少最多的,为-1.11×106t。

图8 石羊河流域2030年3种情景下较2020年各主要用地类型碳储量变化Fig.8 Changes in carbon storage of land types in the Shiyang River Basin under three scenarios in 2030 compared with 2020建设用地和未利用地的数值低于±0.01未在本图中显示

从碳储存高低值的空间分布看(图9),3种情境下石羊河流域碳储存的空间分布与2020年相比变化不大,总体特征和格局没有发生变化。

图9 2030年石羊河流域各情景下碳储存空间分布Fig.9 Distribution of carbon storage space under various scenarios in the Shiyang River Basin in 2030

从碳储存空间变化看(图10),2030年3种情景下石羊河流域碳储量预测值相对2020年的实际值有变化的区域大致相似且在空间上呈聚集的片状分布,变化幅度与1980—2020年间也比较相似。增加区域主要集中在金川区、凉州区及民勤县北部,主要是未利用地转为草地,3种情景下的增加区域分别占总面积的3.31%、3.10%和4.36%。减少区域主要集中在石羊河流域中部及民勤县中心地带,较为明显的几处分布在古浪县、凉州区、民勤县南部。

图10 2020—2030年石羊河流域各情景下碳储量空间变化Fig.10 Spatial changes in carbon storage under various scenarios in the Shiyang River Basin from 2020 to 2030

2.3 讨论

2.3.1 3种情景对比讨论分析

根据模拟得到的结果,除生态保护情景外,其余两种情景的森林面积都进一步减少,3种情景下草地的面积依然保持增长的趋势,这使得流域内碳储量进一步增加。自然变化情境下,变化趋势延续2020年前的变化趋势,即随着人口和经济发展建设用地进一步扩张,生态保护工程实施,未利用地面积逐步减少,并逐步转化为草地和建设用地。该情景下2030年碳储量是甘肃省2018年碳排放量的0.1%。

生态保护情景下,林地面积从持续减少转变为增长。2030年生态保护情景下的碳储量是甘肃省2018年碳排放量的0.1%。生态保护情景下石羊河流域的碳储存服务优于自然变化情景,说明在自然变化状态下进一步保护流域的生态环境对提高流域内的生态系统服务功能有积极作用,且除林地外各地类的增长速度与2020年前具有高度的相似性。该情景符合国家生态屏障的建设策略,值得进一步推广研究。

耕地保护情景下,在耕地面积增长速度较2010—2020年提高64%的同时,碳储量相对于自然变化情境也增长了1.97×106t,增长均归因于耕地的增长,是3种情境中碳储量增加最多的情景。其原因主要是因为耕地作为季节性植被,它的碳储存也具有季节性特征,而这一点在设计模型时并没有考虑在内,其次为了明确石羊河流域耕地的发展潜力,耕地保护情景在设置时允许除建设用地外的每个地类都可像耕地转移,并没有考虑到石羊河流域的生态保护,仅仅以扩大耕地面积为主要目的设置情景,导致耕地在一定程度上侵占了林地和草地,虽然提高了流域内的粮食生产,但同时也不利于流域内中小脆弱生态环境的保护。

综上所述,3种情境下生态保护情景要优于其余两种情景,应进一步研究以达到最优的生态和经济效益。

2.3.2 不确定性分析

本文基于两种模型模拟得到2030年3种情境下石羊河流域的碳储量,在模拟过程中存在着一定的不确定性,可能会对模拟的结果产生影响。

首先在使用InVEST模型计算碳储量所使用的碳密度数据并没有考虑到同一地类上植被类型和生长状况的差异性,碳储量变化仅由土地利用类型转移而来[36]。其次在使用FLUS模型预测土地利用类型空间分布时,由于数据获取较困难,各地类相互转换的动力因子较少,对地类转化预测结果会造成一定的影响[28]。

虽然本文使用的两种模型具有一定的不确定性,但具有数据易于获取、计算易于实现的优点,其模拟得到的结果能在一定程度上反映1980—2030年石羊河流域碳储存的时空变化[37—40]。因此,在今后的研究中还应加强以下两方面的工作。①结合研究区域特征,确定更加符合实际的各类用地的碳密度。②加强对碳储存服务相关的多学科跨领域的探究,在充分考虑环境、经济、生态、人为等因素的条件下,优化已有的生态系统服务与土地利用的模型,或在已有模型的基础上建立更好的耦合土地利用与生态系统服务的模型,为进一步预测土地利用变化对生态系统服务产生的影响提供技术支持。

3 结论

本文将InVEST模型与FLUS模型相结合,在计算石羊河流域1980—2015年碳储存的基础上预测了2030年3种情境下的碳储存时空分布,得出以下主要结论:

(1)1980—2020年石羊河流域碳储量呈逐年增长的趋势,共增加了7.98×106t,其中耕地和草地是石羊河流域主要的碳储存地。空间分布上,碳储存呈现明显的南高北低的特点。碳储存增加区域主要集中在石羊河流域中部和北部的民勤绿洲地带,呈片状分布。

(2)在3种情境下,到2030年研究区内碳储量进一步增加,与2020年相比分别增加了2.53×106t、2.95×106t、4.5×106t。耕地和草地仍为流域内重要的碳汇地。空间分布上依然呈现南高北低的特点,碳储存空间变化在全流域内呈据聚集面状分布,生态保护情境下碳储存减少面积最少,为247.19km2。

(3)从3种情景下的碳储存量、时空变化及各情景设置的目的性结合石羊河流域的实际情况中可以得出生态保护情景在保护生态环境的基础上进一步增强了流域内的碳储存服务,这对将来流域内的政策制定具有一定的指导意义。