林业活动对区域森林生物量碳源汇格局的影响

——以南平市为例

郭学媛,朱建华,2,3,*,刘华妍,田惠玲,李春蕾,2,3,刘常富,2,3,肖文发,2,3

1 中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所,国家林业和草原局森林生态环境重点实验室, 北京 100091 2 国家林业和草原局长江经济带生态保护科技协同创新中心, 北京 100091 3 南京林业大学南方现代林业协同创新中心, 南京 210037

20世纪以来,全球都在致力于研究如何稳定并降低大气CO2浓度[1],减缓气候变化及其影响。其中,基于自然的解决方案(Nature-based Solutions,NbS)得到了各国政府和专家学者广泛支持[2]。通过基于自然的方式,保护、恢复和可持续利用自然生态系统功能,在增强生物多样性保护的同时,还能减少生物来源的温室气体排放以及增加陆地碳汇,有效地帮助人类提升减缓和适应气候变化的能力[3]。森林因其在调节气候变化、降低大气CO2浓度以及减缓温室效应等方面具有重要和不可替代的作用,且存在多种效益,是世界各国应对气候变化的重要策略[4—5]。中国政府郑重承诺力争在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,并将稳定森林生态系统固碳、提升森林生态系统碳汇增量作为实现“碳达峰碳中和”的重要举措之一。

林业领域应对气候变化的NbS解决路径可以分为:造林再造林、减少毁林和森林退化、天然林管理、改善人工林经营、避免木质薪材的使用、火控管理以及森林恢复[2]。虽然各国林业部门采取的森林管理方式各不相同,但总体思路和发展方向都是在不断重视森林增汇的作用,强调人为活动在维持森林固碳能力和提升森林碳汇功能方面的作用。研究表明人类活动导致的不同程度森林退化面积占全球80%以上[6],但通过造林[7]、合理采伐[8]、对次生林和人工林采取合理的森林管理措施[9]等林业活动,可以有效增加森林碳储量和碳汇潜力。以我国三北防护林工程为例,1978—2017年三北防护林工程40年累计完成造林面积4.61×107hm2,总固碳量为2.31Pg C,相当于1980—2015年全国工业CO2排放总量的5.23%[10]。我国通过实施天然林保护工程,对林地加强抚育管理后,全国第6—9次森林资源清查期间天然林保护工程区碳储量年均增长率分别为1.65%、1.96%和2.70%[11]。据IPCC估计,避免毁林和森林退化的固碳潜力为0.4—5.8GtCO2/a[12]。Houghton等[13]研究表明,2000—2009年间全球由于土地利用和土地覆盖变化导致每年向大气净排放约1.0Pg C/a。Boullhesen等[14]预测到2050年,全球土地利用变化将向大气排放11Pg C—110Pg C。因此,避免毁林和森林退化,同时通过适宜的林业活动对森林进行经营管理,可以显著提升森林碳汇功能,增强森林减缓气候变化的能力。

目前我国对于NbS林业活动及其对森林碳源汇影响的相关研究还有所欠缺。已有的研究多集中于大规模林业生态工程对提升森林碳储量的作用[15—17],或在林分尺度上解释经营措施对碳库变化的影响[18—20]。在对森林碳汇功能的评估方法上,大多数基于森林清查数据的研究均采用简单的“碳储量变化法”,将一段时期内森林碳储量的年均变化量视作森林碳汇[21—24],而忽略了森林面积、森林空间变化及其影响因素(造林、森林恢复、毁林和森林退化等林业活动)。而实际上林业活动会同时对森林的面积、空间分布以及森林碳密度等产生影响,从而改变区域森林的碳汇/碳源时空格局,这无法通过简单的碳储量变化反映出来。因此,准确评估森林的碳汇功能,必须要同时考虑林业活动和土地利用变化的影响。从未来区域森林碳汇功能提升的角度,更需要通过空间布局和时间规划来统筹安排林业活动,保持和提升森林碳汇的同时减少林业活动的碳排放。

本文选择我国亚热带地区主要林区之一、国家级生态示范区福建省南平市为研究对象,基于土地利用变化特征,对比分析5种林业活动路径(森林经营、森林退化、毁林、人工造林、自然恢复)对区域森林碳储量与碳汇能力的影响,阐明区域森林碳汇、碳源空间格局和主导因素,为研究我国区域森林资源碳汇提升潜力和林业助力“碳中和”目标实现提供科学依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

如图1所示,南平市地处福建省北部,武夷山脉北段南侧,介于北纬26°15′—28°19′,东经117°00′—119°17′之间,海拔26—2154m,是中国南方主要林区和国家级生态示范区之一,森林覆盖率78.89%。但南平市森林质量不高,平均每公顷蓄积量仅71.63m3,而福建省森林覆盖率66.80%,居全国森林覆盖率首位,平均每公顷蓄积量117.39m3[25]。南平市主要植被类型有常绿阔叶林、针叶林、竹林和灌草丛等。南平市属亚热带海洋性季风气候,光照充足,温暖湿润。年平均气温17—21℃,平均降雨量1400—2000mm,气候条件优越,热量与水分比较协调,季节变化明显,在我国亚热带地区有较好的代表性。

图1 研究区地理位置Fig.1 Geographical location of the study area

1.2 数据来源

本研究使用的数据包括福建省南平市各区县的2013年和2020年森林资源规划设计调查(二调)的矢量数据,以及二类调查数据小班分布图。全南平市共计720367个小班,小班最小面积为30m2,最大面积为141hm2,平均面积为1.45hm2。小班数据属性主要包括:地理坐标、地类、海拔、土壤类型、土壤厚度、优势树种、起源、平均年龄、平均胸径、平均树高、活立木蓄积等。按照地类、起源、树种、林龄等数据属性划分,分析2013年和2020年南平市各类林地面积、蓄积、碳储量、碳密度、碳汇能力现状及空间分布变化。

1.3 评估方法

基于南平市森林经营小班数据,按照森林类型或优势树种(组)的划分,分别评估各个小班的碳储量、碳密度与碳汇量。采用ArcGIS将小班空间数据属性表依据地类属性划分,计算与统计过程均使用ArcGIS属性表字段计算器与统计工具完成。统计图表采用Origin进行统计分析和制图。所有地图均采用ArcGIS进行空间制图。栅格数据制作均采用ArcGIS“要素转栅格”工具完成,空间分辨率为100m。通过R语言应用地理探测器“GD”包和ArcGIS,从空间异质性角度探索分析森林生物质碳密度的潜在影响因素或解释变量[26],分析的影响因子包括:树种、龄组、公顷蓄积、立地质量等级等,并提供可视化的结果。

1.3.1 生物质碳储量估算

本文评估对象为“森林”,即符合国家森林定义的乔木林、竹林和国家有特别规定的灌木林,不包括疏林地、散生木和四旁树等。森林生物质碳储量包括地上和地下生物量,以森林经营小班为单位,采用IPCC材积源—生物量法估算各个优势树种(组)的碳密度和碳储量[27—28]。基于中国森林生态系统生物量数据集[29],构建南平市各主要优势树种的生物量-蓄积量拟合模型[30](公式1),用于估算乔木林生物量密度(公式2)和碳储量(公式3)。

ln(dBi)=ln (ai)+bi×ln (dVi)

(1)

dCi=(dBi×λi)×CFi

(2)

Ci=dCi×Ai

(3)

式中,dBi为树种i的生物质密度(Mg C/hm2);dVi为树种i的每公顷蓄积量(m3/hm2);a,b为方程参数;dCi为树种i的生物质碳密度(Mg C/hm2);λi为树种i的生物—蓄积量模型的校正系数;CFi为树种i的生物质含碳率;Ci为树种i的生物质碳储量(Mg C);Ai为树种i的面积(hm2)。

竹林、经济林和灌木林等森林类型,直接采用平均生物量密度和生物质含碳率转换成碳储量(公式3)。其中,毛竹林平均生物量密度设为81.9Mg C/hm2,其他竹林平均生物量密度设为53.1Mg C/hm2,生物量含碳系数设为0.47[31];灌木林生物量密度设为19.76Mg C/hm2,生物量含碳系数设为0.47[32];经济类树种采用软阔类乔木林生物量含碳系数0.49,同时经济林生物量密度设为23.7Mg C/hm2[32]。各主要森林类型的相关参数详见(表1)。

1.3.2 各类林业活动引起的碳储量变化

基于2013年和2020年南平市森林资源调查小班地类属性,按照前后期小班地类的属性变化,将南平市林业活动路径按照土地利用变化类型划分为:

(1)森林经营:研究中将2013年—2020年间地类一直保持为“森林(乔木林、竹林和特殊灌木林)”的小班定义为森林经营。森林经营是对现有森林进行科学培育以提高森林产量和质量的生产活动总称。主要包括森林抚育、林木改造、采伐更新、护林防火及副产品利用等。

(2)毁林:关于毁林的定义多达90余种,约一半定义基于土地利用或土地利用结合土地覆盖,即不但移去森林覆盖,还要将土地从林业用途转化为其它土地利用方式,本研究将2013年时小班地类为“森林”,2020年时小班地类转化为“非林地”的经营小班定义为毁林[33]。

表1 南平市主要森林类型的生物量模型与碳计量因子

(3)森林退化:森林退化的定义是一个比较复杂而模糊的概念[34],联合国生物多样性保护公约(UNCBD)认为森林退化是由人为活动引起的原有天然林正常结构功能衰退、物种组成和生产力降低,最终原有的天然林退化为次生林。本研究中的森林退化不区分人工林和天然林,将2013年时小班地类为“森林”,但2020年时小班地类转化为低于森林阈值、不符合森林定义的“其它林地”定义为森林退化。

(4)自然恢复:将2013年时小班地类为“非林地”和“其它林地”,2020年时小班地类为“森林”且树种起源为“天然林”的小班定义为自然恢复。

(5)人工造林:将2013年时小班地类为“非林地”和“其它林地”,2020年时小班地类为“森林”,且起源为人工林的森林经营小班定义为人工造林。

利用ArcGIS分析各栅格地类属性变化,并汇总由于土地类型转变引起的碳储量变化。采用“库差别法”分析各土地利用变化类型引起的年均碳储量变化量,并将C转换成CO2单位[35]。

(4)

(5)

式中,ΔCk为t1至t2时间段内第k种活动类型导致的碳储量变化(Mg CO2/a);k为活动(或土地利用变化)类型;t1和t2分别代表不同的时间(年);44/12为CO2和C的分子量之比;Ck为第k种活动对应土地的碳储量(Mg C);ΔC为t1至t2时间段内的年均净碳汇量(Mg CO2/a)。

2 结果与分析

2.1 生物质碳储量变化

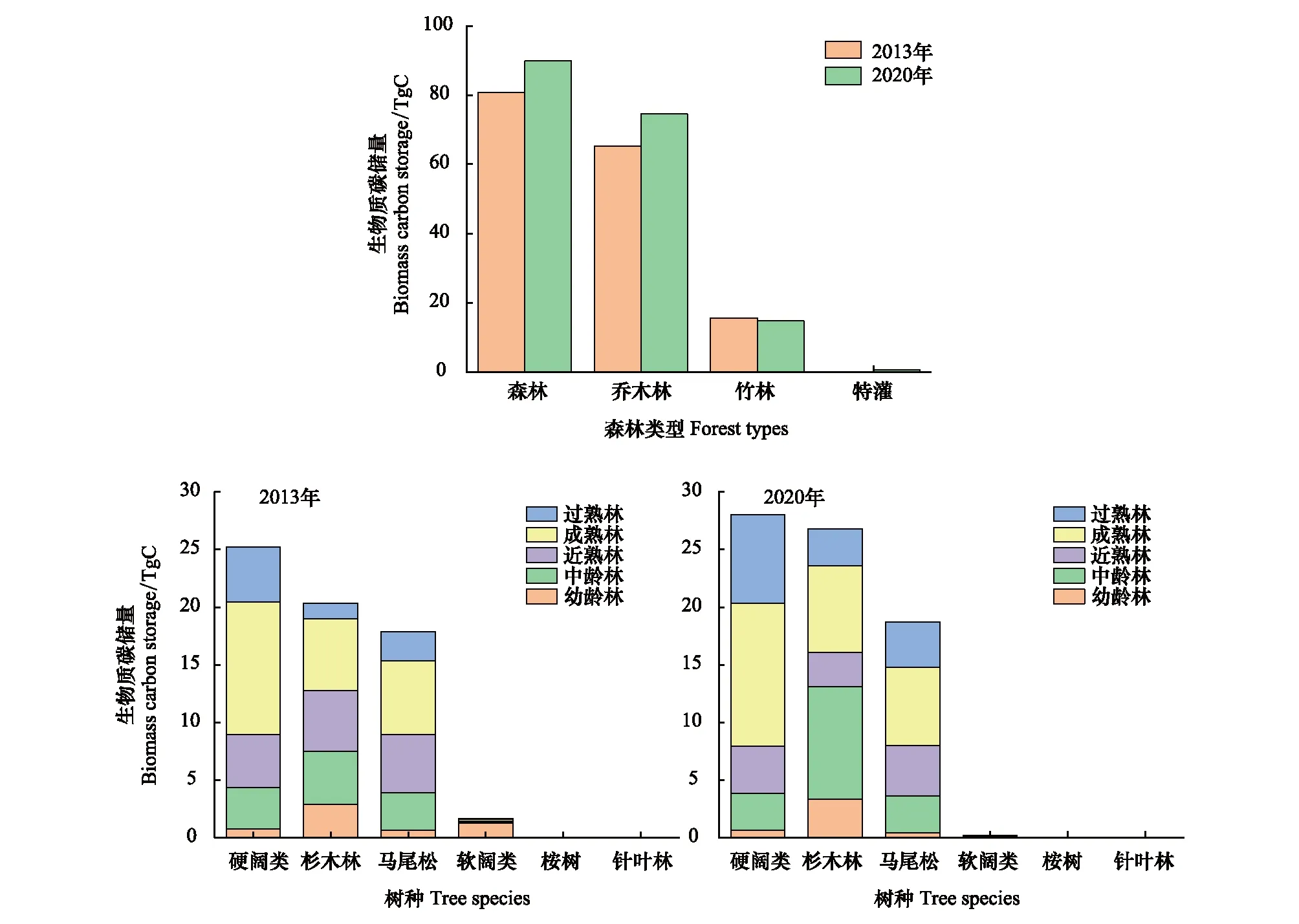

2013—2020年,南平市森林生物质碳储量从80.84Tg C增加至89.87Tg C,年均增加1.29Tg C/a。其中乔木林生物质碳储量从65.32Tg C增加至74.51Tg C,竹林生物质碳储量15.52Tg C减少至14.76Tg C,特殊灌木林生物质碳储量从0.00Tg C增加0.61Tg C(图2)。2020年南平市不同优势树种(组)中,硬阔类(28.01Tg C)、杉木(26.81Tg C)和马尾松(18.67Tg C)的生物质碳储量较高,而软阔类(0.20Tg C)、其它针叶林(0.07Tg C)和桉树(0.06Tg C)的生物质碳储量较低(图2)。2013—2020年间杉木林生物质碳储量增长0.92Tg C/a,其次是硬阔类(0.40Tg C/a)和马尾松(0.11Tg C/a),而软阔类生物质碳储量则有所降低(-0.04Tg C/a)。2020年南平市乔木林不同龄组中,成熟林(26.79Tg C)、中龄林(16.24Tg C)和近熟林(11.47Tg C)生物质碳储量较高,而过熟林(14.85Tg C)和幼龄林(4.47Tg C)生物质碳储量较低。2013—2020年间南平市过熟林生物质碳储量年均增长0.87Tg C/a,高于成熟林(0.35Tg C/a)、中龄林(0.69Tg C/a)、近熟林(-0.52Tg C/a)和幼龄林(-0.17Tg C/a)(图2)。

图2 2013—2020年南平市按森林类型、优势树种及龄组划分的森林生物质碳储量Fig.2 Forest biomass carbon stock (BCS) by forest type, dominant tree species and age group in Nanping from 2013 to 2020

2.2 生物质碳密度变化

2013—2020年,南平市森林平均生物质碳密度从41.28Mg C/hm2增加到43.3Mg C/hm2。其中,乔木林平均生物质碳密度从42.25Mg C/hm2增加到47.39Mg C/hm2;竹林平均生物质碳密度从0.04Mg C/hm2增加到33.86Mg C/hm2;特殊灌木林平均生物质碳密度从0Mg C/hm2增加到9.08Mg C/hm2。2020年南平市硬阔类平均生物质碳密度60.29Mg C/hm2、其次为软阔类(54.43Mg C/hm2)、马尾松(53.5Mg C/hm2)和桉树(50.35Mg C/hm2),而杉木(39.86Mg C/hm2)、其它针叶林(37.08Mg C/hm2)的平均生物质碳密度较低。从不同树种(组)碳密度增量来看,2013—2020年间南平市桉树平均生物质碳密度增长了2.46Mg C hm-2a-1,其次是马尾松(1.02Mg C hm-2a-1)、杉木(0.48Mg C hm-2a-1)和硬阔类(0.27Mg C hm-2a-1),而其它针叶林(-0.4Mg C hm-2a-1)、软阔类(-0.29Mg C hm-2a-1)生物质碳密度出现负增长。2020年南平市乔木林不同龄组的平均生物质碳密度大小顺序依次为过熟林(60.28Mg C/hm2)>成熟林(56.92Mg C/hm2)>近熟林(53.79Mg C/hm2)>中龄林(41.94Mg C/hm2)>幼龄林(25.46Mg C/hm2)。2013—2020年间,除过熟林(-0.19Mg C hm-2a-1)出现负增长外,其它各龄组碳密度均有不同程度的提升:幼龄林(1.38Mg C hm-2a-1)、中龄林(0.53Mg C hm-2a-1)、近熟林(0.55Mg C hm-2a-1)、成熟林(0.29Mg C hm-2a-1)(图3)。

图3 2013—2020年南平市按优势树种及龄组划分的森林生物质碳密度Fig.3 Forest biomass carbon density (BCD) by dominant tree species and age group in Nanping from 2013 to 2020

2.3 森林生物质碳密度空间分布及影响因素

从空间分布看(图4),南平市森林生物质碳密度较高的区域主要分布在西北部武夷山市与光泽县相邻的区域,以及建瓯市东南部地区;而碳密度较低的区域主要分布在各县市相对中心区域,也是非林地的主要分布区。南平市森林生物质碳密度主要由平均胸径、公顷蓄积、龄组、平均树高、林龄等林分因子决定,但也与海拔、土壤类型和立地条件等环境因子存在明显的相关性(图5)。如表2所示,南平市暗红壤分布区的森林生物质碳密度较高而在水稻土分布区的森林生物质碳密度较低。南平市森林生物质碳密度随着海拔升高而明显增加。不同立地质量等级上的森林生物质碳密度也有明显差异,但并未表现出随土壤质量提高而增加的趋势,这或许与受到的人为管理活动或自然干扰条件不同有关。

图4 2013年和2020年南平市森林生物质碳密度分布及变化Fig.4 Distribution of forest biomass carbon density in Nanping in 2013 and 2020

图5 各类因子对南平市森林生物质碳密度的影响Fig.5 Effects of various factors on the carbon density of forest biomass in Nanping

表2 2020南平市不同海拔、立地质量等级和土壤类型条件下的森林生物质碳储量和平均生物质碳密度

2.4 南平市林业活动影响下的森林碳汇与碳源

南平市土地利用类型以乔木林、非林地和竹林地为主,特殊灌木林和其它林地的面积较少。2013—2020年间,南平市有0.84×106hm2的土地利用类型发生了变化,占全市土地面积的31.94%(图6)。2013—2020年间,南平市一直保持为森林(即森林经营)的面积合计1.61×106hm2;由于森林退化导致森林面积减少0.09×106hm2,毁林导致森林面积减少0.16×106hm2;通过自然恢复增加天然林面积0.21×106hm2,通过人工造林增加人工林面积0.26×106hm2(表3)。上述各类林业活动在空间分布上并没有明显的聚集性特征,在全市范围内均有分布(图6)。

2013—2020年间,南平市森林经营(一直保持为森林)使森林生物质碳储量从67.91Tg C增加至70.42Tg C,生物质碳密度从42.07Mg C/hm2增加至43.63Mg C/hm2,相当于年均固碳0.36Tg C/a。同时期由于毁林导致森林生物质碳储量损失5.21Tg C,相当于年均排放0.75Tg C/a;由于森林退化导致森林生物质碳储量从3.02Tg C减少至0.07Tg C,生物质碳密度从34.96Mg C/hm2降低至0.83Mg C/hm2,相当于年均排放0.42Tg C/a。此外,同时期通过自然恢复新增天然林使土地转化前的生物质碳储量从3.86Tg C增加至转化后的9.78Tg C,生物质碳密度从18.24Mg C/hm2增加至46.25Mg C/hm2,相当于年均固碳0.85Tg C/a;通过人工造林使土地转化前的生物质碳储量从0.42Tg C增加至转化后的7.75Tg C,生物质碳密度从1.64Mg C/hm2增加至30.38Mg C/hm2,相当于年固碳1.05Tg C/a(表3)。

图6 2013—2020年南平市土地利用变化和林业活动空间分布图Fig.6 Spatial distribution of land use change and forestry activities in Nanping between 2013 and 2020

表3 2013—2020年南平市主要林业活动引起的碳储量变化

图7显示了森林经营、毁林、森林退化、自然恢复和人工造林5种不同林业活动所产生的森林碳源与碳汇的空间分布。在一直保持为森林(森林经营)的区域内,既有碳汇也存在碳源,表现为生物质碳密度的增加或减少。毁林和森林退化导致的碳源也在全市范围内均有分布,表现为生物质碳密度的降低。而自然恢复和人工造林增加森林面积均为碳汇,表现为生物质碳密度的增加,且在全市范围内均有分布。综合而言,2013—2020年间南平市各类林业活动中森林经营、自然恢复和人工造林导致森林生物质碳储量增加2.25Tg C/a,同时毁林和森林退化导致森林生物质碳储量减少1.17Tg C/a,森林碳储量净增加1.09Tg C/a,相当于年碳汇量3.98Tg CO2/a。

图7 2013—2020年间南平市不同林业活动引起的森林碳源与碳汇Fig.7 Carbon source and carbon sink caused by forestry activities in Nanping during 2013—2020

3 讨论

2013—2020年,南平市森林生物质碳储量从80.84Tg C增加至89.87Tg C,在不考虑林业活动引起的森林面积变化的情况下,简单采用碳储量变化法可以得到南平市森林生物质碳储量年均增长1.29Tg C/a。但通过基于土地利用变化的林业活动路径分析,森林生物质碳储量净增加1.09Tg C/a。由此可见,简单基于森林碳储量年均变化量与基于土地利用变化的森林碳汇/碳源综合评估结果存在较大的差异。我们认为,对于土地利用变化较剧烈的区域,基于土地利用变化(或林业活动路径)的评估方法能更准确地反映森林既可能是碳汇、又可能是碳源的特点,同时更准确地量化森林的碳汇功能。

2013—2020年间,南平市一直保持为森林的面积为1614.0×103hm2,占2020年全市森林面积的87.87%,但生物质碳密度仅增加0.22Mg C hm-2a-1,生物质碳储量仅增加0.34Tg C/a,仅为全市森林生物质碳储量年均净增量的31.19%,对全市森林碳储量增加的相对贡献较小。而新造人工林面积为255.3×103hm2,生物质碳密度年均增加了4.10Mg C hm-2a-1,生物质碳储量增加了1.05Tg C/a,对全市森林碳储量增加的贡献最大。我们的研究结果表明,乔木林平均林龄的增长会积累大量的碳,但如果不主动进行采伐更新,随着时间的推移,老化林分的平均固碳速率会明显下降。因此,及时将成、过熟林和生长缓慢的低质低效林进行更新改造为幼、中龄林,有助于促进林分生长[36],保持森林固碳速率的稳定性和持久性。

2020年南平市森林覆盖率78.89%,远高于2014—2018年间全国平均水平的22.96%,也高于福建省森林覆盖率的66.80%[25]。但2020年全市单位森林蓄积量仅为71.63m3/hm2,低于2014—2018年间全国平均水平(94.83m3/hm2)和福建省平均水平(117.39m3/hm2)[25]。研究表明,在变更森林结构,减少针叶林、发展阔叶林的森林经营策略下,浙江省森林平均生物质碳密度年均增长0.95Mg C hm-2a-1[37]。而南平市在森林经营的情况下,生物质碳密度仅增加0.22Mg C hm-2a-1。南平市作为中国南方主要林区之一,森林单位面积蓄积还较低、林分质量有待提高,亟需改善和提升森林经营水平,以提升森林生长量和碳储量。

2020年南平市成、过熟林面积占比40%以上,相比2013年有所增加。这在一定程度上可能会影响森林整体的平均生长速率和固碳效果。另一方面,尽管2013—2020年间地类一直保持为森林,但有部分乔木林转变为了竹林或特殊灌木林,这在一定程度上降低了生物质碳储量。此外,研究期间南平市有157.5×103hm2的森林转化为了非林地,这导致了0.75Tg C/a的碳排放;同时还有86.4×103hm2的森林出现了退化,无论是人为活动还是自然因素,这都导致了0.42Tg C/a的碳排放。采伐活动被认为是森林退化的主要原因[38],还会在短期内引起大量的森林植被碳损失,森林土壤中的碳也会随土地利用类型的变化而释放,许多研究都表明以毁林为主的土地利用变化是碳排放增加的主要原因[39—40]。因此,减少毁林和防止森林退化导致的碳排放,也是未来区域森林增汇减排的重要举措。目前全球只有10%的森林处于有效的管理中[41],未来继续进行合理有效的林业活动将带动森林碳汇增长。

本研究中,我们基于土地利用类型的时空变化和林业活动类型划分,采用IPCC材积源生物量法估算了2013—2020年南平市森林生物量碳储量变化,可能会存在一定的不确定性。首先,在评估中仅考虑了森林生物质碳库,未考虑死有机质、土壤有机碳库以及木产品等碳库的变化。另外,本文的主要数据来源于南平市2013和2020年森林规划设计调查,监测数据本身存在一定的误差,再加上所采用的计量参数主要来源于南平市、周边地区及福建省的研究文献,自然条件的差异可能会对实际的碳源、汇结果产生影响。因此,后续研究将在区域土地利用变化的准确性、碳库全面性、以及降低计量参数和模型的不确定性方面加以改善。

4 结论

对于土地利用变化较剧烈的区域,采取基于林业活动路径的评估方法能更准确地反映森林既可能是碳汇、又可能是碳源的特点,同时更准确地量化森林的碳汇功能和时空格局。简单采用“碳储量变化法”评估的2013—2020年间南平市森林生物质碳储量年变化量为1.29Tg C/a(或4.73Tg CO2/a),而基于林业活动路径的评估结果为年均净增加1.09Tg C/a(或3.98Tg CO2/a)。其中,2013—2020年间南平市一直保持为森林、自然恢复增加天然林面积和人工造林增加人工林面积分别使森林生物质碳储量增加0.34Tg C/a、0.85Tg C/a和1.05Tg C/a,同期因毁林和森林退化导致森林生物质碳储量分别减少0.75Tg C/a和0.42Tg C/a。

成熟林、过熟林面积占比增加会使森林平均生长速率下降、森林生物质固碳速率降低。2013—2020年间南平市一直保持为森林的生物质碳密度仅增长0.22Mg C hm-2a-1,成熟林、过熟林面积占比增加使森林平均生长速率下降是主要原因。而自然恢复和人工造林的生物质碳密度增速分别为4.00Mg C hm-2a-1和4.10Mg C hm-2a-1。因此,及时对成、过熟林进行更新、优化龄组结构以提升森林生长量和固碳速率,同时通过减少毁林和防止森林退化来减少林业活动的碳排放,可以作为该区域未来森林增汇减排的有效举措。