基于固碳服务供需视角的河南省碳平衡研究

李 潇,吴克宁,2,*,冯 喆,2,3,王颖涵

1 中国地质大学(北京),北京 100083 2 自然资源部土地整治重点实验室, 北京 100035 3 碳中和与国土空间优化重点实验室,南京 210008

应对全球气候变化、推进全球可持续发展,日益成为世界共识[1]。截至目前,全球已有30多个国家和地区确定了碳中和的目标,并制定了相应的低碳发展战略[2]。习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上指出:“要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标”。顺应绿色低碳发展,推动碳达峰、碳中和目标的实现是我国生态文明建设的当务之急。

土地利用和气候变化对陆地生态系统碳平衡有强烈的影响[3]。有关陆地生态系统碳平衡的研究对象主要集中在单个生态系统,包括森林生态系统[4]、农田生态系统[5—6]以及土壤生态系统[7]等,而对于整个陆地生态系统的研究比较少。研究的内容包括,对不同尺度陆地生态系统碳平衡的特征分析[3],以及碳平衡在城市管理系统中的应用[8]。相关研究方法有的采用净初级生产力(NEP)变化衡量[3],有的研究核算碳净排放量(碳排放与碳吸收的差值)为区域碳平衡量[8]。

陆地碳固存和储存服务可能是所有生态系统服务(ES)中最为广泛认可的[9]。对于碳固存的研究以往已有不少经验,有研究从碳固存的服务的供给侧,测算不同尺度下不同生态系统的固碳量,例如,段晓男等测算了中国湿地生态系统的固碳量[10],方运霆等测算了自然保护区范围内土壤有机碳的贮量[11]。也有研究从碳固存服务的供需关系分析碳固存服务,例如,孟士婷等结合改进的CASA模型模拟NPP和IPCC清单法,对北京市碳固持服务的供需关系进行动态分析[12];González-García等通过InVEST模型和人口密度法,研究了西班牙马德里地区的碳固存服务的空间供需关系,并对土地利用规划提出了建议[13];Deng等结合InVEST模型和人口密度法分析了湘江流域城市化与生态建设对固碳服务供需的影响[14]。综上研究,对于陆地生态系统碳平衡的分析缺乏从碳固存服务供需视角的研究。

本研究以河南省为研究区,1 km网格为单元,依据“土地利用变化分析-碳固存服务供需测算-碳平衡时空变化-碳平衡驱动力分析”的基本思路,应用InVEST模型、IPCC碳排放核算、人口密度法以及生态系统供需比等方法,将河南省固碳服务的供需及碳平衡情况空间化,分析其时空变化。在此基础上,研究土地利用类型与碳平衡的关系。最后,分析碳固存服务供需的影响因素,并提出国土空间保护与利用的合理建议。本文从碳固存服务供需的视角研究区域碳平衡的动态变化,结合其时空变化及其与土地利用类型的关系,提出了国土空间优化利用的建议,以期为当地碳平衡的管理决策提供数据和分析支撑,同时为区域碳平衡的研究提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 研究区

河南省位于我国中东部,华北平原南部黄河中下游地区,界于31°23—36°22′N,110°21′—116°39′E之间,辖17个地级市以及1个省直辖县级行政单位济源市。本区地处沿海开放地区与中西部地区的结合部,是我国经济由东向西梯次推进发展的中间地带,是全国农业大省和粮食转化加工大省。

河南省地势西高东低,北、西、南三面太行山、伏牛山、桐柏山、大别山沿省界呈半环形分布,中东部为黄淮海冲积平原,西南部为南阳盆地。省内低山丘陵和平原分异明显,平原和盆地面积之和约占河南省总面积的55.7%,山地、丘陵分别约占河南省总面积的26.6%、17.7%。本区地处暖温带至亚热带、湿润至半湿润季风气候区,全年平均气温约为15.7℃,年平均降水量约为600—1200 mm。全省浅层地下水资源总量为205.3亿m3,其中淡水占97%,微咸水3%。复杂的自然条件,使得省内气候、植被、地形、成土母质等不同,土地利用方式各异,受暖温带、北亚热带季风气候影响,形成了地带性的褐土(暖温带)和黄棕壤(北亚热带),土壤类型主要为潮土、褐土、黄棕壤、棕壤。

1.2 数据来源

本研究的土地利用和人口密度数据包括河南省1995年、2005年和2015年的1 km×1 km分辨率数据,均来自中国科学院资源环境科学数据中心 (https://www.resdc.cn/)。土地利用类型分为6种:耕地、森林、草地、水域、建设用地和未利用地。

研究区各地类的平均碳密度数据主要来源于相关文献[15—22]。其中,耕地、林地和草地的地上碳密度根据对应地类的在中国和河南省的碳储量研究结果选取[15—19],地下碳密度采用根冠比法[20],结合黄玫等对中国各类型植被的根茎比系数研究成果[21]求得。本文中的土壤碳库值是指0—100 cm深度内土壤中的碳储量,各个地类的土壤碳密度根据河南省土壤碳的相关研究[22]。枯枝落叶层作为一个活跃的碳库,它在碳素循环中也起到一定的作用[16]。本文中除耕地、森林和草地生态系统外,其他生态系统的枯枝落叶层均忽略不计。各植被类型死亡有机碳密度通过收集和整理相关文献资料获得[16—17]。

在本研究中,河南省人均碳排放因子来源于中国碳核算数据库 (CEADs) 的省级部门的CO2排放清单 (https://www.ceads.net.cn/),该清单采用IPCC部门排放核算方法,涵盖47个社会经济部门(45个生产部门和2个居民部门),17种化石燃料燃烧与水泥生产相关过程排放[23]。根据数据目前的更新情况,该清单包括1997—2019年省级排放数据。该数据集使用了更新的排放因子,低于IPCC默认值,被认为更准确[24]。

选取6种影响碳固存供需的因素作为驱动因子,包括高程、年平均温度、年平均降水量、土壤有机质、人口密度和人均国内生产总值。其中,高程数据来自地理空间数据云(GDC)(http://www.gscloud.cn),1995、2005、2015年的年平均温度、年平均降水量、人口密度和人均国内生产总值均从中科院资源环境科学与数据中心 (RESDC) 获得,土壤有机质来自中国第二次土壤普查数据,河南省1:20万土壤图。

1.3 研究方法

1.3.1 固碳服务供给

陆地生态系统比大气储存更多的碳,对于影响二氧化碳驱动的气候变化至关重要[9]。使用InVEST碳存储模型来估算生态系统中存储的碳量,该模型使用的是元素碳的质量[9]。根据土地利用图,将不同土地利用类型下的各类碳库相加,得到在t时间内,每个像素单元x所贮存的碳Cxt,公式如下:

式中,Axjt为像元x中土地覆被类型j的面积。Caj、Cbj、Csj和Coj分别代表土地利用类型j的地上生物碳库、地下生物碳库、土壤碳库和死亡有机物碳库的碳密度。研究区各地类碳密度数据见表1。

相关研究表明,中国20世纪80年代到21世纪植被碳密度变化不显著[25]。借鉴相关碳储量测算时碳密度不变的假设[26],本研究假定土地利用类型的碳密度不会随着时间的推移而增加或减少,只有当土地利用类型转变时,碳密度才会发生变化。

表1 不同土地利用类型各部分的碳密度/(Mg/hm2)

1.3.2 固碳服务需求

人口密度法是目前计算生态系统服务需求的常用方法[13—14]。本文的固碳服务的需求也就是区域碳排放量,采用人口密度和人均碳排放量的乘积来测算。公式如下:

式中,其中CD为区域某年的碳排放量(kg);P(x)为像元x(1 km×1 km) 的人口密度(人/km2);φ(i)为第i年的人均碳排放系数(kg/人);N为像元总数。

因为缺少1995年的碳排放数据,本研究选择1997年人均碳排放替代,2005年和2015年人均碳排放均来自CEADs。在ArcGIS中使用栅格计算器,将各年的人口密度图和人均碳排放因子分别相乘得到1995年、2005年和2015年区域二氧化碳排放图。根据相对原子量,按照二氧化碳中所含的碳占总量的27%[13]计算,得到各年的固碳服务的需求。

1.3.3 碳平衡研究

生态供需比(ESDR),连接ES的实际供给和人类需求,可以用来揭示盈余或短缺的本质[27—28]。本文用它来反映研究区域的供需特征,根据以下方程计算[29]:

式中,Sactual和Dhumand分别为ES实际供给和人类需求;Smax和Dmax分别为ES实际供给和人类需求的最大值。ESDR>0,表示实际供给盈余;ESDR=0,表示实际供给和人类需求平衡;ESDR<0,表示实际供给赤字。在ArcGIS中,根据不同区域生态系统服务的供给和需求,利用字段计算器计算ESDR。

2 结果与分析

2.1 土地利用变化

1995—2015年间,研究区北部和中部城市群周围的建设用地面积逐渐扩大,水域面积先减少后增加,而西南部林地和草地变化较小(图1)。20年间,净变化量较大的地类为耕地、建设用地和水域,其中,耕地面积净减少2332.33 km2,建设用地净增加1904.89 km2,水域增加515.29 km2。另外,研究区林地、草地和未利用地面积均有不同程度的减少,减少面积分别为19.25、48.12、20.48 km2。

随着经济的发展和城镇化进程的加快,20年间研究区建设用地的持续增加并逐渐挤占耕地空间[30]。水域的面积经历了先减少后增加的发展过程,这与河南省气候、农业发展情况存在一定联系[31]。

图1 研究区各年土地利用现状图Fig.1 Annual land use status map of the study area

2.2 固碳服务供给

由图2看出,研究区固碳服务的单位面积供给量总体呈现西高东低的分布格局,单位固碳量的高值区集中在研究区西南伏牛山区的林地和草地等生态地类,而单位固碳量的低值区分布在研究区东部平原的人为活动强烈的建设用地。

研究区固碳服务的单位面积供给量与土地利用类型密切相关,即单位固碳量的高值区集中在林地和草地等生态地类,而单位固碳量的低值区分布在人为活动强烈的建设用地,且各地类的单位面积固碳量由大到小依次为林地、草地、耕地、水域、建设用地和未利用地。单位固碳量的空间分布的高值区主要在研究区西南的伏牛山地区,西部太行山地区以及南部桐柏山-大别山地区的林地和草地;低值区零星分布在各地市的建设用地、水域和未利用地。1995—2015年间,单位固碳量低值区面积逐渐扩大,且有从中心向周围逐渐扩散的趋势。

图2 研究区各年固碳服务供给量分布图Fig.2 Distribution map of carbon sequestration service supply in the study area

测算各年各地类总固碳量,得到表2。可以看出,河南省的碳固存主要集中在耕地、林地和建设用地。其中,由于耕地在数量上的巨大优势,其总固碳量最大,各年固碳量占对应年份总固碳量的比例均超过50%;其次是林地,占比在30%以上;另外,建设用地固碳量占比也保持在7%以上。

1995—2015年间,研究区总固碳量逐年下降,该现象主要是因为高固碳量地类减少,低固碳量地类的增加。各地类的固碳量变化中,耕地、林地、草地和未利用地的总固碳量减少,且耕地固碳量减少最为明显,而建设用地和水域的总固碳量增加。

表2 各年土地利用总固碳量/(×108kg)

2.3 固碳服务需求

从各年的碳排放量图(图3)看出,研究区固碳服务的需求量呈现中东部高、西北部低的特征,且中心城区建设用地的固碳服务需求量远高于周围的耕地。其中,郑州市、洛阳市和开封市市区的建设用地碳排放量高值区面积较大。另外,研究区的东北部的平原地区碳排放明显高于西部和南部山地丘陵区。该分布与区域经济发展水平相对一致,西部和南部地区经济发展水平相对较低,人类活动强度和土地开发利用程度不高[32]。

从1995年到2015年,研究区固碳服务的需求总量持续增加,且各个地类的固碳服务需求量均有增加,这可能与各类土地的利用强度提高有关。其中,建设用地的固碳服务需求量增加最为明显。另外,固碳服务需求的高值持续提高,且高值区面积逐步扩大,这与研究区能源工业等产业的发展和经济发展水平的提高密切相关。固碳服务需求的低值总体提高,但出现先增加后减少的趋势,这与产业的集聚效应有关,产业发展逐渐集中在优势区域。

图3 研究区各年固碳服务需求量分布图Fig.3 Distribution map of carbon sequestration service demand in the study area

2.4 碳平衡分析

根据研究区各年碳平衡状况图(图4)看出,固碳服务的供需关系总体不平衡,各区之间供需关系差异大,且在空间分布上存在错配。固碳服务供需比的高值区分布在西南丘陵山区和南部山区的林草地覆盖地,这些区域固碳量大,人类活动的碳需求较少;固碳服务的供需比低值区集中在城市建成区,这些区域人类活动强烈且固碳的植被覆盖较少。

图4 研究区各年碳平衡图Fig.4 Annual carbon balance map of the study areaESDR:生态供需比Ecological supply-demand ratio

在经济和人口规模不断变化中,供需之间的空间错配随着时间的推移而变化。1995年,研究区的固碳服务供需比为正值,说明固碳服务关系总体不平衡,研究区整体处于碳固存供给盈余的状态。2005年,研究区的固碳服务供需差在城市建设用地出现了负值,包括郑州市、洛阳市和新乡市在内的多个城市。该现象说明随着工业化水平的提高,碳排放逐渐增加,出现了固碳服务需求大于供给的区域。2015年,固碳服务供需比的高值和低值均逐渐降低,且负值区域越来越多,中北部城市群均出现负值。说明随着经济的发展,建设用地碳排放量持续增加,供给短缺的区域越来越多。1995—2015年,研究区的碳平衡呈现整体向好,局部恶化的情形。

3 讨论与结论

3.1 讨论

本文的碳平衡研究并非追求区域内部绝对的碳平衡,而是关注在社会经济发展的要求下,区域发展水平不断提高的过程中,碳平衡的动态变化。该研究可为未来国土空间规划的碳平衡目标的实现提供参考,对在粮食安全、经济发展和生态安全等不同发展方向下的空间布局提供依据。

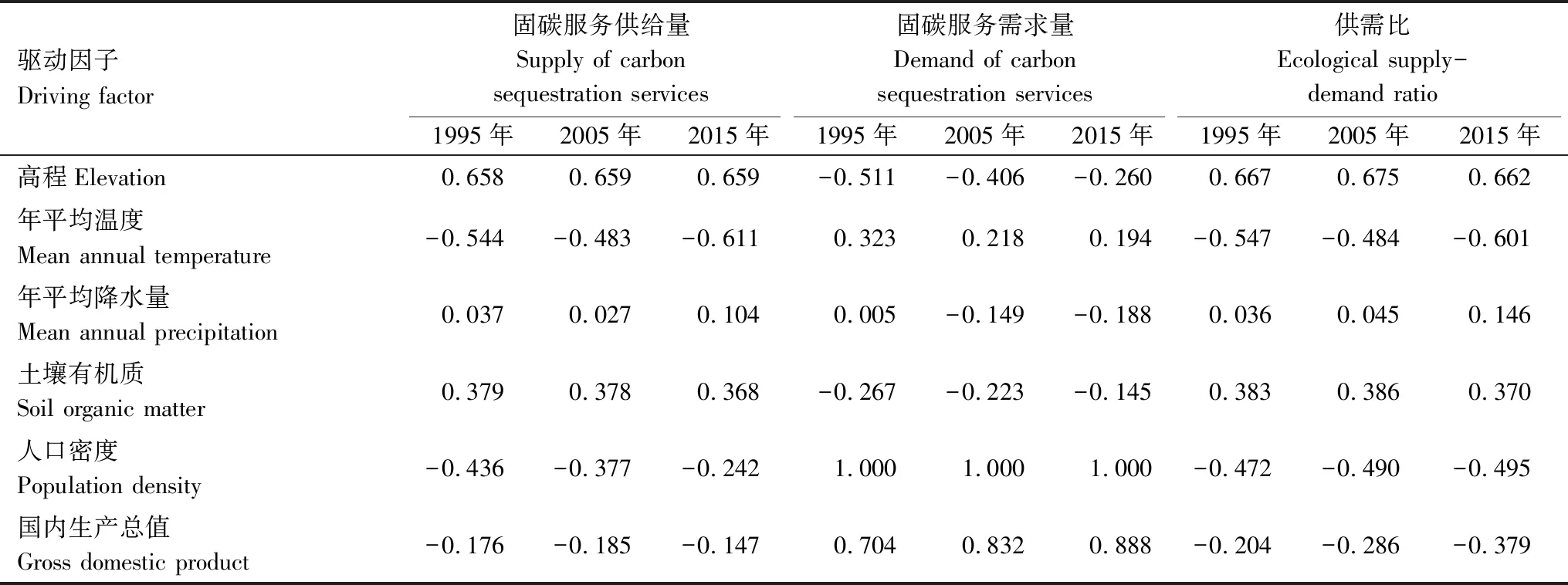

为了实现区域碳平衡的目标,提出合理的国土空间的保护和利用建议,对研究区固碳服务供需与影响因素的相关性分析进行分析(表3)。可以看出,研究区固碳服务的供给量与高程、年平均降水量和土壤有机质呈正相关,与年平均温度、人口和国内生产总值(GDP)呈负相关关系,且受高程和年平均温度的影响最大,这主要是因为研究区林草地主要分布在高程较大的山区,固碳量较多;固碳服务的需求与人口密度、年平均温度和GDP呈正相关,与高程和土壤有机质呈负相关,且除人口因素外,与GDP的相关性最强,这与以往经济发展水平与碳排放的相关性研究结果相同[33];固碳服务的供需比与高程、年降水量和土壤有机质呈正相关,与年平均温度、人口和GDP呈负相关,且受到高程的影响最大。因此,在国土空间保护和开发的过程中,选择高程大、降水多林草集中区的地方作为生态保护的区域,在人口密集、经济发达的地方设定集中建设发展区。

表3 研究区固碳服务供需影响因素的相关系数矩阵

从固碳服务的供需与土地利用类型的关系上看,研究区林地面积占比虽然不大,但其总固碳量却较高。因此,可通过改变土地利用方式、优化国土空间格局等手段[34],缓解生态失衡、助力碳平衡目标的实现。低碳的国土空间布局需要增加人为活动较少的林草等固碳服务供给的高值空间,减少经济活动强烈的建设用地等固碳服务需求的高值空间。

河南省作为我国粮食核心生产区,耕地面积占区域总面积的60%以上,耕地的碳固存量在研究区具有明显的数量优势。但在研究时段内,耕地的固碳服务需求量不断增加,但其供给量却逐渐减少;建设用地的固碳服务供需量均有增加,但需求增加的速度远远超过供给的增长速度。因此,为实现区域碳平衡的可持续性,在国土空间布局中,要保障一定的耕地数量、减少耕地向建设用地的转移,可以在保证粮食安全的同时,起到增加区域碳固存、减少碳排放的作用。

3.2 结论

本文从固碳服务的供需视角,以1 km网格为单元,以河南省为例开展区域碳平衡的实证研究,结论如下:(1)研究区耕地的固碳服务供需量均为最大,但其总供给量远远高于总需求量。(2)固碳服务的供给量和需求量与土地利用类型密切相关,人为活动较少的林草地为固碳服务供给的高值区,经济活动强烈的建设用地为固碳服务需求的高值区。(3)研究区固碳服务的供需关系总体不平衡,各区之间供需关系差异大,且在空间分布上存在错配,碳固存的盈余区主要分布在西南部林草地覆盖地,短缺区位于城市中心建成区。(4)1995—2015年,总碳固存供给量逐年下降,总碳固存需求量逐年增加,研究区碳平衡表现为整体向好,局部恶化的情况。

3.3 不足与展望

本文重点研究固碳服务供需在空间上的特点及变化,对固碳服务需求的计算不够精确,只考虑了与能源相关的CO2排放中的碳元素,没有考虑其他人为活动产生的碳,可能导致固碳服务的需求整体偏低。另外,碳密度随时间和空间的变化而变化,但是本研究为了突出土地利用类型与固碳服务供给的关系,假定研究时间段内,植被碳密度不变。未来应综合考虑各种人类活动碳排放,提高碳排放测算的准确性。另外,本研究只在网格单元尺度对省域尺度碳平衡进行了研究,未来可在同一范围内,同时进行分析多个尺度的分析,为区域碳平衡和碳补偿等提供参考。