生态用地空间稳定性及其格局分析

——以咸阳市为例

高 建,李 彤,贾宝全,*,张秋梦,刘文瑞

1 咸阳市林业科学研究所,咸阳 712000 2 中国林业科学研究院林业研究所/国家林业和草原局林木培育重点实验室/国家林业和草原局城市森林研究中心,北京 100091

土地利用/土地覆盖变化是全球环境变化研究的重要内容,社会经济发展和城市扩张等人类活动导致的土地利用/土地覆盖变化给生态系统带来了很大压力[1]。作为土地利用类型重要组成部分的生态用地,既是区域生态系统服务和区域生态承载力的重要保障与载体,也是区域生态系统的稳定性和安全性的重要基石[2],更是衡量一个地区国土生态环境质量的晴雨表[3],对于完善区域生态安全格局、促进经济社会和生态环境协调发展具有重要意义,在维护生态平衡、保障国土生态安全、应对全球气候变化中具有特殊地位[4]。

生态用地是以发挥生态功能或生态效应为主的土地利用类型[5]。正是由于其与区域生态安全和经济社会的可持续发展的重要联系,该概念一经提出[6],便迅即引起了广大学者的关注,并成为国内土地利用/土地覆盖领域最重要的研究议题之一。在目前愈演愈烈的快速城镇化背景下,生态用地研究一直是学界关注的焦点,相关学者从不同学科、不同视角开展了大量的研究工作。从研究内容看,多集中在生态用地的内涵与分类[7—11]、生态系统服务价值评估[12—15]、生态用地安全格局构建与空间识别[16—20]、生态用地规划[2,17,21—23]、生态用地景观格局变化[24—27]、生态用地时空演变及其驱动因素[28—32]、生态用地模拟研究[33—38]和生态用地布局优化[39—42]等方面;从研究区域看,主要集中于地级市域单元与县域单元等宏观尺度上,从而衍生出城市生态用地与区域生态用地的概念差异;从研究的数据支撑来看,主要是以中尺度Landsat系列遥感数据的解译为基础,并逐渐由单期数据的生态用地总量及其空间分异向多期乃至最新动态的时空格局变化方向扩展;研究的重心始终以时空动态变化为核心,力图揭示生态用地的时空格局变化的过程、动因以及探索减缓这种变化的实践措施。

就区域管理而言,生态用地在时、空上的稳定才是其有效发挥生态效益、支撑经济社会发展最大化、维持并提升区域可持续发展的核心基础,然而目前的相关研究工作对此极少触及,仅有一些实现可视化工作的相关文献[43—45],从而导致了对区域生态保护与国土空间规划针对性与有效性的相对不足。为此,本文以生态用地的空间稳定性为核心,选择咸阳市域为研究区域,利用多时相遥感影像解译数据,借助土地利用转移矩阵方法,通过构建的类型稳定性和区域稳定性指数,系统地探索生态用地稳定性的时空演化特征,一方面丰富生态用地的研究内容,另一方面为生态用地的保护和高效利用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

咸阳市位于陕西省中、西部,市域总面积达10192.05km2,地势北高南低,北部是黄土丘陵沟壑区,中部是黄土台塬区,南部为关中平原(图1)。全市地处暖温带,属大陆性季风气候,四季冷热干湿分明,多年平均降水量为567.9mm,年平均温度9.0—13.2℃,全年太阳辐射4.61×109—4.99×109J/m2。累计年平均光照时数为2017.2—2346.9h,主要灾害性天气有干旱、连阴雨、暴雨、冰雹、霜冻、干热风、大风等。咸阳市属暖温带半湿润落叶阔叶林,处粘黑垆土、褐色土地带,区域内共分10个土类,23个亚类,38个土属,147个土种。其中黄绵土分布最广,约占总土地面积的35.9%;其次是娄土,约占总土地面积的24.7%;第三是黑垆土,占总土地面积的15.4%;第四是褐色土,约占总土地面积的5.8%。

图1 咸阳市地理区位与区划图Fig.1 Geographical location and eco-regionalization map of Xianyang City

咸阳市现辖9县2区2市(图1),全市常住人口395.98×104人,人口密度约为384人/km2,2020年全年地区生产总值2204.81×108元,城镇居民人均可支配收入37975元,农村居民人均可支配收入12879元。

1.2 数据来源

研究所用数据来源于GlobeLand30(http://www.globallandcover.com/),GlobeLand30是国家基础地理信息中心研制的2000、2010和2020年高分辨率全球地表覆盖产品,具有空间分辨率高(30m)、总体分类精度高(>80%)、数据质量在空间和时间上一致性强的特性,被广泛应用于土地利用/覆盖变化研究中[46—47]。该数据集包含耕地、森林、草地、灌木地、湿地、水体、苔原、人造地表、裸地、冰川和永久积雪共10大类地表覆盖信息。鉴于元数据分类中已经将湿地和水体作为两个独立的地类析出,这一点有别于过去主流的土地覆盖分类体系,从而突出了湿地作为水陆过渡带生态功能的重要性,同时根据非生产性、非建设性、以发挥生态功能、稳定区域生态平衡为主等生态用地特点[5],因此本文研究区域的生态用地中只包括了该10类土地覆盖类别中的森林、草地、灌木地和湿地4种类型。

1.3 研究方法

1.3.1 生态用地稳定性指数

景观稳定性是景观生态学中的核心研究议题之一[48],目前的景观稳定性概念大多借用了生态系统稳定性概念[49],尚没有一个可为学界普遍接受的、内涵与外延均很明确的概念。景观的稳定性应该是指在一定区域内不同景观要素占据空间在时间尺度上保持其本质属性不变的特性,这些属性不随时间变化的生态用地组合也可称之为稳定性生态用地。从土地覆盖/土地利用的角度来看,稳定性可以用一定区域内各类土地覆盖/土地利用类型面积随时间保持不变的比例来衡量[50]。为此,借用转移概率矩阵方法的结果,我们认为:生态用地空间稳定性就是指在两个不同的时间点之间,生态用地在区域空间内保持其地类属性不变的特征。我们尝试提出生态用地稳定性指数作为定量刻画生态用地空间稳定性的参考工具,具体的计算方法为:

(1)

式中,PSI表示生态用地稳定性指数,Ai表示在研究的时间段内研究区域中生态用地覆盖i类型保持覆盖性质不变的面积,这里i分别代表森林、草地、灌木地和湿地,A表示研究区域内各类土地覆盖的面积总和,研究区域可以使不同级别的行政区划单元,也可以是不同尺度的地理网格单元,文中为行政村的总面积;n代表生态用地覆盖类型的总数。就同一区域的不同时间段或不同区域同一时间段的比较而言,PSI值越大,表明区域生态稳定度性越高;反之,稳定度则越低。

1.3.2 空间自相关分析

空间自相关分析是研究某一区域属性时空格局演进的常用方法,通常采用Moran指数来进行测度,包括全局空间自相关和局部空间自相关两部分[51—52]。

(1)全局空间自相关分析

该分析用于描述某一属性在总体空间内是否存在集聚性状态,计算公式为:

(2)

(2)局部空间自相关分析

该分析可以将全局空间自相关的Moran指数分解到各个组成单元,用以检验局部地区是否存在空间集聚区,计算公式为:

(3)

(3)热点分析

(4)

式中,wij为斑块i与斑块j之间的空间权重矩阵,xj为斑块j的属性值,这里为村级稳定性指数,n是总的斑块数,文中指咸阳市的行政村数量。

所有空间自相关分析研究均借助ArcGIS 10.8软件平台完成,利用空间统计中的相关工具实现。

2 结果分析

2.1 生态用地变化过程

2.1.1 生态用地总体变化过程

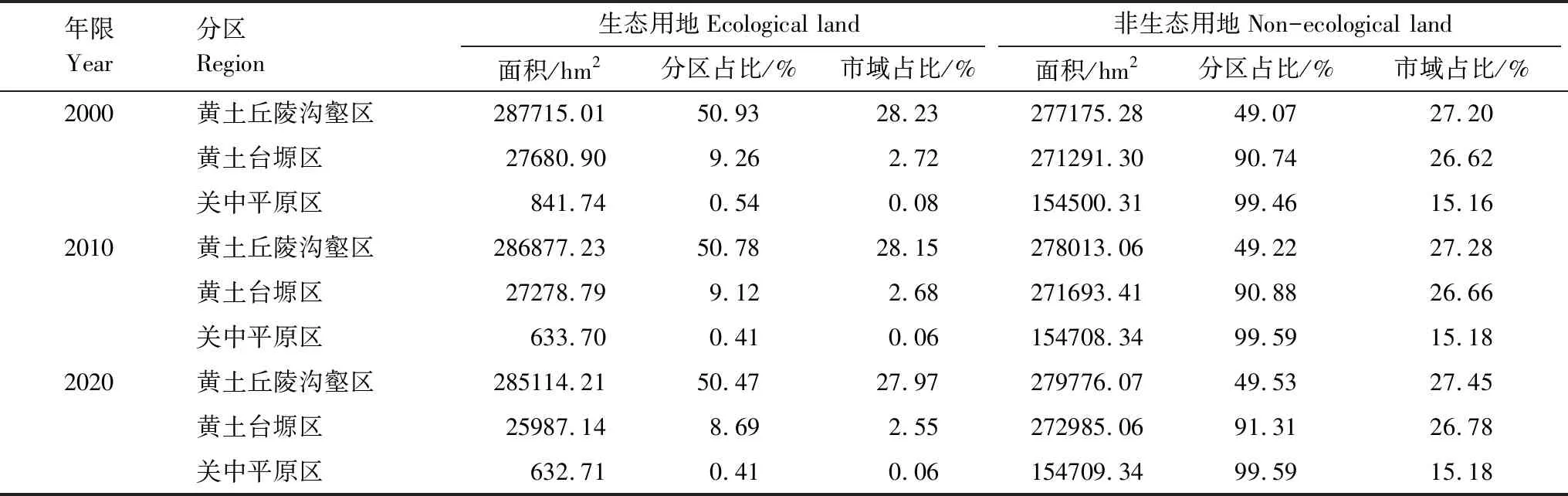

2000、2010和2020年咸阳市域土地利用数据变化表明,在过去的20年间,咸阳市的生态用地总体呈现不断缩小的趋势(表1),2000—2010年间,总体减少了1450.89hm2,2010—2020年间持续减少了3058.92hm2,呈现出加速缩减的变化特点。其中草地和湿地均呈现了连续减少变化趋势,而森林与灌木地则呈现出前期增加、后期减少的变化过程。从非生态用地的变化来看,耕地和人造地表都呈现出了远超生态用地变化幅度的连续变化过程,其中耕地分别在2000—2010年和2010—2020年两个时间段内减少了11944.26hm2和6091.56hm2,人造地表分别增加了13383hm2和9133.11hm2。

表1 咸阳市域2000、2010和2020年土地利用总体变化/hm2

2.1.2 稳定性生态用地总体变化

从稳定性生态用地的空间分布来看(图2),2000—2010年和2010—2020年两个时段的分布格局大同小异,其主要分布在市域的中、北部区域,其中以黄土丘陵沟壑区域的分布最为集中,而关中平原区域以及黄土台塬的南部区域稳定性生态用地仅在个别地点呈现散点状格局分布。

图2 稳定性生态用地空间分布Fig.2 The spatial distribution of stable ecological land in Xianyang city

从稳定性生态用地的统计结果来看(表2),森林类型的占比最大,在2000—2010和2010—2020两个时段内其面积占比分别达到了77.09%和78.49%,其次为草地,面积占比分别达到了22.16%和18.96%;从其变化来看,稳定性生态用地呈现了不断增加的变化趋势,总量由2000—2010时段的266935.14hm2增加到了2010—2020时段的275851.17hm2,其中以森林的增量最大,2010—2020时段比2000—2010时段净增10730.79hm2,其次为灌木地,净增5030.01hm2,稳定性草地的减幅最大,净减6838.2hm2,同时稳定性生态用地面积在生态用地总量中的占比却在逐步提升,2000—2010时段内的稳定性生态用地分别在2000年和2010年生态用地总量的84.28%和84.67%,而2010—2020时段内稳定性生态用地占2010年和2020年度总生态用地的比重分别提升到87.5%和88.35%。从稳定性生态用地的空间分异情况来,均以北部黄土丘陵沟壑区的面积占比最大,2000—2010和2010—2020两个时段,其区域面积占比分别达到了96.41%和91.81%,而中部黄土台塬区稳定性生态用地的面积占比分别只有8.4%和8.04%,南部的关中平原区面积占比仅有0.13%和0.15%。

从稳定性生态用地的类型构成来看,北部黄土丘陵沟壑区在两个时段均以森林类型为绝对优势,面积占比分别占区域稳定生态用地总量的81.13%和82.36%,草地类型次之,但面积占比大幅度降低,分别只有18.05%和14.89%,湿地类型出现了从有到无的变化;中部黄土台塬区在两个时段均以草地类型为主,森林次之,面积占比分别为65.99%和64.39%、34.01%和35.61%,灌木地和湿地类型近乎绝迹;到了南部的关中平原区域,虽然其呈现了与中部黄土台塬区相似的构成特点,但森林类型的面积占比分别只有17.99%和11.95%,同时稳定性湿地面积占比也从0.01%提高到了8.69%。

表2 稳定性生态用地组成及其变化

2.2 生态用地稳定性指数动态

2.2.1 生态用地稳定性指数总体变化

根据公式(1)计算的全市与不同生态区的稳定性指数结果表明(图3),全市的生态用地稳定性指数在2000—2010和2010—2020两个时间段内,其基本上都维持在26%—28%之间,但不同生态区域间差别很大,其中以黄土丘陵沟壑区最高,在两个时间段内,其基本上都维持在43%—45%之间,黄土台塬区次之,两个时间段内也维持在了14%—15%之间,关中平原区生态稳定性指数最低,两个时段都在0.2%以下。

图3 生态用地稳定性指数及其变化 Fig.3 Ecological land stability index and its change in different period

从其变化情况来看,其本上都呈现了随时间增加的变化趋势,但增幅有限,全市平均增幅为0.87个百分点,其中以黄土丘陵沟壑区增幅最大,后10年比前10年增加了1.61个百分点,关中平原区也增加了0.02个百分点,只有黄土台塬区呈现了降低的变化过程,后10年与前10年相比,生态用地稳定性指数降低了0.15个百分点。

2.2.2 生态用地稳定性指数的分级变化

以行政村为单元,采用自然断点法进行的稳定性生态用地占比分级结果见图4。从中可以看出,2000—2010和2010—2020两个时段的稳定生态用地分级格局基本相同,高稳定分级区域主要呈“岛状”分布在黄土丘陵沟壑区海拔较高的丘陵沟壑区区域的旬邑县东北、永寿县的西北角区域和彬州市的西南角区域,以及礼泉、泾阳和淳化三县交汇区域。中稳定分级区也分布在北部的黄土丘陵沟壑区以及黄土台塬区的西北部区域,与该区域的低稳定等级呈交错分布;而最大、最连片的低稳定等级生态用地主要分布在中部的黄土台塬区与南部的关中平原区。

图4 以村为单位的生态用地稳定性指数分级Fig.4 Classification of ecological land stability index

从分级统计结果来看(表3),咸阳全市以低稳定性等级区域占优势,从2000—2010和2010—2020两个时段的分布情况来看,低稳定性等级区域的面积占比分别达到了52.03%和50.21%,但在时间演化上,后一时段相较于前一时段而言,低稳定性分级的区域面积减少了18569.61hm2;中稳定性和高稳定性分级区域的面积在两个时段均始终保持在30%和15%以上,且均呈现了面积增加的变化特点,后一时段较前一时段分别增加了12756.69hm2和5812.92hm2。

从不同生态分区的情况来看,黄土丘陵沟壑区总体的变化趋势呈现了与全市域相一致的变化趋势:低稳定区域的面积在减少,而中稳定和高稳定区域面积在增加;但占优势的分级类型已经变成中稳定类型,在2000—2010到2010—2020两个时段,该类型的面积比例分别达到了51.45%和52.69%。黄土台塬区的分级面积构成也是以低稳定性类型面积占优势,但其面积占比较全市水平更高,两个时段内分别达到了85.09%和83.93%,在时段变化上,其呈现了低稳定类型和高稳定类型同步减少,而中稳定类型面积增加的变化过程。在关中平原区,高稳定区域完全消失,而低稳定性类型面积占比呈现出一枝独秀的特点,两个时段的面积占比分别高达100%和99.99%。

表3 稳定性指数的区域分级统计

2.3 稳定性生态用地空间格局分析

2.3.1 生态用地稳定性指数的局部空间自相关分析

依托ArcGIS平台,以2000—2010和2010—2020两个时段生态用地稳定指数为基础,在明确最佳空间邻域距离(61900m)条件下的Moran′s I指数见表4。表中数据表明,咸阳市两个时段的生态用地稳定性指数均存在显著的空间聚集分布特征。

表4 2000—2010和2010—2020时段内生态用地稳定性指数的全局统计

生态用地稳定性指数的进一步局部空间自相关分析表明(图5),生态稳定性指数的高-高值聚集区主要集中在北部的黄土丘陵沟壑区,低-低值聚集区集中在北部的黄土丘陵沟壑区南缘西半段以及全部的关中平原与中部黄土台塬区域;高-低值异值区和统计不显著区域呈窄带状沿黄土丘陵沟壑区与黄土台塬区交错区域分布;低-高值异值区则呈“散片”状分布在北部的黄土丘陵沟壑区的高-高值聚集区背景基质中。

图5 咸阳市生态用地稳定性局部聚集分析图Fig.5 Local spatial autocorrelation of ecological land stability index in Xianyang city

从聚集类型的统计看(表5),在2000—2010和2010—2020两个变化时段内,高-高值聚集区和高-低值异值区的面积与包含的村庄数量出现了同步增加的变化趋势,后10年时段分别比前10年时段增加了3905.90hm2、8594.08hm2和10个、2个;低-低值聚集区和低-高值异值区在两个时段则呈现了面积与村庄数量同步减少的变化趋势,后一时段较前一时段分别减少了1307.92hm2、3648.33hm2和6个、12个;统计不显著区域的面积在后一时段较前一时段减少7543.73hm2,包含的村庄数量则增加了6个。

2.3.2 生态用地稳定性指数的空间热点分析

虽然聚集分析可以明确不同聚集类型大致的空间分布,但无法给出具有空间统计意义准确结果。局部空间聚类分析基础上的,对2000—2010和2010—2020时间段内的生态用地稳定性指数的进一步热点分析表明(图6),沿中部的统计不显著窄带,在99%置信度下的热点和冷点区域分别分布于该带北南两侧,其他置信度区间下的热点和冷点区域分别呈小斑块状紧邻于统计不显著区域两边,这表明具有空间统计意义的生态稳定性指数的高值区主要分布于北部的黄土丘陵沟壑区,而生态稳定性指数的低值区主要分布在中部的黄土台塬和南部的关中平原区域。

表5 不同时段生态稳定性空间聚集类型统计

从热点图与聚集类型图的GIS列联表分析结果来看(表6),2000—2010和2010—2020两个变化时段内,热点区面积增加7450.11hm2,冷点区面积减少了8154.36hm2,这表明在2000—2020年的这20年间,咸阳市域的生态用地稳定性一直处于缓慢的增长变化过程中。从其内部构成来看,热点区与冷点区都以99%置信度区间控制面积为主,其占市域总面积的比例在两个时间段内分别都在47%以上,而95%和90%置信度区间控制面积占市域面积的比例均在0.75%以下,统计不显著区域占市域面积的比例基本保持在2%—3%之间。从冷热点的空间聚集类型分布来看,热点区分布于高-高值聚集区和低-高值异值区,其中分布高-高值聚集区的面积占比在两个变化年度中分别为87.85%和89.05%;而冷点区的分布相对较为分散,但均以低-低值聚集区占比最高,两个年度的占比分别达到了76.48%和77.49%,其次为高-低值异值区区域,占比分别为8.26%和10.16%;热点分析中的统计不显著区,主要分布在高-高值聚集区,占比分别为69.08%和67.80%,其次为低-高值异值区和基于聚集度分析的统计不显著区,占比分别为10.16和17.98%、20.76%和14.22%。

图6 咸阳市生态用地稳定性热点分析Fig.6 The hot spot analysis of ecological land use stability in Xianyang city

表6 热点图与聚集类型图的列联表分析统计

3 讨论

3.1 生态用地稳定性及其格局是区域生态建设格局稳定性的核心基础

随着时间的变化,受各种自然与人为活动因素的影响,各类土地利用类型在不同时间段之间都存在一定的双向变化,从咸阳市2000—2020年的土地覆盖变化情况看(表7),20年间耕地、水体和人造地表分别有17144.01、513.81、331.83hm2流向了各类生态用地,与此同时又有22518.9hm2的各类生态用地分别流向了耕地(20847.51hm2)、水体(632.97hm2)和人造地表(1038.42hm2)。这种双向变化说明,咸阳市域的生态格局尚存在一定程度的不稳定性。这种不稳定性既会影响生态用地功能的充分发挥,又在一定程度上会屏蔽掉对相关问题的及时关注,并影响到解决策略的提出与实施。作为区域生态安全格局的最重要架构,生态用地相关研究对其数量变动与总量增加给予了极大的关注,但其空间稳定性问题一直没有得到足够重视。生态用地是维持区域生态过程与社会经济可持续发展的最重要基础条件,只有同时满足数量足够与空间稳定这两个条件,才能保证生态用地功能的不断增强与可持续发挥。在目前各地深入开展并落实国土空间规划与生态红线的新形势下,必须对生态用地的稳定性有所重视,将其置于与生态用地的数量需求同等重要的地位,并在目前的各类空间规划(尤其是“三生”空间中生态空间)制定与实施中予以考虑,以有效减少乃至避免生态建设过程中的盲目性与生态布局不合理等问题。

表7 咸阳市土地覆盖2000—2020年间转移概率矩阵/hm2

另外,从本次的研究结果看,虽然2000—2010和2010—2020两个时间段内,咸阳市域的生态用地面积呈现了不断加速的面积减少变化过程,但从生态用地的稳定性来看,其稳定性生态用地总面积从266935.14hm2增加到了275851.17hm2,而且低稳定性区域减少了18569.61hm2、中稳定与高稳定性区域分别增加了12765.69hm2和5812.92hm2。这表明,稳定性面积的增加通过既有生态功能的保持与可持续发挥作用,在一定程度上减缓了总量减少对区域生态安全的冲击,同时也从侧面说明了生态用地稳定性研究的意义所在。

3.2 地貌条件是影响生态用地空间分布及其稳定性的最重要因素

有关研究指出,气候和地貌格局是影响景观形成和演化的最重要自然条件,在气候相对一致的区域内,地貌条件便成为了景观演化最重要的自然驱动力[49]。咸阳市的情况也再次印证了该论断的科学性。从咸阳市的情况来看,无论是生态用地总量(表8)还是稳定性生态用地(图1、图2)分布,都主要分布在黄土丘陵沟壑区,尤其是该区域的海拔愈高的地方分布愈密集。从地类统计来看,2000、2010和2020三个年度内,生态用地面积占市域的比例基本上都维持在27.5%—28.5%之间,而非生态用地的面积比例也基本上都维持在27%左右;而到了黄土台塬区,由于地形相对平坦、农田与村庄广布,因此生态用地面积只占到市域总面积的2.5%—2.8%,而非生态用地市域占比则达到了26%—28%之间,与黄土丘陵沟壑区占比不相上下;而在关中平原区,这里地形更为平坦,是咸阳市城市发展集中区,也是全市工农业最发达的区域,受城市化与工农业发展占地影响,生态用地占市域面积的比例在3个年度均不到0.1%。

表8 不同生态分区中生态用地与非生态用地统计

3.3 冷点区域是今后咸阳市生态建设的最重点区域

从前面的热、冷点分析可以看出(表6),2000—2010和2010—2020两个时段的冷点面积及其市域占比分别达到了497348.64hm2和48.8%与489194.28hm2和48%,这表明咸阳市市域差不多有一半的国土空间处于生态用地稳定性指数极低的状态下,且占据了中部黄土台塬区的绝大部分区域以及南部关中平原区的全部(图6),冷点区域生态用地不仅稳定性低,而且整体上生态用地也极度匮乏(表8)。从区域生态安全格局构建和环境的可持续性建设两方面来看,冷点区域都应该是咸阳市今后生态建设补齐短板的重点区域。具体来看,黄土台塬区在“三生”空间优化的过程中,生态用地空间还有一定的提升潜力,应该在现有生态用地质量提升与未来数量适当扩增两方面下功夫,同时加强村镇人居林与乡村产业林建设,以弹性的方式扩大生态用地覆盖。南部的关中平原,鉴于其极高的非生态用地比例现状与尖锐的生产空间-生活空间矛盾和生产空间-城市扩张空间矛盾,大范围提升生态空间的可能性极小,因此,应该同步加强乡村人居林与城市森林的建设步伐,并通过绿道建设,以满足城乡居民的绿色生态需求愿望,增强城乡居民的幸福感与获得感,同时依托平原水网,大力开展湿地生态建设,通过点、线结合的方式,最大限度的从生态格局优化上下功夫。而北部的黄土丘陵沟壑区,这是咸阳市最重要的水源涵养区域,目前的生态用地比例占区域面积的50%以上,咸阳市仅有的三个自然保护区(石门山省级自然保护区、永寿翠屏山自然保护区、淳化县爷台山市级自然保护区)也都位于该区域,因此该区域的后续建设主要内容重点着眼于生态用地的保护与质量提升。

4 结论

本项研究以GlobeLand30数据为基础,从咸阳市域与不同生态分区两个尺度,分析了咸阳市生态用地、生态用地稳定性指数的变化情况;并利用空间统计学中的局域空间自相关和热点分析技术,对生态用地稳定性指数的空间格局进行了分析。主要结论如下:

(1)2000—2020年的20年间,咸阳市生态用地面积减少了4509.81hm2,以2010年为界其中后10年的减少面积是前10年减少面积的2.11倍;但稳定性生态用地却从前10年时段的266935.14hm2增加到了后10年时段275851.17hm2;生态用地稳定性指数也增加了0.87个百分点;生态用地稳定性指数的分级总体上也揭示了低稳定等级区域在减少,而中、高稳定等级区域在扩大的事实。这一方面说明,过去单纯以面积指标探讨生态用地问题的片面性,也凸显了生态用地稳定性研究对传统探究的补充意义,另外稳定性指数的增加也说明,咸阳市在生态用地面积有所减少的情况下,其区域生态安全格局与生态系统功能还是基本保持稳定的这一事实。

(2)生态稳定性指数的局部空间自相关分析显示,市域的生态用地稳定性格局以高-高聚集区和低-低聚集区为主,两个聚集区范围占市域面积比例在2000—2010和2010—2020两个时间段,分别达到了48%—49%和47%—48%;具有统计意义的冷点空间(代表低生态用地稳定性)主要分布在南部的关中平原区和中部黄土台塬区,而热点空间(代表高生态用地稳定性)则以北部的黄土丘陵沟壑区为主。无论是聚集区的空间分布还是热点与冷点的空间分布格局,都与稳定性生态用地分布和生态地貌区划呈现了极好的空间关联性。

(3)相较对于传统的生态用地年度总量变化指标而言,生态用地稳定性指数可以从时间和空间两个方面,结合生态用地上的植被类型、植被结构、植被格局、植被质量等更多的侧面反映生态用地对区域生态环境可持续性的支撑程度,在未来的生态用地的空间质量评价和生态空间保护与规划等领域上具有一定的应用前景,对于指导未来的空间生态建设也具有极强的针对性和可操作性。