苏州市河湖蓝藻智能识别监管平台建设设计

朱文涵,金义蓉,粟一帆,洪 磊,范子武,徐 涛

(1.南京水利科学研究院,江苏 南京 210029;2.水利部太湖流域水治理重点实验室,江苏 南京 210029;3.苏州市水利水务信息调度指挥中心,江苏 苏州 215101)

苏州市位于长江尾闾、西临太湖,是典型平原河网城市,境内河道纵横、湖泊众多,水系及水文水质状况复杂。随着污染防治攻坚战阶段性目标任务圆满完成,太湖流域河湖水环境明显改善,但改善成效尚不稳固。在太湖蓝藻水华持续高发,暴发强度未明显下降的态势下[1],苏州市河湖蓝藻水华防控形势依然严峻。而传统的人工监控与巡检模式费时费力,难以及时发现藻情并上报,并且各监管部门之间数据共享程度较低,缺乏协同联动的处置机制,为实现河湖蓝藻水华的高效能防治带来挑战。面对苏州市标本兼治,应急防控与长效治理并重,源头治理与过程管控并重,“早预警、早准备、早防范、早处置”的蓝藻水华防控迫切需求,亟需进一步完善河湖蓝藻水华智慧监管机制。

水华问题在全球内陆湖普遍存在,传统的治理方式依赖于明确蓝藻的暴发情况和重灾区域,针对这种情况,提出用深度神经网络模型实现基于图像的蓝藻的语义分割,用于定位蓝藻暴发的区域[2]。采用AI视频识别技术实时获取蓝藻图像,将图像中的蓝藻分割出来,计算蓝藻(像素点)覆盖率及面积,可以为蓝藻实时预警或决策提供定量指标[3],目前已广泛应用于太湖、巢湖等蓝藻频发湖泊[4]。以AI视频识别技术取代传统人工巡查,运用信息化技术对河湖监管工作进行智慧化管理,是实现河湖蓝藻智能识别监管的有效手段。因此,本研究制定了基于视频识别的河湖蓝藻智能识别监管平台总体方案,及时感知河湖蓝藻发生状况,为蓝藻应急防控提供科学决策依据,为河湖蓝藻智能监管提供参考。

1 建设思路

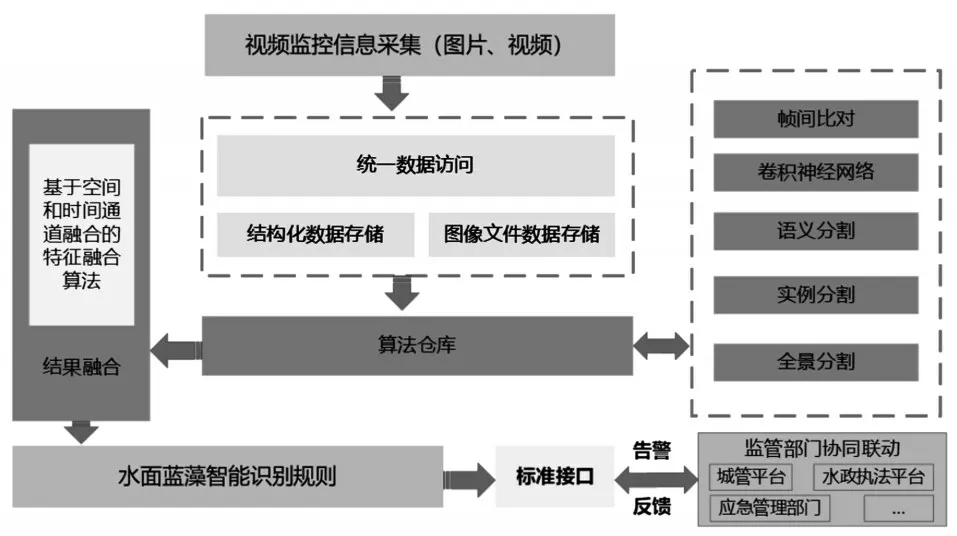

河湖蓝藻智能识别监管平台总体设计思路如图1所示。研究不同条件下,蓝藻智能识别技术适用性,从摄像头的参数要求、现场环境条件等多维度视角验证图像识别模型的适用条件,建立预警机制,让用户实时了解预警信息,并提供标准化数据和服务接口,能与其他业务平台有效对接,在此基础上构建统一的应用服务。该监管平台能打通不同部门间业务壁垒,打造蓝藻识别告警记录与监管部门联动处理协同监管平台,为蓝藻防控提供决策依据,实现河湖全天候蓝藻自动识别监控与联动处理,配合监管部门协同联动,实现蓝藻全流程闭环处理。

图1 河湖蓝藻智能识别监管平台设计思路

2 业务流程

河湖蓝藻智能识别监管平台业务流程如图2所示。(1)采集监控信息:利用视频监控,实现对重点河湖附近的24 h定点监视,采集图像与视频信息;(2)统一数据访问:原始的视频实际上是一种非结构化的数据,其中的目标只能直观观看,不能被计算机直接读取和识别。视频数量巨大,包含的场景多样,涉及的视频分析技术复杂,需要以平台的方式统一规划建设,才能做到计算资源的动态调配,提升计算资源的利用效率。如蓝藻识别只需要在每年的5-10月进行分析,且只需要每天早上7:30分短时分析。

图2 河湖蓝藻智能识别监管业务流程

3 AI视频蓝藻识别算法

3.1 形成算法仓库

通过视频分析平台,开发适应算法,形成算法仓库,解决蓝藻识别特征问题,利用相对少的视频分析计算资源,完成更多倍路数的视频分析任务,从而有效减少计算资源的投资浪费。

3.2 智能识别水面蓝藻

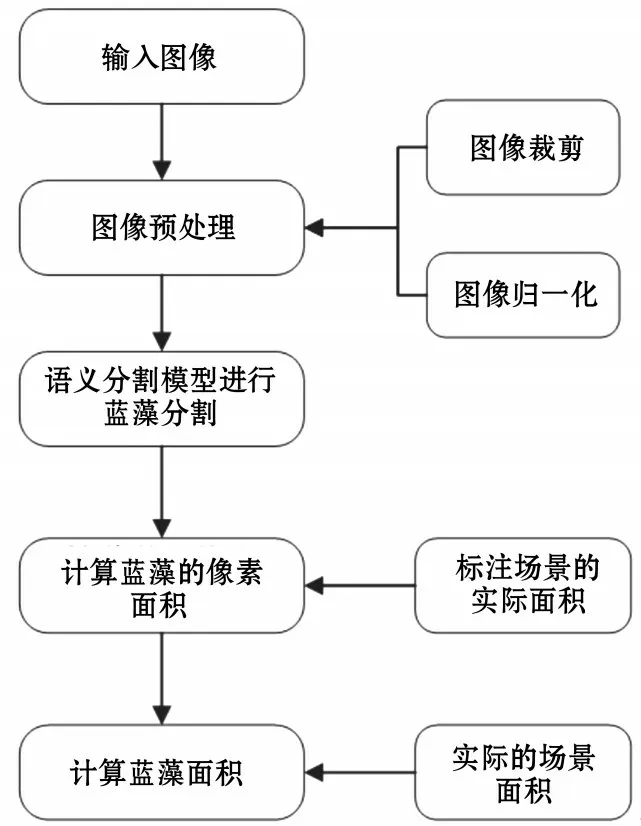

蓝藻识别算法即为蓝藻区域分割算法,该算法一是寻找到河湖面上的蓝藻的位置,二是计算出蓝藻的面积,由于涉及计算面积,需要对蓝藻进行像素级别的识别,仅仅依靠分类和目标检测是无法达到项目需求的,所以需要对蓝藻进行分割来实现像素级别的检测。蓝藻识别算法逻辑如图3所示。

图3 蓝藻识别算法逻辑

4 河湖蓝藻智能监管机制

4.1 建立高时效性预警机制

根据视频智能识别结果,以计算机视觉代替人眼判别,排除个人主观因素,对水面蓝藻水华状况进行定量分析,快速精准定位蓝藻水华暴发位置及面积。参考HJ 1098《水华遥感与地面监测评价技术规范(试行)》基于水华发生面积比例评价的水华程度等分级标准(表1),及,确定蓝藻水华暴发程度,根据暴发程度预判预警,建立苏州市河湖蓝藻水华分级预警体系,为后续应急措施提供依据。

表1 基于水华面积比例评价的水华程度分级标准

4.2 打造协同处理平台

对现有信息化平台进行升级改造,让用户实时了解预警信息,提供标准化数据和服务接口,能与其他业务平台有效对接,在此基础上打造蓝藻水华预警记录与监管部门联动处理协同平台,构建统一的应用服务,打通部门间业务壁垒,实现蓝藻智能识别预警结果与业务应用深度融合。

4.3 制定蓝藻水华防控预案

参考《苏州市太湖蓝藻暴发应急预案》等文件,提出苏州市河湖蓝藻水华分级响应预案,根据水华暴发程度,选择相应的蓝藻防控措施,包括在重点水域组织增氧曝气作业;在满足防汛等安全的条件下,加大重点水域水体置换流量,改善水动力条件抑制蓝藻生长;加大重点水域蓝藻拦截、藻水打捞、藻水处理等作业量,做到驻守处置;必要时进行藻水打捞处理,组织蓝藻围捕作业等。

4.4 监管部门联动处理

依托协同处理平台,实现各级河湖监管系统的横向协同和纵向贯通,建立高效联动机制,为打捞船只的合理调度、曝气增氧及调水引流措施的实施提供决策依据,实现河湖全天候蓝藻自动识别监视与联动处理,消除水华潜在风险,配合监管部门协同联动,实现蓝藻识别与管控的全流程闭环处理。

5 平台设计

5.1 系统架构

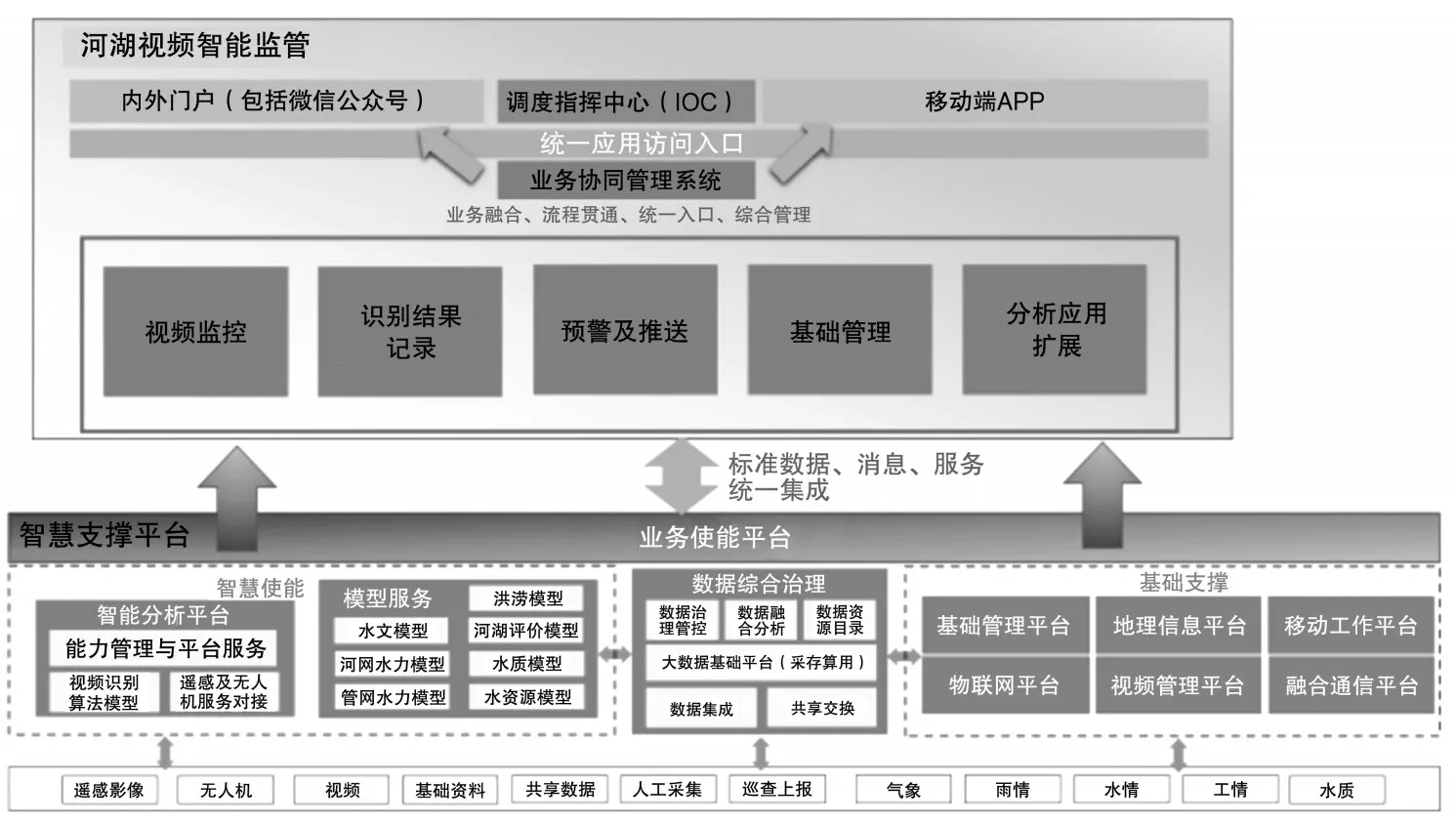

河湖蓝藻智能识别监管平台系统架构如图4所示,系统按照逻辑结构,主要分为3个层次,即图像数据源层、中心应用层、用户层。(1)图像数据源层:主要实现本项目选取的视频站图像统一自动接入到本系统。(2)中心应用层:包括基础环境服务、数据存储服务、支撑服务及应用服务等内容。①基础环境服务:实现系统数据存储及计算硬件资源配置,及图像接收软件和消息中间件应用等;②数据存储服务:主要实现图像数据库和结构化数据建设,图像数据库用于存储同步过来的图像信息和图像识别结果展示图片信息,结构化数据库主要用于存储识别的成果数据、预警信息、基础数据信息等;③支撑服务:为系统为中枢,是为系统的运行提供中间服务支撑,包括模型调用服务、预警分析引擎服务、标准接口服务、GIS调用服务等;④应用服务:为系统应用核心,依托图像识别技术实现蓝藻识别服务、预警分析及推送服务、数据过程分析服务、站点模型专属场景训练服务和系统运行管理服务等。(3)用户层:依据实际情况实现不同角色的用户应用,包括水务局业务管理人员、辅助单位业务人员、管理员等。

图4 总体架构

5.2 应用架构

河湖蓝藻智能识别监管系统在统一构架,统一基础、统一平台的基础上,厘清业务部门在蓝藻识别应用需求基础上,以数字化、信息化、智慧化的技术手段重塑业务流程,实现内部业务高效协同,外部联动及时准确。河湖蓝藻智能识别监管平台应用架构如图5所示。

图5 应用架构

基于视频识别和河湖智能监管实践项目的需求出发,开发面向业务的应用系统,提供视频监控、识别结果记录、预警及推送、基础管理与分析应用扩展等功能,形成全覆盖业务体系的应用系统及服务,通过多种形式对外提供使用,包括内外门户、移动端APP、数字大屏等。

5.3 业务场景

主要业务应用场景包括:(1)实时监控:利用视频监控系统,实现对重点河湖附近的24小时定点监视,采集图像与视频信息,设计实现数据大屏实时监控信息展示,并可进行相关参数配置,如GIS底图样式设置、关注视频点位选取设置等;(2)智能识别分析:根据视频智能分析平台上报的历史告警数据,可一键自动生成分析简报,统计某时间段内的蓝藻水华预警次数、时间分布、位置分布、处理备案等信息内容。系统智能解析预警、备案等成果信息,保障用户及时快速的统筹、全面掌握河道蓝藻管理信息;(3)预警分析:针对启动智能监控的视频点,当智能识别判断出现蓝藻水华时,系统可通过多种方式进行预警提示,以便用户及时快速掌握事件信息,主要预警方式有:基于GIS地图,角标提示出现预警的监控视频点;在实时预警信息滚动栏中进行提示,呈现蓝藻水华发生时间、发生地点、发生程度等信息;(4)决策支持:通过与第三方平台(例如城管平台、水政执法平台、应急管理部门等)的接口实现信息共享,包括蓝藻水华发生时间、发生地点、发生程度等信息,将发生蓝藻水华的视频和截图派发至相关管理人员手上,并推送响应的蓝藻防控措施,配合监管部门协同联动,消除水华潜在风险。

6 结语

为提升苏州市河湖智能管控能力与智慧化水平,本研究以打造苏州市河湖蓝藻智能识别监管平台为建设目标,建立河湖蓝藻智能监管机制,采用AI视频识别技术实时监测重要河湖水面蓝藻位置及严重程度,为蓝藻防控提供决策依据,减轻业务部门压力。

该监管平台提供视频监控、识别结果记录、预警及推送、基础管理与分析应用扩展等功能,形成全覆盖业务体系的应用系统及服务,提高苏州市蓝藻水华暴发应急预警保障及响应能力,提升水务现代化管理效能及公众服务水平。