态度改变理论在高校监督执纪思想教育转化中的应用研究

陈 波 郭 城 戴轶飞 高立国

(东南大学,江苏 南京 211189)

党的二十大报告对高等教育提出了新的、更高的要求,指出 “教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”,要 “坚持为党育人、为国育才” “全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务” “加快建设高质量教育体系”。高校纪检监察机构作为高校重要的党政机关,是高校育人体系的重要组成部分,一体履行党的纪律检查和国家监察两个方面的职责。聚焦社会主义办学方向、立德树人根本任务,充分发挥监督保障执行、促进完善发展的作用,助力高校高质量内涵式发展,是高校纪检监察工作的政治责任。

十九届中央纪律检查委员会第四次全体会议工作报告指出,各级纪检监察机关要 “注重做好思想政治工作,重理重情、传道传情,真正做到教育人、挽救人、感化人”。高校纪检监察工作不仅要高举戒尺、挺纪在前,在雷霆万钧的严惩严治中激浊扬清,还要通过思想政治工作,和风细雨地教育感化监督和审查调查对象。习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上强调 “要用好 ‘四种形态’,综合发挥惩治震慑、惩戒挽救、教育警醒的功效”。一方面,高校纪检监察的执纪执法过程,既是惩前毖后、治病救人的过程,也是 “管理育人” 的必然要求和重要保障。风清气正的政治生态和育人环境、良好的师德师风和工作作风形成、意识形态前沿阵地的巩固,都离不开高校纪检监察的有效助力。另一方面,思想政治教育是推进高校纪检监察工作高质量发展的重要方法与手段,不管是监督预防、审查调查,还是问责与处置,思想政治教育贯穿于其中的每一个环节,体现了严管与厚爱的辩证统一。

在此要求下,在高校纪检监察工作中引入态度改变理论,从审查调查对象的认知和情感着手,通过深入细致的思想政治感召,引导审查调查对象解开思想疙瘩,端正态度、知错悔错,积极配合审查调查,主动交代、说明问题。这有助于推动监督执纪 “四种形态” 在高校落地生根,从而实现政治效果、纪法效果和社会效果的有机统一。

一、态度改变理论与思想政治教育的内在耦合性

1.态度改变理论简介

在心理学中,态度是指个体对特定的人、观念、情感或者时间所持有的一种稳定的心理倾向。它由认知、情感、行为意向等因素(或称维度)组成。它不是先天就有的,而是在后天社会实践中逐步形成的,是感性与理性的有机结合。态度系统中各因素相互联系、相互作用,任何因素发生改变都可能导致其他因素的变化。[1]态度改变,则是指个体形成一定态度后,在接受新的信息或意见后所引起的相应变化的过程。它与态度形成具有一定的联系,其实质就是新的态度形成的过程。关于态度改变理论,影响较为深刻、广泛的有认知失调理论、认知平衡理论和态度改变—说服模型。

认知失调理论(Cognitive Dissonance Theory),由利昂·费斯汀格(Leon Festinger)提出。其基本假设是:个体有一种保持认知一致性的倾向,其行为也倾向于和已有认知保持一致。费斯汀格认为,认知由多个认知元素构成,认知元素则是指任何有关环境、个人及行为的事实、见解、信仰等,相互联系的认知元素出现不一致的情况,就可能会呈现出失调状态。如果认知因素之间出现失调,就会使心理上发生不愉快、不舒适感,它会迫使认知主体主动改变不协调状况,从而达到认知结构平衡协调。[2]一般来说,有三种方法可解决失调问题:一是改变某个认知,使之与个体其他认知保持一致;二是改变认知的相对重要性,来减少失调;三是增加新的认知,以增加更多的协调,使原有认知之间的矛盾得到合理解决。

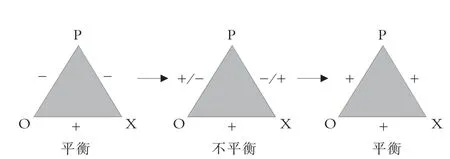

认知平衡理论(Balance Theory),由海德(F.Heider)提出。他认为认知对象包含各种人、事物和概念,这些认知对象有的分离,有的互相联系。认知过程中,个体的某种态度常常受到他人对该对象有关态度的影响,即人际关系对态度改变存在影响。[3]海德以 “P-O -X”模式阐释认知平衡理论,P 代表认知主体,主体以外的其他人用O 表示,事件用X 表示。若P与O 对X 的认知总是保持一致,同时为正面的“+” 或负面的 “-”(这种正负关系依赖于认知主体的主观判断),则P 的认知体系呈现平衡状态;若P 与O 对X 的认知不一致,则呈现不平衡状态,会导致认知体系发生变化(见图1)。

图1 认知平衡关系

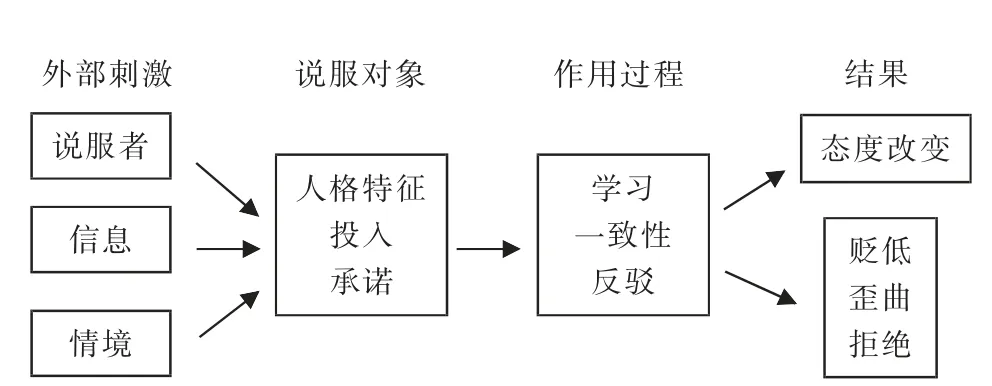

态度改变—说服模型,由卡尔·霍夫兰德(Carl Hovland)提出。该模型以信息交流过程为基础,包含四个基本要素即说服者、说服对象、说服信息和说服情境,其中说服者、说服信息和说服情境构成了态度改变的外部刺激(见图2)。[4]

图2 态度改变—说服模型

在该模型作用机制中,不同的说服对象受到不同程度的外部信息及情境的刺激,会发生不同程度的情感转移。若新接收信息与原有信息不一致,一致性机制便发挥作用,就会使得说服对象产生紧张心理,从而促使其统一前后两个不同的信息。在这个过程中,说服对象会反驳,这些反驳的数量及性质对态度改变起着决定性作用。如果这种反驳过程受到策略性干扰则会起到说服效果,态度就有可能改变。

2.思想政治教育与态度改变理论的关系

思想是思维活动的结果,属于理性认识,一般也称 “观念”。思想观念的形成是一个从感性体验上升到理性认识的过程,在此过程中伴随的是一个又一个具体态度的改变。

思想政治教育过程,是教育者根据一定社会的思想品德要求和受教育者的思想品德形成与发展规律,对受教育者施加的有目的、有计划、有组织的教育影响,促使受教育者产生内在的思想矛盾运动,以形成一定社会期望的思想品德的过程。[5]其主要因素有四个,即教育者、受教育者、思想政治教育的内容和方法、教育环境。对受教育者来说,这个过程就是改变旧的、不正确的认知和态度,形成新的、正确的认知和态度的过程。

因此,态度作为个体思想的物化,和思想是相辅相成、相伴相生的,而态度改变过程与思想教育过程具有类似性且彼此相互联系。

二、运用态度改变理论,充分发挥思想政治教育在高校执纪执法中的作用

当前,高校违纪违法案件不在少数,涉及科研经费、基本建设、校办产业领域腐败、师德师风等影响较大的案件仍时有发生。失职失责人员虽受到了纪律责任和法律责任的追究,但也造成了不良的社会影响。

“惩” 只是手段,“治” 才是目的。因此,开展高校纪检监察工作时,要心怀 “国之大者”,将执纪执法与教书育人、学科发展等因素相结合,精准运用监督执纪 “四种形态”,引导党员干部、广大教师少犯错误或者积极纠错改过、回归正道。既要加大 “惩” 的震慑,注重纪法刚性约束,紧盯高校教师在招生考试、职称评聘、科研经费使用等工作中徇私舞弊、弄虚作假等行为,紧盯从教不廉、职业纪律涣散、生活作风腐败等问题,做到有腐必反、有贪必肃,以严格的执纪执法涵养崇德尚教的师德师风;又要做好 “教” 的引导,将思想政治工作融入日常监督、执纪执法各环节,讲清讲透方针政策,让犯错误的党员干部切身感受到 “主动与不主动,处理结果不一样”。常态化开展警示教育,通过思想政治教育为党员干部、教师铸魂,强化 “不敢腐”,继而逐步筑牢 “不想腐” 的思想防线。

根据态度改变理论,为提升高校执纪执法过程中思想政治教育的效果,更好更快地实现“惩前毖后、治病救人” 的目的,应当从说服者——审查调查人员、说服对象——审查调查对象、信息——教育内容和方式等方面进行针对性调整。注重发挥思想政治教育工作的渗透转化和观念重构的作用,提升说服者及信息的权威性。在充分掌握涉案人家庭情况、成长经历、性格特征等的基础上,找准问题症结,避免直奔主题,通过 “攻心” 达到 “共情”。通过有策略性地持续进行外部刺激,给涉案人带来紧张、压力、焦虑和矛盾等情绪体验。通过学习、说服教育等手段等干扰其原有信息,从而影响审查调查对象对案件已查明事实的感知判断,即通过对审查调查对象认知过程的干预,强化并巩固 “供述有利” 的思想认同,促使其态度改变,形成新的认知,从而如实供述。

1.提升审查调查人员素养,充分发挥主导作用

根据态度改变—说服模型,信息要为说服对象所接受,说服者的人格特征、专业性、吸引力起着很大的影响。

注重提升政治素养。习近平总书记强调纪检监察机关和干部必须牢记 “打铁必须自身硬”的政治要求。审查调查人员既是执纪执法者,又是政治工作者,要不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,恪守政治标准,注重政治导向,严守政治底线,及时发现和查处“七个有之”①问题,深入查纠违反中央八项规定精神等问题。对同类案件的处理,应当在全面掌握教育系统、高校政治生态和党风廉政建设情况的基础上,注重效果、综合平衡。

注重培养人格特征。亚里斯多德曾说,个人的特点可以永远被看作是他拥有的最有效的劝导手段。[6]“正人先正己”,作为高校纪检监察干部,要举止得当、衣着仪表得体,不断修养品德、增强人格魅力等,使自身更容易被审查调查对象所认可和信任。要全面掌握监督执纪工作规则、监督执法工作规定、纪律处分条例和处理检举控告工作规则等党规国法,不断提升业务素养,增强斗争能力。

注重细节察微知著。高级知识分子大多学历高、好面子、自尊心强,但抗压能力相对较差。在高校执纪执法工作中察之以微,掌握和利用一些细节,特殊情境下情景再现,强化心理暗示,往往会出现 “山重水复疑无路,柳暗花明又一村” 的效果。例如,要注意审查调查对象压力之下特有的面部表情、肢体动作、语言习惯等,准确把握其心理变化,从情绪波动中顺藤摸瓜、窥斑见豹。

2.深入了解审查调查对象,有针对性地开展思想政治教育

态度改变理论认为,说服对象本身所具有的信念强度、人格因素会对其接受新信息产生影响。高校监督执纪思想政治教育中,审查调查人员与审查对象之间建立起信任关系尤为关键。

注重把握教育的精准性。精准是科学的思维方法和工作方法,就是要问题导向,坚持“一把钥匙开一把锁”。这既是监督执纪的内在要求,也是做好思想政治工作的必然选择。高校执纪问责的对象多为高级知识分子,要精准区分政治原则问题、思想认识问题、学术观点问题。在深度了解审查调查对象的家庭背景、性格特点、社会阅历、一贯表现等情况的基础上,以家庭关系、老乡关系、学缘关系等为切入口,有针对性地制定相关措施,将思想政治教育工作贯穿始终,把握主动,帮助审查调查对象认清形势,适时突出已掌握的关键证据,给审查调查对象形成巨大压力,推动 “治行”与“治心” 同向同行。

注重把握教育的严肃性。在监督执纪执法过程中运用 “四种形态”,必须坚持实事求是,以事实为依据,全面客观地收集、固定证据。开展思想政治教育不是协商妥协,必须严肃认真,严格执行程序。面对问题不能讳疾忌医、畏手畏脚,要严肃纠正、严肃批评,形成纪律威慑,要剖析思想根源,让审查调查对象解开心结,从灵魂深处认识错误,交代问题。同时,通过合理运用政策、恰当把握方法和诚恳关心关怀,让审查调查对象切实感受到组织给予的信任,体会到组织的温暖和关爱,相信组织、依赖组织,诚恳认错悔错,以真正达到惩前毖后、治病救人的效果。对主动配合、主动说清问题的同志,充分运用 “四种形态” 提供的政策策略,抓好“形态转化”,使诚心改错的党员干部、教师放下包袱轻装上阵。比如,在对科研经费使用的问题进行定性和把握时,要综合考虑审查调查对象是否存在虚开套取的行为、是否出于占为己有的主观故意、是否积极退款整改等。

注重把握教育的政策性。执纪执法工作必须按照党纪国法的要求进行。坚持一切从实际出发,把思想理论的科学性、党纪国法的严肃性、新发展阶段的特殊性、政策策略的灵活性和对党员干部、教师的关心爱护结合起来,精准运用 “四种形态”。全面考查 “树木” 和 “森林” 的关系,坚持全面、历史、辩证地看待和把握问题,有理有据地作出综合考量,做到宽有宽的道理、严有严的标准。规范运用政策策略,遵守政治规矩,加强请示报告,注重程序规范,做到有规可循、集体决策,不信口开河,逾越纪律红线。把政策作为压舱石,出发点和落脚点都要落在纪法要求上,做到政治效果、纪法效果和社会效果之间的有机统一。

3.注重教育内容和方式的选择,提升思想政治教育效果

态度改变理论认为,信息的内容和方式会影响说服对象对信息的接受程度,从而影响说服效果。因而,在高校监督执纪思想政治教育过程中,在强化审查调查者的主体地位的同时,还要注重教育的内容和方式。

注重理想信念灌输教育。雅斯贝尔斯(K.T.Jaspers)认为,教育的本质就是唤醒。[7]所有违纪违法案件的共同原因,最根本在于理想信念的 “总开关” 出了问题。理想信念坚定,百毒不侵;理想信念动摇,百病丛生。坚定了崇高的理想信念,就有了正确的方向和强大的精神支柱,就能抵御各种不良思想的侵蚀。因此,要将理想信念宗旨教育作为思想政治教育转化的关键,通过主题教育活动、特殊党课、重温入党志愿书等不断锤炼党性、净化思想,从思想上消除错误观念,坚决与不良思潮与言行作斗争;通过谈心交流、政策讲解等方式,唤醒犯错误同志入党时的初心;通过身边案例,唤醒纪律规矩意识,不断增强只有 “如实供述是最好出路” 的思想认同。

注重把握教育的平等性。审查调查对象也享有权利,不能因为他们的违纪违法行为而忽视了他们对尊重和认知的需要。要把握与审查调查对象的政治关系,《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》 明确规定:审查调查期间,对被审查调查人以同志相称。这就要求我们在监督执纪工作中要以平等的关系、真诚的态度逐步消除审查调查对象的对立情绪,该称“同志” 称 “同志”,循序渐进地渗入教育信息,努力变说教为引导,将显性教育变成隐性教育,促使其心理从侥幸向悔罪转化。

注重把握教育的全周期。惩前毖后、治病救人是我们党对待犯错误党员干部所秉持的一贯方针。对待犯了错误的党员干部、教师,不能一处了之、不闻不问。开展审查调查前,应通过调取人事档案、查阅相关资料、外围了解等方式,掌握审查调查对象的个人履历、身体精神状况、性格特点、家庭关系、工作表现、为人处事等“六必知” 信息,制定切实有效的核查方案,将思想政治工作作为办理审查调查案件的突破口。审查调查实施过程中,要贯穿 “同志式” “帮助式” “挽救式” 理念,以正面引导为主,刚柔并济,积极营造宽严有度的氛围,将“有温度、有力度” 落实到监督执纪问责和监督调查处置的全过程。审查调查工作结束后,常态化开展跟踪回访,就受处分处理的党员干部、教师的思想、心态及工作表现等进行综合研判,鼓励其放下包袱重整行装再出发。强化教育引导,以身边事教育身边人,让惩治发挥更大效能。

三、态度改变理论应用实例——审查调查谈话中的教育转化

随着纪检监察体制改革的深入推进,高校纪检监察机构被赋予监察权,在监督执纪工作中可以采取谈话、询问、查询、调取、暂扣、封存、勘验检查、鉴定和限制出境等措施。但在实践中,与涉案人(证人、知情人、检举揭发人和谈话对象)谈话取证(含询问),促使其主动交代自身及其他人违纪违法事实,仍是高校纪检监察机构查清事实的重要手段、途径和关键环节。因此,提高审查调查谈话水平,正确应对和处理谈话中出现的各种情况,对高校纪检监察工作具有重要的现实意义。

根据态度改变理论,审查调查谈话实质是一个态度说服的过程,即通过干扰谈话对象的原有认知和情感等因素,促使谈话对象从避重就轻、不合理辩解、虚假供述到如实供述的态度转变过程,其本质上也是对谈话对象的思想政治教育过程。审查调查谈话方案确定后,谈话人员应重点把握谈话对象的具体情形:谈话对象的认知,即信念和知识,以及其在互动过程中形成的是否如实供述的认识或判断;谈话对象的心理等情感因素,既包含因违纪违法行为所产生的畏罪心理、恐慌心理、逃避心理和戒备心理,也包括对谈话的接受度和对谈话人员的态度;谈话对象的行为意向,是认知、心理情感的综合选择,它建立在谈话对象的经验基础上,决定了其在谈话中的行动反应和应对策略。

1.谈话开始消解抵触情绪

谈话开始,谈话对象往往会基于侥幸、对抗等心理拒不开口,破局的关键在于打破其认知的平衡状态。这就需要开展针对性工作,消解谈话对象对谈话人员的抵触情绪,变对立关系为相容关系。高校人员校内外流动少,“学缘” 关系深厚,相互之间可能存在师生关系、同学关系、同事关系等,可以亲情、友情、家庭等作为切入口,与谈话对象之间建立相互信任、真诚坦率的沟通关系。克服 “审” 的思想,多用 “谈” 的办法,在人格上平等相待,从感情上拉近距离,以软克硬、以柔克刚。营造庄重、温馨的谈话氛围,避免过于严肃,给谈话对象造成心理负担。开展 “同志式” 谈心谈话,审查调查期间以同志相称,让谈话对象明白组织谈话不是跟个人过不去,让其真切感受到组织是在教育他、帮助他、挽救他。对于拒供的,同类案例警示,严肃点明其面临的处境及后果,对谈话对象形成纪法威慑,迫使其改变态度。

2.谈话过程最大限度激发失调状态

为最大限度地激发谈话对象的失调状态,谈话人员需要阻断谈话对象原有认知因素之间的平衡和一致性关联。要讲究策略方法,具体问题具体分析,在全面深入了解谈话对象职务身份、成长经历、家庭出身、性格特点、思想态度的基础上,逐人逐策制定谈话方案,找弱点、挖泪点、攻痛点,增强谈话的针对性和实效性。在审查调查过程中,谈话对象往往会试探组织是否已掌握相关问题,要通过策略性的证据使用、说服教育等影响谈话对象对所处环境和形势的感知判断。坚持情理法相统一的理念,从唤醒党性初心入手,帮助对象重拾初心使命,尽早重回组织怀抱,不仅全面彻底交代问题,更真心知错认错悔错。例如,给谈话对象过个性化的主题党日、重读入党志愿书等,促进其思想深度转化。

3.谈话后期干预强化新认知

在谈话对象逐渐相信违纪违法事实大多已经暴露、证据充分、继续否认弊大于利时,通过对其认知调整过程的干预,强化 “供述有利”的新认知。增进与谈话对象的思想对话和情感交流,畏罪悲观、好面子等情感因素可能支撑着谈话对象对抗,要换位思考,帮助谈话对象纾解压力,减少其罪责感。坚持 “三个区分开来”,对明知故犯和无心之过、肆意违规和改革失误、蓄意蓄谋和因公差错等区别对待、恰当处理。要精准运用 “四种形态”,综合考虑事实依据、思想态度、量纪执法标准,给政策。对于主动投案、主动交代违纪事实的,注意区分时间、悔错等要件,实事求是予以认定。真心为谈话对象着想,在法律政策允许的情况下,帮助其解决个人家庭实际困难,帮其找到实现自我救赎的出路。

4.谈话后持续巩固不平衡状态

对认知不平衡状态的巩固,是谈话对象如实供述态度持续和形成新的认知的前提基础。要以 “身边事教育身边人”,把 “他人” 的沉痛教育剖析透彻,将对 “自己” 的警示镜鉴细化,要求谈话对象写出忏悔书。常态化做好被问责和受处分干部的跟踪回访,根据其在谈话过程中的思想状态、行为表现进行分类,对于明显存在思想波动的人员,肯定其取得的成绩,指出其观念体系中的错误部分,引导树立正确价值导向,推动其所在单位加强思想疏导和人文关怀,妥善做好思想安抚,排除安全后患。

四、结语

纪检监察机关执纪执法的过程,对审查调查人员来说是有目的、有计划、有组织对审查调查对象实施影响的过程,对审查调查对象来说就是其改变认知和态度的过程。在这个过程中,通过思想政治教育把审查调查对象潜在的对抗思维扭转过来,重塑其世界观、人生观、价值观,从而达到 “惩前毖后、治病救人” 的效果。

思想政治教育的目标就是帮助对象改变对具体行为的认知和态度。监督执纪执法的不同阶段,将 “改变态度” 作为思想政治教育转化的具体目标,就使得思想政治教育工作有了着力点,从而不再空洞。态度改变理论的启示——权威可信信息的有效传递和情感的双向交流是态度改变的关键,这也是思想教育转化的关键。因此,监督执纪执法过程中,所有措施和方法的运用都应当服务于以下两个中心:一是让审查调查对象最大限度地接收有用信息;二是让审查调查对象最大限度地产生情感认同。紧扣这两个关键,坚持讲政治、明纪法晓之以理,坚持讲信念、表关心动之以情,态度就有改变,思想就会转变,办案质量和效率就能有效提高,从而更有效地推动纪检监察工作的高质量发展。

注释:

①“七个有之” 是习近平总书记在十八届四中全会上指出的无视政治纪律和政治规矩的一些突出问题:一些人无视党的政治纪律和政治规矩,为了自己的所谓仕途,为了自己的所谓影响力,搞任人唯亲、排斥异己的有之,搞团团伙伙、拉帮结派的有之,搞匿名诬告、制造谣言的有之,搞收买人心、拉动选票的有之,搞封官许愿、弹冠相庆的有之,搞自行其是、阳奉阴违的有之,搞尾大不掉、妄议中央的也有之,如此等等。有的人已经到了肆无忌惮、胆大妄为的地步!而这些问题往往没有引起一些地方和部门党组织的注意,发现了问题也没有上升到党纪国法高度来认识和处理。这是不对的,必须加以纠正。