“传统纺织新课堂”教学创新探索与实践

杨竹丽,关福旺,张初阳

(泉州师范学院 纺织与服装学院,福建 泉州 362000)

纺织是拥有悠久历史的传统技术,不但是一项关系到亿万人民生活的生产活动,更是中华民族文化与情感的承载之一,纺织品和服装在我国的国民经济中也占据相当重要的地位[1]。“纺织科学与工程”学科涵盖纺织工程、纺织材料与纺织品设计、纺织化学、染整工程等多个学科领域。随着纺织技术的进步,“纺织科学与工程”学科有了很大的发展,高性能纤维、高新技术纺织品在各行各业发挥着巨大的作用,“纺织科学与工程”学科的研究内容也随之发生了明显的变化,与生物工程、环境保护工程、材料科学工程等多学科的交叉使“纺织科学与工程学科”得到更大的发展[2]。

在教育信息化、大众化、全球化的趋势下,学习模式正在发生飞速的变化和发展,“纺织科学与工程”学科的课堂也需要与时俱进,传统纺织的教学模式已经不适应信息技术的挑战,为了符合工程实践型人才培养的需要,课程改革亟待进行[3]。本文通过深入分析目前传统的纺织课堂产业用纺织品课程的教学过程中面临的问题,有针对性地建设纺织工程+新课堂,并取得了一定的成果。

1 传统纺织课堂存在的问题

1.1 传统纺织旧观念

很多人认为,纺织行业是夕阳产业,是“劳动密集型”产业的代表,从业人员大多数不需要高学历,只需要“熟练工”,三班倒的工作时间、嘈杂的工作环境、低廉的工资,这是人们对纺织专业的刻板印象,也成为当代大学生选择纺织专业的拦路虎,纺织专业成了名副其实的冷门专业,学生大多通过调剂进入纺织专业,对专业的认同感和喜爱度非常低。以本校纺织与服装学院为例,从2016 年起我校开设纺织工程专业,每年转出的学生比例接近10%,为全校最高,六年来没有一个学生从其他专业转入纺织工程专业。

在产业用纺织品课程的授课过程中,这种观念严重影响了学生知识获取的积极性与主动性,加之课程开设在大三年级,学生们正处于考研、工作等人生方向选择的十字路口,为了留住更多的纺织人才,改变旧观念势在必行。

1.2 传统纺织旧知识

随着科技发展,纺织早已经不是传统的纺纱和织布,高新技术的加入使纺织专业技术与知识不断更新,多学科交叉融合,高科技含量与高附加值产品不断涌现,在各行各业发挥巨大作用。但是,学生普遍反映,产业用纺织品课程没有紧跟时代的步伐。体现在以下三点,首先是教材旧,还采用2010 年出版的老教材;其次是教学内容旧,多为传统学科基础知识讲授,缺乏新意;最后是教学资源旧,相关课程资源少,学生渴望获取新颖有趣的行业发展新动态。以中国大学生慕课网为例,纺织专业的精品课程远远少于其他专业,仅有3 个纺织相关的国家级精品课程资源,而土木工程则有56 个国家级精品课程,其他课程资源更是远远多于纺织专业。由此可知,教学资源的缺乏是导致学生学习纺织专业知识难的重要原因之一。

1.3 传统纺织旧方法

产业用纺织品课程是开设在大学本科第三学年的专业必修课程,是综合纺织学科基础课程之后的拔高。详细介绍了各种用途用纺织品及其加工技术,涉及土木工程、建筑、农业、医疗卫生、交通运输、军工、国防、航空航天、体育休闲等多学科,存在内容多,信息量大的问题,即“三多”:内容多、理论多、学科多。不但需要以大一大二的通识教育课和学科基础课为基础,还必须具备较强的综合分析能力,同时与社会生产实际紧密联系。在学习过程中,学生容易不明重点,学习效率较低;各种用途的产业用纺织品涉及领域广,知识量大,理论性非常强,产品非常多,并且不断更新换代,新产品、新成果层出不穷,并且很多产品为其他领域的应用,超出了纺织领域的专业知识[4]。因此,单纯的课堂和教材上的理论学习不能满足学生的需求,但网上相应的课程资源却非常少。2019 年研究者通过以纺织工程专业在校学生为调查对象,对其进行问卷调查的结果表明,67.55%的学生希望安排更多的实践教学内容,34.44%的学生认为课堂教学中课堂比较枯燥无聊,缺乏师生密切的互动[5]。这充分说明了目前在传统纺织专业的课堂上,简单的多媒体教学、理论讲授等旧教学方法不能满足学生的需求。课程开展方式单一枯燥也是影响教学效果的关键因素。

综合以上分析,旧观念、旧知识与旧教学方法导致产业用纺织品课程的开展过程过于枯燥,无法有效激发学生的学习主动性与积极性,导致学生学习兴趣不高,也影响学生对于未来从事纺织行业的选择。

2 “纺织工程+新课堂”的探索与实践

基于国家战略发展新需求、国际竞争新形势、立德树人新要求提出的“新工科”,是我国工程教育改革的方向,也是此次产业用纺织品课程改革的方向[6]。此次课程创新,以互联网和工业智能化为核心,把现代化技术与传统纺织课堂相结合,打造现代化纺织工程+新课堂。

2.1 纺织工程+新观念

作为我国传统的支柱产业,中国古代纺织技术曾处于世界领先地位,是中国灿烂文明的重要组成部分,精湛的纺织技艺与纺织产品通过陆上和海上丝绸之路向外传输,为我国与世界其他国家在经济、贸易、文化、艺术等方面的相互交流发挥了巨大的贡献。要树立纺织新观念,必须以学生为中心,以“传承+创新”的形式来引导学生树立纺织新观念。

首先通过观看中国非物质文化遗产传承纪录片《锦绣记》《南京云锦》等优秀作品,带领学生参观海上丝绸之路博物馆、泉州非遗金苍绣传承基地等方式,继承古代中国纺织的优秀传承,增强民族自豪感。其次,以先进技术在纺织领域的创新案例激励学生:例如,传统针织经编技术与金属丝网相结合,诞生了应用于“鹊桥”中继卫星的通讯天线,这是产业用纺织品在航空航天领域的巧妙应用。通过类似的多个案例,让学生全面了解纺织新技术在各行各业发挥的重大作用,引导学生充分认识到:纺织行业永远是朝阳产业,必须与时俱进,最怕我们只有夕阳的技术、夕阳的观念、夕阳的体制、夕阳的人才。

2.2 纺织工程+新知识

2.2.1 新教材

教材是课程教学的重要载体,是培养单位教学水平、科研水准的体现,是学生培养质量的重要保障,同时也是学生获取专业知识、了解行业前沿的重要窗口[7]。因此,在教材的选择上,抛却十几年前的老教材,通过对多个版本的教材进行比较、筛选,选择晏雄、邓炳耀主编的2018 年出版的《产业用纤维制品学》(第2 版)作为教材。同时,不局限于教材内容,结合中国产业用纺织品行业协会每年发布的《产业用纺织品发展报告》进行授课,让学生接触到最新的专业知识与最新的行业发展动态。

2.2.2 新内容

产业用纺织品具有高技术的特点。现代纺织技术飞速发展,必须将前沿科技加入课堂。将每年最新发表的课程相关成果引入教学中,让学生了解科技前沿新纺织,及时把握科技进展,了解最新研究动态。同时,必须将研究成果与相关的应用前景相结合,让学生明白这些研究不是纸上谈兵,树立正确的科研价值观,培养科研爱好与探索精神、创新能力。在教学内容的设置上,将课程思政巧妙引入,在学习专业知识的同时,对学生进行思想教育,培养全方面发展的纺织专业人才。

2.2.3 新旧知识相结合

产业用纺织品课程的教学内容与大一大二学年内学习的纺织材料学、机织学、针织学、非织造学、织物组织学、纺织品染整学等课程紧密联系,是整个纺织工程专业的相关知识的综合应用[8]。因此,在最新成果教学过程中,与以上课程中的经典专业知识相结合,让学生明白扎实的专业知识才是创新的来源。学习新知识同时,复习基础专业课程知识,为以后的学习打下坚实基础。

2.3 纺织工程+新方法

为了适应学校教学与防疫要求,灵活地采用线上+线下混合式与翻转课堂两种教学新模式。学生生活中接触的产业用纺织品种类比较单一,只有很少一小部分,对高性能纤维和高功能纤维缺乏感性认识。为了解决这个难题,采用大量的图片和视频资源取代传统文字,充分利用现代信息技术来取代传统课堂提问,课堂上的分组课堂讨论与课程伴侣上的论坛探讨取代传统的口头讲授。图片和视频展示更直观更能提高学生的兴趣,从而对以前没有接触过的产业用纺织品有更加清晰的认知,采用雨课堂等现代教学工具在线答题等趣味活动增加学生的课堂参与度,分组讨论和在线论坛引导学生畅所欲言。同时,打破传统单兵作战式教学,组建精品课程组,让其他课程组成员参与课堂教学,更好为学生服务。课堂讨论中将知识点和时事热点结合,以军事国防用纺织品中的防弹衣为例,中国制造遍及全世界,我们国产防弹衣淘宝可买到,价格低廉,远销亚非拉国家,大大减少战争死亡人数。可是,这也大大刺激了新型武器的研发。以此为基础引导学生正确看待这种情况。

课程改革前,教学大纲规定的32 课时基本全为理论课时,没有课内的实验和实习安排,实践非常少。因此,在此次的教学改革中,更加注重课程实践环节[9],通过实物展示、教具模拟、实验操作、实地考察等多种实践手段相结合,增加课堂趣味性的同时,大大提高学生参与度,更能将学过的专业知识灵活运用到实践中。课堂理论知识学完,学生去实验室动手设计制备产品,组织学生去校企实践基地考察、参观丝绸之路博物馆、参观海峡博览会等,这都是课程内容的重要组成部分[10]。

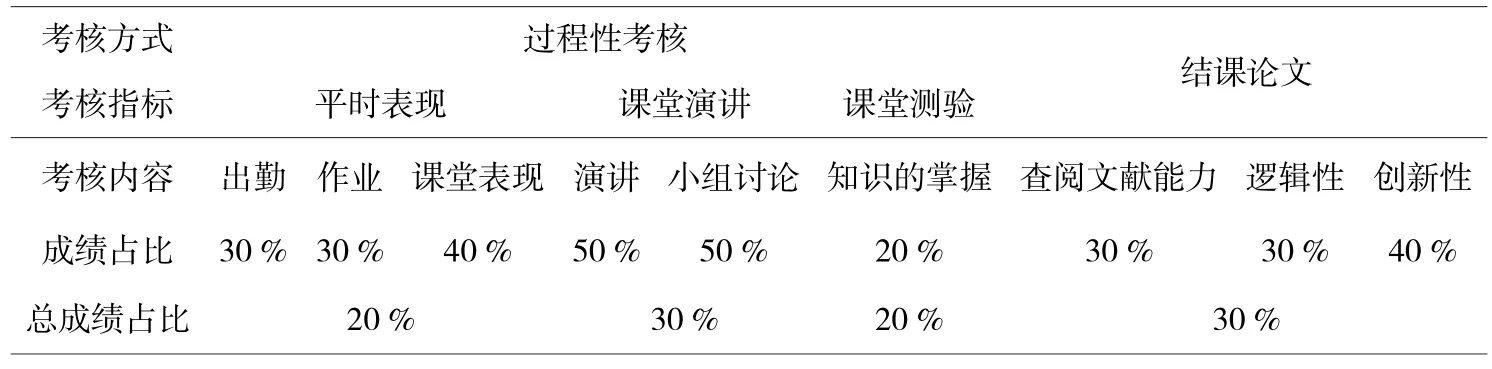

2.4 纺织工程+新考核

根据上述的产业用纺织品课程特点,摒弃了传统期末考试的方式,更加注重过程考核。以引导和激励学生对于纺织专业知识系列课程的持久深入学习、深入思考与动手实践训练为目标,采用多样化考核的形式,建立课程评价新标准[11]。课程的考核主要分为四个部分:平时表现、课堂演讲、定期课堂测验、结课论文。其中前三者都为过程性考核,平时表现包括出勤和课堂表现、课堂参与度、平时作业等;课堂演讲为翻转课堂的演讲和小组讨论的表现;课堂测试是考查学生基础知识的掌握情况,将纺织基础专业知识整理成小题库,每隔两周便通过雨课堂让学生进行在线测试,每次15~20 题,共四次测试;结课论文是将学科前沿知识拓展以结课论文的形式,考查学生查阅文献的能力和学术论文的写作能力及创新能力。综上,课程考核在尊重个性发展的前提下,注重学生综合能力的培养。如表1 所示。

表1 产业用纺织品课程多样化考核表

3 效果与推广

本次课程创新改革以学生为主体,从“新工科”的观念出发,立足我院纺织工程专业培养方案和教学目标,针对教学中存在的问题,采用现代化信息技术为手段,通过对课程体系、教学内容、教学手段、考核方式等改革,对产业用纺织品课程教学体系进行全方位整体性的探索和研究,形成将理论基础与技术能力紧密结合、互为依托,实现教学课程设置的层次化和差异化,教学内容与实际应用紧密结合,更加注重过程考核的教学体系。

案例:2020 年1 月,新型冠状病毒爆发,熔喷非织造一次性医用口罩在疾病防控中发挥了巨大的作用。以此为契机,在《生物医用纺织品》这一章的学习中,紧扣时事热点,灵活运用纺织知识,引导学生进行产品设计。

3.1 纺织工程+新课堂之线上+线下混合式教学

线上授课与线下教学取长补短,建立线上+线下混合式教学新模式。产业用纺织品在线优质精品课程资源基本没有,课程改革第一步是建立线上资源库。利用“课程伴侣”软件,建立产业用纺织品课程资源库,把每一章节的课件、论文、视频、图片等资源上传至单元学习资料库,学生可以下载学习、在线阅读。在线布置作业,发布任务,建立讨论组和论坛。鼓励学生采用中国知网、维普网、万方数据库、web of science/EI village等数据资源,自主查找、阅读文献。线下教学采用雨课堂同步授课,智能手机的普及为现代化教学提供了极大便利[12]。学生通过雨课堂在线投票、答题、讨论发弹幕、抢答、随机提问等方式参与课堂,增加课堂趣味性和未知性,提高课堂活跃度与参与度,提高学习效率。

3.2 纺织工程+新课堂之翻转课堂

学生分成五组,选择一种生物医用纺织品的实用案例,利用本课程建立的线上资源库自学,并查阅相关的最新研究成果,线下讨论完成课程学习。学生分组选材如下:一组为人造血管、二组人造皮肤、三组是医疗防护服、四组为医用外科口罩、五组医用缝合线。课堂教学检验学习成果,老师与其他组同学分别对自学效果点评补充。通过人造血管、人造血管支架的实物展示,人造皮肤与湿巾的对比,一次性医用防护口罩的拆解分析等活动,让课堂丰富多彩,在活跃课堂氛围的同时,学生专业知识得到加强。

3.3 纺织工程+新课堂之课程实践

带领学生到石狮工研院参观并实践制备纳米纤维膜口罩的制备,使学生更加深入了解口罩防疫原理,更加深了对专业的热爱,更认识到作为纺织人的责任感。

4 结语

以上课程改革,使产业用纺织品课堂不再枯燥繁琐,让兴趣和专业发展目标成为引导学生探索和学习纺织专业理论知识的动力。学生积极参与课堂,课堂主人翁意识加强,更习惯主动思考与动手尝试。良好的学生反馈,证明此次创新取得初步成效。建立的课程资源库已经开放应用于全学院纺织课程的教学。将课程改革创新成果与举措在学院内部进行推广,得到了学院领导大力支持,也获得学院教师和学生的一致认同。未来规划集全学院之力,建立纺织课程在线资源库,各门课程都将有丰富的课程资源,不仅应用于全学院,希望推广至全国的纺织高校。