九江-瑞昌铜多金属矿集区走滑扭动构造带控矿特征

周贤旭,杨明桂,胡志戍

(1. 江西省地质局第二地质大队,江西 九江 332000; 2. 江西省地质局,江西 南昌 330002)

0 前 言

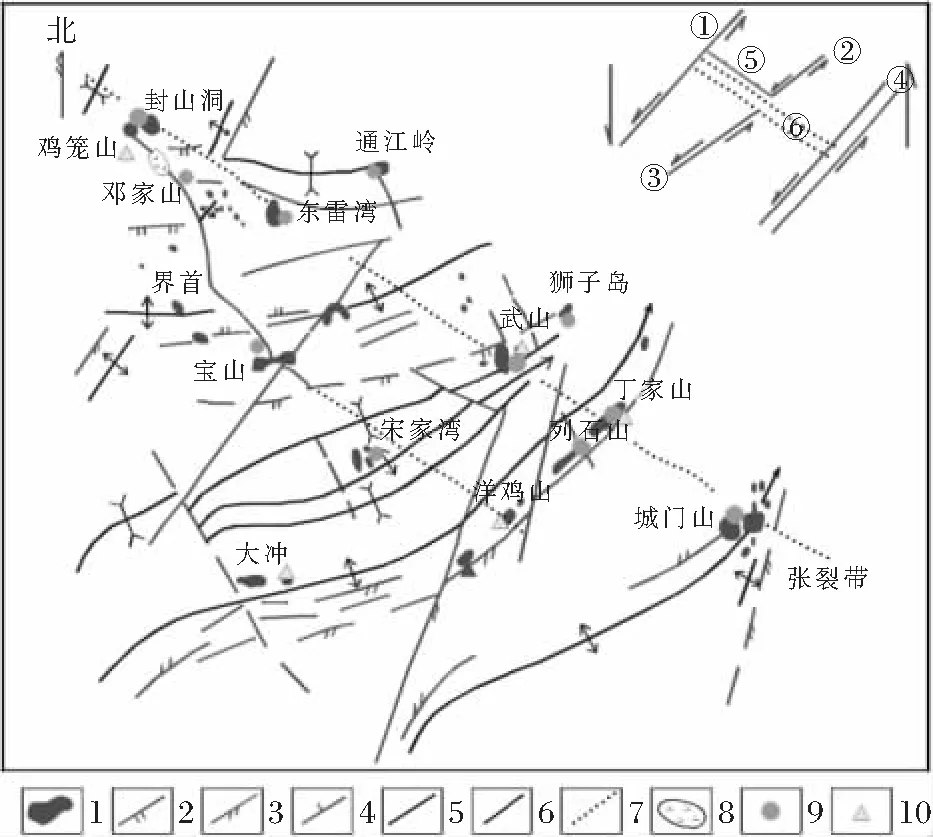

九江-瑞昌矿集区为长江中下游成矿带最重要的铜矿集区。矿集区位于长江南岸,处于郯庐断裂带末梢码头—九宫山北北东断裂带与北东向赣江断裂带2条燕山期左行挤压走滑断裂带之间,受两者挤压扭动作用形成的北西西向鄂州—九江深张裂带,成为矿集区Ⅰ型中酸性斑岩岩浆与铜多金属矿质流体的主要通道,并与区内以北东东向反S状褶皱断裂复合,形成了“九瑞式”控岩控矿构造网络。九瑞矿集区西与鄂东南矿集区以码头—九宫山断裂带为界,共同组成一条北西西向沿江构造-Ⅰ型岩浆岩-成矿亚带。九瑞矿集区西起鄂东南的封山洞铜矿床,东至城门山铜矿床,长约55 km,宽约30 km。九瑞与鄂东南矿集区的差别在于成矿岩体,鄂东南以中性大岩体为主,九瑞以中酸性小岩体为主,鄂东南成矿以铁铜金为主,九瑞以铜金为主[1]。

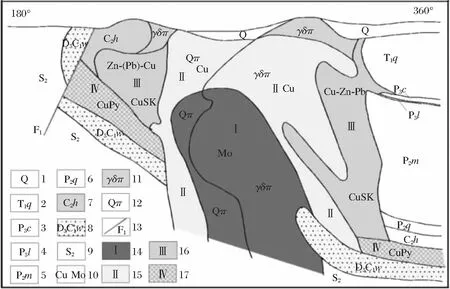

九江-瑞昌矿集区是江西地质局赣西北大队于1958年在城门山矿区铁帽之下,首次钻遇铜矿床,相继发现了武山等铜矿床,经60余年勘查,成为我国著名的铜矿集区之一。主要金属矿产为铜金银钼,已发现铜多金属矿床(点)20余处,主要有城门山、武山、丰山洞(鄂)大型铜矿床,鸡笼山大型金矿床(鄂)等(见图1)。

1.燕山早期中酸性斑岩;2.逆冲性断裂;3.挤压走滑断裂;4.正断层或张扭性断裂;5.背斜轴;6.向斜轴;7.张裂带;8.隐伏斑岩体;9.铜矿床;10.金矿床;11.①为麻城-团凤断裂;12.②为郯庐断裂;13.③为码头-九宫断裂;14.④为赣江断裂;15.⑤为襄樊-广济断裂;16.⑥为金山店-城门山断裂

赣西北大队通过区内勘查,于20世纪60年代,总结了“四带一面”广义矽卡岩型铜矿床成矿规律[2]。“四带”即成矿岩体与围岩接触带、层间破碎带、断层破碎带和裂隙构造带;“一面”指围岩钙硅界面,主要是五通组与黄龙组的平行不整合面。1974年江西地质科学研究所与赣西北地质大队合作,通过研究确定了区内成铜岩体为壳幔同熔成因的花岗闪长斑岩,理清了以北西西向深断裂带为主要导岩导矿构造的网格状控岩控矿构造格架,并以城门山矿床为原型构建了我国首个同熔型斑岩为主因的似层状、接触交代型、斑岩型“三位一体”铜矿床模式。新世纪以来,围绕第二找矿层面,杨明桂等与赣西北队、916队合作,在找矿区内开展了立体填图等综合找矿规律研究,提出了区内多台阶的“蛋糕蜡烛”模式与铜多金属矿床的“层体耦合多位一体”矿床模式。区内第一成矿台阶的城门山、武山、封山洞深边部找矿取得了丰富成果,进一步揭示了其矿床特征,同时循着“以脉找体”思路进行了第二台阶矿床的探索,先后发现了邓家山、仙姑台、通江岭等一批铜矿床(点)。揭示了区内-1 500 m以上中深部仍有较大资源潜力,并使九瑞成为我国地质科学研究程度较高的矿集区之一。

1 成矿条件

1.1 赋矿地层

区内与铜多金属有关的地层主要为上古生界-下三叠统,其次为奥陶志留系,主要为陆表海沉积。有利的成矿围岩可概括为“三层”“三面”,即碳酸盐岩层、中薄层、夹层及钙硅面、不整合面、层间错动面。

上石炭统黄龙组下部为最重要的赋矿地层,形成城门山南矿带、武山北矿带等似层状铜多金属矿床,已探得资源储量占区内Cu总量的42.5%、Au总量的83.4%。该组位于上泥盆统-下石炭统五通群砂砾岩、砂岩层平行不整合面之上。其上的下二叠统马坪组灰岩遭到侵蚀,中二叠统梁山组煤系平行不整合于其上,黄龙组下段为白云岩、含钙白云岩及白云质灰岩,厚一般30~40 m,上段灰岩,厚为30~40 m,构成1个处于2个平行不整合面,2个钙硅面之间的碳酸盐岩薄夹层。

二叠系-下三叠统碳酸盐岩为较有利的接触交代型矿床围岩,其中上二叠统龙潭组煤系与中二叠统碳酸盐岩之间形成了铜溪冲似层状铜矿点。

上奥陶统碳酸盐岩层与下志留统硅钙面,近期经江西地质调查研究院在仙姑台地质调查,发现了一个接触交代型-斑岩型中型铜矿床。上奥陶统碳酸盐岩层,以厚块状质纯的白云岩为主,热液交代作用显得较弱。

1.2 成矿岩浆岩

九瑞矿集区成矿岩浆岩为鄂东南-九瑞燕山期Ⅰ型中酸性,岩浆岩具有同期、同源、同岩浆房的特征。由于成岩成矿后,鄂东南矿集区北部隆升较快,成矿岩体与矿床遭到中等剥蚀,岩体呈中小岩基、岩株、岩墙出露,北西部出露较宽,向南东逐渐变窄。九瑞矿集区成岩成矿后地壳隆升较缓,剥蚀程度较弱,成矿岩体主要呈小岩株、岩墙出露。岩石性质自北西向南东,由中性、中酸性、酸性向以中酸性为主递变,与其有关的矿床由Fe、FeCu、AuCu、Cu、CuMo作规律性变化[1]。

1.2.1 岩体时空分布特征

九瑞矿集区成矿岩体,属Ⅰ型扬子组合城门山序列,由石英闪长(玢)岩(导体)-花岗闪长斑岩(主体)-石英斑岩(补体)-岩脉合并组成,成岩时代根据大量精确测年与长江中下游离状态花岗闪长岩、中酸性成铜侵入岩基本一致,为146~135 Ma,城门山成钼铜石英斑岩形成较晚,年龄值120 Ma(K-Ar法),即始于晚侏罗世与早白垩世之交,主要为早白垩世早中期。石英闪长玢岩以成金为主(洋鸡山、鸡笼山、大冲),花岗闪长斑岩以成铜为主(城门山、武山、丰山洞),石英斑岩以成钼铜为主(城门山)。在空间分布上,以北西西向的金山店—城门山深张断裂—岩浆岩带东南段为主轴与北东东向褶皱—裂隙—岩浆岩带构成一个成矿岩区。在航磁异常图上有明显反映(见图2)。

1.中酸性岩浆岩;2.超壳张断裂;3.断裂;4.背斜;5.向斜

沿北西西向的丰山洞—城门山主轴带有丰山洞(含鸡笼山、邓家山)、东雷湾、武山、丁家山、城门山等一串成矿斑岩体出露,除丁家山为宽岩墙状岩体外,均为小型岩株。大致呈等距分布。在南侧有北西西向的宝山—铜岭、宋家湾、洋鸡山一串小岩株、岩墙分布。沿北东东至近东西向褶皱带形成丰山洞—通江岭,宝山—大桥,宋家湾—武山—狮子岛,大冲—丁家山等4条斑岩带,呈北西西向与北东东向网络结构。

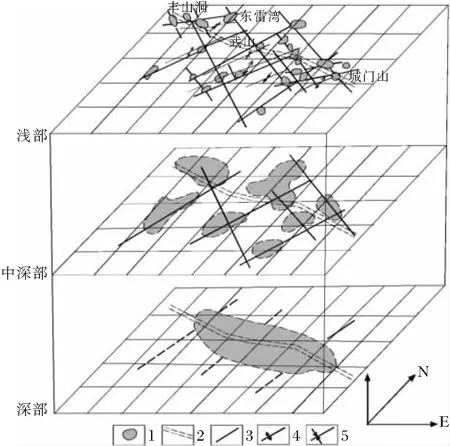

1.2.2 岩浆房与“蛋糕蜡烛式”结构

杨明桂等[1]通过鄂东南—九瑞成矿岩带岩体产状,综合提出了由岩基(蛋糕)与小岩株(蜡烛)组成的蛋糕蜡烛式成矿岩体结构模式,小岩株分为体上式、体侧式、体内式产出的标高具台阶性,并且地球物理资料佐证。九瑞地区中深部有多个中小型岩基,岩基主要为壳幔物质同熔的岩浆房[3](见图2)。

1.3 构造控岩控矿作用

1.3.1 晚侏罗世晚期褶皱与陆内碰撞造浆作用

区内古生界-下侏罗统褶皱发生于晚侏罗世与早白垩世之间的岩浆成矿活动之前,约在晚侏罗世晚期,这时郯庐断裂带强烈左行挤压走滑,其西盘的大别地块长距离向南南西的下扬子地块大规模逆冲推覆,前缘抵长江北岸的襄广断裂带,此时受于江南隆起、九宫山凸起北坡的鄂东南地质,形成近东西褶皱及断裂带,并随九宫山凸起上隆发生向北滑脱。前缘在长江沿岸与大型逆冲推覆体发生碰撞,形成了一条北西西向俯冲式挤压断裂带,导致壳幔物质重熔形成了鄂东南—九瑞Ⅰ型扬子组合成矿岩浆岩带的岩浆房。

这时,赣西北坳陷处于郯庐断裂带末端的北东向的码头—九宫山左行挤压走滑褶皱带与北北东向左行挤压走滑的赣江断裂带之间,向南弯曲,在呈正弦曲线展布的褶皱带基础上,发展成一个向北西收敛,向南弯曲向北东撒开的带状褶皱断裂带。

九瑞矿集区位于瑞昌帚状旋卷构造的北东部,自南东向北西,形成了城门山、洋鸡山、武山3条北东东向反S状背斜,铜岭、通江岭近东西向背斜,背斜间的向斜稍宽,呈屉状褶皱特征。

矿集区断裂发育。①为与褶皱相辅而行的走向断裂,如城门山南、丁家山—大冲、仙姑台、通江岭等反S状或近东西向断裂;②伴随码头—九宫山北东向断裂带的铜岭—宝山北东向断裂;③赣江断裂带系统的洋鸡山断裂以及九江—德安断裂带;④北北西横向小型错动与裂隙带与褶皱直交,十分发育,但规模较小,其中以追踪北西西向断裂形成的邓家山—宝山断裂带,规模较大。

至于丰山洞—城门山北西西向的斑岩带,经实地观察,地表未发现断裂,根据岩带特征结合物探资料推断为一条北西西向超壳张裂带。

1.3.2 早白垩世断裂成岩成矿阶段

早白垩世在区域近南北向左行扭动应力场作用下,晚侏罗晚期挤压造浆形成的鄂东南岩浆房,沿金山店—城门山北西西向超壳张裂带上侵,并由鄂东南向九瑞地区侧向流动。在九瑞矿床集形成丰山洞、鸡笼山、邓家山、东雷湾、武山、城门山等一串Ⅰ型中酸型小岩株和大桥、丁家山等岩瘤、岩墙状岩体,在其南侧沿邓家山—宝山张裂带,也有宝山花岗闪长斑岩岩瘤和洋鸡山石英闪长斑岩隐伏岩筒形成。

这时沿伴随褶皱的北东东向、近东西向断裂带,处于压扭状态,形成的4条岩带,其与北西西向张裂带节点形成小岩株,如武山、城门山等,其他地段以岩墙为主。

伴随岩浆活动,形成了区内铜金多金属矿床,其中岩株为有利于形成大中型矿床。

1.3.3 晚白垩世-古近纪造山后伸展裂隙破矿阶段

区内晚白垩世进入造山后伸展期,至古近纪形成了较多正断层及赛湖等裂陷红层盆地。

不少矿床受到了这些正断层的破坏,如城门山矿区中部的F20走向正断裂,使似层状铜矿体发生错断;通江岭铜矿床中南部被走向正断层断落,丁家山矿床列石山矿段南部断落至赛湖古近纪红层盆地之下等,成为矿床勘查中的不利构造因素。

2 城门山-武山成矿台阶的矿床特征

九瑞矿集区为丘陵地带,成矿花岗闪长斑岩株往往为负地形。城门山-武山成矿台阶的矿床有丰山洞、东雷湾、武山、城门山、丁家山等铜矿床,鸡笼山、洋鸡山等金矿床,出露标高均在海拔40~300 m之间,而且矿床顶部大都遭到剥蚀,残留的铁帽或成为山间洼地。这类矿床在21世纪以来,经深边部勘查,取得了较好的找矿效果。对这类矿床特征的认识有进一步深化。现以城门山矿床为例作一介绍。

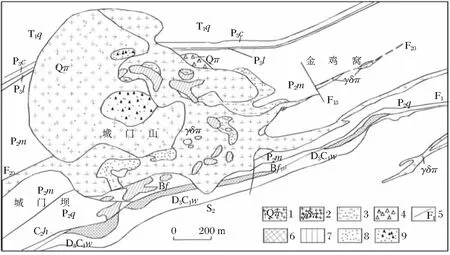

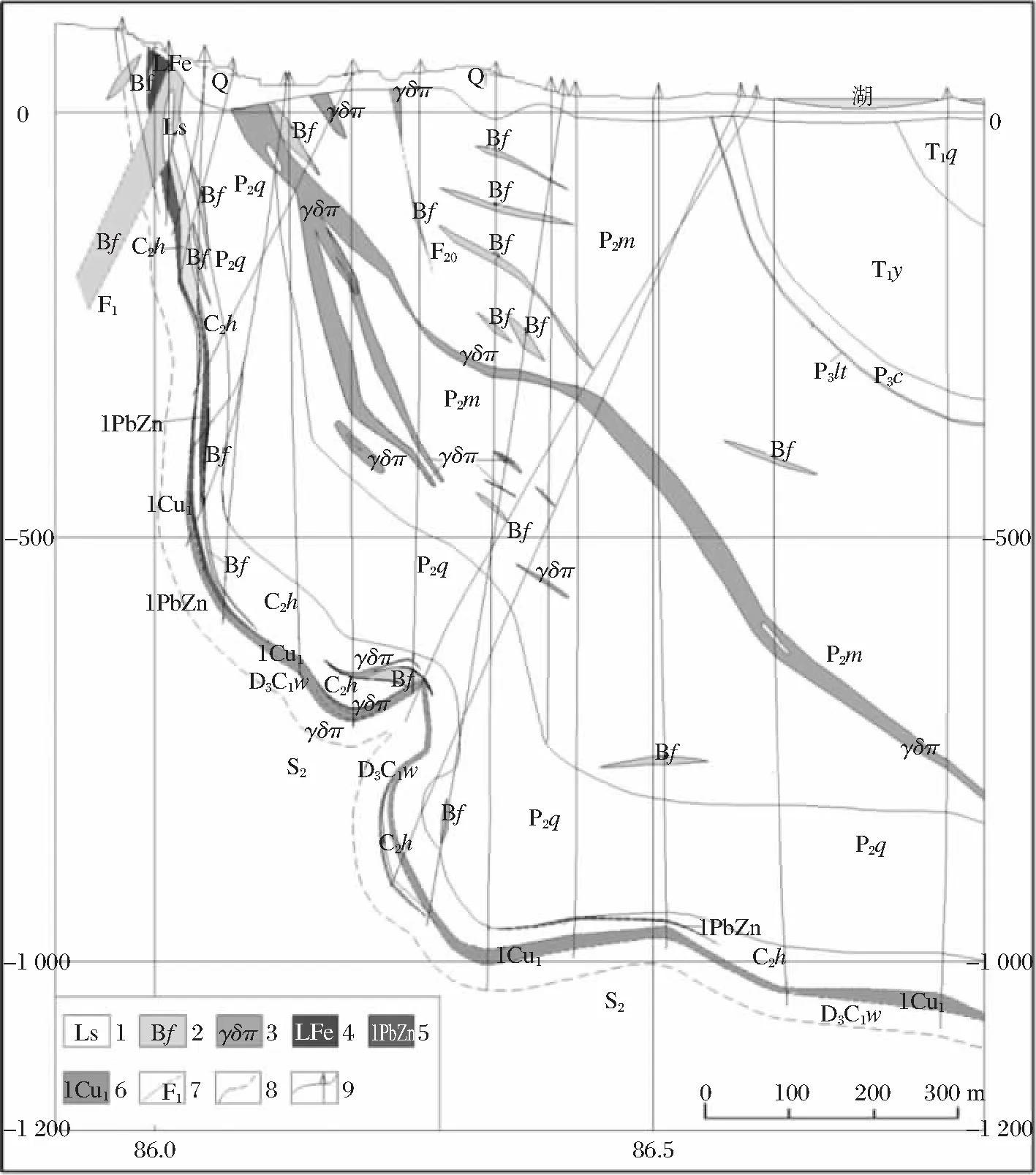

城门山铜矿床于明代时曾采其铁帽;赣西北地质大队于1958年在铁帽下发现铜矿床,经勘查达大型铜矿床规模,并发现了铁帽型金矿。1974年江西地质科学研究所与赣西北队共同调研,发现了斑岩型与隐爆角砾岩型铜矿化,经进一步探明,为一个花岗闪长斑岩、石英斑岩两阶段叠合成矿,由接触交代型,似层状型、斑岩型铜矿与角砾岩角斑岩型钼铜矿组成“3+1”的“四位一体”矿床,为“多位一体”铜矿床模式的主要原型。矿床东部的金鸡窝矿床(见图3),按照矿化分带规律进行验证:似层状银铅锌矿带之下为铜铅锌矿带,铜资源储量60万t以上,至此矿区探明铜资源储量223 万t,接近超大型铜矿床规模,共伴生铅25万t、锌71万t、金63 t、银3 824万t、铁346万t、硫4 649万t。

1.石英斑岩;2.花岗闪长斑岩;3.硅化灰岩;4.接触角砾岩;5.断裂及编号;6.似层状铜矿;7.矽卡岩铜矿;8.细脉浸染状铜矿;9.爆破角砾岩铜(钼)矿;10.T1q为下三叠青龙组;11.P3c为上三叠统长兴组;12.P3l为上二叠统龙潭组;13.P2m为中二叠统茅口组;14.P2q为中二叠统栖霞组;15.C2h为上石炭统黄龙组;16.D3C1w为上泥盆统-下石炭统五通群;17.S2为中志留统;18.γδπ为花岗闪长斑岩;19.Qπ为石英斑;20.Bf为构造角砾岩

矿床位于长山—城门山北北东向反S状背斜北翼,出露地层为上泥盆统-下三叠统碎屑岩、碳酸盐岩,成矿岩体为一浅成侵入杂岩体,出露面积0.8 km2。岩石序列为大王庙石英闪长(玢)岩岩株-城门山花岗闪长斑岩株,中部为隐爆石英斑岩筒。成矿岩体花岗闪长斑岩株出露面积0.45 km2。锆石LA-MC-ICP-MS年龄(144.7±2.7~139.4±1.1) Ma,属早白垩世早期;石英斑岩,出露面积0.35 km2,形成于花岗闪长斑岩株核部。K-Ar年龄值120 Ma[4],属早白垩世中晚期。

矿区位于长山-城门山具扭动特征的反S形背斜东端,据周贤旭[5]对五通群埋深等值线研究,显示为向南西向收敛,向北东向撒开的帚状构造。南侧为横贯矿区的F1逆冲断裂带,向南东东方向陡倾,倾角由西向东逐渐变陡,使下盘的矿区的地层相对向下、坳折。

矿区早期的“油条+烧饼”平面视角结构已转化为今天的以隐爆石英斑岩筒斑岩型钼铜矿床为核,以花岗闪长斑岩型与接触交代型铜多金属矿为体,以黄龙组下部似层状铜多金属矿床为环的四维结构(见图4)。

1.第四系;2.下三叠青龙组;3.上三叠统长兴组;4.上二叠统龙潭组;5.中二叠统茅口组;6.中二叠统栖霞组;7.上石炭统黄龙组;8.上泥盆统-下石炭统五通群;9.中志留统;10.矿种;11.花岗闪长斑岩;12.石英斑岩;13.断裂及编号;14.斑岩型钼矿带;15.斑岩型铜矿带;16.接触交代(矽卡岩)型铜矿带;17.似层状块状硫化物矿带

内核:隐爆石英斑岩筒斑岩型钼铜矿床;整个岩筒矿化,中心为钼核,外侧为钼铜矿体,矿石呈细脉侵染状。主体:花岗闪长斑岩体形成2种矿床。

接触交代型铜矿床:①围绕岩体接触带呈不完整的环状分布,成为矿床的内环,由含铜矽卡岩、含铜硅化灰岩、含铜大理岩构成铜(锌)矿体。②岩体内的碳酸盐岩捕掳体发生接触交代形成含铜矽卡岩矿体。据周贤旭[5]研究,这些捕掳体约略呈环状分布,显示岩浆上侵蚀时兼反钟向旋转。

斑岩型铜矿床:产于花岗闪长斑岩体内,含铜石英细脉呈浸染状产出。外环:似层状矿床,为矿区规模较大,品位较高,深部仍有资源潜力的矿床。分布于成矿岩株周边,产于五通组砂岩平行不整合面之上的黄龙组中,受钙硅面、平行不整合面、层间破碎带控制,呈似层状产出,已控东西长大于2 000 m,厚4~54 m,平均26 m。矿石有黄铜矿-黄铁矿石,含铜黄铁矿-磁铁矿石和含铜大理岩。Cu的品位0.91%~1.50%,Au品位0.501×10-6~0.731×10-6。矿床以成矿花岗闪长斑岩岩株为中心构成环状似层状矿体。其南半环,分列向西侧的城门坝,东侧的金鸡窝延展,并非对称的向东延伸较大,且随长山—城门山背斜向东倾没,而向东侧伏。矿床呈上银铅锌下铜铅锌垂直分布。

城门山由于南侧的F1断层向北北西方向逆冲,使背斜北翼陷落,使矿床免遭更强剥蚀得以较好保存。上泥盆统-三叠系组成的背斜北翼,成为南陡北缓的铲式构造。黄龙组似层状矿床呈典型铲式形态(见图5),由此推断成矿岩株北侧很可能存在似层状铜矿床,今后循着似层状矿床围绕成矿岩株构成一个环状层体的构想,进行北半环中深部找矿探索。但处于矿区中部的F20走向正断层,使矿床北部下落,增大了预测矿床的深度。

1.灰岩;2.构造角砾岩;3.花岗闪长斑岩;4.铁帽;5.银铅锌矿(化)体及编号;6.含铜黄铁矿矿体及编号;7.实测与推测断层;8.实测与推测地质界线;9.完工钻孔;10.Q为第四系;11.T1q为下三叠统青龙组;12.T1y为下三叠统殷坑组;13.P3c为上二叠统长兴组;14.P3lt为上二叠统龙潭组;15.P2m为中二叠统茅口组;16.P2q为中二叠统栖霞组;17.C2h为上石炭统;18.D3C1w为上泥盆统-下石炭统五通群;19.S2为上志留统

3 邓家山-通江岭成矿台阶的矿床特征

九江-瑞昌矿集区城门山-武山成矿台阶,即出露的成矿小岩株铜金矿床之外,还发现有邓家山、通江岭、丁家山、大冲、宋家湾、十六公里、猫母山等地表仅有含铜金中酸性岩墙出露的矿点。一个较长时期以来,赣西北大队在以往地球物理工作的基础上,试图通过“以脉找矿”,发现中深部隐伏的成矿岩体与铜金矿床。1996年,发现了邓家山隐伏成矿岩体及铜钼矿床,但规模较小。大冲与石英玢岩墙有关的金矿点和宋家湾金铜花岗闪长岩墙矿点,勘查工作程度较低,未能发现隐伏岩株与矿床。近几年来,江西地矿局物化探大队在瑞昌市南阳新发现了一个产于黄龙组中的似层状铜矿点,因位于高速公路区,未能查证。但在通江岭金铜花岗闪长岩墙矿点之下深约300 m处发现了与花岗闪长岩墙相伴的脉带状斑岩铜矿床,成矿岩株可能在2 000 m左右深处。以上说明九江-瑞昌矿集区存在隐伏于-500~1 200 m深处的隐伏岩株型成矿台阶,但工作难度很大。在邓家山、通江岭取得的初步成果,为今后深地找矿提供了宝贵经验与启示。现以通江岭铜矿床为例介绍如下。

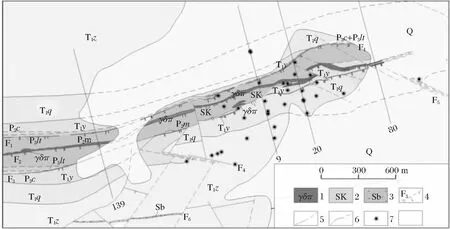

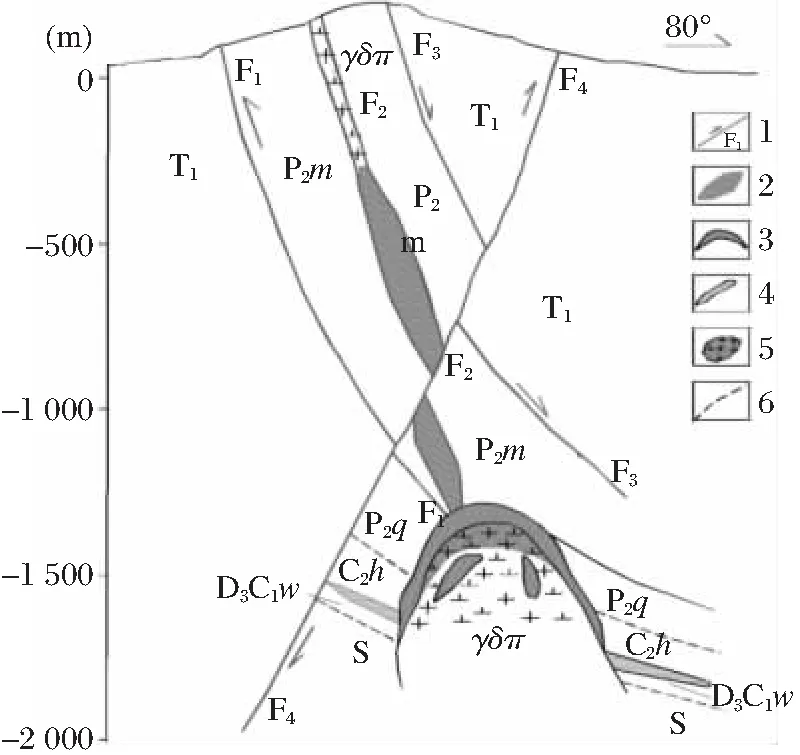

1)矿区位于九江-瑞昌矿集区北部,长江南岸,通江岭隔挡式背斜南翼,背斜轴向近于东西。背斜狭窄,出露中二叠统茅口组含炭灰岩、燧石结核灰岩,是矿床主要赋矿地层。背斜两翼地层依次为上二叠统龙潭组煤层、长兴组灰岩,下三叠统殷坑组泥岩夹薄层灰岩、青龙组灰岩及周冲村组白云岩、灰岩、白云质灰岩(见图6)。

1.花岗闪长斑岩;2.矽卡岩;3.构造角砾岩;4.实测与推测压扭性断层;5.实测与推测性质不明断层;6.实测与推测地质界线;7.已完工钻孔;8.Q为第四系;9.T1z为下三叠统周冲村组;10.T1q为下三叠统青龙组;11.T1y为下三叠统殷坑组;12.P3c为上二叠统长兴组;13.P3lt为上二叠统龙潭组;14.P2m为中二叠统茅口组

2)矿床受背斜和近东西-北东向断裂带控制,自北而南,主要为F1、F2、F3断层,F4为成矿后破矿断裂。其余为北西西向左行错矿断裂,规模较小。

3)F1断裂带在通江岭背斜北翼,为走向逆冲断层,呈波状向南陡倾,使茅口组逆冲于下三叠统之上,长兴组、龙潭组和部分殷坑组遭到错动叠覆。

F2为主要控岩控矿逆冲断裂带,位于通江岭背斜轴部的茅口组中,地表浅部形成一个宽10~20 m的角砾破碎带,深部张性特征减弱,压性特征变明显,沿断裂有多条花岗闪长斑岩岩枝表露或隐伏侵入,最大的一条延长2 km以上,宽度10~40 m,纵贯全区。地表主要表现为硅化、大理岩化、绿泥石化;钻孔中表现岩石破碎,具有泥化,岩脉具有钠化,岩石原岩结构构造破坏,该断裂控制了地表岩脉的侵入方式和地表分布特征,对矿化及异常形成有重大影响(见图7)。

1.花岗闪长斑岩;2.构造角砾岩;3.铜矿体;4.实测与推测断层及编号;5.实测与推测地质界线;6.已完工钻孔;7.Q为第四系;8.T1z 为下三叠统周冲村组;9.T1q为下三叠统青龙组;10.T1y为下三叠统殷坑组;11.P3c为上二叠统长兴组;12.P3lt为上二叠统龙潭组;13.P2m为中二叠统茅口组;14.P2q为中二叠统栖霞组;15.C2h为中石炭统黄龙组;16.D3C1w为上泥盆统-下石炭统五通群;17.S2为中志留统

F3断裂为走向近东西至北东东向的正断层,位于F2与主矿体上部,使青龙组直接断覆于茅口组之上,其中见有矿化,为次要成矿控矿断裂。

F4北东东向断裂,在ZK0904所揭露,构造带内岩石挤压变形强,初步推断为向北陡倾的破矿断层,使断层下盘即南部地层、大理岩蚀变带和矿体下降,形成错距约200 m,在断层挤压破碎中残留前期形成黄铜矿。

矿区仅见燕山晚期花岗闪长斑岩墙出露,主要岩墙沿F2近东西向至北东东向控岩控矿断裂带发育,横亘全区。岩石蚀变、岩石化学成分尚未查明。钻孔中岩性具有高钙(6.9%~8.4%)、中硅(63.1%~66.2%)特点,初步对比与九江-瑞昌矿集区成矿花岗闪长斑岩相似,属Ⅰ型中酸性岩石。

该矿床属隐伏型脉带状矿床,工业矿体隐伏于地表500 m之下(标高-400 m正负)。目前全区初步圈出14条铜矿体,其中M1、M5、M9矿体是矿区的主要矿体,工程控制的333+334铜资源量达中型规模。

M1矿体:控制走向长约900 m,已控制斜深约320 m;平均真厚度1.82 m,Cu品位0.29%~1.64%,平均品位0.45%。

M9矿体:控制长度1 200 m,斜深400 m,平均真厚度13.42 m,Cu平均0.64%,形态成分支、复合膨大,向下变厚,变富。标高-450~-200 m,真厚度3.61~5.46 m,Cu品位0.25%~0.49%;标高-800~-600 m,真厚度10.43~27.66 m,Cu品位0.45%~0.68%,花岗斑岩墙中矿体细脉浸染状铜矿石,品位较低,产于外接触带矽卡岩矿体,矿石较富,为主要矿石。围岩蚀变主要为矽卡岩化、硅化、绿泥岩化、大理岩化。矿床类型为接触交代型矿床、斑岩型矿床和中低温热液交代充填型矿床。

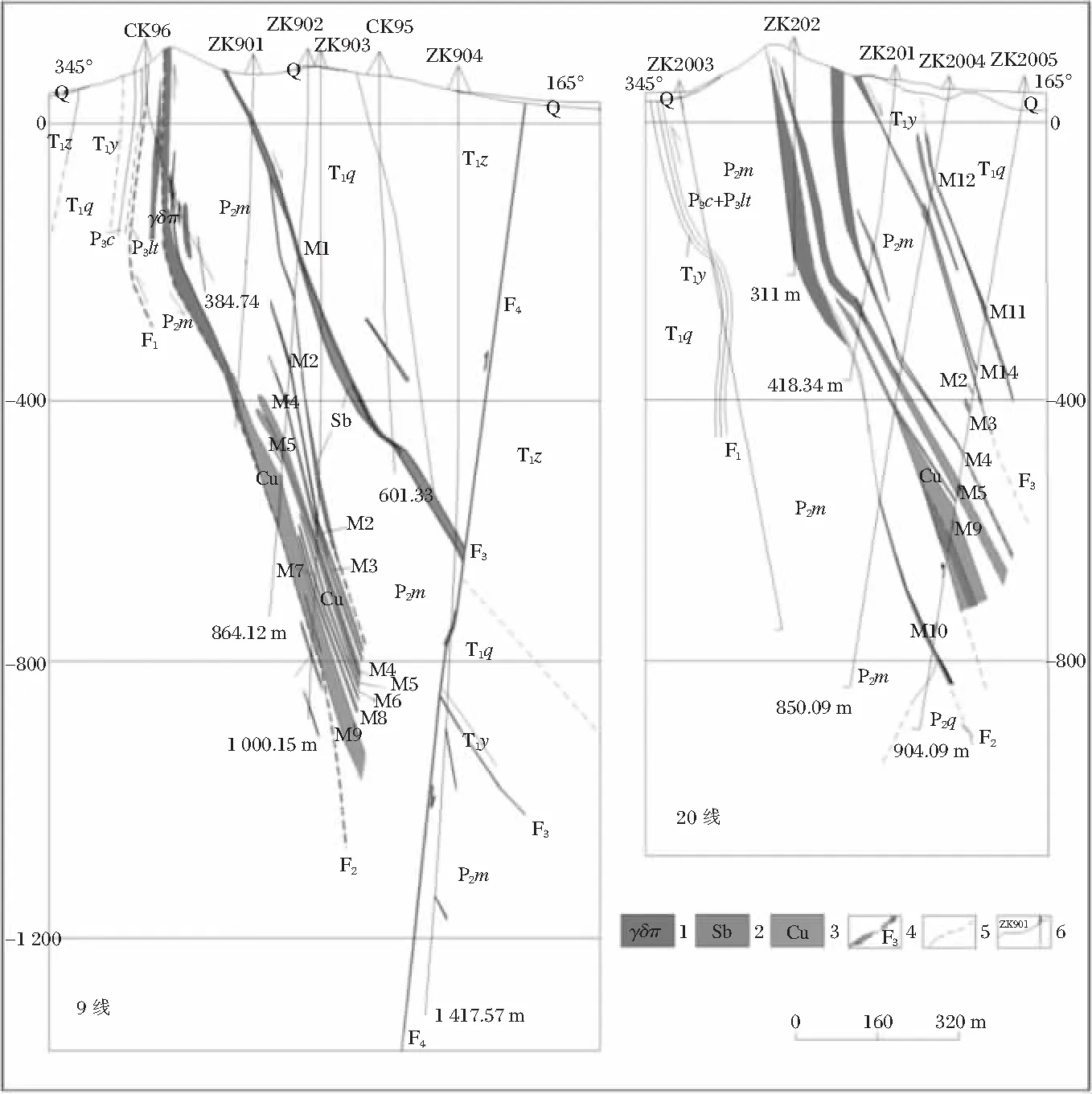

根据区内广泛应用的“层体耦合多位一体”铜成矿模式。其中深部存在成矿花岗闪长斑岩岩株及相关的斑岩型、接触交代型、似层状铜矿床。从中浅部铜矿体富集于19、0、20线推断,岩体应在该处下方。矿体由于遭F4逆断层错动,垂直断距约在200 m,推测成矿岩株在-1 800~-1 600 m。由于矿床具构造岩体结构,地层变陡,栖霞灰岩在20线见于-800 m深处。据区域二叠系栖霞组厚107~130 m,黄龙组厚50~90 m,视厚度700~1 200 m,据此推断岩体与栖霞组耦合形成接触交代型矿床,20线附近与黄龙组耦合形成似层状铜矿床的深度可能在-2 000~-1 500 m,通江岭铜矿找矿模式见图8。

1.断层及代号;2.脉带状矿体;3.接触交代矿体;4.似层状矿体;5.斑岩型矿体;6.平行不整合界线;7.T1为下三叠统;8.P2m为中二叠系统茅口组;9.P2q为中二叠系统栖霞组;10.C2h为中石炭统黄龙组;11.D3C1w为上泥盆统-下石炭统五通群;12.S为志留系

4 结 论

九江-瑞昌矿集区同长江中下游成矿带一致,为晋宁期弧后盆地基础上长期发展的一个坳陷地带,薄壳幔隆,为深源的Ⅰ型成矿岩浆上侵,提供了有利的地质背景。矿集区走滑扭动构造对于区内矿产资源“四维”展布,起到了重要约束。形成有城门山、武山、封山洞等矿床组成的第一成矿台阶,以及邓家山、通江岭、丁家山等矿床组成的第二成矿台阶。第一成矿台阶矿床多形成以花岗闪长斑岩型与接触交代型铜多金属矿为体,以黄龙组下部似层状铜多金属矿床为环的四维结构;第二成矿台阶矿床多形成以花岗闪长斑岩有关为中型以下规模铜金矿床(点),矿体以脉(带)状产出为特征。在第一成矿台阶中找矿应以“以体找矿”为主,第二成矿台阶中则应循着“以脉找体—以体找矿”找矿思路进行探索,预期能实现事半功倍的效果。

--ICP--MS锆石U--Pb定年、地球化学特征及构造意义