2022年辽宁兴城14个草莓组合3388株杂交苗数据集

李 鹏 王志强 刘凤之 王海波

(中国农业科学院果树研究所/农业农村部园艺作物种质资源利用重点实验室/辽宁省落叶果树矿质营养与肥料高效利用重点实验室,兴城 125100)

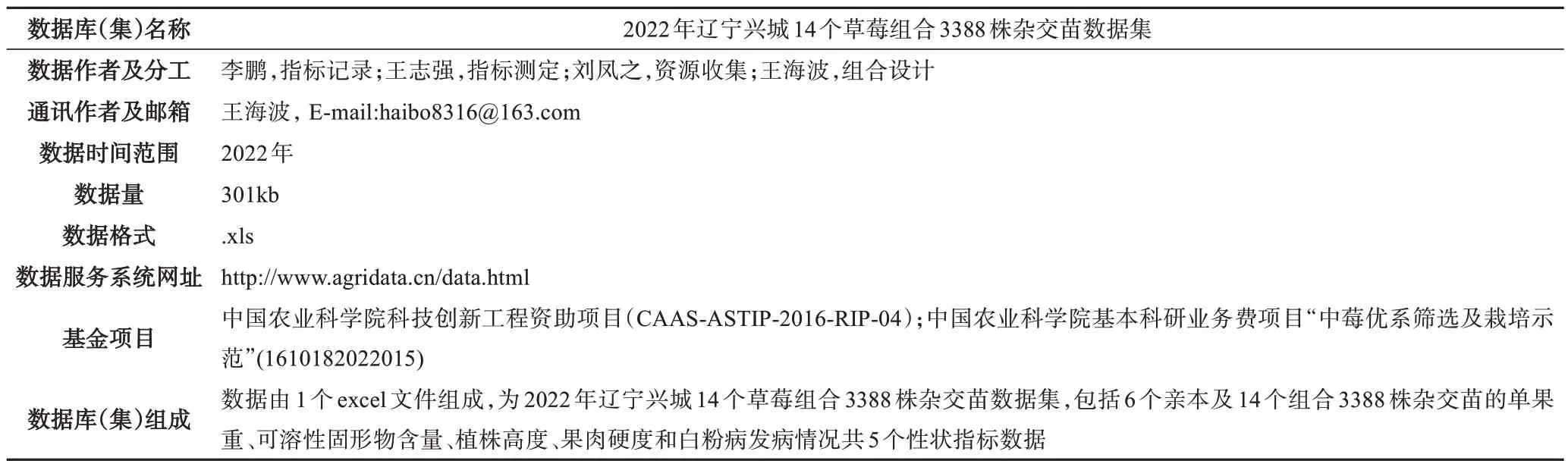

数据库(集)基本信息汇总表

1 引言

草莓属于蔷薇科(Rosaceae),多年生草本植物。公元前200 年,欧洲就已经开始种植森林草莓(Fragaria vesca)。印第安人在欧洲人移民美洲之前也已经开始种植弗州草莓(F.virginiana)和智利草莓(F.chiloensis)。1556 年,欧洲开始引入弗州草莓种子。17 世纪初,Frezier 将智利草莓引入欧洲。法国大约在1750 年从弗州草莓和智利草莓的杂交后代中,选育出了大果型8 倍体凤梨草莓(Fragaria×ananassa Duch,2n=8x=56)[1]。此后,栽培草莓逐渐从欧洲、美国扩展到全世界,培育出的品种有3 000 多个[2]。不同区域、国家的育种目标有差异,如欧洲和美洲的草莓品种具有抗病性强、耐储运、酸含量高和产量高等特性;日本草莓品种具有含糖量高、酸含量低、硬度偏低和抗病性稍差等特性;韩国超过90%的草莓品种是以未获得授权的日本草莓品种或资源作为亲本选育的,特性和日本草莓品种接近[3]。

成熟期对控制草莓上市时间意义重大,根据草莓成熟期可分为早熟、中熟和晚熟。延长草莓采收期可以合理安排劳动力,减少进口量。中国、日本和韩国以设施栽培为主的地区和冬季以露地栽培为主的温暖地区(如加州、佛罗里达州、西班牙和以色列等)希望选育早熟品种,但低温容易导致草莓授粉不良,畸形果多。韩国选育出来的早熟品种‘圣诞红’,能在圣诞节前上市,效益较好[4]。日本选育出来的早成花品种‘章姬’‘香野’,可以通过控氮促早栽培技术结合营养钵育苗技术,实现圣诞节前上市[5]。另外,许多育种项目将晚熟和日中性作为育种目标,如英国晚熟品种‘索非’(Sophie)比‘艾尔桑塔’晚熟2 周,意大利北部选育出来的品种比‘理想’(idea)晚熟8~10d左右;加州大学选育出了‘赛尔娃’‘海景’‘钻石’‘芳香’和‘太平洋’等日中性品种[6]。另外,还有育种者进行花芽分化期方面的研究,如延长草莓春季花芽分化期,选育能在夏季进行花芽分化的品种及四季草莓品种[6]。

单果重是草莓选育的重要指标,果个增大可减少采摘用工,消费者也倾向于购买品质较好的大果草莓。野生草莓果实重量仅有几g,自1750年大果型凤梨草莓出现后,育种工作者在大果型草莓品种选育方面进行了大量工作,如美国选育的卡姆罗莎、MUDS3816 优系,意大利选育的‘昂达’(Onda),日本的‘甘王’等[6]。2022 年以色列农民种出289g 大草莓,获吉尼斯认证[7]。

硬度也是重要的育种目标,硬度大的草莓品种耐贮运,采收方便,抗病性强,果实品质稳定,受电商青睐。欧洲和美洲选育硬度较大的品种,适合机器采摘。有研究指出果实硬度遗传具有大的累加性,杂交后代的硬度累加值可由亲本的硬度平均值来评估,也有研究证实遗传群体中果个和硬度是独立遗传的[6]。同一个品种的果实,硬度和果个质量表现出反相关趋势;同一个品种内,随成熟度增加硬度逐渐降低。

果实品质是最重要的育种指标,许多国家将品质作为草莓选育的第二大育种目标。美国有研究指出在所有育种指标中可溶性固形物占70%比重[8],许多超市规定“可固含量低于规定临界值不得销售”。法国育种家将老品种‘Gariguette’作为对标品种,基于此目标法国达鹏种苗公司选育出了‘达赛莱克特’,既可在保护地栽培,也可在露地栽培,目前此品种在中国栽培面积接近2%。除了糖度之外,可溶性固形物含量[9]、可滴定酸含量[10]、风味(糖酸比)、香气[11]、维生素C含量也是育种家考虑的果实品质指标[12]。

草莓病害主要有白粉病、灰霉病、炭疽病和黄萎病。草莓白粉病是由羽衣草单囊壳侵染引起的真菌病害,欧美草莓品种抗白粉病较好,日本草莓品种‘红颜’‘香野’‘章姬’的抗白粉病能力较差,美国草莓品种‘甜查理’、韩国草莓品种‘圣诞红’的抗白粉病能力较强。美国佛罗里达园艺系在5 个草莓基因组中(4个2 倍体基因组,1 个8 倍体基因组中)发现MOL 候选基因具有易感白粉病的特点,二倍体森林草莓中有20 个MOL 同源基因,八倍体栽培草莓中有68 个MOL 同源基因,该基因在抗病和感病品种间存在差异,可为基因编辑及抗白粉病新种质提供基础[13]。根部病害主要以炭疽病[14]、红中柱根腐病为主,美国用20 年时间进行炭疽病育种试验,摸清了草莓炭疽病的寄主范围、发病规律及防治方法,找到了草莓炭疽病抗病基因,于1992 公布了4 个抗炭疽病资源,于1996 年选育出了抗炭疽病和红中柱根腐病的草莓品种‘波里坎’(Pelican)[6]。日本三重农业研究所选育出了第一个抗炭疽病草莓品种‘三吉果’,但其花芽分化较晚,12 月下旬成熟,未能推广;2010 年三重农业研究所以该品种为基础,选育出了第二个抗炭疽病草莓品种‘香野’,该品种在我国山东以南、浙江以北有一定的栽培面积,但该品种白粉病抗性差,容易发生黄萎病[5]。荷兰育种家找到了红中柱根腐病的主基因,发现新品种‘帕娃娜’(Pavana)有3 个抗病基因,能抗红中柱根腐病和茎腐病[15]。日中性草莓品种一般品质好、抗病性强,尤其是炭疽病、白粉病和黄萎病[6],韩国选育出了日中性草莓品种江河抗白粉病、炭疽病和镰刀枯萎病;热河抗镰刀枯萎病[4]。

草莓植株类型分为匍匐型和直立型两种,植株高在草莓育种中所占比重较小,容易被育种者忽略。匍匐型草莓植株高度一般在20 cm 之间,以‘甜查理’为典型代表;直立型草莓植株高度一般在30 cm 左右,以红颜为代表。前人对草莓植株高度的遗传规律研究较少,有待加强该方面的研究,丰富草莓表型基因组学研究,探明草莓植株高度的遗传规律。

我国2021 年草莓栽培面积约16.67 万公顷,品种主要是日本品种‘红颜’‘章姬’和欧美品种‘甜查理’,中国自主选育品种所占比例较少,接近10%。为了尽快筛选出外形美观、抗病和优质草莓新品种,2021 年中国农业科学院果树研究所以日本草莓品种‘红颜’‘章姬’‘幸香’‘桃薰’,美国草莓品种‘甜查理’及中国草莓品种‘雪里香’为亲本,构建了14 个草莓杂交组合,获得杂交苗植株,定植于砬山基地设施内,并于果实成熟期测定草莓杂交苗株高、可溶性固形物含量、单果重、硬度及白粉病发病情况,可用于筛选具有大果、高硬度、高产量和高可溶性固形物含量等性状的单株;也可筛选表现优异的单株,进行新品种审定;还可以分析不同组合株高、单果重、可溶性固形物含量、硬度的分布范围及白粉病的感病情况,揭示栽培草莓株高、单果重、可溶性固形物含量、硬度及白粉病的遗传规律。

2 数据采集与处理方法

2.1 植株高度测量

用卷尺测定植株高度,测定时从草莓杂交苗根部测定到杂交苗叶片最高处。

2.2 单果重测定

用普通便携式电子秤,称量草莓杂交苗果实的单果重。

2.3 可溶性固形物含量测定

用PAL-1 糖度计测定草莓杂交苗果实中部的可溶性固形物含量。

2.4 硬度测定

用FT327 果实硬度计测定草莓杂交苗果实中部的硬度。

2.5 白粉病感病情况

观察草莓果实白粉病发病情况,分感病和不感病2种情况。

3 数据样本描述

每一组数据包括株高、可溶性固形物含量、单果重、硬度及白粉病发病情况。

4 数据质量控制与验证

本实验采集2022 年辽宁省葫芦岛市兴城市砬山基地14 个组合3388 株杂交苗的株高、可溶性固形物含量、单果重、硬度及白粉病发病情况。质量控制主要从以下几个方面进行:植株高度测定时从不同方向测3 次,确定植株高度;可溶性固形物含量测定时从果实中间部位取样,确保实验数据一致,测定3 次,记录平均值;单果重的测量时选择3 个果实进行测量,选择较大值;硬度测定时分别从果实中部不同方向测定3 次,选择数值最低的一组进行记录;白粉病观测时观察一株杂交苗果实的发病情况,有感病情况的记录为感病,无感病情况的记录为无。

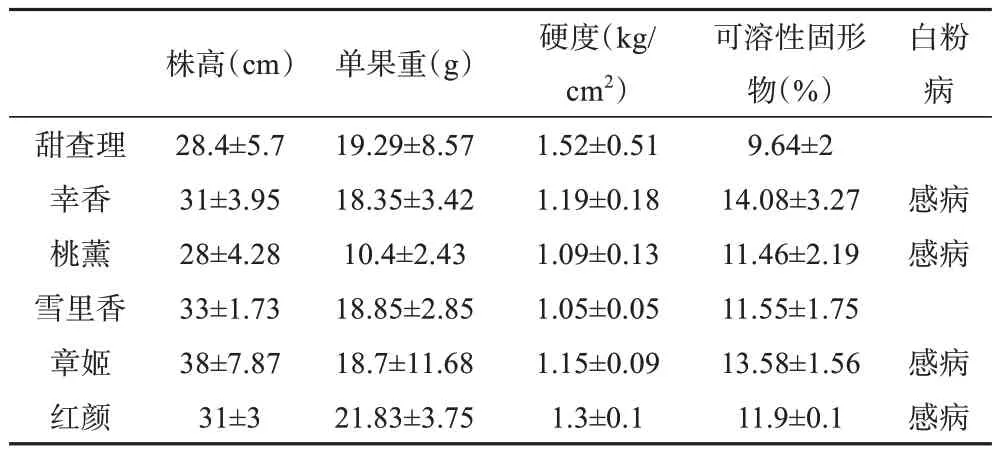

表1 6个草莓品种指标Table 1 The indexes of 6 strawberry parents

5 数据价值与使用建议

本数据集收集了6 个亲本及14 个杂交组合3388株杂交苗的株高、可溶性固形物含量、单果重、硬度及白粉病发病情况数据,可通过数据分析筛选具有优良特性的单株,用于新品种选育。本数据集也可用于分析不同组合内草莓株高、单果重、可溶性固形物含量、硬度的分布范围及白粉病的感病情况,揭示栽培草莓株高、单果重、可溶性固形物含量、硬度及白粉病的遗传规律,为草莓新品种选育提供基础数据。

数据作者分工职责

李鹏(1988—),男,河南人,博士,助理研究员,研究方向为果树种质资源与栽培生理。主要承担工作:指标记录及分析。

王志强(1987—),男,辽宁人,硕士,助理研究员,研究方向为果树种质资源与农机。主要承担工作:数据测定。

刘凤之(1963—),男,山东人,学士,研究员,研究方向为果树种质资源与栽培生理。主要承担工作:亲本资源收集。

王海波(1978—),男,山东人,硕士,研究员,研究方向为果树种质资源与栽培生理。主要承担工作:组合设计。