突发性耳聋合并代谢综合征患者临床治疗效果的影响因素分析

郭明明,刘涵尧,褚玉敏,卢川,欧阳顺林

(广州医科大学附属第三医院 耳鼻咽喉科,广东 广州 510150)

突发性耳聋是耳鼻咽喉科常见的急性病,是指72 h内突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失,至少在相邻的两个频率听力下降≥20 dBHL,常有耳鸣、耳闷塞感、眩晕等症状,从而影响患者正常生活[1]。目前,该病的发病机制尚未明确, 常认为与病毒感染及血液循环障碍等有关。代谢综合征是腹型肥胖、糖尿病、高血压、血脂异常等多种代谢异常在同一个体异常聚集的病理状态。研究表明,我国代谢综合征的患病率近年来快速增长,平均患病率高达24.5%,与心血管疾病、中风、糖尿病等疾病的发病风险及病死率增高有关,容易引起患者血液循环障碍[2-3]。近年来,有研究发现代谢综合征患者有较高的突发性耳聋发病风险,符合代谢综合征特征性诊断标准的条目数越多,突发性耳聋的发病风险越高[4]。本文回顾性分析收治的98例突发性耳聋合并代谢综合征患者的临床资料,分析相关的各个临床因素,观察对预后的影响,为临床治疗提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 基本资料

本文回顾性分析2019年4月—2021年8月广州医科大学附属第三医院耳鼻咽喉科收治的突发性耳聋合并代谢综合征患者98例(104耳),男47例,女51例;年龄26~86岁,平均年龄(58.29±12.53)岁。其中左耳56耳,右耳48耳。63例患者发病天数≤7 d,41例患者发病天数>7 d;无眩晕65例,有眩晕39例。按照突发性耳聋资料纳入标准符合2015年《突发性耳聋诊断和治疗指南》,其中低频下降型15耳,高频下降型20耳,平坦下降型56耳,全聋型13耳。代谢综合征的诊断标准参照2005年国际糖尿病联盟颁布的诊断标准:①具备中心性肥胖,按亚洲人标准,腰围男性≥90 cm,女性≥80 cm,此为必备条件,同时合并以下4项指标中任何2项;②空腹甘油三酯水平升高:≥1.7 mmol/L,或已接受相应治疗;③空腹高密度脂蛋白水平降低:男性<1.03 mmol/L,女性 <1.30 mmol/L,或已接受相应治疗;④血压升高:收缩压≥130 mmHg或舒张压≥85 mmHg,或已接受相应治疗或此前已诊断高血压;⑤空腹血糖升高:≥5.6 mmol/L,或已接受相应治疗或此前已诊断糖尿病。

1.2 治疗方法

所用患者均按照2015年《突发性耳聋诊断和治疗指南》进行治疗,静脉使用地塞米松10 mg,连用3 d,如有效再用2 d后停药,如无效则直接停药;辅以87.5 mg银杏叶提取物注射液(悦康药业集团股份有限公司,国药准字H20070226)静脉滴注;并口服甲钴胺、倍他司汀等辅助药物;无使用巴曲酶禁忌证且同意使用者加用巴曲酶,总治疗疗程7~10 d。

1.3 疗效评价标准

收集入组患者临床资料,如年龄、性别、耳侧、发病病程、有无眩晕、听力分型和是否使用巴曲酶等,分析突发性耳聋合并代谢综合征患者临床治疗效果的影响因素,疗效评价标准亦参照2015年《突发性耳聋诊断和治疗指南》。

痊愈:受损频率听力恢复至正常,或达健耳水平,或达到此次患病前水平。显效:受损频率听力平均提高>30 dB。有效:受损频率听力平均提高15~30 dB。无效:受损频率听力平均提高<15 dB。治疗总有效率=痊愈率+显效率+有效率。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 治疗效果

98例(104耳)突发性耳聋合并代谢综合征患者治疗总有效率为40.38%(42/104),其中无效62耳,有效29耳,显效4耳,痊愈9耳。

2.2 影响因素

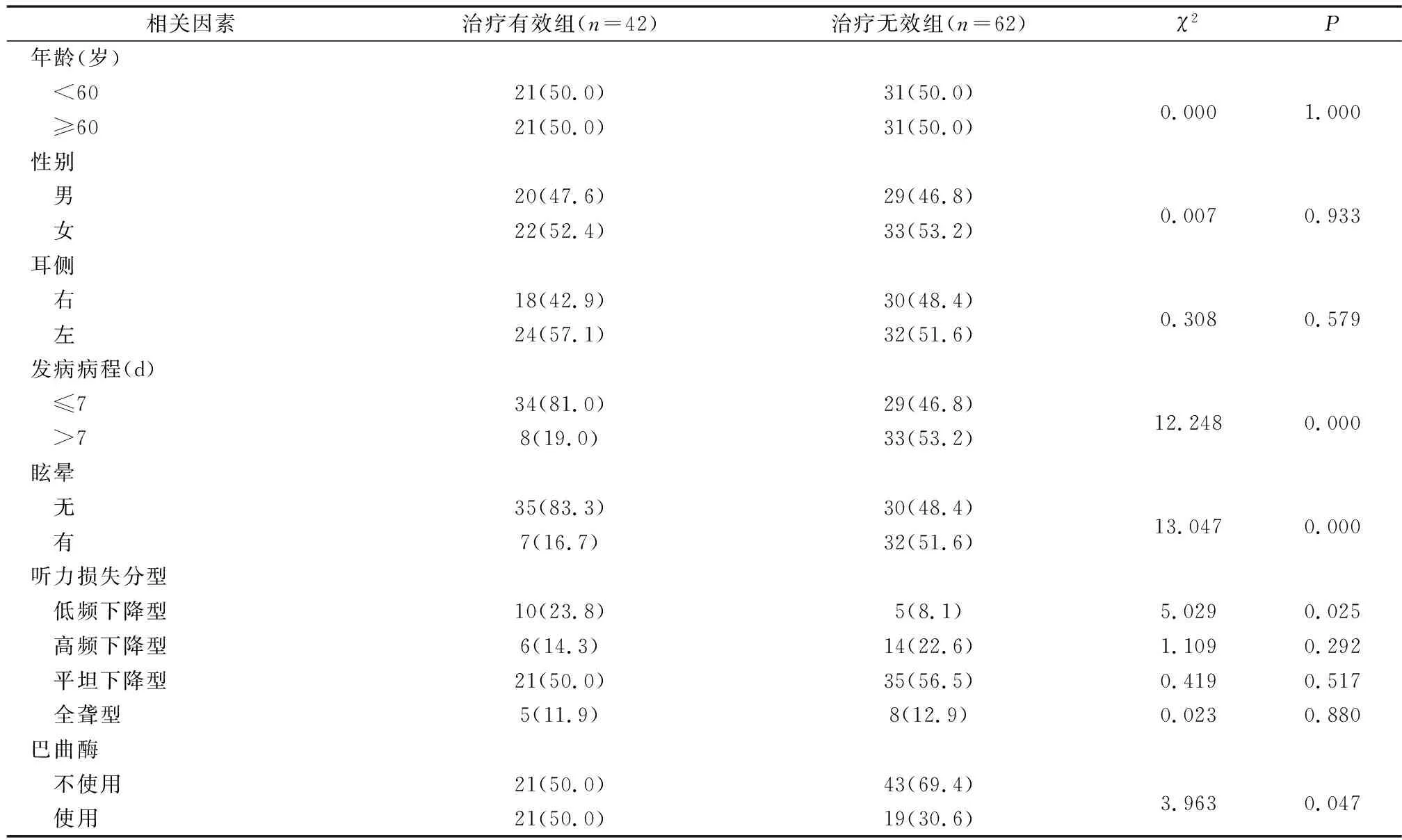

2.2.1 单因素 两组年龄、性别、耳侧、听力损失分型(高频下降型、平坦下降型、全聋型)、凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、纤维蛋白原、凝血酶时间、血小板计数相比无明显差异(P>0.05);治疗无效组合并眩晕、发病病程>7 d,不使用巴曲酶的比例高于治疗有效组(P<0.05),听力损失分型(低频下降型)患者预后较好(P<0.05)。具体数据见表1、2。

表1 突发性耳聋合并代谢综合征患者临床治疗效果影响因素单因素分析 [耳(%)]

表2 不同预后患者凝血指标水平比较

2.2.2 多因素 Logistic回归分析显示:合并眩晕、发病病程>7 d是影响突发性耳聋合并代谢综合征患者临床治疗效果的独立危险因素(P<0.05且OR≥1)。具体数据见表3。

表3 突发性耳聋合并代谢综合征患者临床治疗效果影响因素多因素分析

3 讨论

突发性耳聋是原因不明的感音神经性听力损失,目前较公认的发病机制包括:内耳血管痉挛、血管纹功能障碍、血管栓塞或血栓形成、膜迷路积水以及毛细胞损伤等[1]。主要表现为突发听力下降、耳鸣、耳闷、眩晕、听觉异常、耳周感觉异常等,预后差异较大[5]。

代谢综合征是一种病理性代谢异常状态,主要包括5大因素:肥胖、高血糖、高血压、甘油三脂酯升高、高密度脂蛋白下降,是多种危险因素在机体聚集的一种临床症候群,最早在1998年由世界卫生组织提出此概念,此后直到2005年由国际糖尿病联盟统一定义,形成共识。近年来随着我国经济发展,人们生活方式的改变,代谢综合征发病率越来越高,且趋于年轻化[3]。代谢综合征是多种心血管危险因素聚集所导致的异常代谢状态,容易导致机体血液循环障碍,增大血管脆性,增加血液黏稠度、形成血栓等。人体内耳供血血管主要是迷路动脉,且无侧枝循环,一旦此动脉痉挛或血栓栓塞,即会导致内耳微循环障碍,造成毛细胞受损,引起听觉障碍,而代谢综合征正是诱发血管循环障碍的高危因素,因此国内外已有多位学者进行两者相关性的研究和探讨。研究发现代谢综合征与突发性耳聋患者的发病率及预后均有相关性,人群中合并高血压、高血糖或高血脂等异常代谢状态比例越高,突发性耳聋的患病率越高;突发性耳聋患者中合并异常代谢状态比例越高的,预后越差,代谢综合征是突发性耳聋预后不良的独立危险因素[6-10]。在此基础上,本文研究探讨突发性耳聋合并代谢综合征患者的临床特点及对其预后有影响的相关因素。

在本次研究结果中,突发性耳聋合并代谢综合征患者的治愈率为40.38%,发病年龄中位数为58岁,男女比例大致相同,左耳发病率稍高于右耳,双耳突聋发病率6.1%,稍高于我国多中心研究双侧发病比例2.3%[11]。在单因素分析中年龄、性别、耳侧发病率无明显差异性,这符合我国多中心研究结果。凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、纤维蛋白原、凝血酶时间、血小板计数等血液相关参数相比未见明显差异,而有研究结果显示突发性耳聋合并代谢综合征患者使用巴曲酶改善上述凝血功能指标后会有较好的预后[12];尤其是纤维蛋白原升高会促使血液黏度增高,影响内耳微循环,对突发性耳聋发病起重要影响作用,并且与突聋患者的预后密切相关,降低纤维蛋白原水平能改善预后[13-15]。本次研究结果未发现凝血相关因素在突发性耳聋合并代谢综合征患者中与预后有相关性,可能一方面与此类患者本身已处于血液高凝状态有关,另一方面可能与病例数较少有关,希望将来能收集大样本量病例再深入研究。本次研究结果显示,合并眩晕、发病病程>7 d、不使用巴曲酶及非低频听力损失型患者预后差,其中合并眩晕、发病病程>7 d是影响突发性耳聋合并代谢综合征患者临床治疗效果的独立危险因素。分析原因在于:①眩晕,合并眩晕提示病变范围广,耳蜗及前庭毛细胞功能均受到损伤,相对严重,是影响预后的关键因素之一;②发病病程>7 d,突发性耳聋患者发病机理与内耳循环病变相关,内耳供血障碍,血液淤滞,脂质物质容易沉积会阻塞 末梢血管,引起耳蜗毛细胞损伤、内耳缺氧,如果不能及时治疗,可造成毛细胞永久性损伤,病程越长内耳发生不可逆损伤的可能性越大,治疗效果越差;③不使用巴曲酶,巴曲酶是一种新型的溶栓效果良好的单成分蛋白酶,可通过去蛋白效应抑制红细胞和血小板的聚集,此外其抑制血栓形成和溶栓效果也十分显著,可有效降低血液黏度、降低血流阻力,能够通过有效地改善血供和内耳微循环,修复听力功能,能改善突发性耳聋合并代谢综合征患者的预后[12];④非低频听力损失型,低频下降型多为膜迷路积水,预后较好;其余分型多与毛细胞受损、内耳血管痉挛或血栓形成有关,预后相对较差。

综上所述,有无眩晕、发病至就诊时间长短、听力损失分型及治疗中是否使用巴曲酶均可能是突发性耳聋合并代谢综合征患者预后的影响因素,其中眩晕及发病病程尤其重要,在临床治疗过程中需予以重视及相应干预,以达到改善患者预后的目的。