巴曲酶治疗全频下降型突发性耳聋的疗效观察及与凝血功能的相关性分析

孟德静,李艮平,吴晓平,陈炜,钱宇,陈继川

(陆军军医大学大坪医院 耳鼻咽喉头颈外科,重庆 400042)

突发性耳聋是耳鼻咽喉科常见急症,它的定义为3 d内原因不明的、突然发生的感音神经性听力下降,至少在相邻的两个频率听力下降≥20 dBHL[1]。突发性耳聋常伴有耳鸣、耳闷塞感、眩晕等症状[2]。根据听力损失累及的频率及程度,突发性耳聋分为低频下降型、高频下降型、平坦下降型和全聋型(含极重度聋),将平坦下降型和全聋型统称为全频下降型突发性耳聋[1]。全频型突发性耳聋主要与内耳血管功能障碍有关,巴曲酶可通过溶解纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)、降低血液黏度、增加血液流动性、扩张外周血管等机制增加有效灌注量,改善局部缺氧状态[3]。本研究通过回顾性分析,探讨巴曲酶治疗全频型突发性耳聋的临床治疗效果,并探究巴曲酶治疗效果与凝血功能的相关性。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取2019年1月—2021年2月在陆军军医大学大坪医院耳鼻咽喉科住院治疗的全频下降型突发性耳聋患者48例作为研究对象。所有患者均进行耳科常规及全身相关检查,包括纯音测听、听性脑干反应、畸变产物耳声发射、声导抗、内听道MRI、血常规、凝血功能、肝肾功、电解质等。纳入标准:①年龄19~70岁,性别不限;②单侧或双侧突发的全频听力下降;③发病14 d内,未经过相关治疗。排除标准:①有糖皮质激素、巴曲酶等药物使用禁忌证;②其他病变引起耳聋者;③妊娠期或哺乳期妇女、血液病、恶性肿瘤、肝脏疾病等全身情况较差者;④伴有精神疾病不能配合完成本研究者。48例患者基本信息详见表1。

表1 两组患者基本资料

1.2 方法

患者均采用常规治疗:注射用地塞米松磷酸钠,10 mg,静脉滴注,1次/d,应用1~7 d;胞磷胆碱钠片,0.2 g,口服,3次/d;巴曲酶注射液(首次使用10 BU缓慢滴注,加入0.9%的生理盐水250 mL静脉滴注1 h以上,隔天1次,维持量5 BU,应用4~5次,每次用药前检测FIB含量,若低于1 g/L则停药,直至FIB≥1.0 g/L,否则继续用药。10~14 d为1个疗程。根据患者对巴曲酶的反应不同将其分为两组[4],巴曲酶首次注射后FIB≤1.0 g/L及以下为巴曲酶敏感组,巴曲酶首次注射后FIB﹥1.0 g/L为巴曲酶非敏感组。

1.3 观察指标及评价标准

采集患者治疗前及第1次输注巴曲酶后48 h空腹静脉血,检测患者凝血功能包括活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、凝血酶时间(thrombin time,TT)及FIB的变化、治疗前后纯音听阈。

疗效评价:患者接受治疗后听力恢复正常,或达到健耳水平为治愈;受损听力提高30 dB为显效;受损听力提高15~30 dB为有效;受损听力提高低于15 dB为无效。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 治疗效果分析

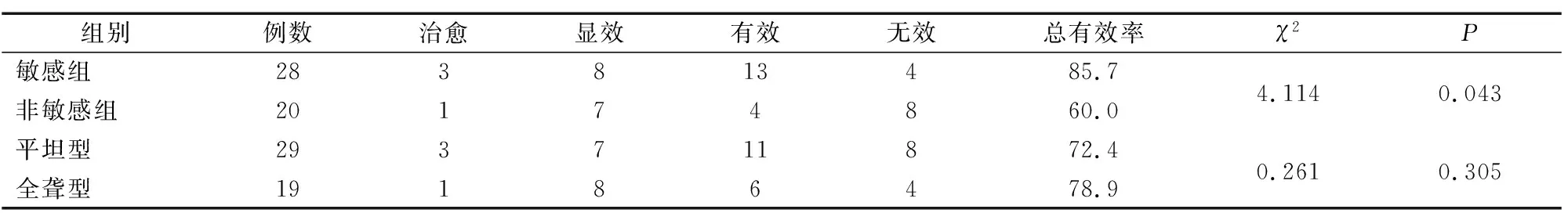

48例患者中治愈4例,显效15例,有效17例,无效12例,总有效率为75.0%,其中平坦型总有效率为72.4%,全聋型总有效率为78.9%,全聋型与平坦型有效率比较差异无统计学意义(P>0.05)。敏感组有效率为85.7%,非敏感组有效率为60.0%,敏感组有效率高于非敏感组,差异具有统计学意义(P<0.05)。具体数据见表2。

表2 两组患者临床治疗效果比较 (例,%)

2.2 治疗前后两组凝血功能比较

敏感组患者治疗后与治疗前相比FIB、APTT下降,TT、PT升高,差异具有统计学意义(P<0.05)。非敏感组患者治疗后较治疗前FIB降低,TT升高,差异具有统计学意义(P<0.05)。非敏感组APTT、PT治疗后与治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,敏感组FIB低于非敏感组,TT、PT高于非敏感组,差异具有统计学意义(P<0.05),APTT比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表3 治疗前后两组凝血功能比较

3 讨论

由于人们生活节奏加快、生活方式改变等因素导致情绪心理压力过大致使突发性耳聋的发病率越来越高。该病起病急、病程短,部分患者伴有焦虑、耳鸣、失眠等症状,如不及时治疗可能导致部分患者预后不佳,严重影响生活质量。突聋的发病机制不明,目前公认的发病机制为内耳血管痉挛、血管栓塞或血栓形成、血管纹功能障碍、膜迷路积水及毛细胞损伤等[1]。平坦下降型突聋的发病机制为内耳血管痉挛、血管纹功能障碍,其预后较好。全聋型突发性耳聋的主要发病机制为内耳血管栓塞或血栓形成,其预后较差[5-6]。越来越多研究指出FIB升高与突聋的发生及预后密切相关,升高的FIB会增加血液黏稠度,同时降低内皮的完整性,降纤药物治疗突聋疗效显著[7-8]。巴曲酶为蛇毒毒液提取物,具有广泛的生物学效应。主要作用于纤维蛋白分子,分解FIB、降低外周血管阻力,还可溶解内耳微小血栓,改善内耳缺血缺氧状态;巴曲酶有一定的神经保护作用,可改善缺血缺氧导致的神经损伤,从而可以改善预后[3]。此外巴曲酶不会活化凝血因子XIII,可以减少治疗过程中存在的危险因素[9]。有研究发现巴曲酶联合常规治疗能有效改善突发性耳聋患者、尤其是高频下降型及全聋患者听力水平[10]。本研究发现48例患者使用巴曲酶治疗总有效率为75.0%,其中平坦型总有效率为72.4%,全聋型总有效率为78.9%。临床使用巴曲酶治疗全聋型及平坦型突发性耳聋可取得较高的有效率。在临床使用巴曲酶的过程中发现,患者大致可分为两种,即敏感型及非敏感型,并且与患者的预后密切相关[11]。白鹭等[4]研究发现全聋型突发性耳聋患者治疗过程中FIB的变化与疗效密切相关。方璇等[12]研究发现患者预后与FIB水平关系密切,当患者FIB波动在0.7~0.9 g/L时效果最好。本研究根据患者对巴曲酶的反应分为两组,巴曲酶敏感组为使用巴曲酶首次注射后FIB≤1.0 g/L及以下患者,巴曲酶非敏感组为使用巴曲酶首次注射后FIB﹥1.0 g/L患者。敏感组患者临床有效率高于非敏感组患者,差异具有统计学意义(P<0.05),本研究发现巴曲酶敏感性即FIB的变化与全频型突发性耳聋的临床有效率密切相关,与以上研究相符。

已有大量研究证实[13-14],巴曲酶可改善凝血功能,使FIB降低、活化部分APTT、TT及PT升高。APTT是内源性凝血因子缺乏与否的最可靠的筛选试验,PT主要可反映外源性凝血系统功能,是凝血酶原转化为凝血酶使血浆凝固所需的时间。本研究通过回顾性分析,比较巴曲酶治疗全频型突发性耳聋对凝血功能的影响,巴曲酶治疗后FIB下降,TT、PT升高,差异具有统计学意义(P<0.05),与以上研究相似,但是本研究发现巴曲酶治疗后APTT降低,这可能与巴曲酶注射后48 h,随着药效慢慢消失,内源性凝血功能增强,同时机体的自我保护作用,对抗出血带来的副作用有关。以往有研究报道巴曲酶敏感性与FIB的相关性,但是巴曲酶敏感性与APTT、PT、TT的相关性未见报道,本研究发现巴曲酶敏感组治疗前后比较FIB、APTT降低,TT、PT升高,差异具有统计学意义(P<0.05)。而非敏感组治疗前后比较FIB降低、TT升高,差异具有统计学意义(P<0.05),但是APTT、PT与治疗前相比较差异无统计学意义。敏感组与非敏感组治疗48 h后,两组凝血功能比较发现,FIB均降低,敏感组低于非敏感组,差异具有统计学意义。PT与TT均提高,敏感组高于非敏感组,差异具有统计学意义。本研究发现巴曲酶敏感性与临床治疗效果具有相关性,不仅与FIB相关,与PT及TT也密切相关,而与APTT相关性不大。但机体可能通过APTT内源性凝血功能作用,对抗出血,减少抗凝给机体带来的副作用。

综上所述,巴曲酶敏感性与临床治疗效果具有相关性,与FIB、PT、TT密切相关,与APTT相关性不大,但机体可能通过APTT内源性凝血功能,降低出血风险。巴曲酶可增强抗凝血功能,促进内耳微循环,保持抗凝、纤溶和凝血功能在一定范围内平衡。全频型突发性耳聋建议临床上使用巴曲酶,其安全性良好,但是巴曲酶随着血药浓度的变化对凝血功能的影响还有待进一步的研究。