埋地管道地铁杂散电流干扰源头控制法

吴广春 ,李德明 ,张梦梦

(1.安科工程技术研究院(北京)有限公司,北京 102200;2.上海天然气管网有限公司,上海 200123)

近年来,地铁杂散电流干扰影响受到越来越多的关注,国内外陆续报道了地铁杂散电流干扰导致埋地管道和地铁主体结构钢筋腐蚀的案例[1-9],安全风险不容小觑。地铁系统杂散电流干扰埋地管道的防护措施可归纳为3类:(1) 限制地铁牵引电流泄漏的控源法,包括增加走行轨绝缘等级、减小牵引所之间的间距和降低钢轨纵向电阻等[10-13],属于主动防控法;(2) 排流法,GB 50991-2014《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》中提出了直接排流法、极性排流法、强制排流法和接地排流法等4种排流保护法,其中,接地排流法具有可操作性强和协调难度低等优点,是目前国内管道企业较常用的方法[14-18],属于被动防御法;(3) 辅助措施,如防腐蚀层修复、避开干扰源、绝缘隔离和加强杂散电流检测等[19-20],其中,限制牵引电流泄漏是地铁杂散电流干扰防护最重要和最关键的环节,美国科罗拉多州区域公共交通管理局在轻轨设计标准中规定,在正常运行条件下,应限制或降低杂散电流源头的泄漏水平,而不是缓解杂散电流对运输系统设施和地下金属构筑物产生的有害影响。目前,常用的几种杂散电流源头控制措施主要有增加走行轨的绝缘等级、减小牵引所之间的间距和降低钢轨纵向电阻。然而,这些措施无法阻止杂散电流的产生。国内地铁杂散电流防护系统采用CJJ/T 49-2020《地铁杂散电流腐蚀防护技术标准》中推荐的方案三,即绝缘+监测+排流方案,走行轨兼做回流轨,要求走行轨与隧道主体结构(或大地)之间的过渡电阻不低于15 Ω·km,目前,我国满足此限值要求的地铁线路数量有限。受积水、潮湿和导电沉积物等因素影响,随着地铁线路运行年限的延长,轨道对隧道主体结构和对地的绝缘水平均不断降低[21-22]。地铁系统牵引所的分布受钢轨对地电位、主体结构极化电位和工程投资的影响,牵引所之间间距大、数量少,区间钢轨对地电位和主体结构极化电位会增大,而牵引所之间间距小、数量多则会提高工程投资成本[23]。国内地铁轨道均采用焊接轨,除了日常的轨道清洁,无其他可显著降低其纵向电阻的防护措施。

本工作总结了6种地铁线路设计和运营阶段可采用的杂散电流防控技术及其研究进展和应用现状,并对地铁杂散电流干扰防护的相关研究方向进行了展望,以期为国内外相关行业的研究提供参考和借鉴。

1 专用回流轨道牵引供电系统应用

受施工、材料选择及运维管理等因素影响,国内地铁走行轨与大地之间的过渡电阻难以达到标准要求,不可避免会产生杂散电流,专用回流轨道牵引供电系统很好地解决了此问题。专用回流轨道采用与接触网相同的绝缘等级,绝缘电阻达到兆欧级别,从源头上遏制了杂散电流的产生。

专用回流轨道牵引供电系统有两种,即网轨混合牵引供电系统和四轨牵引供电系统[23-24]。网轨混合牵引供电系统采用DC 1 500 V(电压为1 500 V的直流电)接触网授电和DC 1 500 V 接触轨回流供电的方式,专用轨架设在走行轨远离疏散平台的一侧,与现有供电方式完全一致,车辆加设集电靴和切换电路即可,改造成本低,建设及运营经验成熟,电气安全等级高,设置电气分段后便于短路故障排查。四轨牵引供电系统采用授电轨和回流轨协同供电的方式,授电轨连接牵引所的正极轨,回流轨与牵引所的负极柜相连,形成一个完整的供电回路,该方案国内无先例,改造成本高,雨雪天气易短路。网轨混合牵引供电系统在现有技术装备水平、建设和运营经验以及电气安全性等方面均优于四轨牵引供电系统,更符合国内城市轨道交通的基本情况。目前,我国已建成第一条采用网轨混合牵引供电系统的地铁线路——宁波地铁4号线(见图1),采用四轨牵引供电系统的地铁线路以伦敦地铁Northern line和马来西亚地铁KelanaJaya为代表(见图2),国内暂无案例。宁波地铁4号线运营后,回流轨与结构钢筋(或大地)之间的过渡电阻大于5 500 Ω,沿线地电位梯度小于0.5 mV/m,沿线车站结构钢筋的对地电位正向偏移量平均值小于0.1 V,杂散电流得到了很好地控制。

图1 宁波地铁4号线专用轨道回流牵引供电系统Fig.1 Dedicated return rail traction power supply system of Ningbo metro line 4#

图2 四轨牵引供电系统Fig.2 Four-track traction power supply system:(a) London underground Northern line;(b) Malaysia KelanaJaya

2 专用回流轨道电气分段

设置回流轨电气分段有利于快速排查回流轨道对地绝缘故障,从而抑制杂散电流的产生,其原理与管道加设绝缘接头分段类似,CJJ/T 49-2020标准中规定,走行轨在穿越水域的隧道、潮湿地段及高架桥等重点防护区域时应设置绝缘节和隔离开关。走行轨兼做回流轨时,采用全线贯通的焊接钢铝复合轨,不具备设置回流轨电气分段的条件。

对于专用回流轨道,可在接触网上网和回流轨回流点设置双极隔离开关,实现与接触网的同时分段和接通,宁波地铁4号线未设置回流轨电气分段,在建的郑州地铁17号线正线段设置了双极隔离开关,实现了回流轨的电气分段[25]。

3 智能单向导通装置的应用

地铁车辆段和停车场轨道的绝缘等级均相对较低,这是地铁系统杂散电流防控的薄弱点,国内地铁几乎都存在车辆段和停车场区域杂散电流超标的现象,场段内设备烧损和挂地线打火等现象时有发生[26-27]。出入段单向导通装置是影响地铁场段内杂散电流分布的关键设备之一,传统的单向导通装置具有电流单向导通特性,这使场段至出入段之间的轨道始终保持电气连通,导致场段不断吸收来自正线牵引所的电流,场段内的牵引变电所断电时,流经出入段单向导通装置的电流峰值可高达500~1 000 A,且只有出入段线的轨地电位为负值时,才会有电流流过单向导通装置,出入段线的轨地电位越负,单向导通装置中流过的电流就越大[28],产生的杂散电流对附近埋地金属管道的影响越显著。新型智能单向导通装置通过内部电气结构改造,无车辆时处于双向截断状态,有车辆通过出入段轨道绝缘节时处于电气导通状态,这有效控制了地铁场段的杂散电流水平。俞益[29]采用新型智能单向导通装置对宁波地铁1号线天童庄车辆段进行了改造,改造前车辆段的土壤地电位梯度极值为7.01 mV/m,改造后其地电位梯度极值降低至2.04 mV/m。蔡彬彬等[30]通过对南京地铁二号线马群车辆段出入段的单向导通装置进行改造,将传统单向导通装置的正向二极管优化为双向均设置晶闸管,同时,在单向导通装置两侧安装传感器,保证车辆通过时,晶闸管处于导通状态,改造后,附近燃气管道极化电位正向偏移量平均值从273.8 mV 降至71.3 mV,有效减小了地铁杂散电流对燃气管道电位的影响。黄山山等[31]对国内某地铁车辆段进行测试时发现,库内钢轨对地电位限制装置动作频繁,日均约100次,通过以下措施对原出入段单向导通装置进行优化设计:(1) 取消出入段单向导通装置的二级管;(2) 在原有可控单向晶闸管基础上,增加一个反向晶闸管,或采用绝缘节,并在其两侧加设接触器,以实现列车经过或压差超限时触发闭合导通信号的作用,避免绝缘节打火;(3) 在原有单向导通装置隔离开关基础上,增加可远控隔离开关功能,以保障在正线支援车辆段供电工况时,电气液压调速器能远程控制负极隔离开关的合上。这些优化设计有效解决了车辆段钢轨对地电位限制装置动作频繁的问题。目前,宁波地铁、南京地铁和广州地铁的大部分运营线路均替换成新型智能单向导通装置,无锡地铁3号线和杭州地铁机场快线等新建线路也都采用了新型智能单导的设计方案。

需要注意的是,仅仅优化出入段单向导通装置并不能完全解决车辆段杂散电流超标的问题,车辆段杂散电流分布除了受出入段单向导通装置结构影响外,还受车辆段轨道接地方式影响。廖钧等[32]对停车场和车辆段的杂散电流进行检测后发现,部分采用独立接地方式的轨道,其车辆段的杂散电流峰值约为230.7 A,轨道与地网直接电连接的停车场的杂散电流峰值达610.2 A,车辆段全部轨道均采用独立接地后,其杂散电流进一步减小。廖钧等[32]在对国内某地铁车辆段进行测试后发现:(1) 出入段单向导通装置双向截断,保持库内轨道与地网直接连接,可使库内外单向导通装置中流过的电流10%峰值依旧高达150 A;(2) 只有当出入段单向导通装置双向截断和库内钢轨对地电位限制装置处于分闸状态时,场段的杂散电流才接近0。目前,国内部分城市地铁场段的轨道依旧采用直接接地的方式,如上海地铁、广州地铁和南京地铁。

4 杂散电流动态监控系统的优化

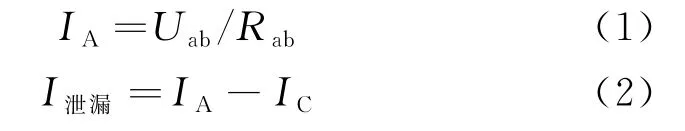

目前,主要通过监测结构钢筋极化电位的正向偏移量来反映城市轨道交通杂散电流的泄漏程度,相关标准中也给出了可接受的正向偏移量指标。英国BS EN 50162:2014《直流系统中杂散电流引起腐蚀的防护》、GB/T 28026.2-2018,IEC 62128-2:2013和BS/EN 50122.2:2011标准中规定,混凝土钢筋极化电位的最大正向偏移量为200 mV(含欧姆降)。CJJ/T 49-2020《地铁杂散电流腐蚀防护技术标准》中规定,结构钢筋对地电位高峰小时正向偏移平均值应取0.1 V(或1 h内10%峰值的正向偏移平均值应取0.5 V),生产运行中常以正向偏移量平均值200 mV 作为监测阈值。但是,现有监测系统存在一定的局限性:(1) 监测参数单一,主要以结构电位为主,部分城市地铁系统会加测钢轨对地电位,如苏州地铁和无锡地铁,而核心参数如泄漏电流和轨道对地和对结构过渡电阻均无法监测;(2) 单点测试,仅反映参比电极附近的杂散电流分布,无法有效监控整个区间的杂散电流分布,且设置参比电极受环境影响较大[33]。针对以上局限性,国内厂家和相关学者对其进行了优化设计[33],以回流电缆和均流线为界,将一个供电区间划分为若干个监测区段,在分界点设置智能传感器,每个传感器与轨道之间设置8个连接点,包括6路输入信号、1个主体结构钢筋和1个参比电极的连接点,两个传感器之间构成一个监测区段,如图3所示。利用两个传感器的监测数据计算区段内的平均泄漏电流,进而得到区段轨道的平均对地过渡电阻,测试原理如图4所示,分别按式(1)~(3)计算泄漏电流和轨道平均对地过渡电阻。优化后的系统可用于监测每个区间的结构极化电位、轨电位、泄漏电流和轨道对地、对结构过渡电阻,监测效果和监测能力均有提高,有助于地铁杂散电流的源头防控。目前,该监控系统已在上海和宁波等地铁线路上进行试点应用。

图3 优化后的杂散电流动态监控系统及其监测区段1的布置示意Fig.3 Schematic diagram of the arrangement of optimized stray current dynamic monitoring system (a)and its monitoring section 1 (b)

图4 轨道对地过渡电阻和泄漏电流测试原理示意Fig.4 Schematic diagram of test principle of rail-earth transition resistance and leakage current

式中:IA为A 点轨道流经的电流,A;Uab为a,b点间的轨道纵向电压降,V;Rab为a,b点间的轨道纵向电阻,Ω;I泄漏为A,C 点间轨道泄漏的杂散电流,A;IC为流经C点轨道的电流,A;R为A,C点间轨道平均对地过渡电阻,Ω·km;UA,UC分别为A 点和C点的轨道对地电位,V;IA1,IA2分别为A 点左、右轨道流经的电流,A;IC1,IC2分别为流经C点左、右轨道的电流,A;L为A,C点间轨道的长度,m。

5 避免钢轨电对地位限制装置长时间和多台装置联动闭锁

国内地铁普遍存在钢轨对地电位限制装置(OVPD)频繁动作和闭锁的情况。本工作对广州地铁6条线路共计117台OVPD 的运行情况进行了调研统计,如表1所示,14台(占比12%)OVPD 永久闭锁,66 台(占比56.4%)OVPD 频繁动作[34]。对于上海、天津、无锡、西安、昆明、南京和厦门等城市地铁线路的OVPD,也有相关报道[35]。此外,部分城市地铁线路存在OVPD 连锁动作或闭锁的情况,如北京地铁大兴线频繁出现钢轨对地电位Ⅱ段保护异常动作,其在2011年4月23日至4月27日的监测数据见表2,联动效应明显,主要是设备开关动作时产生的操作过电压导致的[36]。陈勇等[36]在对国内某地铁线路测试时发现,OVPD 闭锁后,入地电流峰值高达1 100 A,两台OVPD 同时闭锁时,入地电流峰值增大至1800 A,这对其9km范围内的管道产生干扰,严重威胁管道的安全运行。地铁运营单位可将OVPD 监测信号接入数据采集与监视控制(SCADA)系统,以加强对其运行状态的监控,出现闭锁后应立即启动响应,恢复其正常运行状态。对于OVPD 间的连锁动作效应,可通过对其内部电路进行优化,在分流器旁并联设置毫伏电压继电器,继电器接点串联接入原接触器分闸回路中,保证OVPD 分闸时的电流小于设定值,避免操作过电压的产生[36]。目前,多个城市均采用此方案对OVPD 进行了改造,苏州地铁OVPD 设置I段电流保护动作定值为100 A,北京地铁OVPD 设置闭锁电流限值为200 A。管道运营单位在对干扰区管道进行日常巡护时,应重点关注临近地铁线路的OVPD 运行状况,提前对其干扰风险进行预判和评估。

表1 广州地铁线路OVPD运行状况统计Tab.1 Statistics of OVPD operating condition in Guangzhou metro

表2 北京地铁大兴线某站点连锁动作OVPD数量统计Tab.2 Statistics of number of chain action OVPD at a certain site in Beijing metro Daxing line

6 谨慎投用地铁排流柜和避免排流柜与钢轨对地电位限制装置连锁动作

地铁排流柜内部结构如图5所示,共设置5条支路,分别连接上下行道床收集网、上下行侧壁结构钢筋和接地网。本工作对国内某地铁线路及其临近的埋地长输管道进行了同步测试,以某地铁线路1号~3号牵引站和某长输管道1号~5号测试桩为测试对象,管道与地铁线路交叉,交叉点位置在3号测试桩附近,如图6所示,管道各监测点与地铁牵引站的相对位置见表3,分别测试了排流柜8种运行工况对管道的干扰影响。由表4可见:排流柜道床支路投用时,流经排流柜的电流峰值约为230 A,接地网支路投用时,电流峰值迅速升高至850 A,道床和地网支路同时投用时,电流进一步增大,其峰值高达970 A,在地网处形成一个极强的阴极场,这会影响其9 km 范围内的管段,对其3 km 范围内的管段影响较显著;不同排流柜工况下产生的杂散电流从大到小依次为排流柜和轨电位限制装置同时投入、多个排流柜同时投入、单个排流柜地网和道床收集网/侧壁结构钢筋支路同时投入和单个排流柜地网支路投入,其中,排流柜和轨电位限制装置同时投入时,正馈线→车辆→轨道→地网→排流柜→负馈线形成电通路,大量牵引电流入地形成杂散电流,如图7所示;排流柜和OVPD 联动效应显著,对某车站排流柜操作时OVPD 的联动进行了统计,见表5,排流柜的投入导致OVPD 频繁动作,发生闭锁,应重点关注。目前,关于排流柜对管道杂散电流干扰的影响研究不多,需要积累更多的数据,才能对地铁排流柜投用的影响进行综合判断。

表5 排流柜与OVPD联动统计Tab.5 Statistics of chain motion of drainage tank and OVPD

图7 排流柜和OVPD 合闸条件下电流流向示意Fig.7 Schematic diagram of current flow direction under the condition of drainage tank and OVPD switching on

表3 管道各监测点与地铁牵引站的方位关系和距离统计Tab.3 Statistics of orientation relationship and distance between pipeline monitoring points and metro traction station

表4 排流柜运行工况及研究目的Tab.4 Drainage cabinet operation conditions and research purposes

图5 排流柜内部结构示意Fig.5 Schematic diagram of internal structure of drainage tank

图6 管道各监测点与地铁牵引站的相对位置示意Fig.6 Schematic diagram of relative position between pipeline monitoring points and metro traction station

7 结论

(1) 专用回流轨道牵引供电系统的运营管理经验和应用方案有待在实际运营和工程实践中逐步优化和完善。智能单向导通装置存在稳定性和可靠性无法保证的问题,设备性能有待进一步的提升。新型杂散电流动态监控系统目前处于试点应用阶段,其泄漏电流测试模块的有效性和准确性有待进一步验证和完善。

(2) 需加强对地铁沿线钢轨对地电位限制装置和排流柜运行装置的监控,特别是在临近埋地管道的区域,其附近管段应采取升级管理。

(3) 地铁和管道运营单位应建立长期的联动机制,密切关注和掌握影响杂散电流分布的关键设备的运行状态和杂散电流防护现状及最新的研究进展。