井间示踪监测技术在定边采油厂O井组中的应用

乔曦,董军堂,邵婷婷

(延安大学物理与电子信息学院,陕西 延安 716000)

油藏连通性研究是油藏评价的重要内容,也是制定、调整油田开发方案的重要依据[1]。井间示踪监测技术是一种重要的油藏工程方法,能够准确得到实验井组中注入井的注水水流方向、推进速度及注采井间流通参数和波及参数,可还原油藏状况并为调整注水方案提供有效依据[2-4]。示踪剂解析技术最早起源于国外,是由BRIGHAM等[5]提出的一种通过水溶性示踪剂研究井间流通状况的定性方法,该方法通过分析示踪剂产出曲线的峰值浓度以及各个生产井的示踪剂突破时间,理论分析井间连通状况,为日后示踪剂解析技术由定性转为定量分析奠定了基础。20世纪70年代,通过对示踪剂分配系数和残余油饱和度的定量分析,提出了确定油层分层特性的方法[6]。ABBASZADEH等[7]利用示踪剂注入浓度、示踪剂产出浓度等参数,使用示踪剂分析软件对输入参数进行迭代计算,得到了生产井各层孔隙度与厚度乘积。

国内相较于国外研究起步较晚,20世纪90年代在大庆油田和胜利油田进行了示踪剂监测研究[8-9],从示踪剂的选取、用量到生产井所用示踪剂种类、背景、浓度等进行了一系列研究,油田示踪技术取得了较大进展。1994年,陈月明等[10]详细论述了示踪剂产出曲线的物理模型和计算方法并在埋东汕田西区进行示踪剂实验,利用该模型和计算方法对示踪剂产出曲线定量分析,解释了油藏平面和纵向上的非均质情况;2008年刘同敬等[11]优化了传统示踪剂解析方法,简化了数值运算过程、提高了模拟精度,编写了对应的数值分析软件;2016年蒲春生等[12]针对不同裂缝的水淹层特性建立了3种裂缝解析模型,将复杂的非均质问题进行了分类处理,为研究低渗透裂缝油藏提供了理论基础;2019年陈文若等[13]利用ECLIPSE软件示踪剂模块对油藏内流体运动状态进行了定量描述,并且建立平面和纵向上注采关系及评价标准,使注采井间关系分析逐步标准化和智能化;2021年邹宁等[14]针对孔隙型层状油藏示踪剂解释模型无法适用于缝洞油藏的问题,提出了缝洞型油藏单峰、独立多峰和连续多峰3种模型,为这类油藏进行示踪剂解释提供了借鉴。

集上实例,本文以定边采油厂O井组为研究目标,对示踪剂种类进行了筛选,分析并确定了示踪剂投放量,利用示踪监测软件对示踪剂浓度曲线进行拟合并进行解释说明,明确了该区油田的整体注水连通情况和注入水突进信息,并获得井间水窜通道渗透率、体积等参数,为油藏人员调整开发方案以及制定增产措施提供依据。

1 原理概述

1.1 示踪剂运移机理

示踪剂溶液在生产井和注入井间流通可以看成是在流管内运动,示踪剂在这个运动过程中遵循对流运动和弥散运动2个运动模式。

1)对流运动

示踪剂在流动过程中要受到对流作用的影响,将井间连通通道视为流管,示踪剂在流管内运动时主要遵循的是达西定律,这是由于示踪剂溶液整体运动时存在由示踪剂溶液和驱替溶液密度不同和注采井间压力差引起的压力梯度产生的。在示踪剂溶液流动过程中,压力和重力因素都会对示踪剂溶液在流管内运动速度产生影响。

2)弥散运动

BRIGHAM等[15]提出了机械弥散和分子扩散构成的流体水动力弥散。由于2种流动液体的浓度梯度产生了分子扩散,它们会从高浓度向低浓度运动,最后达到浓度相同的平衡状态;机械弥散主要是由于井间通道内复杂连通性导致,流体经过不同孔隙产生速度和方向差,这种扩散有时也被称为对流扩散。

1.2 监测原理

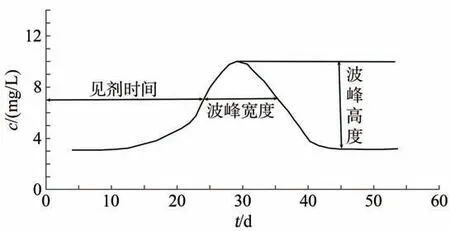

向注入井注入示踪剂溶液后注入驱替液体,大部分示踪剂溶液在驱替液推动作用下沿注采井间裂缝窜流至生产井,通过监测生产井采出示踪剂浓度可以得到示踪剂时间-浓度曲线,如图1所示。曲线包含见剂时间、波峰宽度、波峰高度和波峰个数等关键要素,分别对应注采井间连通通道渗透率大小、高渗层通道波及面积、井间通道厚度和水窜通道个数等信息。

图1 示踪剂浓度曲线示意图

2 应用实例

2.1 研究区概况

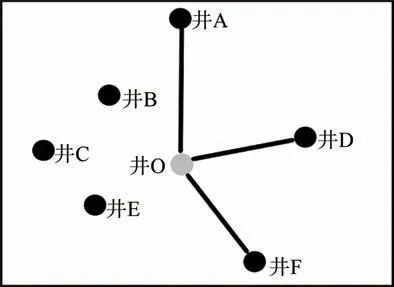

研究区位于多旋回叠合型鄂尔多斯盆地,盆地内部构造简单,内含矿物质资源丰富,是我国重点开发勘探区域。区域内的储层岩石类型以长石砂岩和长石-石英砂岩为主,主要矿物成分为石英,其次为长石、岩屑和云母,填隙物为黏土矿物、硅质和少量碳酸盐岩[16],研究区油层组油藏主要为构造-岩性油藏和岩性油藏。研究区油田O井组包括注入井O,生产井A、生产井B、生产井C、生产井D、生产井E和生产井F,其井位分布如图2所示。

图2 O井组井位图

2.2 示踪剂选择

油田示踪剂可供选择的种类有很多,主要分为化学示踪剂、微量元素示踪剂、同位素示踪剂和放射性示踪剂等[17-18]。考虑示踪剂的投放经济性、室内分析方法等因素后,再根据井位分布情况和采油厂的要求,本文选用化学示踪剂。

对每口实验井在投注示踪剂前,分别取得油水样本并分析,了解每口井各种离子的背景浓度。经过2 d取样检测,目标生产井中NO3-和PO43-离子浓度均为0,可选择(NH4)2HPO4和NaNO3作为备选化学示踪剂。

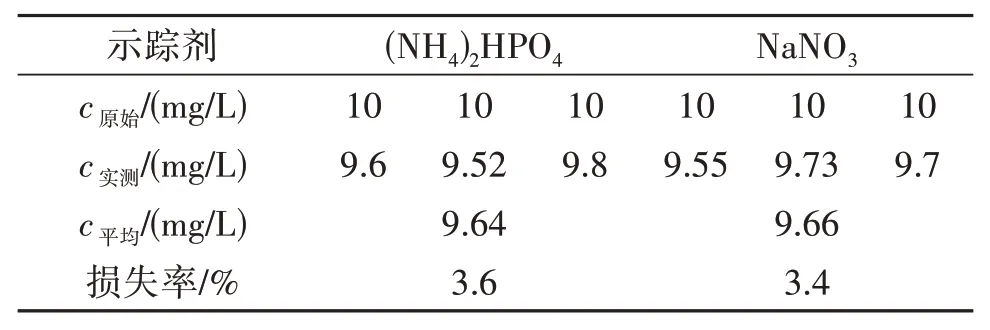

为了保证示踪剂在使用过程中有较好稳定性,对2种备选化学示踪剂进行了稳定性试验。配制浓度均为10 mg/L的(NH4)2HPO4和NaNO3溶液各500 mL,使用锥形瓶分别取100 mL溶液后密封放入50℃的烘箱中,经过30 d静置后取出,使用25 mL容量瓶各提取10 mL溶液并测其浓度,重复试验3次,试验检测结果如表1所示。可以看出,30 d后2种示踪剂的浓度变化在5%以内,这说明2种示踪剂的含量随时间的变化很小,其稳定性满足现场施工要求。

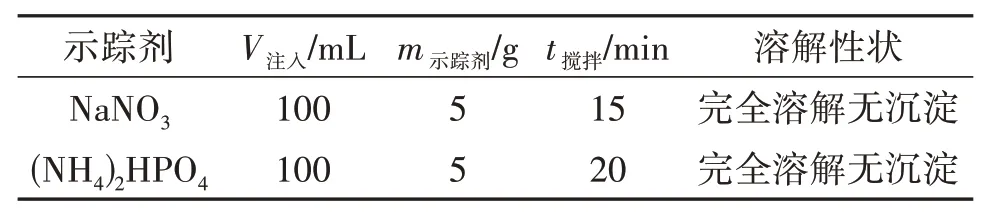

对示踪剂与注入水进行溶解配伍性试验,结果如表2所示。可以看出,(NH4)2HPO4和NaNO3均与注水井有较好的配伍性。在实际使用过程中,示踪剂用量的比例相比试验要小的多,并且在注水过程中还不断产出,所以不会在油层中产生沉淀和结垢现象。

表1 O井组示踪剂稳定性试验结果表

表2 O井组示踪剂与注水配伍性试验结果表

以上试验表明,(NH4)2HPO4和NaNO3在该区域地层中背景浓度极低,有较好的稳定性,与指示流体配伍性好、安全无危害,均可以作为示踪剂。考虑到示踪剂的投放经济性和定边采油厂O井组井位分布情况,并根据采油厂的要求后确定选用(NH4)2HPO4作为示踪剂。

2.3 示踪剂用量

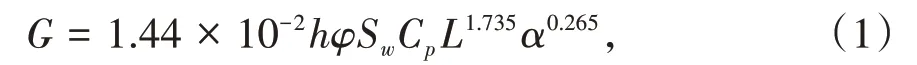

示踪剂理论使用量根据BRIGHAM等[5]的经验公式[式(1)]进行计算,所用参数如表3所示。

其中,G为示踪剂使用量(t),h为地层有效厚度(m),φ为地层孔隙度,Sw为地层含水饱和度,Cp为示踪剂采出峰值浓度(mg/L),L为井距(m),α为弥散常数。经过计算,理论使用示踪剂0.597 t,在实际使用过程中考虑到示踪剂在底层内会出现滞留情况,所以会提高使用量,示踪剂实际用量按式(2)计算。

其中,T为示踪剂实际用量,n为每摩尔示踪剂中有效示踪物质的摩尔数(g/mol),M为化学示踪剂的摩尔质量,Ma为有效示踪剂的摩尔质量(g/mol),Y为示踪剂纯度。经过计算实际示踪剂用量为0.83 t。

表3 配制示踪剂溶液参数表

2.4 示踪剂监测

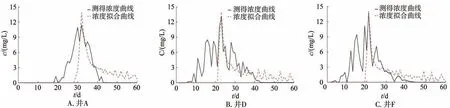

注入井O日配注量为6 m3/d,在投放示踪剂第2 d后开始取样,取样过程历经两个月,这段时间内共取得示踪剂浓度有效样品355个。定边采油厂O井组6口生产井中井B、井C和井E取样时未见到示踪剂,井A、井D、井F见到了示踪剂,说明这3口监测井和井O存在连通通道,因此只有生产井A、井D、井F可绘制示踪剂时间-浓度曲线图,如图3所示。

图3 示踪剂浓度实测曲线和解释软件拟合曲线图

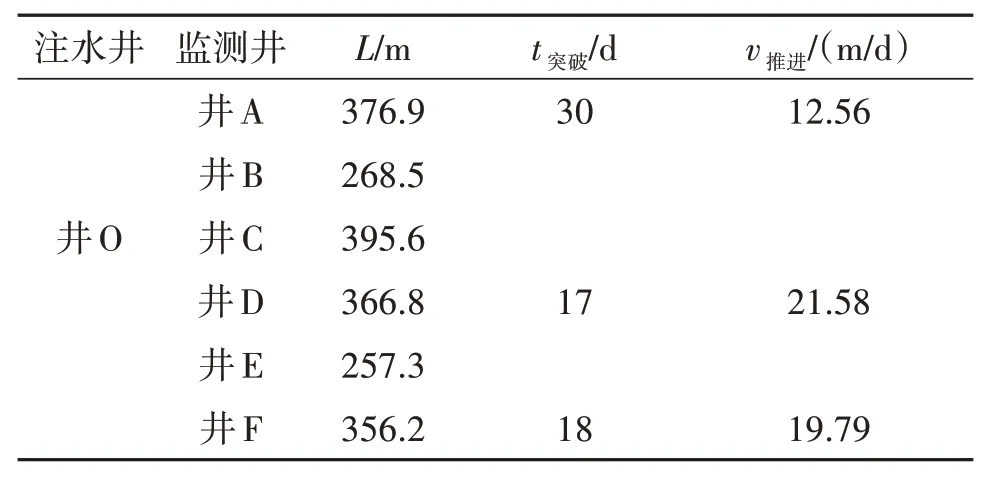

分析生产井采集到的示踪剂时间-浓度图,可得到相应生产井的示踪剂突破时间,从而得出注水突破速度,该速度为注水推进速度与弥散速度叠加的结果。为了使计算出的注水推进速度接近真实值,尽量减少弥散速度带来的影响,本文采用时间-浓度图中示踪剂浓度达到峰值时对应的时间来计算注水推进速度,O井组示踪剂推进情况如表4所示。

由表4可知,所有见到示踪剂的监测井的推进速度普遍偏高,推进速度的差异表明注入水的推进是不均匀的,井组东北、东南方向的连通性强,其中井D的示踪剂突破时间最早,推进速度最快,为21.58 m/d;井D和井F推进速度差别不大,说明两井与注入井连通性能相似;井组注入水沿裂缝通道到达生产井东北、东南方向裂缝发育较好。

2.5 参数解释

利用示踪剂综合解释软件,对生产井A、D、F测得的示踪剂浓度曲线进行拟合,如图3所示。可以看出,实测曲线和拟合曲线形态基本一致,说明软件解释的波及体积、渗透率、厚度等参数与实际地层参数基本相符合,得到的相关参数能够反映实际地质特征,可以作为分析依据。

表4 O井组示踪剂推进速度表

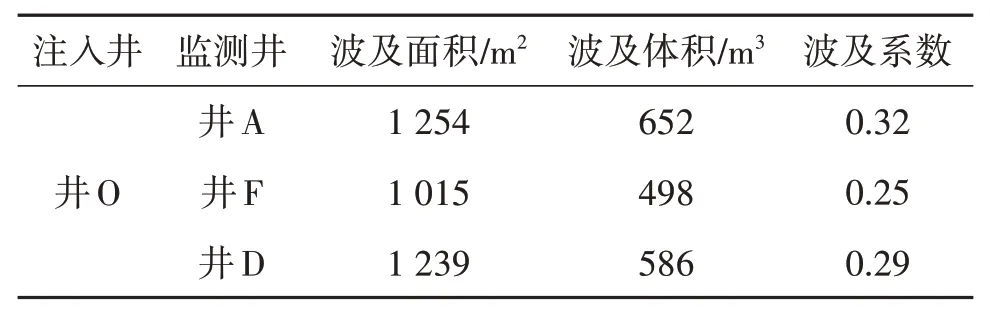

生产井A为单峰型,生产井D、F含有多个峰值,说明在生产井D、井F内存在其他的纵向通道,通过输入示踪剂在各井的产出浓度、产液量、油藏的孔隙度、渗透率、饱合度数据,利用示踪剂解释软件可计算出各井示踪剂波及层的波及面积、波及体积以及波及系数,该波及系数表示各生产井的示踪剂波及体积与总和的比值,可定量地表示波及体积的相对大小,计算结果如表5所示。可以看出,生产井A的波及体积最大,且注入水突破时间较迟,推进速度较慢,说明井间存在注水优势通道不明显;从各生产井波及体积大小来看波及体积普遍偏小,表明井间存在中渗条带。

表5 O井组井间通道波及参数

利用示踪剂解释软件计算得到井A、井F、井D的井间流通参数如表6所示。可以看出,O井组井间主渗层的渗透率较大,说明生产井与注入井O井间连通性非常好。储层渗透率的变化是反映储层非均质性的一个方面,O井组各井计算出的示踪剂流动通道的平均渗透率存在差异,井组东北方向上的生产井A的渗透率较大,说明层内非均质性较为严重。

表6 O井组井间流通参数

3 结论

利用(NH4)2HPO4作为示踪剂在定边采油厂O井组进行了示踪监测,得到了该井组示踪剂推进速度表、井间通道波及参数、井间流通参数和生产井A、井D、井F示踪剂产出曲线等数据,明确了该区井间通道连通特性、水驱状况。通过对示踪剂监测结果分析,该井组存在主要问题为平面上受效状况极不均匀,应制定合理的配产配注方案,采取调剖、堵水等措施增加注水波及体积,以达到提高油藏在平面和纵向使用率的目的。

[责任编辑 张 香]

Application of inter-well tracer monitoring technology in O well group in Dingbian Oil Production Plant

QIAO Xi,DONG Juntang,SHAO Tingting*

(School of Physics and Electronic Information,Yan’an University,Yan’an 716000,China)